Война, за которой не стоит никаких интересов

Зачем читать «Размышления о насилии» Жоржа Сореля сегодня

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Жорж Сорель. Размышления о насилии. М.: Фаланстер, 2023

Французский мыслитель, публицист и политический деятель Жорж Сорель был одним из первых теоретиков насилия как понятия, отличающегося от силы, принуждения и власти. С момента выхода в 1906 году его «Размышлений о насилии» такая постановка вопроса казалась все более очевидной: в 1921-м выходит влиятельное эссе Вальтера Беньямина «К критике насилия», в 1972-м Ханна Арендт публикует эссе «О насилии»; наконец, тему подхватывает Джорджо Агамбен. «Размышления» выходят в одну эпоху с классическими трудами Эмиля Дюркгейма и Марселя Мосса, из которых впоследствии вырастают теории сакрального насилия Жоржа Батая и Рене Жирара. Тогда же появляются первые теории массового общества, происходит становление современной антропологии и сравнительного религиоведения. И здесь Сорель отвечает духу времени, вводя в философию своеобразное понятие политического мифа. Сегодня мы все еще разбираемся с эхом наполненного мифами и насилием XX века, а потому не будет лишним поговорить о свежем переиздании «Размышлений о насилии» от «Фаланстера» — книге, скорее непрочитанной и непонятой.

Французский мыслитель, публицист и политический деятель Жорж Сорель был одним из первых теоретиков насилия как понятия, отличающегося от силы, принуждения и власти. С момента выхода в 1906 году его «Размышлений о насилии» такая постановка вопроса казалась все более очевидной: в 1921-м выходит влиятельное эссе Вальтера Беньямина «К критике насилия», в 1972-м Ханна Арендт публикует эссе «О насилии»; наконец, тему подхватывает Джорджо Агамбен. «Размышления» выходят в одну эпоху с классическими трудами Эмиля Дюркгейма и Марселя Мосса, из которых впоследствии вырастают теории сакрального насилия Жоржа Батая и Рене Жирара. Тогда же появляются первые теории массового общества, происходит становление современной антропологии и сравнительного религиоведения. И здесь Сорель отвечает духу времени, вводя в философию своеобразное понятие политического мифа. Сегодня мы все еще разбираемся с эхом наполненного мифами и насилием XX века, а потому не будет лишним поговорить о свежем переиздании «Размышлений о насилии» от «Фаланстера» — книге, скорее непрочитанной и непонятой.

Она состоит из политических статей и заметок, в которых Сорель разрабатывает собственное понимание социализма, марксизма, синдикализма и классовой борьбы. Источники вдохновения Сореля весьма неортодоксальны: помимо Пьер-Жозефа Прудона и Карла Маркса он опирается на Аристотеля, Блеза Паскаля, Джамбаттисту Вико, Алексиса де Токвиля, Фридриха Ницше, Ипполита Тэна, Эрнеста Ренана, Анри Бергсона и Уильяма Джеймса. Отказ от систематического изложения, противоречивость и критическое отношение ко всем традиционным политическим течениям мешают однозначно заключить Сореля в привычные идеологические рамки. Правый он или левый? Вдохновитель большевистского террора или предтеча фашизма? Анархист или синдикалист? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понять его ключевые идеи, поскольку Сорель призывает не только к социальной революции, но и к мыслительной.

Его идеи пронизаны пессимизмом, который критики связывают с общим для культуры fin de siècle декадентством. Сорель поднимает этот ярлык на знамя, гордо объявляя свои воззрения пессимистическими, но придает ему собственный смысл. Мы называем пессимистом утратившего иллюзии оптимиста. Такой человек, говорит Сорель, опасен в политике. Приходя к власти, он полагает, что все должно идти своим чередом и мелких реформ достаточно для преодоления препятствий. Сталкиваясь со все большими трудностями, оптимист «скоро признает, что общественные преобразования не происходят с той легкостью, на какую он рассчитывал, в своих неудачах он винит современников, вместо того чтобы объяснить ход вещей исторической необходимостью, и хочет уничтожить людей, чья злая воля кажется ему опасной для всеобщего счастья». Такие отчаявшиеся оптимисты, утверждает Сорель, проливали больше всего крови во имя свободы, равенства и братства. Напротив, «пессимизм — это не столько теория, объясняющая мир, сколько метафизика нравов; это концепция движения к избавлению, тесно связанная, с одной стороны, с приобретенным нами практическим знанием препятствий, стоящих на пути к удовлетворению наших мечтаний (или, если угодно, связанная с чувством социального детерминизма), с другой стороны, с глубоким убеждением в нашей естественной слабости». Отвращение к пессимизму в современной культуре связано с доминированием морали долга. В ней Сорель видит пособничество законам мира, к которому настоящий пессимист, стремящийся к избавлению, не питает привязанности. Критикуя мораль долженствования, Сорель не отказывается от моральных проблем как таковых, но призывает к «переоценке ценностей».

Так очерчивается круг основных тем рассуждений Сореля: это осмысление Французской революции и краха Старого порядка; это нравственная связь между идеями и политической практикой; наконец, это эсхатологический горизонт избавления. Видно, что Сорель поднимает на знамя и другой аргумент против марксизма и социализма, согласно которому они суть секулярные формы религиозности. Сорель идет еще дальше и придает статус мифа одной из ключевых социалистических идей тех времен — идее всеобщей стачки или забастовки. В отличие от утопии, которую критикуют и Маркс, и Сорель, политический миф не является точным идеалом и предметом устремлений человечества. Миф может не иметь внятных очертаний, его суть состоит в том, чтобы придавать его носителям пыл, сравнимый с эсхатологическими ожиданиями первых христиан или рвением античных героев к славе, порой приобретаемой в заведомо смертельных сражениях. Рабочие должны стремиться не к компромиссам и уступкам, а к остановке капиталистической машины и ее разрушению. Экономические отношения, лежащие в основании модерна, только считаются естественными. Они стали таковыми в ходе постепенного усложнения мира, но изначально были учреждены волями отдельных лиц, последовательностью контингентных событий и действий. Иначе говоря, капитализм и модерн — не необходимые условия человеческой жизни, их могло не быть и их может не стать. Значит, миф подразумевает своего рода сверхъестественный характер всеобщей стачки, поскольку нарушение естественных законов равнозначно чуду. Смысл стачки состоит в перезапуске мира на новых основаниях, где «класс производителей» сможет трудиться свободно. Как же этого добиться?

«Здесь речь пойдет не об оправдании применяющих насилие, а об установлении роли насилия рабочих масс в современном социализме». Сорель рассматривает насилие, согласно этимологии французского слова violence, скорее как «нарушение». Ханна Арендт в своем эссе о насилии замечает: «функция всякого действия — в отличие от всего лишь поведения — заключается в том, чтобы прерывать то, что иначе происходило бы автоматически и потому предсказуемо». Всякое человеческое действие в этом смысле является насильственным по отношению к естественному порядку. Это отличает человека от других животных: он разрушает естественное и творит искусственное, по-настоящему новое. Для Сореля насилие первично, о творчестве он почти не говорит; для свободного производства важнее разрушить существующие общественные отношения. Хотя подход Сореля явно социологический, в «Размышлениях» он неоднократно критикует социологию. Социология и социализм возникают практически одновременно как два альтернативных способа относиться к обществу. Социология, в отличие от социализма, считала первоочередной задачей изучение и понимание, а не преобразование общества. Постепенно она превратилась в науку и академическую дисциплину, уйдя тем самым из поля актуальной политики. В этом отношении исследование общества методами социологии носит имплицитно консервативный характер, поскольку неявно оправдывает существующую социальную структуру. Разумеется, революционер Сорель отказывается от такой социологии, равно как и от любой подобным образом устроенной науки. Он формулирует свой подход в выражениях Рене Декарта, стремившегося в «Размышлениях о методе» прийти к критериям ясного и отчетливого знания и прекратить тем самым обмен красноречивыми мнениями, по-своему убедительными, но не дающими окончательной истины. Закладывая философские основы модерна, Декарт уподоблялся Ликургу, полумифическому основателю Спарты, единолично утвердившему наилучший свод законов для полиса. Сорель хочет повторить картезианскую революцию, вооружившись интуитивизмом Бергсона. Интуиция — это постижение всей целокупности интеллектуального содержания без разложения его на части, то есть без постепенного анализа, этого эпистемологического аналога реформизма. Катастрофический насильственный переход от капитализма к социализму посредством всеобщей стачки не поддается дискурсивному описанию. Только интеллектуальная интуиция поможет схватить в мысли самую загадочную область человеческой деятельности — производство нового.

По мнению Сореля, Маркс не понял специфики насилия. Представляется, что и Макс Вебер, который в докладе 1919 года «Политика как призвание и профессия» определит государство через монополию на легитимное насилие, понимает его скорее размыто, синонимично власти или принуждению. Вот как предлагает рассуждать Сорель: «Слова сила и насилие употребляют то применительно к действиям власти, то применительно к действиям повстанцев. Ясно, что в том и в другом случае последствия совершенно различны. Я придерживаюсь мнения, что лучше выбрать такую терминологию, которая не будет приводить к неоднозначности, и сохранить термин насилие за вторым значением. Тогда мы можем сказать, что сила имеет целью установить социальный порядок, основанный на власти меньшинства, а насилие направлено на уничтожение этого порядка. Силу применяла буржуазия с самого начала новой истории, тогда как пролетариат действует теперь против нее и против государства насилием». Насилие (violence) отличается от силы (force) не просто по мотивам и последствиям, но юридически. Сила может быть легальной и даже легитимной. Однако насилие всегда ставит правопорядок под сомнение. Согласно Сорелю, основной целью системы права является не правосудие, а поддержание порядка, т. е. силы и жизнеспособности государства, поэтому точнее было бы определять государство через монополию на силу и подавление насилия. Сорель не всегда выдерживает терминологию, порой он говорит и о полицейском насилии, однако это можно интерпретировать в согласии с его теорией: существует предел легальной силе, выход за который оборачивается для нее нарушением собственного порядка, т. е. государственным насилием над самим собой. Тогда насилие подобно естественной стихии, живущей и в действиях смутьянов-анархистов, и в глубине легального порядка.

Сорель неустанно выступает против нормированной политической жизни и государства вообще. Реформистов и социал-демократов он считает такими же пособниками модерного капитализма, как и буржуазных либералов, поскольку все их высказывания и действия полностью согласуются с государственными интересами, а значит, не способны привести к настоящему освобождению рабочего класса. В конечном счете Сорель приходит к взглядам, которые можно назвать антиполитическими: поскольку государство и политика синонимичны, необходимо отменить всю привычную политику. В противном случае произойдет лишь смена формы правления, как во времена Французской революции: доводя до предела идеи Алексиса де Токвиля, Сорель утверждает, что революция только усугубила и кристаллизовала те явления, которые уже имели место при Старом порядке. Это была политическая, но не настоящая социальная революция. Поэтому Сорель может мыслить современную политику как продолжение средневековой:

«...если наши парламентские социалисты случайно попадут в правительство, то они проявят себя достойными наследниками инквизиции, Старого режима и Робеспьера. Политические трибуналы при них будут действовать вовсю, и можно даже предположить, что будет отменен злосчастный закон 1848 года, упразднивший смертную казнь за политические преступления. Благодаря этой реформе государство снова восторжествует в лице карающего палача. Пролетарское насилие не имеет ничего общего с этими проскрипциями. Оно имеет значение простой демонстрации военной силы и служит для обозначения разделения общества на классы. Все, что происходит на войне, происходит без ненависти и без жажды мести; на войне не убивают побежденных, не обрушивают на мирных людей последствия разрушений, которые армии оставляют на поле битвы. Сила на войне проявляется сообразно собственной природе, не подвергаясь влиянию юридических процедур, которые общество применяет к преступникам».

Как Французская революция вызрела при Старом режиме, так и социалистическая революция предполагает предельное вызревание экономических и политических отношений модерна. Чтобы стоять на революционных позициях, Сорелю нужно подчеркивать наиболее яркие и фундаментальные черты современности. В понимании войны он опирается на сформировавшееся после Вестфальского мира модерное представление о международном праве с его различением врага и преступника. В этом контексте сорелевское «насилие» описывает действия не регулярных армий, а партизанских формирований или карательных отрядов: и те, и другие вполне осознанно действуют в нарушение принятых законов и обычаев войны, поскольку их цели и средства не только военные. Но тот, кто является преступником для современности, может быть и воином армии грядущей революции:

«Чем больше распространится и разовьется синдикализм, освобождаясь от предрассудков, насажденных Старым режимом и церковью через посредство литераторов, профессоров философии и историков Революции, тем более явно будет выражен в социальных конфликтах характер чистой борьбы, подобной борьбе двух враждебных армий. Те, кто внушает народу, что он должен на пути к будущему исполнять некий бесконечно идеалистический мандат правосудия, заслуживают лишь отвращения. Эти люди способствуют, в сущности, укреплению того взгляда на государство, который и был причиной всех кровавых сцен 1793 года, тогда как идея классовой борьбы помогает очистить понятие насилия».

Тема войны возникает совсем не случайно. В отличие от «политической забастовки», всеобщая стачка не является частным, относительно спокойным конфликтом, который можно исчерпать. Речь идет о последней войне, о битве добра и зла. Знаменитый савойский консерватор и апологет католицизма Жозеф де Местр в своих «Размышлениях о Франции» замечал: «Есть во французской Революции сатанинское свойство, которое отличает ее от всего, что видели, и может быть, от всего, что увидим». Порой кажется, что Сорель готов согласиться с Прудоном и Бодлером, призывавшими штурмовать Небеса: ибо Бог, если он есть, виноват в том, как устроен этот мир, и в этом смысле он враг человечества на пути к преобразованию мира. Поскольку в христианской культуре у Бога есть только один враг, князь мира сего, логично опереться на него в борьбе против ненавистной церкви. Эти тропы восходят к самым истокам современной политической культуры, то есть как минимум к «Потерянному раю» революционного республиканца Джона Мильтона и «Левиафану» фаустианского этатиста Томаса Гоббса. Но все-таки нельзя с уверенностью сказать, что Сорель поддерживает Сатану: слишком силен пример первых христиан, которым он то и дело уподобляет своих идеальных рабочих. Сорель не имеет принципиальных возражений против христианства, ведь оно совершило одну из ключевых исторических революций, определив облик современного мира. Этот мир подходит к концу, а значит, грядет новая революция, подобная христианской, но оставляющая позади религию, выродившуюся в клерикализм и орудие государства. То, что для консервативного католика сатанизм, для революционера — переоценка ценностей. Тот, кто апологету государства кажется сыном гордости и смутьяном, сам себя видит героем, стремящимся к славе и избавлению. Сорель последовательно пытается защитить то, что мы готовы назвать злом, не прибегая к оговоркам в духе «на самом деле это добро». Он обличает прекраснодушие «добрых людей», говоря, что насилие только возрастает с ходом истории, при этом насилие над рабочими в разы превосходит то, какое насилие в принципе могут причинить бастующие. Однако Сорель не собирается всего лишь перевернуть мир вверх ногами. Мир будет попросту разрушен, ничего доброго в этом нет. Пролетариат должен вести войну, за которой не стоит никаких интересов, включая сохранение самое жизни. Это война исключительно ради боевой славы. Традиционное для западной культуры понимание славы как земного эквивалента бессмертия Сореля не устраивает, поскольку желать такой славы означало бы рассчитывать на сохранение старых политических институтов, способных обеспечить бронзовое бессмертие вождям революции. Внятной альтернативной формы ассоциации Сорель не формулирует, что, впрочем, ожидаемо: итогом спасения не может быть царство небесное, ведь это тоже царство!

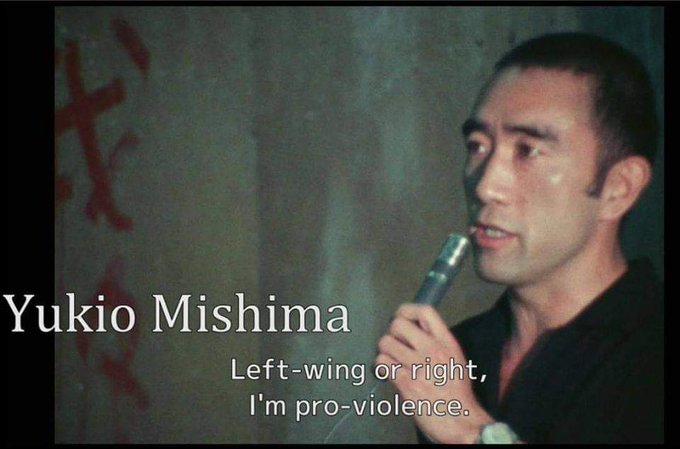

Репутация Сореля сильно пострадала не только от радикализма идей и некоторой неясности их проработки, но и от их политической судьбы. Известно, что незадолго до смерти сам Сорель успел положительно отозваться о Ленине и Муссолини, а его «Рассуждения о насилии» оказали влияние на Антонио Грамши и дуче. Однако Сорель не дожил ни до объявления идеи «социализма в отдельно взятом государстве», ни до похода на Рим и кристаллизации фашизма в зрелой форме. Сорель выступал не только против государства, но и против диктатуры, как суверенной, так и пролетарской. Если политика согласуется с принятыми в государстве методами, в том числе прибегает к правовому состоянию диктатуры, она не может быть революционной, независимо от того, какие цели ставит тот или иной апологет диктатуры. Сорель высказывался резко против официальных, фактически подчиненных государству профсоюзов и синдикатов — именно таких, на которые делали ставку итальянские фашисты. Совсем афористически позицию Сореля суммирует высказывание другого революционера, модерниста в искусстве и антимодерниста в политике Юкио Мисимы:

Такие взгляды вызывают шок, а их политическое воплощение трудно вообразить, но идеи способны жить и сами по себе. Именно поэтому напрямую из идеи никогда нельзя вывести действие и тем самым вменить самой идее или ее автору вину за это действие. С другой стороны, именно поэтому идеи порой получают воплощения, бесконечно далекие от того, что в них заложено. Всякое политическое действие, пусть даже мотивированное мифом или предчувствием апокалипсиса, происходит в мире, а это означает неизбежный компромисс между тем, чего хочет добиться действующий, и тем, как устроена действительность. Это означает, что тотальная революция немыслима как действие в мире, но только как внешнее по отношению к миру. Катастрофа должна быть потусторонней.

Такие взгляды вызывают шок, а их политическое воплощение трудно вообразить, но идеи способны жить и сами по себе. Именно поэтому напрямую из идеи никогда нельзя вывести действие и тем самым вменить самой идее или ее автору вину за это действие. С другой стороны, именно поэтому идеи порой получают воплощения, бесконечно далекие от того, что в них заложено. Всякое политическое действие, пусть даже мотивированное мифом или предчувствием апокалипсиса, происходит в мире, а это означает неизбежный компромисс между тем, чего хочет добиться действующий, и тем, как устроена действительность. Это означает, что тотальная революция немыслима как действие в мире, но только как внешнее по отношению к миру. Катастрофа должна быть потусторонней.

В конечном счете Сорель утверждает историческую закономерность, естественный и неизбежный характер грядущей революции. Но это означает, что от человека требуется разрушить не мир, который им создан, а тот, частью которого он является. «Апология насилия» и борьба за свободу против долга оборачиваются осознанием необходимого трагического хода вещей, т. е. своего рода пессимистическим долгом. Как показал Вальтер Беньямин (хотя и по другому поводу), такое мировоззрение может приводить не к желанному героизму, а к «эсхатологическому параличу». Это трагедия наоборот: ее персонаж знает, что произойдет в конце, но не действует вопреки судьбе, как античный герой, а отдается течению времени. С другой стороны, даже если мы принимаем миф о естественной революции, у нас слишком мало оснований сомневаться в том, что трещащий под собственным весом современный мир сменится чем-то совершенно иным. Катастрофы, как правило, оставляют за собой руины. То, что объединяет людей в стремлении к избавлению, должно сохраниться как условие возможности избавления.

Греки считали политику родовой характеристикой человека. Как известно, модерн разделил гражданство и общество, предложив вместо политики социальные отношения: аристотелевское определение человека как ζῷον πoλιτικόν, «животное политическое», превратилось в animal sociale — «животное общественное». Сорель стремится довести логику модерна до предела, поэтому он отрицает значение всякой политики и усиливает социальные противоречия. О чем он не говорит, так это о гипотетическом преодолении и общества как такового, т. е. о том, что могло бы прийти ему на смену в качестве условия всеобщего спасения. Это было бы слишком утопично для Сореля — воображать сценарии будущего. Однако это заставляет задуматься о том, возможно ли за насилием, пусть даже самым героическим и благонамеренным, сохранить человеческий облик и что может послужить основанием для совместной жизни людей. Этот вопрос нельзя снять, поскольку Сорель размышляет в русле метафизики нравов, но мораль не существует среди индивидов. Революционному классу нечего терять, но так же нечего и приобрести. Эта революция — ни для чего, из одного лишь рвения к избавлению, понятому чисто негативно. Остается вопросом, не превосходит ли такое рвение человеческие возможности и не ведет ли оно по ту сторону самой человечности. Пожалуй, в этом состоит не только самое тяжелое, но и самое поучительное на сегодняшний день содержание «Размышлений о насилии».