Вирус вестоксификации

О «Гарбзадеги» — антизападном манифесте Джалала Але-Ахмада

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

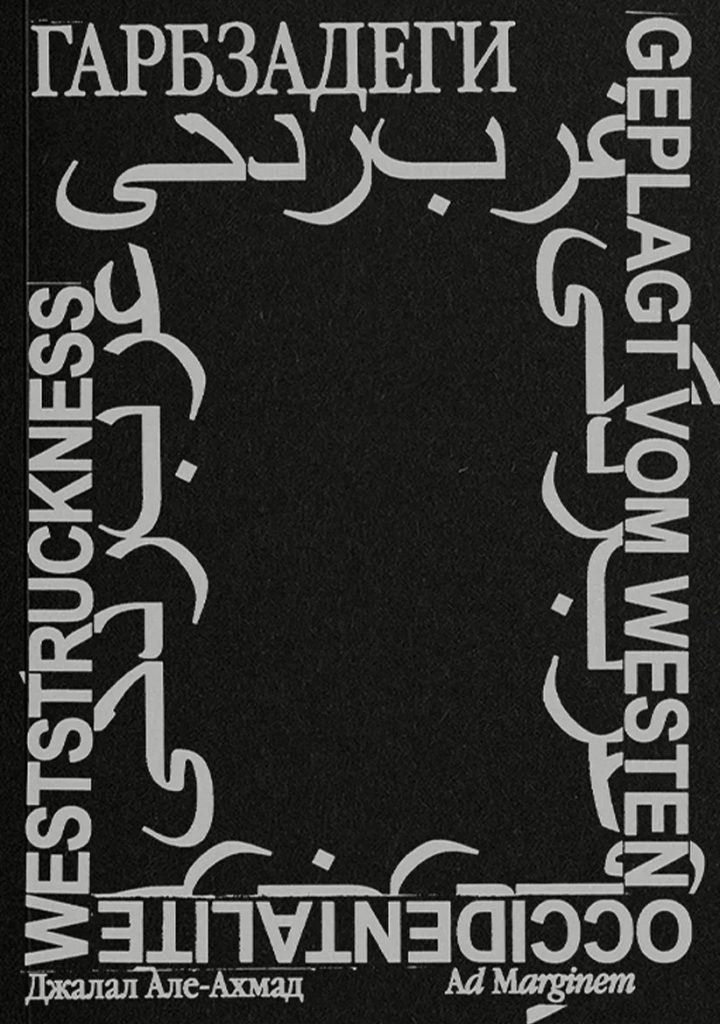

Джалал Але-Ахмад. Гарбзадеги. М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. Перевод с фарси Александра Андрюшкина. Содержание. Фрагмент

Территория современного Ирана исторически отличалась пестрым этническим составом. Там селились племена иранского, тюркского и арабского происхождения, говорившие на разных языках и, как правило, не имевшие общих целей. Правившая Ираном с начала XIX века династия Каджаров должна была выстраивать сложную систему лояльности с лидерами племенных и этнических объединений в разных частях страны. Это не всегда удавалось и вело к ослаблению вертикали власти. В то же время Иран давно находился в сфере влияния колониальных держав — России и Британии, прямой конфронтации с которыми иранская армия не выдерживала. Ближе к XX веку в стране назрела очевидная необходимость перемен.

Территория современного Ирана исторически отличалась пестрым этническим составом. Там селились племена иранского, тюркского и арабского происхождения, говорившие на разных языках и, как правило, не имевшие общих целей. Правившая Ираном с начала XIX века династия Каджаров должна была выстраивать сложную систему лояльности с лидерами племенных и этнических объединений в разных частях страны. Это не всегда удавалось и вело к ослаблению вертикали власти. В то же время Иран давно находился в сфере влияния колониальных держав — России и Британии, прямой конфронтации с которыми иранская армия не выдерживала. Ближе к XX веку в стране назрела очевидная необходимость перемен.

После Октябрьской революции в России к власти в Иране приходит Реза-хан Савадкухи. Он был офицером Персидской казачьей бригады (военного формирования под управлением офицеров из России), который возглавил ее после ухода русских. Казаки во главе с Савадкухи заняли Тегеран, после чего старое правительство объявило об отставке. Современные исследователи называют эти события переворотом. Во главе нового правительства встал соратник Резы-хана Зия Табатабаи, которого Савадкухи постепенно вытеснил, собрал в своих руках всю полноту власти, был провозглашен шахом и объявил о начале правления в Иране новой династии — Пехлеви.

Реза Пехлеви стал локомотивом модернизации в Иране. До него различные политические силы пытались выступить проводниками европейских моделей в управлении и образе жизни, но только с приходом Резы Пехлеви и введением жесткой централизации власти этот процесс был поставлен на широкую ногу. Примером служила соседняя Турция, где под управлением Мустафы Кемаля Ататюрка проводилась политика вестернизации и секуляризации.

Прежде всего Пехлеви привел в порядок армию, с помощью которой уничтожил или подавил глав этнических общин, обладавших авторитетом «на местах». Была упразднена старая, основанная на шариате система судопроизводства, вместо которой вводятся светские суды, уголовный и гражданский кодексы и новая система исполнения наказаний. В светских школах становится обязательным изучение персидского языка, а религиозные школы, напротив, изолируются. Открывается Тегеранский университет. По всей стране развивается инфраструктура — строятся шоссе и Трансиранская железная дорога, соединяющая Каспийское море и Персидский залив. Вводится повсеместная бюрократия как орган контроля и управления, которой регламентировал даже одежду граждан: под запретом оказались кочевые и этнические наряды, для мужчин ввели специальные кепки цилиндрической формы — «пехлевейки», женщинам запретили носить чадру и никаб, а на ношение иной религиозной одежды требовалось получить официальное разрешение.

Пехлеви в целом старался ограничить роль религии, тянущей страну в прошлое. Вместо нее телами и душами людей теперь должно было распоряжаться государство, которое выступало проводником прогресса и готовило общество к вызовам современности. Для этих целей в Иране вводилось единообразие, закупалась западная техника и приглашались западные инженеры и инструкторы.

На деле же все это составляло клиническую картину заболевания куда более жуткого, чем описанный Берроузом в «Городах красной ночи» вирус. Имя этому заболеванию — гарбзадеги, «поражение Западом» (также известно как Westoxification, Occidentosis, Occidentalite). Так по крайней мере считал иранский философ и писатель Джалал Але-Ахмад, опубликовавший в начале 1960-х текст с одноименным названием. В нем он подробно изложил тревожные симптомы этого недуга: превращение человека в придаток машины и утрата им собственной индивидуальности, развитие общества потребления и распространение западной массовой культуры, социальный и бытовой конформизм и, конечно, смешанные браки.

Гарбзадеги пришло на смену колониализму. В колониальную эпоху говорили пушки и винтовки, теперь веские аргументы приводили банкиры и инженеры. Реформаторы «не понимали, что в Европе промышленность осуществляет диктат через банки и биржи и не терпит иного божества рядом с собой, смеется в лицо любой традиции и идеологии». Все это, по мнению Але-Ахмада, ведет к духовному и общественному нигилизму. В одной из глав он приводит портрет «заразившегося» Западом человека, в которым можно без труда узнать классического «человека толпы», ровно в том же смысле, как его понимали По, Бодлер и Беньямин (основной чертой такого гражданина, напомню, является невозможность остаться наедине с собой), но уже завезенного, словно инвазивный вид, вместе с западными институтами и технологиями на Иранское нагорье:

«Он вообще не имеет привычки к одиночеству. Бежит от уединения, поскольку страшится себя; потому он все время в обществе. Он, конечно, высказывает мнение, если оно уместно, и особенно если модно, однако только в разговоре с теми, от кого он рассчитывает получить выгоды в дальнейшем. Вы не услышите от него ни протеста, ни вопросов „зачем“ и „почему“. Говорит он серьезно и веско, с уверенной способностью коснуться всего и при этом проявить себя оптимистом».

Суть же проблемы в том, что в Иран были внедрены западные институты, которые правительство насаждало на территории страны с помощью регулярной армии и тайной полиции, но не западные технологии. Экономика Ирана после реформ Пахлеви так и осталась ресурсной и существовала в основном за счет выплат с концессий, выданных западным странам на добычу нефти. Технология же — это то, что способно преобразовывать ресурс в готовые вещи. Здесь проходит водораздел, который в действительности отличает одно общество от другого — в зависимости от того, владеет оно технологией или нет. Причем под ресурсами автор понимает не только сырье вроде нефти или металла, но и традиции, верования и культуру, которые Запад осваивает с помощью «востоковедов» (новых колонизаторов), преобразует под себя и встраивает в собственную экономику.

Тем не менее философ не считает, что иранское общество вовсе должно отказаться от западных технологий, — скорее оно должно превратиться в такое общество, где человек не будет придатком к машине, трансформирующей его под себя. В противном случае технология — это еще одна форма колониальной власти, которая позволяет менять общественный строй и правительство зависимой от технологии страны по воле тех, кто этой технологией обладает.

А когда человек не может коренным образом повлиять на порядок вещей, это вынуждает его перейти от сути к частностям, что в конечном счете отражается на образе мысли. Але-Ахмад сравнивает подобную ситуацию с катастрофой: «Дом унес бурный сель, или его разрушило землетрясением, а вы роетесь в обломках, чтобы найти дверь и на ней, как на носилках, отнести на кладбище гниющий труп родного человека». То же самое — в иранских университетах:

«Профессора и их старательно обученные студенты заткнули уши и, подобно семи отрокам, так глубоко ушли в пещеру текстов, вариантов и спорных мест, что даже рев машины их не разбудит», а «духовенство озабочено сомнениями по поводу двух или трех ракятов молитвы, вопросами ритуальной чистоты или скверны; аналогично, центры иранской, восточной и исламской словесности ведут дебаты о том, нужна ли декоративная буква „бе“ и следует ли отражать на письме немую букву „вав“».

Вместе с тем при очевидной тенденции «пораженных Западом» обществ к атомизации и делению на национальные государства, Але-Ахмад считает, что подлинная линия разделения и противостояния проходит не по национальным границам, а по границам интересов транснациональных корпораций. И вот парадокс: чем более отсталым, закрытым и традиционным будет общество, тем легче в него будет проникнуть вирусу гарбзадеги и тем легче оно встраивается в сложившуюся неоколониальную систему:

«Но если афганец и я, имея общую религию, язык и расовый тип, ничего друг о друге не знаем и если поездка в Ирак или Индию оказывается сложнее, чем проникновение за железный занавес, то это потому, что мы находимся в сфере влияния одной корпорации, а афганец — другой. В такую эпоху чем плотнее закрыты национальные границы, чем более ярко выражены расовые традиции, чем громче неосмотрительное хвастовство шаха, чем жестче угнетение, чем настойчивее халяль и харам религии, тем глубже тюремная яма наций и народов. Какая граница и владение устоит перед пепси-колой, перед вездесущими нефтяными брокерами, перед фильмами с Брижит Бардо, перед торговцами героином, перед сомнительными востоковедами, этими официальными помощниками колонизаторов?»

Еще один симптом вестоксификации — социальный и бытовой конформизм. По словам Але-Ахмада, «роль иранской системы образования сводится к воспитанию одинаковых, послушных и обезличенных существ, которые смиряются с ситуацией и встраиваются в нее». А на людей принципиальных, способных возвыситься над собой и пожертвовать собой, популярная психология (еще один продукт западной цивилизации) наклеивает ярлыки асоциальных, упрямых, неконструктивных и несбалансированных. Однако только такие люди, считает философ, могут выдержать давление переживаемой обществом трансформации и излечить иранцев от болезни.

И со всем этим невозможно не согласиться. С другой стороны, невозможно не отметить и определенный конформизм, свойственный самому автору. Например, значительная часть одной из глав посвящена критике смешанных браков между гражданами Ирана и Европы или США. В таких браках автор видит «крушение традиционной иранской семьи, состоящей из мужа и жены примерно одинаковой крови и воспитания, и, несомненно, в этом свою роль играет дурной пример этих смешанных полузападных семей. К таким молодым людям относится поговорка „слуга двух господ“, эти смешанные браки — прямое следствие гарбзадеги».

В данном случае философ сам не слишком отличается от машины государственной идеологии, распоряжающейся человеческими жизнями, как технология — ресурсами. К слову, зимбабвийский писатель второй половины XX века Дамбудзо Маречера, тоже изрядно поднаторевший в вопросах колониализма, вообще считал секс между людьми одной расы актом инцеста.

Двусмысленны заявления Але-Ахмада и относительно положения женщин в иранском обществе. С одной стороны, он не стесняется показывать противоречия, к которым ведет государственная политика эмансипации:

«Имеют ли женщины равные с мужчинами права во всех вопросах? Мы удовлетворились тем, что сорвали покрывала с их лиц и создали школы для девочек. А что потом? Ничего. Женщины не могут работать судьями, свидетельствовать в суде, а идея предоставить им право избирать и быть избранными в меджлис давно потерпела крах. Даже у мужчин нет такого права: выбор отсутствует. Развод — тоже мужская прерогатива. „Мужья стоят над женами“ — как хорошо мы это понимаем! Иными словами, мы всего лишь предоставили женщине право демонстрировать себя на людях».

С другой — в своей книге он представляет женщину не иначе как «хранительницу традиции и семьи, крови и будущих поколений». Что выглядит весьма странно, учитывая, что женой самого Але-Ахмада была Симин Данешвар, одна из самых известных иранских писательниц своего времени, куда больше времени уделявшая своим книгам, чем «сохранению традиции и семьи, крови и будущих поколений».

Словом, «Гарбзадеги» — достаточно вздорная книга, полная инвектив, не потерявших актуальности и по сей день, но также полная и предрассудков, в которых, как часто говорят философы в таких случаях, выражается конкретное (высшая степень абстракции) определенной эпохи. И так будет с каждым.

Будьте бдительны.