Венок из омертвелых мяс: книги недели

Что спрашивать в книжных

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Роберт Байрон. Сначала Россия, потом Тибет. М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. Перевод с английского Веры Соломахиной. Содержание

«Как представителю общества и наследнику культуры, общая ценность которой сейчас оспаривается, мне хотелось бы понять, если мнение Запада не отвечает современным требованиям, то какие еще идеи можно применить с большей пользой для управления миром».

«Как представителю общества и наследнику культуры, общая ценность которой сейчас оспаривается, мне хотелось бы понять, если мнение Запада не отвечает современным требованиям, то какие еще идеи можно применить с большей пользой для управления миром».

Эти строки написал не наш современник, скучающий в бесконечной очереди, в конце которой, по слухам, то ли торгуют югославскими джинсами, то ли выдают гранты на деколониальные исследования, а Роберт Байрон (1905–1941) — английский путешественник и интеллектуал, искавший утонченной мудрости на Афоне, в Персии, Индии и Афганистане, в Тибете и сталинском СССР. Последним двум историко-географическим локациям и посвящена эта книга 1933 года.

Важный момент: в 1933-м Байрону не было и тридцати, однако он уже успел написать несколько трудов о византийской иконописи и вообще культуре, поэтому на большевистскую Москву он в полнейшем экстазе смотрит через соответствующую призму и приходит в тотальный шок. В избыточной архитектуре Кремля ему видится образ сказочного города, в марширующих красноармейцах — войско Ивана Грозного, в Ленине — новый Христос. Путешественник сразу констатирует: большевики, как ни странно, тоже люди, но европейцу, пришедшему в их край, лучше забыть все, что он знал о гуманизме, — расстреляют. Что говорит о нем как о человеке крайне проницательном.

После Москвы, Ленинграда, Великого Новгорода, Ярославля и Киева англичанин отправляется за другими экстремальными впечатлениями в благословенный край лам, самых высоких в мире гор и феодально-теократического строя. Для европейца того времени не было особой разницы между путешествием в Тибет и экспедицией на Марс — и если в большевиках Байрон без труда опознал людей, то по поводу тибетцев у него возникли сомнения: язык инопланетный, обычаи инопланетные, еда инопланетная, все инопланетное, живут в местах, для жизни не особо пригодных. Из напитков предпочитают чанг, анисовое пиво, тибетская версия которого превращает людей в йети.

«За поворотом мне повстречались монахи в красных одеяниях, высоких желтых шляпах и желтых масках с выпученными глазами, которые в этом странном мире казались естественными. Старший по ходу размахивал молитвенным колесом. Чуть дальше на берегу реки на коленях стояли двое мужчин. Рядом с ними была привязана пара мулов, а вокруг прыгало несколько воронов. Мне было любопытно, что они задумали, как вдруг один из них замахнулся на меня окровавленной конечностью. Они разделывали тело, которое я принял за человеческое, поскольку для забоя животного место было неудобным, а от мертвых в Тибете всегда избавляются подобным образом».

Эдвард Уилсон-Ли. Океан славы и бесславия. Загадочное убийство XVI века и эпоха Великих географических открытий. М.: Азбука-Аттикус, 2024. Перевод с английского Евгения Поникарова. Содержание. Фрагмент

В январе 1574 года архивариус португальского короля, мыслитель-гуманист Дамиан де Гойш умер: то ли от апоплексии, то ли от удушения, то ли от сожжения заживо. Но как может быть столько взаимоисключающих версий одной-единственной смерти? Такие вот были времена, а врагов у де Гойша хватало, самыми опасными из которых были инквизиторы, спавшие и видевшие, как вольнодумец плавится на костре.

В январе 1574 года архивариус португальского короля, мыслитель-гуманист Дамиан де Гойш умер: то ли от апоплексии, то ли от удушения, то ли от сожжения заживо. Но как может быть столько взаимоисключающих версий одной-единственной смерти? Такие вот были времена, а врагов у де Гойша хватало, самыми опасными из которых были инквизиторы, спавшие и видевшие, как вольнодумец плавится на костре.

Ловко представившись тру-краймом, книга английского литературоведа, специалиста по раннему Новому времени Эдварда Уилсона-Ли выходит далеко за пределы этого, будем честны, поднадопостылевшего жанра. Перед нами в хорошем смысле слова изящная документальная проза о переломном времени, где столкнулись мракобесие и пафос просвещения, общественная реформация и реакция, Великие географические открытия и религиозные войны. В общем, эпоха Коперника и Босха, картины которого скупал де Гойш.

Еще один центральный герой «Океана славы и бесславия» — португальский национальный поэт Луиш де Камоэнс. Через него, человека сомнительной мирской славы, мы сперва знакомимся с низовой культурой Европы XVI века, полной уличного насилия, гуляний, проституции и прочих непотребств, а затем отправляемся в большое путешествие на Восток в самом широком смысле слова — от Польши до Индии.

«Камоэнс покинул дно Лиссабона только для того, чтобы оказаться в гораздо худшем месте, где даже не притворялись, что банды мародеров подчиняются какому-либо закону. Он описывал Гоа как Вавилон, в который были посланы все скверны творения... лабиринт, где добродетель со всей своей мудростью и силой просит подаяние у дверей трусости и разврата, темный хаос смятения, где находятся только проклятые твари природы. Он часто возвращался к мысли о Гоа как о проклятом городе Вавилоне, куда он изгнан из Лиссабона, как евреи были изгнаны из Сиона».

«БЕЗ МУЗ»: Футуристы в нижегородском сборнике 1918 года (Репринтное воспроизведение. Исследования и комментарии). СПб.: НИУ Нижегородский кампус «Высшая школа экономики»; Издательство «Да», 2024. Сост. и науч. ред. А. Россомахин

Эта книжка хороша в той же степени, что и все издания, подготовленные Андреем Россомахиным, специализирующимся на всевозможных исследованиях и репринтах шедевров и архивов русского авангарда. «БЕЗ МУЗ» — альманах 1918 года, который был выпущен в Нижнем Новгороде усилиями местных энтузиастов нового искусства, имена которых неспециалистам ничего не скажут, с широким привлечением столичных знаменитостей ранга Маяковского и Хлебникова. Исторический срез, представленный этим сборником, довольно примечателен: помимо всего того, за что мы любим или не любим футуризм (крикливое самолюбование на тему «наше время настало» и т. п.), в нем отражена также галопирующая смена направлений тех лет, особенно заметная в провинциальном контексте — будетлянщина перемешана с декадентством позавчерашнего розлива («Пока домов тупыми спинами / Шла ночь, бульвары теребя, / Любимая, какими винами / Я медленно поил тебя. (С. Спасский)) и нарождающимся имажинизмом в лице неподражаемого Шершеневича («Сколько зим, занесенных моею тоскою. / Моим шагом торопится опустелый час. / Вот уж помню: извощик. И сиренью морскою / Пахнуло из раковин ваших глаз»). Инициатором издания альманаха был Федор Богородский, начинающий художник и литератор, в годы Первой мировой военный летчик, сбитый немцами, затем, на момент подготовки издания, уже чекист и соорганизатор красного террора в Нижегородской губернии, а впоследствии соцреалист и лауреат Сталинской премии — интересное время было, что уж говорить.

Эта книжка хороша в той же степени, что и все издания, подготовленные Андреем Россомахиным, специализирующимся на всевозможных исследованиях и репринтах шедевров и архивов русского авангарда. «БЕЗ МУЗ» — альманах 1918 года, который был выпущен в Нижнем Новгороде усилиями местных энтузиастов нового искусства, имена которых неспециалистам ничего не скажут, с широким привлечением столичных знаменитостей ранга Маяковского и Хлебникова. Исторический срез, представленный этим сборником, довольно примечателен: помимо всего того, за что мы любим или не любим футуризм (крикливое самолюбование на тему «наше время настало» и т. п.), в нем отражена также галопирующая смена направлений тех лет, особенно заметная в провинциальном контексте — будетлянщина перемешана с декадентством позавчерашнего розлива («Пока домов тупыми спинами / Шла ночь, бульвары теребя, / Любимая, какими винами / Я медленно поил тебя. (С. Спасский)) и нарождающимся имажинизмом в лице неподражаемого Шершеневича («Сколько зим, занесенных моею тоскою. / Моим шагом торопится опустелый час. / Вот уж помню: извощик. И сиренью морскою / Пахнуло из раковин ваших глаз»). Инициатором издания альманаха был Федор Богородский, начинающий художник и литератор, в годы Первой мировой военный летчик, сбитый немцами, затем, на момент подготовки издания, уже чекист и соорганизатор красного террора в Нижегородской губернии, а впоследствии соцреалист и лауреат Сталинской премии — интересное время было, что уж говорить.

Вечер

Какой Ромео бросил в выси

Венок из омертвелых мяс?

А на бульварах писки крысьи

И лязги детские коляск.

И город пятит на экраны

Оледенелой небной воблы

Мостов и мускулистых кранов,

И труб тяжелые оглобли.

(Амфиан Решетов)

Юрген Остерхаммель. Преображение мира. История XIX столетия. Т. 1–3. М.: Новое литературное обозрение, 2024. Перевод с немецкого Анны Ананьевой, Кирилла Левинсона, Дениса Сдвижкова. Содержание: Т. 1, Т. 2, Т. 3

Вышедший в 2009 году трехтомник считается современной классикой исторической науки. По словам Юргена Остерхаммеля, он провел эксперимент, применив подход «глобальной истории» к одной исторической эпохе — «долгому» XIX веку (1770–1914), который сам по себе стал веком глобализации. Комбинируя политическую, экономическую, социальную, интеллектуальную историю, историю техники, повседневной жизни и окружающей среды, автор раскрывает подвижные взаимосвязи между этими сферами и оперирует при этом не странами, а регионами и макрорегионами.

Вышедший в 2009 году трехтомник считается современной классикой исторической науки. По словам Юргена Остерхаммеля, он провел эксперимент, применив подход «глобальной истории» к одной исторической эпохе — «долгому» XIX веку (1770–1914), который сам по себе стал веком глобализации. Комбинируя политическую, экономическую, социальную, интеллектуальную историю, историю техники, повседневной жизни и окружающей среды, автор раскрывает подвижные взаимосвязи между этими сферами и оперирует при этом не странами, а регионами и макрорегионами.

Содержание томов в общих чертах раскрывают названия — «Общества в пространстве и времени, «Формы господства», «Материальность и культура». Принципиальный момент, которого придерживался Остерхаммель, заключается в ориентации на широкие читательские круги, а также самодостаточность отдельных глав — каждую можно читать как отдельное законченное произведение. И еще отметим: несмотря на попытку (вполне успешную) бросить «взгляд сверху», работу критиковали за европоцентричность. Историк на это возражает, что в XIX веке глобальная позиция Европы во всех областях мировой истории была определяющей, как бы ни хотелось ее провинциализировать из идеологических предпочтений.

«Крайней противоположностью пространству города в XIX веке являлась уже не сельская местность, служившая сферой жизни оседлых земледельцев, а территория „фронтира“. Frontier — это по своему происхождению американское выражение, заимствованное многими другими языками, используется для обозначения подвижной границы, которая смещается в процессе освоения пространств и их ресурсов. При этом те места, в которые движется фронтир, редко бывают в действительности настолько „пустынными“, как убеждали себя и других сами участники экспансии. С точки зрения тех, на кого надвигается фронтир, он является не чем иным, как головной колонной массивного вторжения, в результате которого мало что из былого останется на привычном месте».

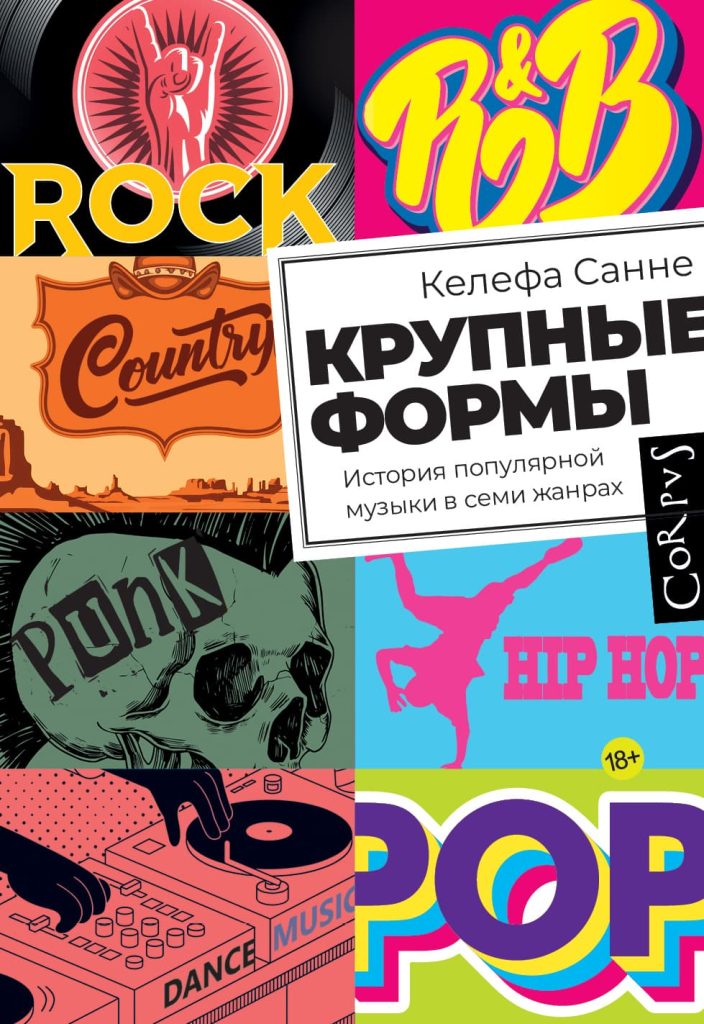

Келефа Санне. Крупные формы. История популярной музыки в семи жанрах. М.: Corpus, 2024. Перевод с английского Льва Ганкина. Содержание. Фрагмент

Следует оговориться, что под «популярной» имеется в виду в первую очередь мейнстримная музыка США второй половины XX века и далее, а под жанрами — «крупные формы», а именно рок, R&B, кантри, панк, танцевальная электроника и поп. Автор — критик, бессменный автор The New Yorker и The New York Times, собственными суждениями в изрядной степени формированию этого мейнстрима поспособствовавший.

Следует оговориться, что под «популярной» имеется в виду в первую очередь мейнстримная музыка США второй половины XX века и далее, а под жанрами — «крупные формы», а именно рок, R&B, кантри, панк, танцевальная электроника и поп. Автор — критик, бессменный автор The New Yorker и The New York Times, собственными суждениями в изрядной степени формированию этого мейнстрима поспособствовавший.

С первых строчек бросается в глаза нежелание автора кого-либо побеждать и убеждать: это чрезвычайно инклюзивное повествование, где нет агнцов и козлищ, а все по своему правы в служении музам и вкусам аудитории. Это принципиальная безоценочность (хотя у Санне, разумеется, есть предпочтения и он их не скрывает): автор предлагает свою стратегию отношения к тому, что любишь, вступая в спор максимой социолога Саймона Фрита, согласно которой «концепция „плохой музыки“ — обязательное условие для получения удовольствия от музыки». И пожалуй, рассуждения на эту тему, едва ли не интереснее, чем дотошная хроника.

«Когда песня описывается как „проникновенная“ и „душевная“, это безусловный комплимент. Но может ли песня быть одновременно душевной и дурацкой или бездушной, но замечательной? Если нет, то „душевный“ — это не дескриптор, а просто синоним слова „хороший“. Точно так же Фрит абсолютно прав насчет слова „пустой“: это почти всегда — оскорбление, за которым прячется мнение о том, как именно музыка должна работать. Очевидно, не все дурные песни — пустые. Но все ли пустые песни — дурные? Знаменитый продюсер Брайан Ино в конце 1970-х изобрел тихий, легкий, лишенный ритма музыкальный жанр, который он назвал „эмбиентом“. В сопроводительном тексте к альбому „Ambient 1: Music for Airports“ 1978 года Ино изложил несколько заповедей эмбиента, в том числе закон, по которому эмбиент-музыка должна быть „в равной степени вызывающей интерес и пригодной для игнорирования“. Можно ли сказать, что „Music for Airports“ — гениальный пустой альбом? Вызывает ли он интерес? Должна ли музыка быть интересной, чтобы быть хорошей?»