В «Зеркале»

О книге Андрея Плахова «Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

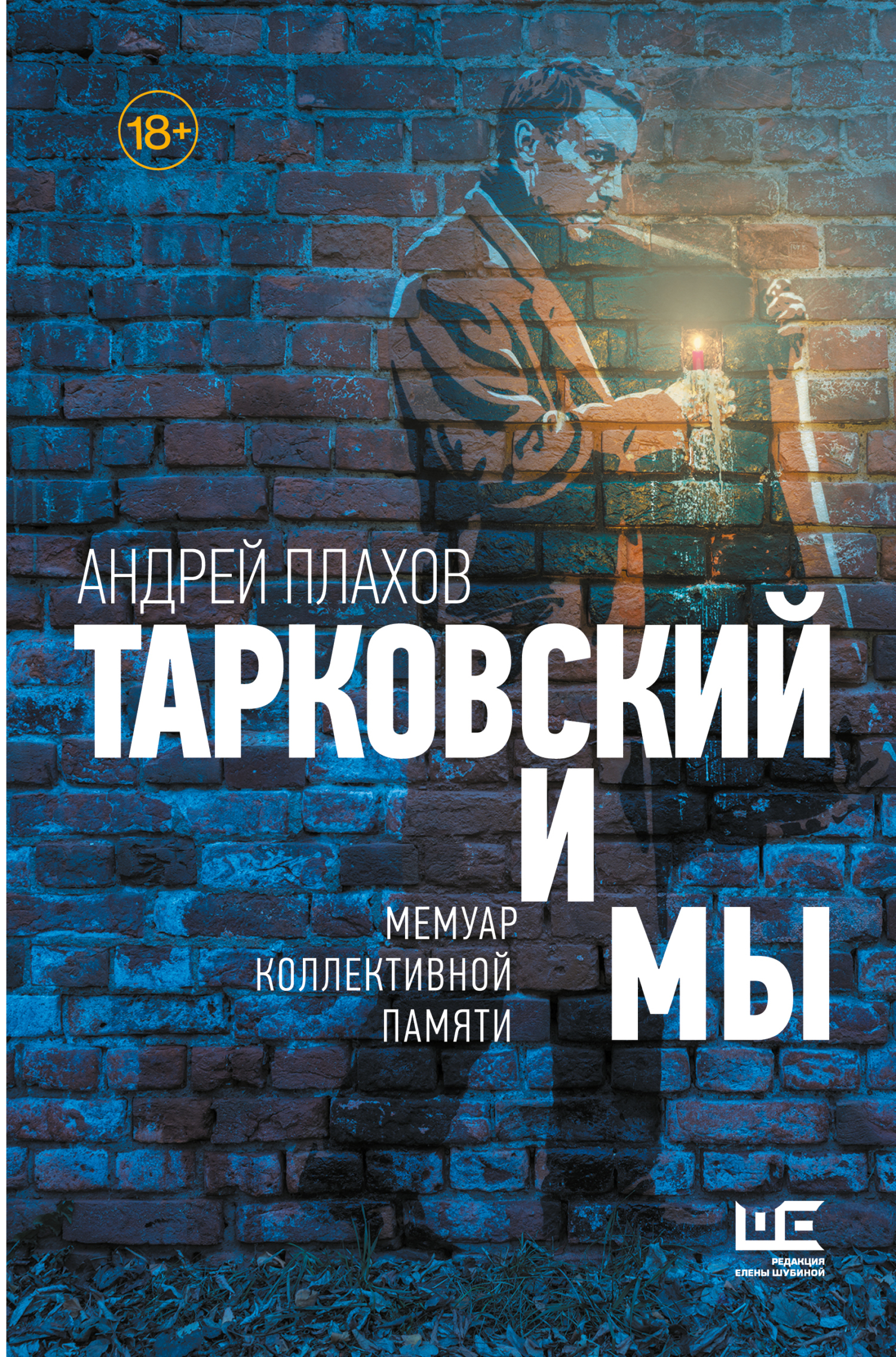

Андрей Плахов. Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти. М.: Редакция Елены Шубиной, 2025. Содержание

Если можно себе представить автобиографическо-киноведческий роман, то это он, соединивший в себе две стихии, как соединяет в себе и Плахов — математик по образованию, логик, знаток кино на уровне высшей математики и поэтическая натура. Недаром каждая глава книги заканчивается его собственным стихотворением, а стихи он пишет всю жизнь — жанр рискованный, но он удался.

В книге много смешных моментов: как начинающий критик Плахов попадает на Московский кинофестиваль, на галерку, берет в буфете апельсиновый сок и кофе, несет в двух руках, но с плеча предательски соскальзывает сумка и сок опрокидывается на Фрэнсиса Форда Копполу, стоящего в партере. Много параллелей: Трюффо как представитель французской «новой волны», Тарковский и Плахов — много схожего в детстве, а с Трюффо еще и общая любовь, Катрин Денев. Для Плахова она — некий идеал, блоковская Прекрасная дама, которой он, безымянный поклонник, даже написал письмо, еще живя во Львове, где родился и учился. К его удивлению, она ответила. В следующем письме юный Плахов «выдвигал какие-то смутные идеи по усовершенствованию сценария постановки и приглашал Катрин приехать во Львов вместе с Марчелло [Мастрояни]. Боюсь, я был настолько наивен, что предлагал им у нас остановиться. Жена заметила, что неплохо было бы перед приемом таких гостей позаботиться о более достойной квартире, чем наша скромная однушка».

Увлечение кино требовало действия, и они с женой Леной переехали в Москву и поступили во ВГИК. Тогда ведь был центр — Москва, отчасти Ленинград, а остальное — «окраины», где Копполу не только соком не обольешь, но и фильмов его никогда не увидишь. Для студента ВГИКа открывались двери «спецпоказов».

Книга, конечно, о времени. Оттепель, заморозки, перестройка, свобода, едва стоящая на ногах. Кино передавало эти четыре российских сезона явственнее, чем литература. «„Июльский дождь“ появился в 1966-м, когда оснований для оптимизма стало куда меньше. В этом же году Хуциев подписал письмо двадцати пяти деятелей культуры и науки Леониду Брежневу против реабилитации Сталина. Герои-интеллигенты из „Июльского дождя“ уже сполна ощущали отчужденность от исторического процесса», — пишет Плахов. (Это перекликается с его собственным опытом, когда «революционный» съезд Союза кинематографистов 1986 года избрал его в правление и назначил руководителем «конфликтной комиссии», призванной снимать с полок запрещенные фильмы.)

Хуциеву, Тарковскому, Балаяну предстояло, с одной стороны, искать лазейки для финансирования государством (иных вариантов не существовало) фильмов, а с другой — выразить тот самый «застой». Но только этот новый скелет оброс плотью, как снова пришел генерал Мороз. Причем, не только в России. Вот что, по мнению Плахова, происходит сегодня, спустя целую жизнь, уже всемирно: «Будущее в том виде, в каком оно сегодня продается — новые творцы, новая публика, новое сознание, стерильное искусство и экологичный секс, — очень напоминает коммунизм, так и не построенный носителями его „морального кодекса“ к 1980 году».

Тарковский — маяк: авторского, несоветского в советский период кино и вообще неконвенционального. «Мы» в названии книги — не только сам Плахов, неразлучный с женой Еленой, но и все мы, которые прожили все те же четыре российских времени года и в изнеможении проживаем мороз до костей и усталость. Усталость фестивалей (в книге Плахов рассказывает обо всех кинофестивалях мира, поскольку был и бывает на всех, иногда как кинокритик, иногда как член жюри, — и везде приключения), усталость самого кино (классики, каждому из которых нашлось место в книге, со всеми автор общался или дружил, многие умерли, многие просто устали, а «наше будущее» — о нем цитата выше), новое кино перестало быть потрясением, а новая жизнь им как раз стала — трудно перевариваемым. Впрочем, название пришло из скандальной книги Ольги Сурковой «Тарковский и я», работавшей рядом с Тарковским 18 лет и продавшей свой архив о нем за два миллиона долларов.

Плахов рассказывает, что в берлинском кинотеатре «Арсенал» проходила ретроспектива фильмов Тарковского. «Последний раз я видел афишу ретроспективы в „Арсенале“ в 2023 году, уже в разгар бойкота русской культуры. С радостью подумал, что Тарковского это не коснулось, — но, как оказалось, ошибся. Вскоре в газете Tagesspiegel прочел статью „Деколонизировать Тарковского! Как увидеть режиссера по-новому“».

О том, насколько политическое определяет статус и человека, и искусства в мире, — глава «Итальянский Тарковский». В советское время Плахов вместе с Сергеем Бодровым — старшим, приехав на фестиваль, живут в однозвездочном отеле, где всех селят по двое в номере («советским туристам из соображений экономии и политической бдительности полагалось размещаться в двухместных номерах. Удобства в коридоре, ну и что?»), и эти двое бросают жребий, кому спать на кровати, рядом с которой стоит биде, а вся советская делегация озадачена проблемой покупки сапог для жены актера Сергея Никоненко. И далее:

«Удрали с ужина нашей делегации и помчались в кинотеатр смотреть запретные фильмы. Их было два — „Возлюбленные Марии“ Андрея Кончаловского (мы предпочитали тогда вариант перевода „Любовники Марии“) и „Фавориты луны“ Отара Иоселиани. Оба участвовали в конкурсе проходившего в те дни Венецианского фестиваля, но, поскольку были сняты за границей, их создатели считались „предателями родины“ — так с большевистской прямотой заявил руководитель нашей группы режиссер Валерий Усков. Бегство с ужина не прошло незамеченным, „стук“ сработал, и у Бодрова потом были даже трудности с выездом за кордон».

И вот — перестройка, и все меняется. И у Бодрова больше нет проблем, и отели достойные, и Плахов — в жюри Венецианского фестиваля, и Габриэль Гарсия Маркес становится на колени перед Кирой Муратовой, и Роберт де Ниро возглавляет жюри Московского кинофестиваля...

На протяжении полувека, начиная с 1960-х, Тарковский — герой почти всех кинематографистов мира. Его «Рублева» Каннский фестиваль хотел заполучить настолько, что предпринял массу усилий через разных посредников, но тщетно: советская кинобюрократия отправила фильм «Ленин в Польше», и «Рублева» показывали вне конкурса. В 1973-м Канны хотели поставить в конкурс «Зеркало», но и тут не вышло, СССР послал на конкурс «Они сражались за Родину». Позже, когда все стало возможно, Тарковский получил несколько каннских наград, но не главную, четыре из них — призы ФИПРЕССИ, международной федерации кинокритиков, президентом которой в 2010-е годы был Плахов. Когда на том же Каннском фестивале Плахов хотел взял взять интервью у главной тогда звезды Ларса фон Триера, тот сперва отказался, поскольку у него болел зуб и ему надо было к врачу, но, узнав имя Плахова, согласился: «Каждый раз, слыша русский язык или видя русские буквы, думаю о Тарковском. Я не мог отказать человеку из России, к тому же Андрею. Так что благодарите Тарковского».

На протяжении всей книги Плахов выступает как последовательный неприятель вмешательства политики в жизнь кино, как и в частную жизнь. В отличие от почти всех, кто приветствует «политические решения» одних и возмущается другими. Для Плахова неприемлемы и советская/российская цензура, он не принимает и награждение на международных фестивалях фильмов за соответствие «повестке», а не за их художественных достоинства, и вообще он противник «повесток» и «культуры отмены».

При этом Плахов исследует, как время — те или иные перемены — влияет на кинематограф и на общую атмосферу. Он пишет в том числе о разочаровании XXI веком, который обещал быть золотым после фукуямовского «конца истории», но не стал. Разочаровывают автора не только времена, но и некоторые места. Так, он не полюбил Индию и после первого опыта никогда туда не ездил, и в Японии чувствовал себя некомфортно, хоть и был членом жюри фестиваля. К тому же с ним произошла дурацкая история: Сергей Соловьёв напутствовал его купить в Японии машину, дескать, это очень выгодно. Плахов и купил — за тысячу долларов (фестиваль хорошо платил), но в результате машина эта со всеми перегонами, когда по дороге с нее снимали детали, влетела ему в копеечку. По ходу дела ему и сны стали сниться с автоавариями, и он решил никогда не садиться за руль. Или вот — про изобиловавший роскошью кинофестиваль в Абу-Даби:

«Выходя из отеля, ты пробегаешь двадцать метров до ждущей тебя машины, и кажется, что на эти пять секунд тебя с головой засунули в духовку. А стоит нырнуть в автомобиль, как попадаешь в морозильную камеру».

Любимых мест у Андрея гораздо больше, правда и тут случаются перемены к худшему: «Теперь на нашем любимом Монмартре в палатках спали беженцы, а у входа в метро круглосуточно валялся пахнущий мочой бомж; другой, присев на корточки, испражнялся на глазах прохожих прямо на станции. Падала культура обслуживания в магазинах и кафе, бумажная салфетка становилась дефицитным предметом». Сильное впечатление произвел Китай: «Становится очень понятно, что будущее принадлежит Китаю с его ни с чем не сравнимой человеческой биомассой. Им не нужно никакое оружие, чтобы просто физически, телесно занять собой любую территорию, какую захотят. Они пройдут насквозь, даже вас не заметив». Плахов наблюдает и изменения отношения разных стран к России на протяжении десятилетий, но при любом раскладе, как он пишет, отмечают «бесшабашность и фатализм».

Конечно, в книге есть и про газету «Коммерсант», для которой Андрей пишет о кино уже лет тридцать, вспоминает и о нашем знакомстве и многолетней дружбе, участии в общих проектах и о тех романтических временах, перестроечно-постмодернистских, когда казалось, что сто цветов будут цвести, никогда не завянут и не будут заменены на «оловянных солдатиков», от которых требуется соответствовать той самой «повестке».

Плахов рассказывает истории и про свои отношения с разными кинематографистами, плохие сложились у него разве что с Никитой Михалковым. «На одной из пресс-конференций Михалков признался, что по ночам ему снится сиквел „Сибирского цирюльника“ (фильм я подверг резкой критике), но „сразу представляется образ Андрея Плахова“, и желание снимать режиссера покидает. <...> Его версия патриотизма меня никак не устраивала. Вероятно, из патриотических соображений он довел до полного убожества все структуры, которые возглавил, — и Союз кинематографистов, и Московский фестиваль. А как режиссер окончательно сошел с дистанции».

«Эпоха постмодерна» вспоминается Плаховым не только ностальгически, он упоминает и карикатурное лицо 90-х. Однажды после пресс-конференции они с Трентиньяном пришли в Дом кино, а «на входе стояла новая вахтерша, она не знала меня в лицо и стала требовать пропуск. Шепчу ей: побойтесь бога, со мной француз, знаменитый артист, играл в „Мужчине и женщине“. Но охранница преградила путь грудью: „Этот? Так я и поверила, ничуть не похож“». Все же прорвались, но в ресторане оказался банкет в честь какого-то «нового русского» с цыганами, стриптизершами и диким конферансом. Лучше бы не приходили. Впрочем, «Россия, конечно, шла „впереди планеты всей“, но и другие не слишком отставали. Эпоха постмодерна как никакая другая была богата на экстравагантные, часто анекдотические сюжеты».

Много лет Плахов был программным директором международного фестиваля «Зеркало», посвященного Тарковскому, который проходил в Плёсе и Иваново. Но несколько лет назад Плахов с ним расстался: «Российское молодое кино, интересно заявившее о себе в начале века, в какой-то момент начало сдавать позиции и отступать в провинциальную резервацию. Находить достойные российские фильмы для „Зеркала“ оказывалось непросто, и часто они не выдерживали художественной конкуренции на мировом уровне».

У Плахова много книг о кинорежиссерах. Казалось бы, почему для этой — личной, лирической — книги он выбрал путеводной звездой именно Тарковского, с которым даже не был знаком? Видимо, созвучным оказалось то, что «он не вписывался ни в какую догматическую систему ценностей». А фильм «Зеркало» послужил прообразом книги: как рассказать о себе и об искусстве кино одновременно.