В круговороте разрушений: что не так с реформами села в России?

Социолог Александр Никулин — о книге «Хождение по руинам»

Книга очерков публициста Михаила Румер-Зараева показывает, что в последние тридцать лет сельские реформы в России устроены как дурная бесконечность: каждый новый виток приносит новые разрушения. О механике этих процессов и возможных способах разорвать опостылевший сценарий рассказывает директор Центра аграрных исследований РАНХиГС Александр Никулин.

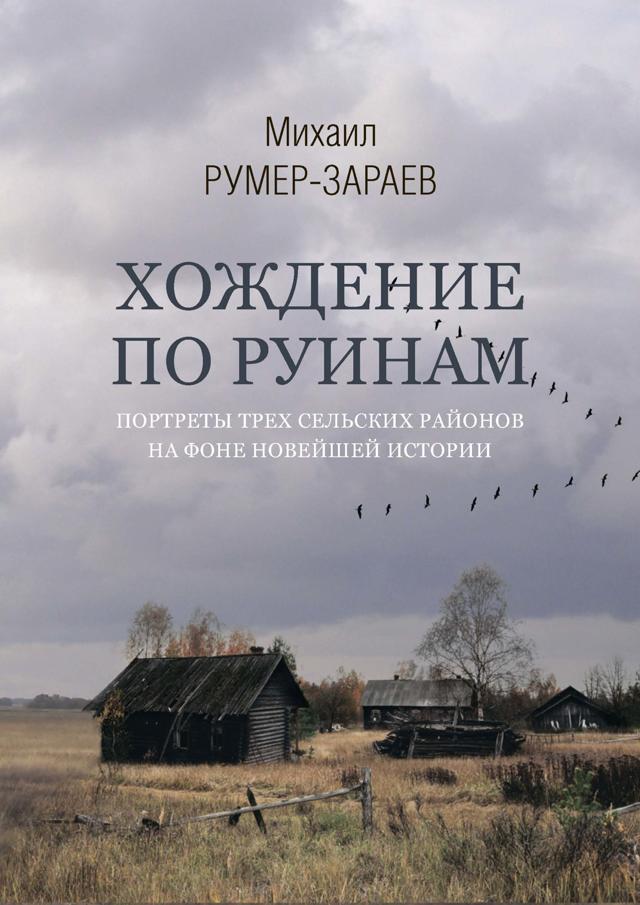

Михаил Румер-Зараев. Хождение по руинам: портреты трех сельских районов на фоне новейшей истории. М.; СПб.: Нестор-История, 2020. Содержание

Это последняя книга журналиста Михаила Румер-Зараева (1936—2020) — автора многочисленных публикаций о провинциальной России в таких известных с советских времен изданиях как «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Огонек», «Сельская жизнь».

Это последняя книга журналиста Михаила Румер-Зараева (1936—2020) — автора многочисленных публикаций о провинциальной России в таких известных с советских времен изданиях как «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Огонек», «Сельская жизнь».

В предисловии Румер-Зараев со скромной гордостью относит себя к цеху работников сельской публицистики, а начальником этого своеобразного цеха называет старшего коллегу — одного из ярких прорабов перестройки Юрия Черниченко, посвящая свою книгу его памяти. При этом автор сетует, что с развалом СССР традиция прозы и публицистики писателей-деревенщиков и журналистов-аграрников, которая пользовалась у советских читателей вниманием и авторитетом, как-то сама собой стала исчезать, уходить в прошлое. В постсоветской России, по мнению Румер-Зараева, функцию литераторов-деревенщиков отчасти взяли на себя сельские социологи, антропологи и географы, которые продолжают в своих полевых исследованиях описание и анализ повседневной жизни российского села.

Книга Румер-Зараева состоит из четырех глав-очерков, каждая из которых в свою очередь разделяется на короткие (от полстраницы до нескольких страниц) подглавки с собственными названиями. Первые три очерка посвящены трем сельским районам — Любимскому району Ярославской области, Шигонскому району Самарской области и Куньинскому району Псковской области. Четвертая глава обобщает экономические сюжеты предыдущих. Журналист с советских времен неоднократно бывал именно в этих районах, писал о них, да и в постсоветское время у него была возможность с периодичностью в несколько лет туда возвращаться. Публицистические наблюдения за локальными трансформациями сельской жизни искусно смонтированы в виде своеобразных репортажей-хроник от 1980-х до 2010-х.

В целом хроника получилась грустной и тревожной, в полном соответствии с названием. Да, сельских руин и их журналистских описаний на страницах встречается достаточно. При этом автор отнюдь не ностальгирующий мизантроп, готовый бесконечно ворчать, что раньше было лучше, теперь жизнь пришла в упадок, а дальше будет еще хуже. Нет, Румер-Зараеву безусловно присуща объективность: именно благодаря ей, он ярко и системно припоминает-описывает коренные пороки еще советской аграрной системы — с ее бесхозяйственностью, бюрократизмом, дефицитом. При этом он способен подметить парадоксальные особенности ностальгирующей памяти других людей, — на это в послесловии обращает внимание известный сельский географ Татьяна Нефедова.

Например, есть в книге подробное описание так называемой мясной электрички 1980-х. В позднесоветские времена электропоезда, курсирующие между Москвой и соседними областными центрами, получили прозвище «мясных», поскольку на них жители провинции совершали регулярные вояжи в столицу, чтобы запастись дефицитным продовольствием — прежде всего мясопродуктами. Прошло время и вот одна из ярославских сельских собеседниц Татьяны Нефедовой припоминает эти поездки с умилением. На вопрос, чего же в этих, в общем-то, унизительных путешествиях было хорошего, собеседница отвечает, что в них часто отправлялись семьями, дружескими компаниями, в дороге всегда было о чем наговориться, да и вообще таким образом удавалось регулярно побывать в столице нашей родины Москве. А вот сейчас продукты есть и в Ярославле, и в его сельских окрестностях, но зато исчезла-развалилась производственно-общественная коллективная жизнь — и от того одиноко и скучно вокруг.

Тем не менее именно в конце 1980-х, как свидетельствует Румер-Зараев, люди и в сельской местности захотели перемен. Автор описывает яркие критические материалы районных и областных газет, стихийные митинги, альтернативные выборы, жаркие дискуссии о реформировании колхозно-совхозной системы, планы становления и развития фермерских хозяйств. Но прошло несколько лет, и к середине 1990-х от созидательных начинаний Перестройки остались лишь руины. Тяжелейший экономический кризис — крах колхозной системы и экспансия в основном спекулятивного рынка — привел к спаду и закрытию местных производств и предприятий, разрушению ферм, забрасыванию полей, росту безработицы и сопутствующему алкоголизму. На вопрос сельскому собеседнику, что же вы так громко ругали свою жизнь в перестройку, а потом стали ее оплакивать, журналист получил простодушный ответ: «Мы не знали, что может быть еще хуже».

Впрочем, нет, автор отнюдь не анализирует постсоветскую действительность исключительно в беспросветных тонах. Он выискивает ростки новых форм жизни, прежде всего, связанных с развитием фермерства, а также различных проектов агробизнеса. В книге приведено достаточно примеров успешных хозяев, которые вопреки царящей вокруг депрессии создают и расширяют малые и большие предприятия. Другое дело, что примеров безуспешной хозяйственной деятельности в книге все же еще больше, но это вполне объективная картина экономики российского села.

Первый очерк, посвященный ярославской глубинке, Румер-Зараев завершает характерной историей, иллюстрирующей социально-экономическую поляризацию нечерноземных сельских просторов. Любимский район пустеет, ежегодно теряя «по две-две с половиной сотни человек населения, насчитывающего в 2018 году чуть больше десяти тысяч человек». Половина живет в райцентре, остальные рассеяны по 218 деревням: «Получается в среднем по два десятка жителей на деревню. Но это в среднем. На самом же деле немалая часть этих деревень числится только на бумаге».

За последние два десятилетия в отдельные предприятия района вкладывали значительные средства. Однако одними инвестициями спасти ситуацию в сельском хозяйстве невозможно. К каким результатам приходят даже самые амбициозные аграрно-экономические начинания, автор показывает на примере предприятий «Красный Октябрь» и «Агробизнес». У одного из них название социалистическое, у другого — капиталистическое, оба быстро росли и оба впечатляюще обанкротились. «Красный Октябрь», поставлявший молоко аж фирме «Данон», не смог выплатить кредит, взятый в 2012 году на строительство двух животноводческих комплексов. Другой «локомотив» района, ООО «Агробизнес», также погубили кредиты: доярки рыдали, глядя, как коллекторы уводят на убой стельных голландских коров. Румер-Зараев резюмирует историю так: «Временами казалось, что широковещательные проекты, о которых так охотно говорилось в прессе на стадии их замышления, все эти „локомотивы”, которые должны вывезти из прорыва сельскую экономику района, были зданиями, построенными на песке...»

Так на смену социалистическим сельским руинам приходят новейшие руины — уже капиталистические.

Озадаченный круговоротом разрушений в сельской России начала XXI века Румер-Зараев констатирует: «Две тенденции ощущаются — восстановительная и разрушительная — как два поезда, идущие по параллельным путям друг другу навстречу. Но разрушительная тенденция идет с куда большей скоростью...»

Второй румеровской очерк, посвященный Шигонскому району Самарской области, живописно передает бойкость хозяйственной жизни среднего Поволжья, которая контрастирует с тоскливой обстановкой Ярославского Верхневолжья. Но и здесь созерцателю сельских руин будет на чем остановить свой взгляд.

Воспитанный в традициях советской журналистики, Румер-Зараев уделяет особое вниманию политэкономическим фигурам. Его интересует, кто контролирует хозяйственные ресурсы, то есть местные властные и экономические элиты, их связь с областным, а порой и столичным руководством. В книге мы найдем десятки историй председателей колхозов, директоров совхозов, секретарей районов, районных чиновников разных должностей, фермеров из числа главных специалистов хозяйств. Автор повествует о непростых, часто конфликтных отношениях между ними. Бывший партийный журналист хорошо чувствует трансформации повседневного мира этих Гамлетов и Лиров советско-постсоветских уездов.

Неслучайно именно в своем самарском очерке Румер-Зараев погружается в историю места. Вспоминая, что здесь лежат земли, подаренные императрицей Екатериной своим фаворитам Орловым, автор отмечает: «Братья Орловы имели здесь трезвый экономический расчет. Они замахивались на одно из лучших в России имений, отдаваемых государями в зависимости от характера: кто — монастырю, кто — фавориту. Орловская вотчина включала в себя 36 сел, больше 25 тысяч крепостных и около 300 тысяч десятин (десятина — это примерно гектар) земли». Барский дом Орловых сохранился — опять же, «в руинированном состоянии». В главном здании расположился бывший сельхозтехникум, ныне колледж, в боковых флигелях поселились бездомные, чугунные ограды замусоренного парка растащены.

Тем временем, на другой стороне залива — Жигулевского моря, стоит другой памятник архитектуры — уже второй половины ХХ века. Это правительственный санаторий «Волжский утес», основанный по выбору и указанию знаменитого начальника четвертого управления Минздрава Евгения Чазова. Об этом заведении автор пишет: «На склоне горы среди густой лесной зелени вольно раскинулся многоэтажный белый дворец современных архитектурных очертаний. Просторные холлы, уставленные импортной мебелью. Нога тонула в пушистых коврах. Кожа, хрусталь. На всем — от люстры до дверной ручки — отпечаток богатства, довольства, утонченного вкуса, предупредительной заботы о людях». Санаторий этот уже рассекречен и принадлежит медицинскому центру управления делами президента России, хотя купить туда путевку может каждый, у кого есть деньги. Журналист посчитал, что трехнедельное пребывание в этом санатории обойдется во столько же, сколько стоит подержанный трактор, который приобрел местный знакомый фермер.

В рассказе об этом более южном и плодородном сельском районе Румер-Зараев уделяет особое внимание процессам ускоренной социально-экономической дифференциации населения. В главке «Виллы и вилы» он описывает квартал местных элит на окраине райцентра, состоящий из всякого рода белокирпичной и краснокирпичной особняковой псевдоготики. Неподалеку от него есть село Кушниково в сотню домов, бывшее отделение совхоза «Пионер», и там нет никакой работы. Обитатели села живут исключительно подворьем — лук и скот, их деревянные дома дряхлеют и разрушаются.

Хозяйственная примета района — агрессивно-спекулятивный передел земли и имущества, который шел особо интенсивно и к началу 2000-х, по оценке собеседника, бывшего чиновника, довел территорию «до ручки». Итогом борьбы всех против всех становится руинизация общественных благ.

Впрочем, как отмечает Румер-Зараев, входя в силу, новые собственники пытаются установить свой порядок и стабилизировать ситуацию. Например, рассуждая о замыслах одного бизнесмена, обосновавшегося на шигонских землях, Румер полемически рисует возможную динамику социальной стратификации: «Давайте представим себе, что планы этого ставропольского предпринимателя осуществились. <...> И, таким образом, выстраивается социальная пирамида. Нижний и самый многочисленный ее слой — оставшиеся за бортом сельхозпредприятия крестьяне, живущие за счет усадьбы. Затем идут те, кто работает — у себя в деревне или в близлежащем городе, — но все-таки работает и получает зарплату. Выше — слой деревенской элиты — фермеры, скупщики продукции подворья, учителя, всевозможные служащие. Еще выше — слой районной элиты. <...> Дальше идет уже областная элита — властители областного масштаба и предприниматели типа Симонова». Стратификация может выглядеть стабильно, но экономика «вносит поправки», особенно — на нижних этажах пирамиды. Работающие крестьяне нередко не получают зарплаты или получают ее натурой. Отсюда — эпидемия случайных приработков, бедность, «если не сказать — нищета», пьянство и люмпенизация.

Третий очерк возвращает нас в Нечерноземье, на периферию Псковщины в Куньинский район, который граничит с Тверской и Смоленской областями. Здесь автор поднимает тему Смоленского партийного архива. Во время войны этот архив был вывезен немцами, затем попал в Гарвард. Там он был тщательно изучен историком и демографом Сергеем Максудовым, который написал по этим материалам известную книгу «Неуслышанные голоса. Кулаки и партийцы» — о жестокостях партийной политики в отношении села в годы коллективизации. В Смоленском архиве есть и материалы о Кунье, ее селениях. По наблюдению Румер-Зараева, отголоски тех архивных историй по-прежнему слышны в местной жизни, где много пьянства, мало фермерства и почти нет работы. В некогда большом селе Усмыни, откуда во времена коллективизации буйные партийцы руководили плотно заселенным крестьянским районом, теперь малолюдно. Главным учреждением является дом престарелых.

Вот какие впечатления этот дом оставил у автора: «Но что же так оглушило меня? Безногий инвалид в кресле на колесах („Война?” — „Обморозился по пьянке”)? Нет, не это. Я видел другое: старух в байковых халатах, неподвижно, с остановившимся взглядом сидевших в палате, словно ушедших в себя, в свою прошедшую жизнь, стариков в пижамных куртках, столь же потерянно молчаливых. Это были внуки тех усмынских крестьян, чьи драмы запечатлел смоленский архив. Они доживали свой век в угрюмом отчуждении от мира, который сузился для них до размеров этого дома престарелых — главного учреждения Усмыни. Эта символическая картина словно завершала мои исторические штудии района, протянувшиеся на три четверти века».

Впрочем, ни один свой очерк Румер-Зараев не заканчивает однозначно безысходным выводом или сугубо пессимистической зарисовкой. Вот и в последней главке рассказа о Кунье — с оптимистическим названием «Десятые годы. Веселый молочник и его затеи» — на месте исчезнувших колхозов и на фоне вымирающих деревень возникают два крупных животноводческих предприятия, пускай и обслуживаемые «лишь в небольшой мере местными крестьянами».

Небольшая заключительная четвертая глава под названием «Призыв олигархов в сельское хозяйство» словно концентрирует выводы предыдущих очерков о влиянии агробизнеса на сельское хозяйство. Здесь Румер-Зараев рассуждает о сверхкрупном олигархическом бизнесе на примере «Стойленской нивы» (со штаб-квартирой в Белгородской области), а также других агрохолдингах.

Опираясь на более чем полувековой опыт сельского обозревателя, автор вспоминает, что планы вертикальной интеграции крупного аграрного производства внедрялись еще в 1970-е, когда шло укрупнение колхозов. Но и от них остались лишь руины... Не ждет ли громадные высокотехнологичные агрохолдинги повторение судьбы их социалистических агрособратий?

Чтобы сельское развитие было устойчивым, необходимо многоукладное гармоничное развитие как крупных, так и малых форм сельскохозяйственного производства, а также взаимовыгодное взаимодействие между ними — таков заключительный вывод книги Румер-Зараева. «Нет у России какого-то особого пути возрождения села. Рано или поздно она пойдет по той же дороге, что и другие развитые страны, по пути сочетания деятельности крупных компаний с мелкими производителями. Хорошо бы, однако, чтобы было это скорее рано, чем поздно».