«В день выборов сера пахнет, как пиво»: три поэтические новинки

Михаил Айзенберг, Виталий Пуханов и Чарльз Бернстин — в обзоре Льва Оборина

«Посмотри на муравьев» Михаила Айзенберга, сборник стихов Виталия Пуханова и один из основателей «языковой школы» Чарльз Бернстин в переводах Яна Пробштейна. Лев Оборин — о самых интересных, на его взгляд, новых поэтических книгах.

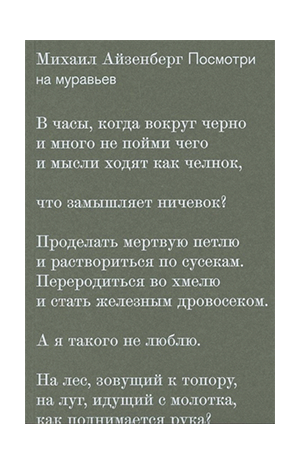

Михаил Айзенберг. Посмотри на муравьев. М.: Новое издательство, 2020

В этой книге — почти сто новых стихотворений Михаила Айзенберга, плод четырехлетней работы. Как и раньше, Айзенберг сочетает ясность формы с прихотливостью синтаксиса, сплавляет наблюдение со сложной рефлексией. Тем более сложной, что она совершается над вроде бы простыми вещами:

В этой книге — почти сто новых стихотворений Михаила Айзенберга, плод четырехлетней работы. Как и раньше, Айзенберг сочетает ясность формы с прихотливостью синтаксиса, сплавляет наблюдение со сложной рефлексией. Тем более сложной, что она совершается над вроде бы простыми вещами:

Пересыпано песком захолустье,

тем и дорого, что так безотрадно;

тем и памятно, что если отпустит,

то уже не принимает обратно.

Там живущее — родня светотени,

в изменениях своих недоступно,

потому и не бежит совпадений,

как единственной природы поступка.

Из всех айзенберговских сборников этот больше всего обнажает гнездовую природу его письма. Поэт собирает стихи вокруг комплекса образов, настойчиво требующих проработки. Например, за стихотворением о захолустье следуют два стихотворения о нищих переселенцах; одно из них, видимо, навеяно сном. В этом нерифмованном сне концы не сходятся с концами — рифма проявляется вместе с пробуждением, а остатки сна будто створаживаются, оставляя лишь немногое: «В полусонной памяти пологой / отраженья сложены гармошкой. / Говорят: иди своей дорогой, / мы к тебе случайно прикоснулись».

Слово «память» оказывается ключом ко всему стихотворному гнезду. В недавнем анализе Алексей Медведев уверенно говорит, что «пересыпанное песком захолустье» — пространство памяти. Ну а мотив памяти приводит к размышлениям о бренности («дальше не будет дольче») и о том, что необходимо сохранить. Во многом «Посмотри на муравьев», где то и дело возникает слово «старость», — книга о примирении с этой нерадостной экономикой эмоций и воспоминаний.

И откуда мысли взять под старость,

если мыслей сроду не бывало,

а теперь и вовсе не осталось.

Облачных развалин постояльцы,

гости недостроенных гостиниц

навсегда ушли и не простились.

Вот оно, готовое решенье, —

легкими подсказывал толчками

шум, идущий на опереженье.

На самом деле тревожная ностальгия по шуму — гулу будущих стихов, звуковому наитию — это ощущение, не зависящее от возраста. Это кризисное ощущение знакомо, вероятно, любому поэту, который органически не способен занять какую-то одну сторону — «легкости» или сложной рефлексии («Благодарите творца, что дал вам сердце высшее, способное такою мукой мучиться»). В этих сомнениях, ночных бдениях и оттачивается мастерство взгляда: «Есть в различеньях полуночника / прикосновения два-три, / как бабочки, вдоль позвоночника / порхающие изнутри».

Больше того, в мире, где приходится «как и прежде: жить под черной метой / или за невидимой стеной», можно возвращаться к старым, доведенным до блеска практикам ускользания и противостояния. Скорее всего, с этим связана нарастающая абстрактность, категориальность в стихах Айзенберга: «Есть особая правота / тех, кто сам неизвестно где, / оборвавшая провода / и живущая в темноте» или: «В левом полушарии встречное движение, / что-то задающее в виде допущения». Sapienti sat. Прежние отзывы и пароли, отзвуки пастернаковской и мандельштамовской вольности, работают в новых обстоятельствах; это, в конце концов, дает надежду. В стихотворении «Не распознать, как первый шум дождя…» отчетлив политический намек: «как поднялась восставшая вода / на Чистых, а потом на Патриарших»; возможно, поэт видит в отражениях «восставшей воды» собственных читателей — и это позволяет с надеждой произнести: «И наше небо, небо над Москвой / еще узнает, что оно в алмазах». Как всегда у Айзенберга, в книге «Посмотри на муравьев» много неба, много воздуха. И, как всегда, внутреннее чутье, сообщающееся с атмосферой, улавливает в ней символизм, легко переносимый на «ситуацию в целом», социальную или метафизическую:

Туча пó небу летит и волокнами

распускается по краям;

распахнувшимися вдруг светит окнами

между сходов кучевых, между ям.

И какие в ней пещеры косматые

прорываются на ходу.

А деревья стоят как засватанные,

не шелóхнутся, не чуют беду.

(Надо ли говорить о том, как тонко это стихотворение сделано, как утяжеление клаузул — концов строк — передает вспученность тучи? Ср. у Мандельштама: «А небо будущим беременно».)

Во многих стихах Айзенберга слышится приглушенное, но отчетливое социальное сообщение. «Спят на ветвях подземки черные мои братья, / каждый себя на время выключил из розетки. / Выспитесь, бога ради». В третьей части мы встречаем еще одно «гнездо» — кластер стихотворений-инвектив в адрес неназванных антигероев и антисубстанций эпохи: «мелкий служитель ада из нечиновных», «Какое новое ничто / идет по миру вроде плесени». Здесь чувствуется брезгливость по отношению к безликости — арендтовской «банальности зла», по сути не нуждающейся в олицетворении. Больше того, неназывание вновь возвращает нас к старым практикам: кухонным разговорам, где все понятно с полуслова.

Но извини, я тебя перебью:

где и когда мы успели свою

точку пройти невозврата?

Тревожной приметой времени — более чужого, чем то, прежнее, — оказывается возможность разлада в таком разговоре. В следующем стихотворении читаем: «Знаете, кажется временами, / что от серых доходит сера / и до стола, где идет беседа». Обратим внимание на замену сердечного «ты» пустым «вы». Это раздражение, имеющее политическую природу, прорывается и в последнем разделе книги: «Что же вы не пляшете, не поете / (а недавно пели и верещали)?». Но его все меньше. Итогом несостоявшейся коммуникации становится углубление интроспекции, обращение к тому, что не подведет и не предаст. Перед нами стихи, написанные за четыре года, расположенные в хронологическом порядке, — и волей-неволей они выстраиваются в сюжет мысли.

Все переводят на нужное расписание

медленный шум, стихающий с тихим звоном

медленный свет, не знающий угасания

и остающийся шелковым на зеленом.

Прячет себя, как виноград улиток,

медленный дождь, стекающий по бороздкам.

Время пройдет; свет переплавят в слиток,

и тишина уши залепит воском.

Любоваться непереплавленным светом, смотреть на муравьев. Sapienti sat.

Виталий Пуханов. К Алеше. М.; СПб.: Т8 Издательские Технологии; Пальмира, 2020

Одна из шести книг, одновременно вышедших в «Пальмире» (другие пять — сборники Александра Переверзина, Андрея Василевского, Владимира Губайловского, Любови Колесник и Алексея Александрова). Книги Пуханова выходят с большими паузами, и каждая новая означает перемену манеры. Начиная со «Школы Милосердия», опубликованной в 2014-м, пухановскую лирику отличает сочетание едкости с умением практически на ровном месте, основываясь на впитанном опыте обездоленности, сделать нечто — тут трудно обойтись без штампов — пронзительное и щемящее. Стихи Пуханова находят в скудных интерьерах, «на голой земле» точку опоры, благодаря которой можно перевернуть привычное понимание вещей. Это понимание, пожалуй, можно назвать обывательским — но для Пуханова обыватель не враг, а брат, представитель многое перенесшего на своей шкуре поколения.

Одна из шести книг, одновременно вышедших в «Пальмире» (другие пять — сборники Александра Переверзина, Андрея Василевского, Владимира Губайловского, Любови Колесник и Алексея Александрова). Книги Пуханова выходят с большими паузами, и каждая новая означает перемену манеры. Начиная со «Школы Милосердия», опубликованной в 2014-м, пухановскую лирику отличает сочетание едкости с умением практически на ровном месте, основываясь на впитанном опыте обездоленности, сделать нечто — тут трудно обойтись без штампов — пронзительное и щемящее. Стихи Пуханова находят в скудных интерьерах, «на голой земле» точку опоры, благодаря которой можно перевернуть привычное понимание вещей. Это понимание, пожалуй, можно назвать обывательским — но для Пуханова обыватель не враг, а брат, представитель многое перенесшего на своей шкуре поколения.

Недавнюю книгу прозы «Один мальчик» и сборник «К Алеше» роднит, помимо концептуальной приверженности одинаковым зачинам, явственное предпочтение едкости. Пуханов — ответственный секретарь нескольких литературных премий («литературный функционер» — сердито обзывает его одна из страниц в Википедии). «Ты помнишь, Алеша, как мы с тобой курировали молодежную литературную премию? / <…> Потом нам прилетало п…… отовсюду, нам с тобой, Алеша, прилетало, не экспертам». Быт и нравы литераторов он знает назубок; когда-нибудь «Одного мальчика» будут комментировать, как «Алмазный мой венец». Месседж книги «К Алеше» во многом тот же — с одним большим «но». Здесь отсутствует оппозиция «один мальчик» — «добрый волшебник». Здесь Пуханов — одной крови с риторическим «Алешей», представителем того же поколения, носителем того же опыта, фигурантом тех же поражений, знатоком тех же реалий и мемов («Потом он умер, не знаю, написал о нем Борис Кутенков в книге мертвых или нет» или «Ты помнишь, Алеша, что сделали с теми, кто не принял поэзию Аркадия Драгомощенко?»). Говоря «мы», Пуханов слегка по-горлумски обращается к самому себе. «Они же не знали, Алеша, что нас с тобой двое».

Ты помнишь, Алеша, мы сочинили стихотворение,

посвященное блокаде Ленинграда?

Стихотворение стало резонансным, и нас даже

собирались привлечь по 282 статье УК РФ.

Испорченные отношения литературы и жизни с этикой, магическое противостояние текстов и не вызывающего симпатий человеческого материала, сансарическая вовлеченность в этот круговорот — вот основная проблематика книги.

Недавно я снова увидел этих обрюзгших мерзких стариков, Алеша!

Они совсем не изменились с нашей убогой юности, я их узнал!

Только теперь это наши с тобой товарищи, Алеша, стройные

и пылкие когда-то, ищущие правды и справедливости юноши.

Природа не терпит пустоты, Алеша, теперь совписовская сволочь — они,

Бухающие на презентациях и фестивалях, не стыдящиеся

грязных бород и роженицыных животов.

Они лично знали тебя и меня, Новикова Дениса и Рыжего Бориса.

Не подходи к зеркалу, Алеша, там тебя ждёт совписовская сволочь.

Беги, Алеша, занавесь зеркала.

В ходе этого круговорота можно изжить ошибки молодости (еще один важный для книги мотив), перейти из категории «никто и звать никак» в категорию «популярные чуваки». Можно, напротив, с тоской и завистью смотреть, как «задроты из восемьдесят пятого — восемьдесят девятого годов» «стали полными профессорами престижных университетов с вековыми традициями», «пишут историю литературы, воскрешают несправедливо забытые имена кумиров своей юности». В сущности, все едино перед лицом универсальной интонации: меланхолически-ернической, все подвергающей сомнению и осмеянию. И уклоняющейся от критики — поскольку такому же осмеянию подвергается и ее носитель.

Можно назвать эту позицию циничной — даже, пусть это оксюморон, сентиментально-циничной. Можно — защитной реакцией на изначально несправедливые, располагающие к ресентименту условия. «…мы привыкли, нам даже понравилось унижаться, мы научились проигрывать / И способны проигрывать бесконечно, из поколения в поколение, / Оставаясь непобедимыми» — новая, довольно громоздкая итерация формулы «Но запомнит враг любой, / Что мы сделали с собой».

Мы тоже, Алеша, мечтали пересидеть ужас

и кошмар войны в старинном шкафу,

Но не сложилось, мы остались стоять в слезах и говне, где стояли.

Ничего не изменилось для нас и десятилетия спустя.

Была одна на всех дверца за нарисованным очагом,

Ключ от нее покоился на дне болота под охраной черепахи.

А в каждом, каждом, Алеша, английском доме

Был старинный шкаф с дверью в волшебную страну.

Антагонизм сказочных героев здесь изначально заряжен не в пользу «своей» стороны. Скорее он указывает на то, что корни разочарования лежат глубоко в детских воспоминаниях. С другой стороны, «Золотой ключик» — как и некоторые другие, гм, фэндомы, например «Игра престолов», — предоставляет Пуханову очень внятную символику. Второй, менее объемный, раздел книги называется «Алеше из страны дураков с любовью». Это цикл стихов, выстроенный вокруг образа из сказки Алексея Толстого. «Страна дураков существует, чтобы человек понял однажды, что он дурак. / <…> Как происходит подобное чудесное озарение? / Страна дураков отторгает умных людей. / Испытывает умный человек постоянный зуд, все его раздражает!» Занятно, что во втором разделе, при всей ироничности, не ощущается желчи: перед нами современная «Похвала глупости», и страна дураков оказывается благодатной землей обетованной. Чтобы добраться до нее, нужно пройти через метафорическую войну. «Пусть другие дебилы встают под знамена жабы и гадюки, / А мы больше не воюем с тобой, Алеша, это не наша война».

Так что не случайно, что трагииронист Пуханов выбирает в качестве точки опоры именно то стертое хрестоматиями стихотворение, где Константин Симонов обращается к Алексею Суркову. Обоих можно было назвать «литературными функционерами» — но оба были и участниками войны, и этот опыт служил им ориентиром и оправданием. А еще они были совершенно разными людьми — разность эта стирается на дистанции многих десятилетий. И тем не менее важно, что на всякое «Ты помнишь?» предполагается утвердительный ответ.

Чарльз Бернстин. Испытание знака. М.: Русский Гулливер, 2020. Перевод с английского Яна Пробштейна

Такого большого собрания переводов из современного американского поэта у нас не выходило очень давно — и уж точно никогда такого внимания не удостаивались поэты «языковой школы», хотя в России давно известны и Бернстин, и Рон Силлиман, и Лин Хеджинян, и такие их предшественники, как Джон Эшбери и Роберт Крили. О language poetry у нас чаще всего вспоминают в связи с Аркадием Драгомощенко, который дружил с этим кругом авторов и переводил их. Воспринятые Драгомощенко идеи language school так или иначе повлияли на нынешнее молодое поколение русских поэтов (впрочем, уже не самое молодое) — поэтому «Испытание знака» могло бы пригодиться тем, кто хочет разобраться в истоках этой традиции. Тем более что традиция не прервалась — Бернстин продолжает писать; тем более что в отрыве от актуального критического обсуждения зарубежные поэтические теории неизбежно подвержены некоторой редукции.

Такого большого собрания переводов из современного американского поэта у нас не выходило очень давно — и уж точно никогда такого внимания не удостаивались поэты «языковой школы», хотя в России давно известны и Бернстин, и Рон Силлиман, и Лин Хеджинян, и такие их предшественники, как Джон Эшбери и Роберт Крили. О language poetry у нас чаще всего вспоминают в связи с Аркадием Драгомощенко, который дружил с этим кругом авторов и переводил их. Воспринятые Драгомощенко идеи language school так или иначе повлияли на нынешнее молодое поколение русских поэтов (впрочем, уже не самое молодое) — поэтому «Испытание знака» могло бы пригодиться тем, кто хочет разобраться в истоках этой традиции. Тем более что традиция не прервалась — Бернстин продолжает писать; тем более что в отрыве от актуального критического обсуждения зарубежные поэтические теории неизбежно подвержены некоторой редукции.

Здесь помогает обстоятельное предисловие переводчика Яна Пробштейна. Он проводит экскурс по методу Бернстина, заодно объясняя, чем его подход отличается от «проективного стиха» Чарльза Олсона и объективизма Луиса Зукофски. Именно с этими поэтами и теоретиками Бернстин полемизирует в первую очередь, при том что опирается на те же основания (Паунд, Каммингс, У. К. Уильямс). Если огрублять, основная теоретическая идея Бернстина в том, что смысл зависит от контекста, а контекст — от восприятия; читатель волен выводить свой смысл из стихотворения, поэтом он не предзадан и не может быть предзадан. Отчасти поэтому даже во вполне внятных стихах Бернстина есть сюрреалистический привкус (Пробштейн, впрочем, пишет, что бóльшим сюрреалистом был Эшбери — в силу приверженности к более плавному масштабному синтаксису). Согласно Бернстину, поэзия «не дает никаких обещаний, не создает никакой реальности за пределами стихотворения»; он сравнивает ее с лепетом «лепетом младенца… плачущего от непонимания своей связи с культурой». По Витгенштейну, которому Бернстин многим обязан, наше понимание мира зависит от структуры языка — оно в этой структуре заложено. Расширяя возможности языка, пусть сколь угодно алеаторически, поэт расширяет и возможность миропознания. Предполагается, что он должен вслушиваться в этот «лепет младенца», с удивлением обнаруживая в нем связи с окружающим миром. То же должен делать и читатель, подходящий к стихам «с другой стороны». В самом радикальном случае чтение — это не просто сотворчество-интерпретация, но действительно совместное письмо: в свое время Бернстин предлагал читателю поучаствовать в «чтесьме» (wreading), «переводя» стихи «с английского на английский», перелагая их «на собственный идиолект», заменяя иноязычные слова на похоже звучащие английские, меняя шрифты, прогоняя тексты через Google Translate и так далее.

Ясно, что перевод такой поэзии — вдвойне сложная задача: переводчик оказывается в этой структуре если не третьим лишним, то дополнительным элементом, который должен как-то встроиться в авторско-читательское взаимодействие. Поскольку это взаимодействие уже хаотично, он не должен его чересчур упорядочить. Серьезная проблема «Испытания знака» — в том, что в сборнике отсутствуют параллельные оригинальные тексты, с которыми можно было бы сравнить переводы Пробштейна. Фрагменты оригиналов есть в пробштейновском предисловии — и вот мы читаем у автора, например, «The prolonged hippopotami of the matter / swivel for their breakfast», а у переводчика — «Продолговатые гиппопотамы материи, / сверченной для них на завтрак». Видно, что глагол тут перепутан с причастием: у Бернстина нет никакой «сверченной материи», у него гиппопотамы материи (почти что соловьевские «гиены подозренья») вертятся, чтобы получить завтрак. Пробштейн, вообще говоря, человек скрупулезный и на редкость работоспособный, переводящий своих любимых авторов целыми корпусами по многу лет. Хочется надеяться, что перед нами случайная ошибка, но все же параллельный текст пришелся бы кстати. С другой стороны, плюс издания — примечания Пробштейна, не только раскрывающие реалии и цитаты, но и поясняющие некоторые переводческие решения.

Так или иначе, нужно иметь дело с тем, что есть. Корпус стихов Бернстина, даже опосредованный переводом, производит впечатление многообразия — и это многообразие поэт понимает как задачу. Миниатюры, вплоть до моностихов, соседствуют у него с невероятно, барочно многословными текстами. От программного сюрреализма («Я вовсе не желаю рая — / мне б вымокнуть в потоке слов / тропически-словородящем») Бернстин все же движется к более систематической поэтологии. Вот, например, начало текста «Насколько пуст твой пудинг» (в оригинале, кстати, «мой», а не «твой»). Стихотворение, посвященное Джорджу Лакоффу, соавтору знаменитой книги «Метафоры, которыми мы живем», вроде бы декларирует спонтанность, не-запрограммированность, настаивает на спасительной роли дискретности. Но декларация эта сама по себе не спонтанна, а похожа на разработанную теорию.

Тщеславный поэт считает, что весь мир — его стихотворение.

Словно ты мог и не смог, сделал бы или не сделал бы, был и не был; точно день кончился, а новый выскочил из воображения, свободен от теней, брошен к концу страданий, за ворота печали; но не смог и не сможет, не захотел бы и не захочет; словно все обещания просто были выдумкой, а выдумка — вуаль под покровом, словно новости не узнали, и невежество превратилось в непрерывный, ужасающий дождь.

Все знаки твердят, что прохода нет, но все равно должен быть выход.

Иногда нужно стряхнуть с себя самые изощренные способы самовыражения (или маскировки), чтобы понять, где находишься.

Слог перевода — нарочито калькирующий; возможно, Пробштейн следует бернстиновскому манифесту «Смысл и искусственность»: «Искусственность стихотворения может выпячиваться / в большей или меньшей степени, но всегда / остается необходимой частью „поэтического“ / прочтения текста». Как бы то ни было, конфликт между непрерывностью и дискретностью — пожалуй, основной у Бернстина. Графически это выражено не только в чередовании текстов монолитных и разбитых на строфы/строфоиды, но и в использовании амперсанда («Дайте мне воду & я научусь / плавать. Дай мне голод & я / Научусь голодать. Дайте мне пищу / & я научусь выживать»), как бы деавтоматизирующего простое «и». Автор недоброжелательной рецензии на одну из книг Бернстина Джейсон Гуриэл иронизирует: «Если уж надо пользоваться истертыми приемами вроде рифмы или аллитерации, злоупотребляйте ими. Если уж надо писать о красоте, напихайте в стихи амперсандов» (рецензент при этом не замечает, что Бернстин, «пишущий о красоте», пародирует классическое стихотворение Байрона). Меж тем ирония и сарказм самого Бернстина действительно часто связаны с формальными приемами, звуковыми повторами. Далекий от представления о том, что место рифмы — в юмористическом гетто, поэт обращается к ней скорее как к мнемонической точке опоры. Можно уподобить это «точкам сохранения» в компьютерной игре.

На рубеже веков поэзия Бернстина заметно политизируется. Например, стихотворение «Дорогой г-н Фанелли» построено как череда обращений к официальному лицу, которое отвечает за станцию нью-йоркского метро: Бернстин пытается вложить смысл в чистую формальность, и обращения становятся все более невротичными. После 11 сентября 2001 года политического в стихах Бернстина все больше; программный текст здесь — «Репортаж с Либерти-стрит», сочетающий «новороманную» наблюдательность с прокламациями такого рода: «Либерти-стрит —оккупированная зона. Мы оккупировали самих себя» (поясним, что Либерти-стрит — улица на Манхэттене в непосредственной близости от Всемирного торгового центра). Стоит вглядеться в заявление того же времени: «Искусство создается не из сути, а из шелухи. Опасность не отменишь декларацией о независимости от причинных связей. Но подобная декларация может изменить то, как такая опасность вписывается в повседневную жизнь». Иными словами, на новую американскую реальность можно продуктивно смотреть с помощью абсурдизации — и здесь Бернстину помогают приемы сериального письма. Многие его тексты 2000-х — каталоги, нагромождения терминологии, повторения ad absurdum: «Варвар с берете с береттой / Ливанец в лимузине / Еврей поливает петунии / Югослав на повешении / Мальчик-суннит на самокате / Флоридец лезет в фонтан». Устная импровизация «Поговори со мной» (своего рода минус-ограничение, накладываемое на себя) с неизбежностью сворачивает на недавние бомбардировки Югославии. Стихи о выборах собирают, как в линзе, дурные знаки и приметы.

В день выборов сера пахнет, как пиво.

В день выборов министр дрожит от страха.

В день выборов поляк и еврей пляшут фокстрот.

В день выборов туфли малы, пистолет дает осечку,

голодный официант шатается, пока не обретет опору в фактах.

Сравним это с более прямолинейным манифестом «Бастуй», написанным в 2010-е:

Бастуй, ибо небо сереет перед тем, как почернеть.

Бастуй, потому что твой отец слишком много лгал тебе в детстве.

Бастуй, потому что прибой встает на дыбы.

<…>

Бастуй, потому что тебя томит голод по чему-то другому.

Бастуй, потому что ты не можешь забыть это и не спустишь это с рук.

Бастуй, потому что твое достоинство значит больше, чем их лицемерие.

Бастуй, потому что руки даны для созидания,

не для выжимания последних соков из отчаявшегося человека.

Каждая строка тут — готовый лозунг. Лозунгов и слоганов в поздних стихах Бернстина вообще много, но в этом стихотворении они — не клочки мировой разноголосицы, где устанавливать связи предоставлено терпеливому читателю, а вполне четкая последовательность.

Вместе с тем, работая с «действенным» словом, Бернстин часто осознает известную тщетность этого занятия: «Узников тюрьмы Абу Грэйб подвергают пыткам. — Посмотрим правде в глаза: в жизни много дерьма». Отсюда метапоэтическая рефлексия, желание писать стихи о стихах («Только из разговоров стихотворение не получится», «Это абсолютно / понятное / стихотворение. В этом / стихотворении нет / ничего, что / могло бы в каком / бы то ни было смысле / быть трудным / для понимания»). В противовес оденовскому «Poetry makes nothing happen» Бернстин указывает, что «поэзия показывает чернилам путь из пузырька».

В целом бернстиновскую стратегию можно уподобить плаванию — регулярным рейсам, попеременному выходу в открытое море политического и возвращению в поэтологическую гавань, в пространство калейдоскопа цитат и отсылок, одновременного спора с большой американской традицией и оммажа ей. Проходя над разными глубинами, судно тем не менее движется по водам одного водоема. Можно было бы продолжить это сравнение, но если Бернстин чему-то учит, — это тому, что метафоре нельзя доверять слишком долго.