Упражнения в смерти

Рецензия на книгу Ирины Паперно о нехудожественной прозе Льва Толстого

Новая книга Ирины Паперно во многом уникальна — это одно из самых необычных прочтений толстовской эго-истории со времен «Дневников Льва Толстого» Владимира Бибихина. Их роднит не только сюжет, но и сближение философии и филологии. Владимир Бибихин прочитывал дневники писателя как философ, Ирина Паперно — как филолог, но при этом оба имели в виду исключительное смысловое богатство личных текстов Толстого, выламывающихся из традиционных жанровых рамок.

Новая книга Ирины Паперно во многом уникальна — это одно из самых необычных прочтений толстовской эго-истории со времен «Дневников Льва Толстого» Владимира Бибихина. Их роднит не только сюжет, но и сближение философии и филологии. Владимир Бибихин прочитывал дневники писателя как философ, Ирина Паперно — как филолог, но при этом оба имели в виду исключительное смысловое богатство личных текстов Толстого, выламывающихся из традиционных жанровых рамок.

Пожалуй, исследовательский метод Ирины Паперно можно назвать герменевтикой: автор явно чувствует недостаточность собственно филологического подхода при работе с дневниками и письмами Толстого. Примером такой работы служит прочтение «Исповеди» Аврелия Августина (ключевого автора для Толстого) через оптику герменевтики Поля Рикера. Да и вопрошание, вынесенное в название, больше философское, чем филологическое. При этом в оригинале, по-английски, книга называется по-другому: «Тоlstoy struggles to narrate the self». К сожалению, в переводе потерялись важные оттенки смыслов — от «борьбы» до «рассказывания себя», к тому же исчезли важные — художественные — источники, с которыми также работает автор.

Кажется, Ирина Паперно верно нащупывает ключевую сложность толстовских писаний о себе: лирический герой в них уступает место, возможно, самому амбициозному автобиографическому проекту — пересозданию себя через свое письмо: «рассмотреть дневники и „Историю” как отдельный и самоценный проект — попытку писать не литературу, а книгу жизни, создать такую словесную репрезентацию своей внешней (событийной) и внутренней жизни, которая была бы адекватной процессу протекания времени и психическому процессу. Для молодого Толстого эта задача имела явную нравственную и метафизическую ценность». Эти духовные упражнения составляют неотъемлемую часть эго-текстов Толстого: «В свою очередь, Толстой использовал свой дневник для таких духовных упражнений — практической философии жизни и смерти. Именно поэтому (как и другие авторы, практиковавшие духовные упражнения) он повторяет себя — снова и снова. Толстой в дневниках день за днем в письменном виде упражнялся в смерти». Ранний Толстой строит в своих дневниках планы на завтра, а поздний не уверен, доживет ли до следующего дня, но оба причудливым образом (за счет перестановки дат) словно извлекают себя из потока событий: «С одной стороны, формула „если буду жив” ставит под сомнение, что наступит завтра; с другой — эта фраза, стоящая под датой следующего дня, делает завтра реальностью, а сегодняшний день оказывается днем вчерашним». В конце концов происходит своего рода возвращение, ведь «если буду жив» Толстого-старика подразумевает надежду на обещающий изменения завтрашний день, столь важный для молодого Толстого.

Цель дневников — сначала полное описание, а потом и пересоздание себя — утверждает избранное родство Толстого с идеалами эпохи Просвещения и объясняет его веру в мощь художественного слова (хотя и не оставшуюся неизменной). Но чтобы опираться на любую традицию, надо отстоять от нее во времени и пространстве, и утопия воссоздания жизни в тексте Толстым принадлежит уже эпохе реализма (и даже больше — предвосхищает модернизм): «От последовательного повествования — от „истории” (как своей души, так и своей жизни) — Толстой был вынужден отказаться». Перефразируя Ролана Барта, Толстой не умирает, пока пишет: «Как попытка сплошной текстуализации жизни этот проект был обречен на неудачу, но сама попытка оказалась плодотворной даже на ранних стадиях». Это тоже имеет отношение ко времени — сам акт письма точно приостанавливает его течение, позволяет сделать слепок со своего состояния, и Ирина Паперно как бы фиксирует разрыв в темпоральности: «его цель — и упорядочить свою рассеянную жизнь, и закрепить на письме ускользающую сущность ежедневного опыта».

Интересно, что начинается это письмо совсем в другом смысле — дневники Толстого пятидесятых свидетельствуют о напряженном, почти мучительном поиске формы и приводят его к художественному творчеству: «Борис Эйхенбаум и Виктор Шкловский, влияние которых на наши представления о Толстом ощутимо по сей день, писали о дневниках молодого Толстого и его «Истории вчерашнего дня» как о лабораториях, где вырабатывались метод и приемы его будущих литературных произведений. По словам Эйхенбаума, дневник молодого Толстого — это «сборник литературных упражнений и литературного сырья».

Интересно, что начинается это письмо совсем в другом смысле — дневники Толстого пятидесятых свидетельствуют о напряженном, почти мучительном поиске формы и приводят его к художественному творчеству: «Борис Эйхенбаум и Виктор Шкловский, влияние которых на наши представления о Толстом ощутимо по сей день, писали о дневниках молодого Толстого и его «Истории вчерашнего дня» как о лабораториях, где вырабатывались метод и приемы его будущих литературных произведений. По словам Эйхенбаума, дневник молодого Толстого — это «сборник литературных упражнений и литературного сырья».

Удивительным образом даже на уровне дневников Толстой становится великим экспериментатором, как бы предчувствуя свои открытия в области художественного слова. И первое из них, отмечаемое Ириной Паперно, — синхрония сознания и текстопорождения, превращение человека в «пишущую инстанцию», предсказывающая возникновение и автоматического письма, и потока сознания. Только в таком совпадении может быть обретена утраченная авторская целостность, но чуда не случается: «Настоящее отсутствует даже в такой записи, которая почти одновременна ощущению». Сила текста такова, что он становится как бы поверкой поведения человека — начиная от «Журнала вчерашнего дня» и кончая «Исповедью» («это поток сознания в присутствии наблюдателя»). Правда, для Толстого верно и обратное: читая его жизнеописание, «люди скажут: вот человек, которого многие высоко ставят, а он вон какой был негодяй, так уж нам-то, простым людям, и Бог велел».

Через свои отношения со временем писатель узнает историю как уходящую к неведомому началу цепь событий, требующих взаимного объяснения: именно так писалась «Война и мир». Прежде чем приступить к делу, Толстой почувствовал необходимость прервать ход повествования: «невольно от настоящего перешел к 1825 году» (то есть к восстанию декабристов). Затем, чтобы понять своего героя в 1825 году, он обратился к сформировавшим его событиям Отечественной войны 1812 года: «я другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 года». «Но и в третий раз я оставил начатое» — с тем, чтобы наконец остановиться на 1805 годе (начало наполеоновской эпохи в России). Кажется, нить памяти, уводящая все дальше (и глубже) в прошлое, показывает, почему для Толстого воспоминания могли выходить за рамки человеческой жизни, причем в обе стороны — как до пробуждения сознания, так и после его затухания. Вера Толстого в существование воспоминаний после (и до) смерти поистине удивительна и восходит к «учению Платона о душе и о познании как припоминании. Но для Толстого также важно, что его мысль укоренена в каждодневном опыте, будь то сновидение или купание и езда на лошади». С «присвоенных» воспоминаний начинается история.

Ирина Паперно справедливо отмечает, что запись воспоминаний не приносит желаемого (терапевтического?) эффекта: «Воспоминание стало для Толстого моральным актом», а память — бременем, так что он восклицает: «Какое счастье, что воспоминание исчезает со смертью», — хотя первые произведения, принесшие ему известность, были основаны на воспоминаниях. Это объясняет крайне сложное отношение Толстого к письму и к своему творчеству, где «литературно» становится синонимом «плохо», но литературные приемы остаются в арсенале писателя, чтобы достигать желаемой цели.

В конце концов, кризис нарративности случается именно в художественной историографии Толстого, когда он обнаруживает, что форма не может адекватно отразить содержание: «Размышляя о том, как изображаются исторические события, он утверждал (в заметке „Несколько слов по поводу книги «Война и мир»”), что ложь наличествует в любом словесном изложении. Так, он писал о „необходимости лжи, вытекающей из потребности в нескольких словах описывать действия тысячей людей, раскинутых на нескольких верстах”. Тот, кто хочет узнать, „как было дело”, обменивает своe собственнoe „бесконечно разнообразнoe” и „неясное впечатлениe” на „лживое, но ясное <…> представление”. Одни превращают „бесконечно разнообразные” впечатления в стройное линейное изложение; другие же задним числом подыскивают объяснения событиям…».

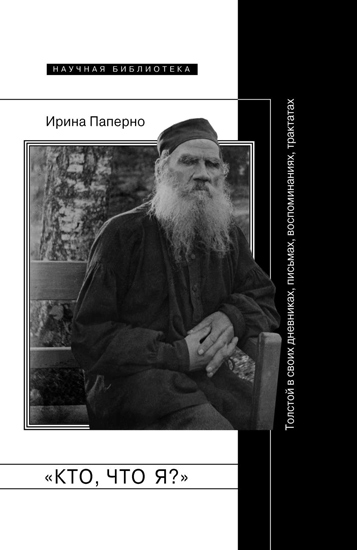

Валентин Булгаков и Лев Толстой, 1910 год

Валентин Булгаков и Лев Толстой, 1910 год

Возможно, здесь лежит исток тех двух направлений, в которых Толстой искал художественную истину: что и как говорят произведения. К примеру, очевидно, что литература эпохи Просвещения, близкая Толстому по духу, была безмерно далека от него в плане выражения: он «чувствовал все возрастающее недоверие к таким повествовательным структурам — прежде всего потому, что они предполагали конечность. В своих автобиографических опытах он старался отойти от линейности исторического повествования» — «Исповедь» Толстого ближе по жанру к тексту Августина, чем Жан-Жака Руссо, «Исповедь» Толстого вроде бы совпадает по жанру с текстом Августина — она философична и является скорее «исповеданием», чем «исповедью», — но при этом, как пишет Ирина Паперно, лишена исповедальных подробностей. Кажется, обобщение — одна из ключевых стратегий мышления Толстого, пришедшая на смену бесконечному макро- и микрокосму «Войны и мира». Свои личные впечатления Толстой пытается обобщить с помощью художественных или научных средств, но встречает непреодолимые препятствия.

Дневник, казалось бы, самое личное пространство — особенно для писателя, — в случае Толстого становится еще одним отражением его сознания, наряду с «большими» (Пьер Безухов и Константин Левин) и «малыми» (различные Нехлюдовы в повестях и рассказах) зеркалами, так что иногда кажется, что Толстой, выступая в роли рассказчика «своей жизни», только меняет грамматическое лицо. Метафора зеркал не случайна — пожилой Толстой писал о бесконечном взаимном отражении сознания: «Помню, меня удивляло то, что я мог, сознавая себя, сознавать сознающего себя, и опять спрашивая, сознавал, что я сознаю себя сознающим сознающего себя. И потом: сознаю себя, сознающего себя, сознающего себя и т. д. до бесконечности».

Вопрос, который ставит Ирина Паперно, — о равноценности этих отражений. Даже в эго-текстах мы, возможно, так и не найдем какого-то «настоящего» Толстого. «Мне же представляется, что, запертый на необитаемом острове с бутылью чернил и стопками бумаги, Толстой, не отвлекаясь на романы, писал бы дневник», — это идеальная форма выражения, которая может быть наполнена любым содержанием: его поискам и посвятил Толстой свои эго-нарративы. Не случайно Толстой не вел дневников, когда работал на «Войной и миром» и «Анной Карениной»: его альтер эго выражались в образах Безухова и Левина и не требовали еще одного текстуального пространства для своего присутствия.

«…День ото дня Толстой работал над парадоксальной задачей описать „я”, которое лежит за пределами времени и повествования», — здесь «я» оказывается за пределами повествования, где, как думал Толстой после религиозного обращения, и происходит слияние с Богом. Неудовлетворенность современным христианством приводит к тому, что Толстой ищет новые знания о том, что будет с человеком после смерти, — христианская вера сменяется мучительной тревогой. Но растворение личности человека в Боге как раз снимает временное и пространственное измерение. Отмечу в этом смысле единственное в своем роде свидетельство веры: Толстой был так глубоко убежден, что его воспоминания могут распространяться и по ту сторону смерти (как и предшествовать рождению), что ему приходилось доказывать себе с отчаянной надеждой, что они все-таки исчезнут вместе с сознанием во время умирания. «В другой раз он заметил в дневнике, что „уже не в силах писать”. И тут же добавил: „И мне грустно, точно, как будто я и умирая, буду писать и после смерти тоже“ (22 декабря 1893). Эти поразительные слова свидетельствуют о том, что Толстой не мог себе представить состояния, в котором он бы перестал писать». На смертном одре, в доме начальника станции Астапово, Толстой будет просить прочитать ему только что им продиктованное: он «надеялся наконец оставить писательское поприще — он готовился прекратить писать книгу своей жизни (или читать уже напечатанный вариант) и на мгновение увидеть свет, падающий на то, что не подлежит репрезентации».

«…День ото дня Толстой работал над парадоксальной задачей описать „я”, которое лежит за пределами времени и повествования», — здесь «я» оказывается за пределами повествования, где, как думал Толстой после религиозного обращения, и происходит слияние с Богом. Неудовлетворенность современным христианством приводит к тому, что Толстой ищет новые знания о том, что будет с человеком после смерти, — христианская вера сменяется мучительной тревогой. Но растворение личности человека в Боге как раз снимает временное и пространственное измерение. Отмечу в этом смысле единственное в своем роде свидетельство веры: Толстой был так глубоко убежден, что его воспоминания могут распространяться и по ту сторону смерти (как и предшествовать рождению), что ему приходилось доказывать себе с отчаянной надеждой, что они все-таки исчезнут вместе с сознанием во время умирания. «В другой раз он заметил в дневнике, что „уже не в силах писать”. И тут же добавил: „И мне грустно, точно, как будто я и умирая, буду писать и после смерти тоже“ (22 декабря 1893). Эти поразительные слова свидетельствуют о том, что Толстой не мог себе представить состояния, в котором он бы перестал писать». На смертном одре, в доме начальника станции Астапово, Толстой будет просить прочитать ему только что им продиктованное: он «надеялся наконец оставить писательское поприще — он готовился прекратить писать книгу своей жизни (или читать уже напечатанный вариант) и на мгновение увидеть свет, падающий на то, что не подлежит репрезентации».

Эти размышления о памяти, лежащей по ту сторону форм чувственности — времени и пространства, — о сверх(со)знании, господствующем над сознанием, также находят свое отражение в методологической позиции Толстого-писателя. Как автор-демиург он может описывать не только сознание своих героев, но и бессознательные процессы их психики, зная их лучше, чем они сами. Самосознание оказывается недостаточным, и в этом положении Толстой примеряет на себя роль Бога по отношению к своим героям. Об этом есть запись в дневнике: «Что это значит? То, что я хочу сознание Льва Толстого заменить сознанием всего человечества, даже всего живого», — только воплощено оно может быть в художественном творчестве.

Кроме того, Толстой в буквальном смысле предсказывает будущее своих героев — таковы финалы «Смерти Ивана Ильича» («Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. „Кончена смерть, — сказал он себе. — Ее нет больше”. Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер», — здесь происходит знаковый разрыв во времени: «смерть кончена» перед самой смертью) и «Хозяина и работника» («Лучше или хуже ему там, где он, после этой настоящей смерти, проснулся? разочаровался ли он или нашел там то самое, что ожидал? — мы все скоро узнаем»). «Отмена» смерти «изнутри», «из-под руки пишущего», находит свое выражение и в трактате «О жизни»: «Когда он кончил статью, он решил, что смерти нет», — записала в дневнике 4 августа 1887 года Софья Андреевна. Будучи гениальным писателем, Толстой делает свои открытия сначала в форме (фрагментарность сознания в «Истории вчерашнего дня»), и лишь потом в содержании. Только художественное творчество позволяло преодолеть мучивший Толстого разрыв между нарративностью и темпоральностью. Сверх(со)знание было обретено в «Круге чтения»: «В самом деле, посредством альманаха для ежедневного чтения Толстому удалось не только довести книгу своей жизни до конца, но и утвердить в последний день, что времени больше не будет и что здесь кончаются возможности репрезентации». Отмечу, что сама идея «круга чтения», возможно, была взята Толстым из круглогодичного чтения Евангелия.

Собственно, проблема времени оказывается ключевой для Толстого: на склоне лет он «воспользуется своими наблюдениями в борьбе с метафизикой конечности», подразумевающей своего рода «исчезновение» времени. Фиксация настоящего момента также оказывается необходимой, чтобы знать «кто, что я?», и даже «язык повествования отличает «я» до обращения («тогда») от «я» после обращения («теперь»). Параллель к этому есть и в художественном тексте: предсмертный внутренний монолог Анны Карениной, предсказавший появления потока сознания, весь посвящен фиксации деталей, за счет которых, кажется, можно остановить время в поездке на вокзал. О связи исторического прошлого и прошедшего времени у Толстого говорить излишне. Но и «повествование о жизни — „родился”, „поехал”, „начал писать”, „поступил на службу”, „женился” — заканчивается в безвременном настоящем».

Складывается впечатление, что даже для такого великого рассказчика, как Толстой, было проблемой совместить темпоральность и нарративность: во второй он словно искал спасения от первой: «вспомнить» надо о том, что истинная жизнь — вне времени, а значит, и вне памяти. Упорядочивание воспоминаний также оказывается практически невозможным — даже для Толстого. Преодоление пространства и времени осуществимо все-таки не сознанием, но какой-то частью человека, которую Толстой обозначает как другое «я»: «Явно, что я есть что-то внепространственное… вневременное…». Отмечу еще раз: дневники не дают опыта такого перехода, он отражен только в художественном творчестве.

Исповедь по преимуществу устный жанр, не подразумевающий письменного слова. В связи с этим вновь возникает проблема особого рода синхронизации: человек получает прощение (или обращение) во время самого акта исповедания. При этом адресат исповеди, как правило, духовное лицо, но в случае Толстого происходит необычная переадресация: испытав, кажется, разочарование в попытке «исповедальной переписки» с Н. Н. Страховым, писатель теперь адресуется к самому себе. Складывается впечатление, что он в своем нынешнем состоянии оказывается способен принять на исповеди себя прежнего. Исчезает важнейший момент конкретности диалога, встречи «лицом к лицу». В чем же сбой, почему обращения так и не случилось? Косвенно на этот вопрос отвечает сам Толстой, не пожелавший отпустить себе грехи: за раскаянием должно следовать покаяние, но его-то как раз и не происходит.

Момент обращения в этом смысле исключительно важен: оно совершается параллельно самому акту писания (Толстой, начавший писать «Исповедь», был другим человеком — отличным от того, кто ее закончил). Это объясняет всегда прошедшее время исповеди, ведь обращение как бы отменяет всю прошедшую жизнь. О важности самой фигуры обращения размышлял французский философ Пьер Адо: обращение по самой своей этимологии подразумевает оборот, когда удается одним взглядом окинуть прошлое. После же того, как обращение совершилось, вновь можно вернуться к исходной точке и продолжать смотреть вперед — это «революция» как астрономический термин. Парадокс «Исповеди» Толстого в том, что, поставив в ней точку, автор так и не пришел к чаемому обращению.

Автор приносит глубокую благодарность своим друзьям Илье Бендерскому и Анатолию Корчинскому, прояснившим и уточнившим многие положения этого текста.