Ударим жабоящерицами, отверстиями в черепе и Ноамом Хомским по ЕГЭ

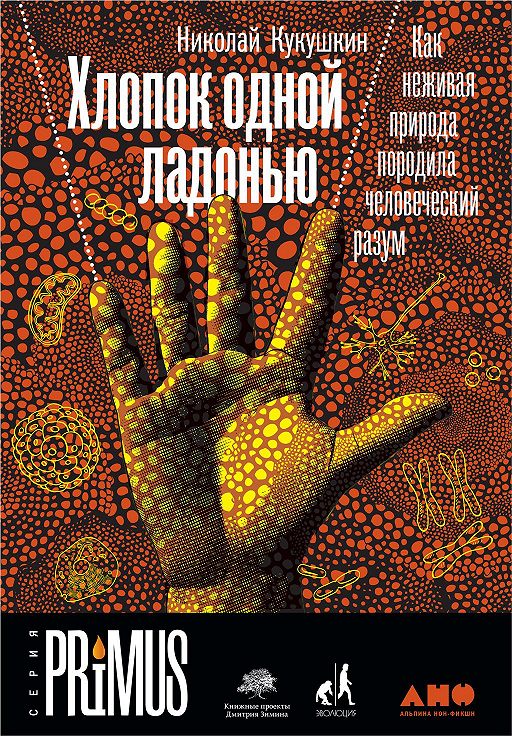

О книге Николая Кукушкина «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум»

Николай Кукушкин. Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум. М.: Альпина нон-фикшн, 2020. Содержание

Имя российско-британского нейробиолога Николая Кукушкина совсем недавно стало известно многим благодаря растиражированной в СМИ новости о том, что выпускник СПбГУ, Оксфорда и Гарварда не смог полностью выполнить тестовую часть пробного варианта ЕГЭ по биологии, сделав четыре ошибки.

Имя российско-британского нейробиолога Николая Кукушкина совсем недавно стало известно многим благодаря растиражированной в СМИ новости о том, что выпускник СПбГУ, Оксфорда и Гарварда не смог полностью выполнить тестовую часть пробного варианта ЕГЭ по биологии, сделав четыре ошибки.

«Вообще, этот ЕГЭ по биологии, конечно, ужас какой дебильный. Хочется брать и убивать. Весь тест — какая-то чугунная, тупоголовая терминологическая возня, требующая знаний не про природу, а про то, как в учебнике классифицируются типы изменчивости», — заявил Кукушкин по этому поводу на своей странице в одной из соцсетей.

Новую книгу Кукушкина тоже во многом можно считать ответом на ЕГЭизацию образования, хотя, на первый взгляд, она прекрасно дополняет серию изданий, которые объясняют всё что угодно на нескольких сотнях страниц: «Всемирная история в одном томе», «Полный курс химии за два часа» и т. д. Предвзятое отношение к такого рода произведениям понятно, и первые страницы книги Кукушкина, вероятно, в самом деле не скажут ничего нового не только тому, кто отдал шесть лет жизни изучению естественных наук в вузе, как автор этой рецензии, но и просто человеку с высшим образованием, имеющему представление об азах биологии и теории эволюции.

Но замысел книги Кукушкина, рассказывающей о человеческой родословной от зарождения жизни на Земле до настоящего времени, разворачивается по мере погружения в материал. Автор последовательно связывает воедино сложнейшие процессы, происходящие в природе и культуре, чтобы сформировать у читателя системное представление о человеке с точки зрения как самого человека — биолога и философа, так и с точки зрения других видов — бактерий, растений, медуз, птиц. Три части книги охватывают все важные биологические вопросы: первая часть посвящена происхождению и развитию жизни на Земле, вторая — происхождению человека, третья — человеческому сознанию и языку.

«Сначала нужно узнать всё, а потом уже можно знать малое», — так учили Кукушкина на биолого-почвенном факультете СПбГУ, после окончания которого он закончил аспирантуру в Оксфорде и постдокторантуру в Гарвардской медицинской школе. Так и построена его книга — это разговор о жизни на Земле с глубоко эрудированным человеком, который собирает знания читателя в одну картину и закрепляет ее собственным пониманием известного дзен-буддистского коана про хлопок одной ладонью:

«В хлопке сходятся две руки, и звук — то, что происходит в результате их соединения. Это метафора восприятия, взаимодействия между миром и разумом. Все, что я слышу, вижу и ощущаю, — это звук хлопка, рождающийся на границе между мной и окружающей меня реальностью, между двумя ладонями, между субъектом и объектом. И все же биологов, психологов, философов, историков и художников объединяет то, что все они люди. Все они слышат звук, когда их собственные ладони — ладони человека как субъекта — ложатся на ладонь человека как объекта, человека в целом, человека в принципе. Но на самом деле эти две ладони едины. Человек есть человек, независимо от того, субъект он или объект. Человек — это не только его гены, клетки, слова или идеи, не просто эволюция и не просто личный опыт. Это все вместе, все уровни его организации, вся последовательность событий от происхождения жизни и до текущего момента, когда человек задает себе вопрос о том, кто он такой. Это и есть „хлопок одной ладонью”».

Отверстие в черепе и генеалогия Рюриковичей

Для большей наглядности Кукушкин объясняет сложные биологические процессы через наглядные аналогии, пытаясь если не упростить, то сделать предельно доступным понимание уникальности чуда жизни:

«Что такое чудо? Можно сказать, что это нечто реальное, но при этом необъяснимое. Принято считать, что если чудо объяснить, то оно перестает быть чудом. Но, с другой стороны, как показывает история, человек только и делает, что находит объяснения чудесам. Мы не любим неразрешенных вопросов и так или иначе объясняем существование себя и окружающего мира. Откуда берутся молния и гром? Наверное, там наверху сидит мужик со специальным молотком, которого невозможно увидеть. Куда уходят мертвые? Видимо, под землю, к другому мужику. (Мы вообще любим везде мужиков добавлять.) Мне кажется, что чудесность чуда заключается именно в его объяснении. Чем грандиознее объяснение — тем чудеснее чудо. И вот по такой шкале чудесности ничто не сопоставимо с картиной мира, выстроенной современным научным знанием. Легенды и мифы Древней Греции — это детские сказки по сравнению с историей эволюции фотосинтеза. Мужики понятнее, чем молекулы, но я постараюсь убедить дорогого читателя, что молекулы гораздо грандиознее. Можно даже сказать, эпичнее».

![]() Например, чтобы непосвященному читателю стало понятно, как эволюционно ветвилось древо позвоночных, Кукушкин предлагает сравнить его с генеалогией Рюриковичей. Последние, как и простые смертные, были наземными позвоночными, то есть полулегендарного князя Рюрика можно сравнить с первой рыбой, вышедшей на землю из воды. Его потомком был Владимир Красное Солнышко, принявший христианство, поэтому его можно сравнить с первым земноводным, которое «изобрело» амниотическое яйцо, позволившее больше не возвращаться в воду для размножения, как это делают земноводные. А Ярослав Мудрый, при котором Русь стала развиваться как влиятельная европейская держава, — это первое полностью сухопутное позвоночное животное.

Например, чтобы непосвященному читателю стало понятно, как эволюционно ветвилось древо позвоночных, Кукушкин предлагает сравнить его с генеалогией Рюриковичей. Последние, как и простые смертные, были наземными позвоночными, то есть полулегендарного князя Рюрика можно сравнить с первой рыбой, вышедшей на землю из воды. Его потомком был Владимир Красное Солнышко, принявший христианство, поэтому его можно сравнить с первым земноводным, которое «изобрело» амниотическое яйцо, позволившее больше не возвращаться в воду для размножения, как это делают земноводные. А Ярослав Мудрый, при котором Русь стала развиваться как влиятельная европейская держава, — это первое полностью сухопутное позвоночное животное.

Середину XII века, когда началось бесконтрольное дробление княжеств на Руси, автор сравнивает с концом геологической эпохи карбона, когда климат стал меняться, тропические джунгли стали распадаться на отдельные леса. Правнуки Ярослава Мудрого разделились на две родственные, но враждующие за контроль над Киевом ветви Мономашичей и Ольговичей точно так же, как потомки «жабоящериц», царивших в карбоновом лесу, к концу палеозоя разделились на два клана — синапсиды (имеющие височное отверстие в черепе) и зауропсиды (имеющие цельный череп).

«Синапсиды — это Мономашичи, а зауропсиды — Ольговичи. Изначальное первенство среди двух этих ветвей в карбоновый период, последний в палеозое, однозначно захватывают синапсиды, то есть Мономашичи», — утверждает Кукушкин, напоминая о том, что во второй половине XII века при детях и внуках Владимира Мономаха центр Древнерусского государства смещается на северо-восток, а Киев — мать городов Русских — достается Ольговичам, но теряет свое прежнее значение. В животном мире «Мономахом» оказался «изобретатель» отверстия в черепе и дуги, к которой прикрепляются мышцы, что облегчило череп и дало животным возможность жевать все, что угодно. Именно так произошел один из важнейших сдвигов в эволюции животных:

«Не будет преувеличением сказать, что мы, синапсиды, постигли жевание во всех его проявлениях. Синапсидам принадлежит честь в очередной раз (вслед за ранними эукариотами и медузоподобными животными) изобрести хищничество. На этот раз имеется в виду способность наземного животного питаться другим животным такого же, а иногда и большего размера — сравните, например, размеры волка и буйвола. Вплоть до этого момента позвоночные царили над насекомыми благодаря своим исполинским габаритам. Теперь же размер перестал быть гарантией безопасности: зубастые гиганты дорастили челюсти до того, что замахнулись друг на друга». Правда, это еще не конец истории: карбоновая катастрофа еще вернет зауропсидам-Ольговичам возможность быть первыми.

Анальный прорыв

Еще одним ярким фрагментом в книге Кукушкина является описание кембрийского взрыва — момента, когда на Земле появились все основные группы животных. Есть несколько гипотез, объясняющих такой внезапный по меркам эволюционных часов скачок, — например, изменение концентрации кислорода в атмосфере или развитие полового размножения. Кукушкин же придерживается гипотезы «анального прорыва»: появление сквозной кишки, которой не было у типичных живых существ эдиакарского периода (635–541 млн лет назад), позволило ее обладателям (билатеральным животным — условно, червякам) копать вперед неограниченно долго и при этом постоянно питаться:

«Логика следующая: миллиарды лет на дне копились питательные вещества. В толще этих питательных наслоений никто, кроме редких бактерий, не жил, потому что туда не проникал кислород. В толще воды над наслоениями тоже особо никто не обитал, потому что там нечего было есть, — выживали там в основном микроскопические личинки, питавшиеся запасенным материнским желтком. Эдиакарские животные уныло паслись на поверхности придонного ила, скребли его, как могли, но много не наскребали. И тут вдруг у кого-то из них происходит генетическая перестройка — и наглухо замкнутая кишка внезапно превращается в сквозную. Счастливый обладатель сквозного организма, по этой версии, устремляется в толщу ила, яростно пожирая накопленные миллиардами лет питательные вещества. Он размножается с невиданной скоростью, порождая за эволюционные мгновения армию бурильщиков, добывающих питательные вещества на дне океана».

![]() Так для билатериев открылись двери к освоению новых пространств — подземных и в толще воды, а это значит, что дальнейшая «гонка вооружений» разворачивалась уже между видами и подвидами этих животных. Этот факт, безусловно, важен для понимания картины мира — того, как развивалась жизнь на Земле и в конечном итоге мы сами.

Так для билатериев открылись двери к освоению новых пространств — подземных и в толще воды, а это значит, что дальнейшая «гонка вооружений» разворачивалась уже между видами и подвидами этих животных. Этот факт, безусловно, важен для понимания картины мира — того, как развивалась жизнь на Земле и в конечном итоге мы сами.

Что человек сделал сначала: сказал или подумал?

В последней части книги, после увлекательного рассказа о том, что такое мозг и каковы механизмы работы высшей нервной деятельности, Кукушкин переходит к своим главным темам — язык и мышление, язык и сознание, — которые позволяют ответить на вопрос о том, что делает нас людьми.

«Поймать за хвост» нашу исключительность в самом деле трудно, особенно если учитывать последние зоологические исследования. Первое, что приходит на ум — это умение говорить и мыслить словами. Но что такое язык, откуда он берется? Кукушкин приводит в качестве примера столкновение гипотезы Ноама Хомского о врожденной способности говорить с гипотезой американского лингвиста Дэниела Эверетта, который утверждал, основываясь на собственных исследованиях языка пирахан (одного из народов Амазонии), что язык — это лишь одна из привычек, усвоенных с опытом. Тем самым Эверетт пытается оспорить утверждение Хомского о том, что язык — это рекурсия, «бесконечные иерархии смыслов, которые конструируются человеческим умом из этого ограниченного количества слов».

Как обнаружил Эверетт, язык пирахан не имеет рекурсий: «Например, в разговоре о погоде пираханец может сказать фразу примерно следующего звучания (письменности у пирахан, конечно, нет): „Ай, каай каай-о, аба-ти, пибойи-со”. Это предложение дословно переводится так: „Ну, дом дома, остаюсь, идет дождь”. То есть вместо сложного предложения „Я сижу дома, когда идет дождь” носители языка пирахан просто перечисляют составные части своей мысли: дом, сижу, дождь”.

Однако Кукушкин не видит смысла в этом противостоянии. Он утверждает, что рекурсия — способность бесконечно усложнять конструкцию предложений — не является чем-то уникальным и присущим только языку: такой же принцип организации существует у коры больших полушарий, высшего отдела нашего мозга. «Чертежи Хомского, демонстрирующие иерархическую структуру языка, прекрасно ложатся на иерархическую схему коры», — утверждает Кукушкин. В таком случае язык, в сущности, оказывается фракталом, как и наше мыслительное пространство, и если рассматривать рекурсию Хомского как фрактальность, то снимается и противоречие между Хомским и Эвереттом, ведь в языке пирахан тоже есть фрактальность, просто в нем меньше уровней:

«Вспомните, например, конструкцию „пибойи-со”, состоящую из слова „пибойи” („идет дождь“) и суффикса „-со” („не сейчас”, то есть либо в прошлом, либо в будущем). Разве это не та же самая фрактальность смысла, при которой единицы более высокого порядка формируются из комбинаций единиц меньшего порядка?»

Получается, Хомский прав насчет нашей врожденной языковой способности, только она выглядит как особая форма общей способности мозга млекопитающего усваивать фрактальные свойства реальности — «от того, каким фракталам человек научился, зависит и глубина, и направленность его мыслей». Иными словами, языковая среда напрямую определяет то, как мы думаем (так утверждал Бенджамин Ли Уорф, создатель теории лингвистической относительности).

«Спор хомскианства и уорфианства можно перефразировать и в эволюционных терминах. Какая способность первой развилась у человеческих предков: способность лингвистически мыслить или способность говорить? Хомский считает речь следствием рекурсивного мышления, тогда как уорфианцы полагают, что язык как метод общения первичен, а человеческое мышление на нем основано. Но и это, на мой взгляд комара (или жука), ложная дихотомия», — заключает Кукушкин.

Оригами бесконечного усложнения

Одна из ключевых идей книги Николая Кукушкина состоит в том, что развитие человека надо воспринимать точно так же, как развитие животных, — как последовательные изменения от простого к сложному. Здесь автор снова прибегает к образному сравнению — на сей раз с искусством оригами, основанном на бесконечном добавлении новых изгибов, которые накапливаются для усложнения исходно простой структуры:

«Многие модели оригами начинаются с одних и тех же „базовых форм” — простых последовательностей складок, задающих квадрату бумаги самые общие очертания будущей модели. Сами же базовые формы происходят из других, более базовых форм. Из базовой формы „двойной квадрат” можно сложить простую корзинку, а можно добавить к ней несколько складок и получить базовую форму „лягушка”, у которой больше возможностей — из нее складываются не только лягушки, но и, например, лилии».

![]() Точно так же и эволюция животных представляет собой эволюцию базовых форм. Это сравнение помогает понять, кто мы такие и в каком мире мы живем, связать знания об особенностях жизни, скажем, медуз с интересными фактами о работе мозга человека. Такое связывание знаний отдельных дисциплин воедино и есть конечная цель книги Кукушкина, хотя на завершающих страницах автор приходит к не самому оригинальному выводу:

Точно так же и эволюция животных представляет собой эволюцию базовых форм. Это сравнение помогает понять, кто мы такие и в каком мире мы живем, связать знания об особенностях жизни, скажем, медуз с интересными фактами о работе мозга человека. Такое связывание знаний отдельных дисциплин воедино и есть конечная цель книги Кукушкина, хотя на завершающих страницах автор приходит к не самому оригинальному выводу:

«Современный научный мир поделен на дисциплины таким образом, что в нем почти не встречаются люди, одновременно знакомые с приматологией и физической химией, с когнитивной нейробиологией и эволюционной ботаникой, с лингвистикой и клеточной биологией. Типичную книгу про человека пишет антрополог или историк, оставляя учебникам все „естественно-научное”. Типичную книгу про молекулы и клетки пишет биолог, оставляя все „гуманитарное” на внеклассное чтение. Я вовсе не претендую на владение всеми этими областями знания. В большинстве из них я просто увлеченный любитель, и мои описания, скажем, динозавров или лингвистики Хомского в высшей степени поверхностны. Но задачей этой книги было рассказать про человека не с одной точки зрения нейробиолога или биохимика, а с точки зрения природы, то есть со всех точек зрения одновременно. Мне хотелось рассказать историю человека не с точки зрения науки, а именно с точки зрения реальности, в которой между научными дисциплинами нет границ, а сам человек — не центр Вселенной, а действующее лицо».