Целую ночь спишь, а то и не спишь: как мы дошли до «ненормальности мозговой жизни»

Дмитрий Борисов — о книге Владимира Ковальзона «Маятник сна»

Владимир Ковальзон. Маятник сна. Минск: Дискурс, 2021. Содержание

Гигиена и брожение

Гигиена и брожение

Если что и объединяет представителей современного атомизированного общества, так это сны.

Почти каждому из нас снилось (и будет сниться) преддверие финального, решающего академического экзамена, который неизменно грядет, но с ним возникают какие-то проблемы, переводящие вопрос в ранг неразрешимых, что вызывает нешуточные страдания сновидца. Спящий в сценарии своего сна может быть вовсе не лишен осознания того, сколько ему лет, чем он сейчас занимается и что диплом о высшем образовании у него уже есть. Но во сне это не кажется логическим противоречием — на носу экзамен, один из самых сложных и важных, и нет ни малейшего представления, что с ним делать в сложившихся обстоятельствах, но я должен, я должен...

Сомнология (раздел медицины и нейробиологии, изучающий сон) имеет сказать на этот счет примерно следующее: во время быстрого сна наряду с прочими структурами мозга сильнейшим образом активируются миндалины (парное подкорковое образование). Работа миндалин связана с переживанием эмоций, а они чаще бывают отрицательными. При быстром сне также активируются некоторые области с внутренней стороны полушарий — так называемой поясной коры, где расположены зоны, связанные с запоминанием и извлечением из памяти (только механизм запоминания во время быстрого сна подавлен, поэтому вспоминается лишь малая часть увиденного — да и того хватает).

Экспериментальной сомнологии немногим более века. Одним из первых ученых, обстоятельно занявшихся и, по сути, сформировавших это исследовательское направление, была наша соотечественница Мария Коркунова-Манассеина, рассказу о жизни и трудам которой Владимир Ковальзон посвящает с десяток страниц.

История жизни Марии Михайловны вообще нетривиальна — это справедливо по отношению и к ее научной биографии, и к политической, и к личной. Останавливаться на этом мы сейчас не будем: скажем лишь, что она ушла от своего мужа Вячеслава Манассеина к ученику Ивана Сеченова Ивану Тарханову, но развода не дала (все равно что Алексей Каренин Анне Аркадьевне — чтобы все несчастные семьи были несчастны по-разному). В итоге Вячеслав Манассеин до самой смерти (28 лет) прожил в гражданском браке с племянницей Федора Достоевского Екатериной Достоевской, так и не получив возможности официально зарегистрировать союз.

Авантитул книги М.М. Манассеиной «О ненормальности мозговой жизни современного культурного человека», 1886. Источник

Авантитул книги М.М. Манассеиной «О ненормальности мозговой жизни современного культурного человека», 1886. Источник

Мария Манассеина написала множество научных работ, по одним названиям которых можно судить о широте ее исследовательских интересов: «О воспитании детей в первые годы жизни», «К учению об алкогольном брожении», «О ненормальности мозговой жизни современного культурного человека» (название подошло бы какому-нибудь современному культурологическому эссе). Среди прочего у Марии Михайловны есть обширнейший труд — «Сон как треть жизни человека, или Физиология, патология, гигиена и психология сна».

«Настоящая энциклопедия, где впервые в популярном изложении приводились все знания того времени по проблеме сна. Французское издание книги вышло в 1896 году, английское — годом позже; известны также шведский и итальянский переводы», — пишет Владимир Ковальзон.

Третье состояние человека

Не останавливаясь на подробностях, скажем, что сегодня о сне известно несравнимо больше, чем в конце XIX века, — но неизвестного при этом остается тоже немало.

В частности, непонятно, зачем с эволюционной точки зрения человеку понадобился быстрый сон (когда головной мозг проявляет сильнейшую активность, а спинной полностью подавлен, поэтому мышечный тонус отсутствует и работают только дыхательные и глазодвигательные мышцы; именно быстрый сон «провоцирует» сновидения — но это, по всей видимости, два разных процесса, случающихся одновременно, хотя быстрый сон возможен без сновидений, а сновидения — вне быстрого сна).

Сегодня для сомнологов представляется бесспорным, что быстрый сон (он же REM-сон, парадоксальный сон, активированный сон) — это третье состояние человека, наряду с бодрствованием и медленным сном. Не подвид сна и не отдельный его этап (хотя медленный сон и «перетекает» в быстрый), а именно отдельное состояние.

Сегодня для сомнологов представляется бесспорным, что быстрый сон (он же REM-сон, парадоксальный сон, активированный сон) — это третье состояние человека, наряду с бодрствованием и медленным сном. Не подвид сна и не отдельный его этап (хотя медленный сон и «перетекает» в быстрый), а именно отдельное состояние.

«Только в 1963 году на семинаре по проблемам сна в Лионе, который организовал Мишель Жуве, совокупность полученных на тот момент данных позволила ему убедить коллег-ученых в том, что такое состояние существует. <...> это состояние по совокупности морфологических и функциональных показателей явно архаично. Достаточно напомнить, что быстрый сон запускается из наиболее древних, задних мозговых структур — ромбовидного и продолговатого мозга; <...> Чрезвычайно высока представленность быстрого сна у самых древних из ныне живущих млекопитающих — яйцекладущего утконоса и сумчатого опоссума».

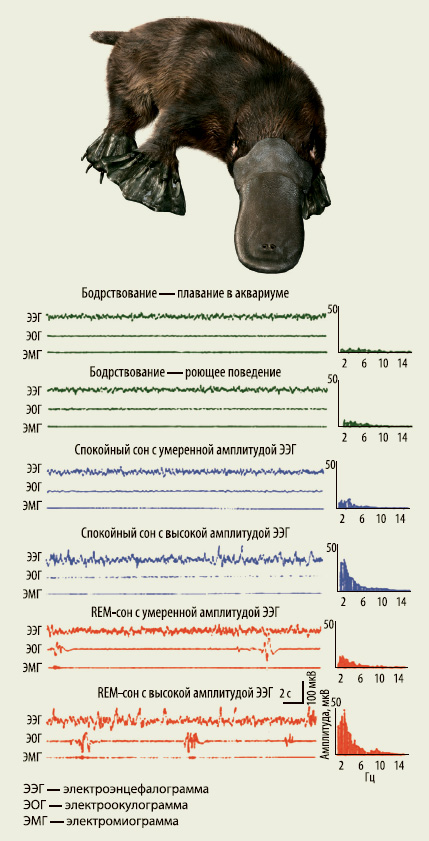

Из книги Владимира Ковальзона «Маятник сна», 2021

Из книги Владимира Ковальзона «Маятник сна», 2021

На рисунке представлен «золотой стандарт» сомнологии — три показателя, благодаря которым можно верно идентифицировать состояние неподвижного живого существа с закрытыми глазами (отличить медленный сон от быстрого, например, или от комы, или от медикаментозного наркоза). Такая запись называется полисомнограммой.

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) — это электрическая активность мозга, электроокулограмма (ЭОГ) — активность глазных яблок, электромиограмма (ЭМГ) — затылка или подбородка.

Нас лишили дневного сна

«Открытие быстрого сна <...> связано с именем <...> Уильяма Демента. Именно он впервые произвел регистрацию электроэнцефалограммы у 33 человек непрерывно в течение всей ночи. <...> после засыпания электроэнцефалографические признаки постепенно изменяются в сторону глубокого сна, но примерно через час-полтора возникает первый эпизод сна с быстрыми движениями глаз. После этого такой цикл сна повторяется несколько раз в течение ночи, и длятся эти циклы в среднем 90–100 минут. <...> У новорожденного <...> половину общего времени сна занимает так называемый сон с подергиваниями, который можно считать предшественником быстрого сна взрослых. Постепенно доля такого сна уменьшается и к двум-трем годам обычно достигает взрослых значений — примерно 20–25 % всего времени сна, то есть 1,5-2 часа за ночь».

Для естественного сна характерны чередующиеся циклы, фазы и стадии, образующие маятникообразную динамику. Что интересно, слитная структура сна (восьмичасовой сон, остальное время — бодрствование) характерна только для человека, а также для приматов из зоопарка, которым хочешь — не хочешь приходится приспосабливаться под человеческий ритм.

У животных сутки не делятся строго на две части, да и для человека это, по всей видимости, неестественно — по своей природе мы должны спать не только ночью (человеку как биологическому виду свойствен длинный ночной сон и два коротких дневных).

Наиболее «правильный» сон — у дошкольников. Но даже «тихий час» в яслях или саду бывает только один, а с выходом в школу будущего обитателя взрослого мира и вовсе лишают дневного сна — чтобы привыкал.

Годовалый ребенок спит по 16 часов в сутки, причем примерно половина этого времени — быстрый сон. К 3–5 годам его количество снижается, сохраняясь у взрослых на уровне 20–25% от общей продолжительности сна, а у стариков падает и до 14-15%.

Получается, что наше сегодняшнее положение можно рассматривать как 16-часовую депривацию (лишение) сна и следующий за этим восьмичасовой отсыпной, который всегда (во всяком случае, в норме) построен так: глубокий медленный сон (первая половина ночи) → быстрый сон (вторая половина).

Ритмы берут свое

Кстати, о ритмах. В человеческом мозге есть четыре механизма, регулирующие смену состояний относительно нашего предмета описания: механизмы бодрствования, механизмы медленного/быстрого сна и механизм, обеспечивающий смену биоритмов. Изучением биологических часов занимаются хронобиология и хрономедицина — представители этого направления зачастую работают с сомнологами в тесной связке.

Биоритмы различных индивидуумов могут быть очень разнообразны — например, полуторачасовой ритм, определяющий чередование медленного и быстрого сна, может давать о себе знать днем, как бы «смазываясь» из-за дневной активности. Но при этом есть и те, у кого этот ритм задает периодичность приемов пищи, питья и посещения уборной. У кого-то, напротив, днем он никак не проявляется — только ночью.

Поэтому продуктологам и разработчикам контекстной рекламы, которую они намерены транслировать в наши сны, придется постараться, готовя обоснование бюджета и отчеты по KPI. Дело это тоньше всякого Востока — начать хотя бы с того, что механизмы бодрствования/сна, о которых было говорено выше, не представляют собой отдельные блоки, а, как пишет Владимира Ковальзон, «пространственно перемешаны» — «трудно „расплести” эти клубки, чтобы определить, какой нейрон к какой системе относится, и проследить его связи».

В конце концов, человеческая нервная система немножко побольше и посложнее, чем у кольчатого червя Caenorhabditis elegans — но даже у него бывают периодические монотонные состояния покоя, похожие на медленный сон. У этих червей длиной около 1 мм всего 302 нейрона — каждый из них известен и пронумерован, а все возможные связи между ними изучены.

Картографирование всех нейронных соединений называется коннектом. В человеческом мозге ~ 86 млрд нервных клеток — описать их все было бы невообразимо сложно (если это вообще возможно), сложнее и расшифровки человеческого генома, и описания протеома (полной совокупности белков).

Для сравнения: исследователи предприняли попытку описать таким образом мозг крысы, закартировали участок размером со спичечную головку — и это уже заняло терабайты памяти.

Насколько нам известно, наиболее реалистичная актуальная модель человеческого мозга на сегодня — это искусственная спайковая нейронная сеть, в которой нейроны обмениваются короткими импульсными сигналами (1-2 мс). Но модель эта далеко не совершенна. Так что исчерпывающее картографирование всех нейронных связей человеческого мозга пока из области несбыточного.

Разве что такое может привидеться во сне. Но сначала надо сдать экзамен...