Третий маршрут Маргариты Барской

О книге Натальи Милосердовой, посвященной выдающемуся советскому режиссеру

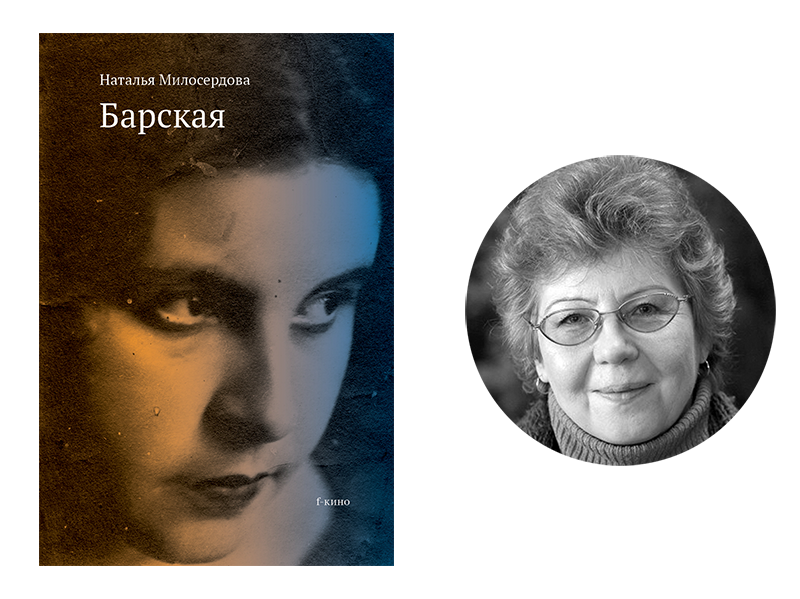

Наталья Милосердова. Барская. СПб: Сеанс, 2019

Сегодня явно не время беллетристики. Она уступает литературе документальной по части выстраивания захватывающих сюжетов и объемности персонажей. Видимо, прав Дмитрий Быков*Признан властями РФ иноагентом., в своей книге о Маяковском заметивший, что «бывают времена, когда жизнь умнее и значительнее литературы (и еще бывают времена, когда сама атмосфера не благоприятствует расцвету творческой фантазии)». Поэтому явлениями художественными сегодня становятся нередко книги, вроде бы на это не претендующие.

Киновед Наталья Милосердова назвала свой труд предельно кратко: «Барская». Это жест, по сути, обрядово-ритуальный: называние, окликание ушедшего по имени как воскрешение. Погружение в архивы оказывается следованием шаг в шаг за героиней, проживанием ее судьбы, на годы целиком заполнившим жизнь автора. Поэтому труд ее — труд души прежде всего. В результате — чудо: в ответ на оклик начинает звучать голос, исполненный яростной жизненной силы. Чудо воскрешения — цель, суть и итог этого многолетнего труда, ставшего книгой.

Именно оно делает работу профессионального киноведа событием, куда большим, чем специализированное высококачественное исследование по истории советского кино. Для специалиста это слишком захватывающее чтение. Я бы определил жанр «Барской» как... скажем, киноведческий роман судьбы с предельно драматическим сюжетом. И научная бесстрастность авторского изложения оказывается художественным приемом: она замечательно оттеняет неповторимую страстность голоса героини.

Именно оно делает работу профессионального киноведа событием, куда большим, чем специализированное высококачественное исследование по истории советского кино. Для специалиста это слишком захватывающее чтение. Я бы определил жанр «Барской» как... скажем, киноведческий роман судьбы с предельно драматическим сюжетом. И научная бесстрастность авторского изложения оказывается художественным приемом: она замечательно оттеняет неповторимую страстность голоса героини.

Что, собственно, (и кому) известно было о героине книги? В советские времена киноведы проходили во ВГИКе поставленный ею фильм 1933 года «Рваные башмаки» об участии в классовой борьбе пролетарских детей Германии. Известно было также, что фильмом этим восхищался Максим Горький, на встрече с кинематографистами заявивший: «Вот все вы тут именитые и заслуженные, а я, будь моя воля, дал бы этой барышне орден или медаль фунтов эдак на пять» (в разных воспоминаниях вес медали варьировался). Более продвинутые знали, что начинала она в 1920-е на Одесской кинофабрике как актриса, была женой тогда работавшего там мэтра раннего русского кино Петра Чардынина (того самого, который снял «Молчи, грусть, молчи») — человека, старше ее лет чуть ли не на 40 лет. О периоде после «Рваных башмаков» упоминалось невнятно и глухо: называлась положенная на полку следующая картина — «Отец и сын», дату смерти ставили лаконично: «1937».

В постсоветские времена к этому добавилась информация о нескольких ее напряженных любовных романах, среди героев которых оказались такие известные персонажи эпохи, как Карл Радек и Антон Макаренко. И о том, что она не была репрессирована, но покончила жизнь самоубийством. Причем, не в 1937-м, а два года спустя — в 1939-м, точную дату после долгих поисков установила сама Наталья Милосердова.

Добавим сюда серию изысканных «ню» Барской работы блестящего мастера этого жанра, фотографа Александра Гринберга: из этих пестрых обрывков можно легко кроить лоскутное одеяло самой ходовой сегодня модели сюжета — крикливого выяснения отношений в телевизионном эфире. К ней сведено все — от интимной жизни современных граждан до трактовки любых исторических событий. Потому что из сегодняшней жизни напрочь изъято у нас измерение исторического времени, текучего, изменчивого, — времени, которое, по словам мудрого Юрия Тынянова, «всегда бродит в крови».

Александр Гринбер. Ню. Маргарита Барская-Чардынина

Александр Гринбер. Ню. Маргарита Барская-Чардынина

Наталья Милосердова в своей книге делает время главным — и роковым — партнером героини. «Барская» рассказывает трагическую историю человека, поднятого ветром времени и оставшегося верным ему, когда направление ветра переменилось. По сути, перед нами типичная история художественно одаренного подростка из провинции в революционную эпоху. Ветер здесь — непременное действующее лицо. «Грузовик несся со стремительной быстротой. Листы фанеры под нами пружинили с силой гигантского трамплина, готового выбросить нас каждую минуту на мостовую. Но мы, вцепившись в веревки, подпрыгивая и задыхаясь от свиста ветра, упоенно декламируем во весь голос „Приказ по армии искусств”». Таким помнит себя и своего друга Гришу Козинцева Сергей Юткевич — 14-летними художниками-авангардистами в Киеве, только что ставшем советским.

А вот отрывок из автобиографической повести их ровесницы Маргариты Барской — захлебывающийся монолог девчонки-сорвиголовы из Баку на берегу моря: «Я ложусь грудью на ветер... Я кричу... мне хочется сделать что-нибудь неприятное в нашей жизни. Что-нибудь наперекор. Я кричу самое неприличное слово из тех, что я знаю, я кричу ветру: „Эй ты, любовник!” Меня смешит, что ветер не может меня опрокинуть, потому что я опустила мускулы и всей тяжестью навалилась навстречу. Я знаю, что, если я повернусь боком, он свалит меня, а если спиной, то погонит так, что я не смогу остановиться. Поэтому я не поворачиваюсь и кричу: „Смотри, любовник, ты не покоришь меня!”»

«Я не люблю своего детства», признается она потом. Они все, все их поколение 20-х, его не любили. Слишком остро чувствовали свое бесправие в мире взрослых, где «все должно быть на своих местах». «Однажды я восстала против матери, я сказала речь: я ненавижу „свои места”, ничего не может быть противнее вещи, лежащей на своем месте. „Свои места” в гимназии, „свои места” в доме, „свои места” в поступках. Мать говорит, что всякий должен знать свое место. Я не хочу свое место. Я хочу какое-нибудь другое». Поэтому революцию в 13–15 лет приветствовали именно как выпавшую им внезапно возможность строить мир по собственному юному разумению... Она признается: «перемена власти... обрадовала главным образом потому, что освободила от ненавистной гимназии». Точно так же, как об острейшем ощущении счастья, будет вспоминать Козинцев о моменте, когда, придя однажды в гимназию, он обнаружил, что здание разрушено прямым попаданием снаряда. Поэтому художественную свою практику они начали сражением за право доиграть недоигранное. Революция долго представлялась им освободительным восстанием детей.

Не в этом ли смысле они считали себя ее солдатами в общем стройном ряду? («Я рядовой солдат, честный исполнитель заданного Лениным урока», — так Барская будет потом писать Сталину.) По крайней мере среди своего поколения юная мятежница из Баку оказалась в этом восприятии революции, похоже, самой последовательной. Очевидно, как раз отсюда ее одержимость идеей детского кино. Не просто кино для детей, но кино, опирающееся на «творческую силу ребенка» (в ее тексте эти слова подчеркнуты), которая его раскрепощает и, более того, становится непосредственной основой художественного метода создателей.

Но если ряд общий, откуда тогда уникальный мученический сюжет ее судьбы? Почему из ряда больших художников Барскую упорно выталкивали, пока не вытолкнули из жизни, а потом на долгие годы и из истории кино? Почему воспринимали как «чужую» (слово это постоянно в ее записях всплывает)?

Многое объясняют даты. Барская врывается из провинции в Москву в 1929-м и дебютирует как режиссер в 1930-м. Ее ровесники не только стали признанными лидерами кино 20-х, но уже начинают за свое лидерство расплачиваться обвинениями в «формализме»: идет «год великого перелома» времени, и эти дискуссии — первые репетиции новой системы, которая Барскую и задушит. А ей видится «веселый котел», она восхищенно взирает на «кинористалища», впервые, по ее признанию, увидев «людей, которым говорили в лицо: вы формалист. А эти, в свою очередь, говорили: вы упрощенец». То есть она видит все происходящее глазами человека 20-х. 20-е меж тем кончились, а она продолжает жить и творить (что для нее одно и то же) по их законам, вся без остатка, по составу крови принадлежа им.

Это сказывается во всем.

И в той обостренной до предельного физиологизма чувственности, с которой она воспринимает жизнь: «Жизнь, жизнь, жизнь, пойди ко мне, чтобы я ела тебя полным ртом, чтоб горло мое расширялось, когда я буду пить тебя, чтоб крепко схватила тебя руками, сколько смогу донести — сколько смогу донести, но не утяжеляя шаг свой». Понятно поэтому, что для нее хотеть работать надо так, «как хочется есть, спать и целоваться»!

И в культе дружбы («Искусство 20-х возникло из дружбы» — пережив сталинскую эпоху, заметит Козинцев, ему было с чем сравнивать). Доподлинно неизвестно, был ли у Барской роман с Карлом Радеком, видным партийным функционером, консультировавшим «Рваные башмаки». Знакомство это стало для нее роковым в тот момент, когда она отказалась каяться в дружбе с человеком, которого объявили «врагом народа». И это жест человека 20-х. Еще в 1932-м Пудовкин, случайно оказавшись на просмотре материала «Рваных башмаков», когда работу хотят остановить, выступает на его защиту и тем самым спасает картину. В 1938-м такое непредставимо. Тот же Пудовкин (вместе с Юткевичем, кстати) в качестве члена конфликтной комиссии по делу Барской признает справедливым ее отлучение от режиссуры.

В 20-е у этого поколения было априорное чувство собственной правоты. Они не подчинялись требованиям времени, но сами чувствовали себя этим временем. «Объективная правда действительности должна совпасть с субъективным мировоззрением художника. Художник не должен подделывать свой голос». Под этими словами в предыдущем десятилетии мог подписаться любой. Но Барская записывает эту фразу в тезисах своего ответа на обвинения в «поклепе на советскую действительность» «Отца и сына» в 1937-м. Теперь в чести жанр покаяния в ошибках и отмежевания — в нем работают почти вдохновенно. А ее продолжает вести все то же чувство внутренней правоты. Оно отзывается в интонации писем руководству, где вместо не то что покаяния, но даже смирения звучит яростная убежденная требовательность. И тем вызывает еще большую ярость студийной аудитории. И как Барская на него реагирует? Она записывает в дневнике: «Как мне все-таки жаль этих бедняг, растративших силы в этой чудовищной борьбе за существование в кинематографии, не выдержавших, растленных во всех человеческих чувствах нашей омерзительной киносистемой и от боли и зависти вымещающих все это на мне».

В 20-е у этого поколения было априорное чувство собственной правоты. Они не подчинялись требованиям времени, но сами чувствовали себя этим временем. «Объективная правда действительности должна совпасть с субъективным мировоззрением художника. Художник не должен подделывать свой голос». Под этими словами в предыдущем десятилетии мог подписаться любой. Но Барская записывает эту фразу в тезисах своего ответа на обвинения в «поклепе на советскую действительность» «Отца и сына» в 1937-м. Теперь в чести жанр покаяния в ошибках и отмежевания — в нем работают почти вдохновенно. А ее продолжает вести все то же чувство внутренней правоты. Оно отзывается в интонации писем руководству, где вместо не то что покаяния, но даже смирения звучит яростная убежденная требовательность. И тем вызывает еще большую ярость студийной аудитории. И как Барская на него реагирует? Она записывает в дневнике: «Как мне все-таки жаль этих бедняг, растративших силы в этой чудовищной борьбе за существование в кинематографии, не выдержавших, растленных во всех человеческих чувствах нашей омерзительной киносистемой и от боли и зависти вымещающих все это на мне».

Жутковато читать стенограммы целой серии собраний по разоблачению ее последнего многострадального фильма. Особенно потому, что среди обвинителей (и активных, прямо-таки вдохновенных обвинителей, заметьте, успевающих каяться в том, что сразу не заметили, недоглядели) — патриарх Александр Разумный, блистательный Игорь Савченко, великий Марк Донской. «Повиноваться должен человек веленьям века» — годы спустя переведет фразу из «Короля Лира» Пастернак. Голоса уже неразличимы — они сливаются в общем взвинченном хоре. Людей ведет страх, в котором они себе не могут признаться. Это хор полумертвых от страха. Одиночке Барской же, кажется, это чувство вообще неведомо.

Точнее, не так. Страхом пропитано кино Барской — но это страх особого рода. По сути — вечный инстинктивный страх матери за ребенка. Он заставляет с тревогой взирать на мир как источник вечной угрозы. Из пересечения этих двух взглядов — детского (восхищенно заинтересованного) и материнского (напряженно беспокойного — рождается уникальность ее кинематографа.

И в основе, помимо всего, обнаруживается глубоко личная — интимная и мучительная — подоплека. Погружение в мир детей через кино — компенсация нереализованного материнства, и это Барская отчетливо сознает. «Вот как, оказывается, у бездетных женщин трансформируется инстинкт продолжения рода», — приводит Наталья Милосердова запись из дневника своей героини. (Похоже, и бездетность знаменитого педагога и писателя Макаренко выглядит тут своего рода рифмой, много объясняющей в их с Барской творческих — да, наверное, и личных — отношениях, как тонко подметил, читая книгу Милосердовой, киновед и культуролог Виктор Филимонов.)

«Рваные башмаки». Реж. Маргарита Барская. 1933

«Рваные башмаки». Реж. Маргарита Барская. 1933

За общим пафосом воспитания стойкой «краснозвездной смены» для будущих боев у Барской проступает истовое стремление отвести от ребенка угрозу и ужас от сознания своего бессилия угрозу эту предотвратить. В этом смысле Барская — Гайдар от кинематографа. (Это сюжет для целой книги, и нам еще предстоит понять, каким образом они так и не пересеклись.)

В то время как советская система учит ребенка героически умирать в сражениях, им ничего не остается, как учить ребенка науке в сражениях и катаклизмах — выживать. Или умирать за него самим. Или вместе с ним.

Именно этот род страха делает обоих рыцарями без страха и упрека, идущими «грудью на ветер», не желая принимать во внимание, что направление ветра переменилось и дальнейшее движение несет смертельную угрозу им самим. «Людям двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их...»

...В книге автор поместил раскадровку последнего эпизода «Рваных башмаков» — гибель Буби. Тщательно разработаны маршруты двух колонн предстоящей рабочий демонстрации. Стройными колоннами движутся вместе с отцами комсомольцы и пионеры. Возникают титры: «Первый маршрут», «Второй маршрут». И вдруг, неожиданно — «Третий маршрут», незапланированный. И шествует, широко улыбаясь, самый обаятельный герой картины — трехлетний мальчишка, распевающий свои немудреные песенки человечий птенец, исполненный радостного доверия к миру. И движется он прямо на дула полицейских винтовок. Чтобы через мгновение пасть замертво.

Похоже, создатель замечательного фильма — она же героиня замечательной книги — из тех, которые неизменно выбирают среди двух маршрутов вот этот, третий.

Или он сам выбирает их...