Тингом синих Одина оленей

О «Судьбе животных» Моргана Мейса

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Морган Мейс. Судьба животных. О лошадях, апокалипсисе и живописи как пророчестве. М.: Individuum, 2024. Перевод с английского Алексея Зыгмонта. Содержание

Возразить (в устаревшем значении слова, то есть «ответить») на вторую книгу из «Трилогии трех полотен» Моргана Мейса хочется историей, которой никогда не было.

Возразить (в устаревшем значении слова, то есть «ответить») на вторую книгу из «Трилогии трех полотен» Моргана Мейса хочется историей, которой никогда не было.

Служил в селе Пузаковице ксендз и по совместительству биолог-самоучка по имени Януш Беп-Бепековский. Дни он свои проводил в делах духовно-религиозных, а по ночам ставил эксперименты, для которых у него всегда водились мыши, разделенные на две группы, одна — для заражения различными болезнями, другая — контрольная; мыши из нее находились в насколько возможно стерильных аквариумах и никак не контактировали с окружающей средой.

Шел 1938 год. Одним морозным утром Беп-Бепековский отправился на рынок за корейкой для рождественского разговения. Надевая тулуп, он почувствовал, как его необыкновенно крепко куснула блоха, но, впрочем, не придал этому значения.

Только ксендз Януш вышел во двор, как вдруг на крыльце зло зашипела дворовая кошка и вцепилась пану в ногу. На этот раз Беп-Бепековский очень удивился, в душе его зародилось нехорошее суеверное чувство, которое он, человек духовный да еще ученый, от себя скоро отогнал.

Следующее происшествие случилось на подходе к рынку. Села к Беп-Бепековскому на плечо громадная сорока, ухватила его за ухо да и вырвала пусть и небольшой, но кусок мочки. Моментом вылетели из головы ксендза и корейка, и дела духовные, и научные изыскания — выругался он таким матом, какого даже в шинке пана Кшизостанчика не слышали с того дня, когда застрелили полковника Перацкого. Брань свою он обильно перемежал таким поминанием всех угодников, что сам Пшибышевский, должно быть, сбежал из преисподней записать несколько страничек для своего нового творения.

Однако и это было далеко не самое страшное из приключившегося в тот день, потому что в тот день ксендза Януша один за другим покусали: собака пана Скурася, сам пан Скурась с супругой, кликуша Ягода, глухонемой ризничий Збигнев, тощий жеребенок и несколько детей разве что не младенческого возраста.

Весь в поту и крови вбежал Беп-Бепековский в свой дом, заколотил двери и ставни, обмыл раны спиртом, не забыв полбутыли применить внутрь, и направился в кустарную свою лабораторию — проведать мышей.

Как и подозревал самоучка Беп-Бепековский, от подопытных мышей остались только шкурки, кости и пузырящиеся лужи крови. Но что же с контрольной группой? Спустившись в стерильный подпол, ксендз Януш зажег светильник, и вот только тогда он наконец пришел в истинный ужас.

В аквариумах, куда проникал только воздух, пропущенный через очистительную машину, точно так же пузырилась кровь, как и во всем селе Пузаковице. Беп-Бепековский осмотрел стенки аквариумов, просмотрел с лупой каждый уголок на предмет трещинок, но ничего такого не обнаружил — проникнуть к грызунам мог разве что дух святой.

Тут его осенило: вот оно — первое научное доказательство божественного бытия. Он бросился наверх, сел за дубовый стол и каллиграфическим почерком вывел на бумаге заглавие: «Первое научное доказательство божественного бытия, Янушем Беп-Бепековским обнаруженное в лето Господне 1938».

День за днем, ночь за ночью, месяц за месяцем корпел он над главным деянием в своей жизни. Подробно описав случившиеся наблюдения, сугубо биологические изыскания он счел нужным снабдить богословским комментарием. Глава за главой Беп-Бепековский постепенно приходил к выводу, что Господь проявляет себя в насилии. Порой выглядывая наружу и оглядываясь по сторонам, он вновь и вновь удостоверялся в своей правоте.

К концу 1939 года от чрезмерного усилия мысли и подступающей голодной смерти Беп-Бепековский начал впадать в отчаяние: лишь через год после Пузаковицкого мора он начал подозревать неладное — все село себя поубивало, немцы разбомбили и церковь, и рынок, и большую часть домов, по лесам шастали бандиты, и только его, несчастного Януша, обошло стороной присутствие Святого духа.

Тогда он сжег свой скорбный труд и взялся за новый, который назвал «Стенания скорбные о мире богооставленном, Псевдо-Иовом Пузаковицким изложенные». Новый трактат пана Беп-Бепековского получился откровенно еретическим: на сей раз он настаивал, что Господь не проявляет себя в насилии, он вообще существует только тогда, когда творится насилие, и только там, где оно происходит.

Когда в Пузаковице пришла Армия Крайова, не было уже никакого Януша Беп-Бепековского — только высушенную мумию обнаружили там, где ставил свои любительские опыты сельский ксендз. Один солдатик вытащил из рук лист бумаги, который сжимала мумия, но разобрать среди многочисленных каракулей и клякс смог одну лишь загадочную фразу: «И все сущее — пламенеющее страдание».

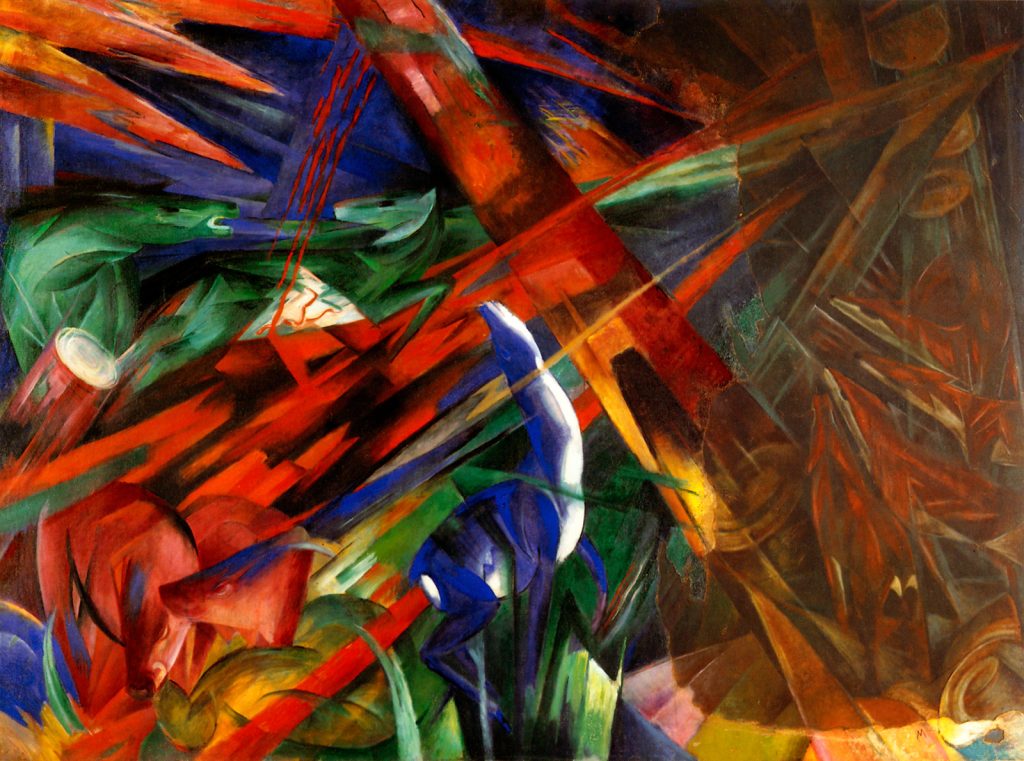

«И все сущее — пламенеющее страдание». Это написал немецкий художник-экспрессионист Франц Марк на обороте своей картины предвоенного 1913 года «Судьба животных».

Одноименная книга Моргана Мейса продолжает поиски, начатые в «Пьяном Силене». Как и прежде, арт-критик предпринимает предприятие, заведомо обреченное на провал: его цель проникнуть не только в суть отдельно взятого полотна, но залезть в голову, в душу художника. Как и в «Силене», для этого он исступленно хватается за любой инструмент, который может пригодиться при вскрытии давно погребенной в земле черепной коробки.

Одноименная книга Моргана Мейса продолжает поиски, начатые в «Пьяном Силене». Как и прежде, арт-критик предпринимает предприятие, заведомо обреченное на провал: его цель проникнуть не только в суть отдельно взятого полотна, но залезть в голову, в душу художника. Как и в «Силене», для этого он исступленно хватается за любой инструмент, который может пригодиться при вскрытии давно погребенной в земле черепной коробки.

Франц Марк, которому при жизни эта коробка принадлежала, погиб в возрасте 36 лет в битве при Вердене. В армию он был призван в первые дни Первой мировой, которую встретил с воодушевлением. Именно это воодушевление, похоже, и не дает покоя Моргану Мейсу, провоцируя его одержимость картиной «Судьба животных» — картиной пронзительной, чрезвычайно насыщенной интеллектуально и эмоционально. Глядя на нее, никогда не подумаешь, что ее автор увидит в откровенно мясорубочной войне (и не лежа на декадентской тахте, а находясь в самом ее эпицентре) нечто раскрывающее дух и суть бытия — не отдельного человеческого, а бытия всего сущего, всеобщую судьбу животных.

Издалека это полотно кажется кубофутуристической абстракцией, уловившей динамику и цвет в этой самой динамике: практически чистые синий, красный, желтый сталкиваются в подобии взрыва. Приблизившись, зритель обнаружит, что картина, вообще-то, фигуративна. Центральное пятно на ней — олененок, запечатленный в момент агонии либо на возможном пределе скорби; слева от него еще одни существа смотрят то ли безразлично, то ли с укором; справа — группа оленей прильнула к дереву — целому, как замечает Морган Мейс, и в то же время срубленному. Вроде бы вся картина состоит из таких вот неопределенностей. Определенно точно можно сказать по ее поводу лишь одно: «Все сущее — пламенеющее страдание».

Судьба уготовила художнику-новатору и солдатскую службу нового типа — на войне, в которой процесс уничтожения людей стал абсолютно самодостаточным. Битва между немцами и французами при Вердене длилась около трехсот дней, за которые стороны потеряли в общей сложности семьсот тысяч бойцов, из них триста тысяч — убитыми. Определить победителя в ней не так-то просто, прежде всего потому, что организаторы этого побоища не ставили перед собой цели занять город Верден. Цель операции была в истреблении как можно большего количества живой силы противника, просто ради ее истребления, сокращения численности, поголовья. Из фронтовых писем художника Морган Мейс узнает, что все это солдат-живописец воспринимал как откровение, а моменты глубокого отчаяния в его душе сменялись столь же сиятельным восторгом от творящегося на его глазах очищения, ведущего к качественно иному бытийственному измерению — уже не вполне человеческому.

Обращаясь к философии своего любимого Ницше, а заодно Шопенгауэра, Хайдеггера и — неожиданно — Дэвида Герберта Лоуренса, Мейс подводит нас к мысли о том, что художников можно без труда развести, как солдат в строю или мышей в домашней лаборатории Беп-Бепековского, на две большие группы: первые жаждут вырвать себе глаз, подобно Одину, чтобы заглянуть в колодец судьбы Урд, другие предпочли бы этого не делать. Несложно догадаться, к какому отряду Мейс относит своего героя:

«Франц Марк бы был несказанно счастлив тоже, подобно Одину, вырвать себе один глаз из глазницы, чтобы заглянуть в Источник Судьбы — вперить свой взор в глубины того источника».

Хотя Мейс напрямую об этом не говорит (что удивительно, ведь автор он чрезвычайно прямолинейный), но лично нас его книга подталкивает к мыслям о следующем вопросе. Вокруг Франца Марка, безусловно, существует ореол мученика: погиб на войне в самом расцвете сил, только-только обнаружив собственный художественный гений; в межвоенный период, уже после смерти, был объявлен видным представителем «дегенеративного искусства»; полотна его чудом сохранились до наших дней — «Судьба животных» так и вовсе сгорела, но была восстановлена Паулем Клее. Итак, вопрос: «А можно ли быть мучеником того, что самому в радость?»

Современная социальная экономика приучила нас к особому культу страдания: чтобы много зарабатывать, нужно много работать, в идеале — на самой неинтересной работе из возможных; чем больше ты занимаешься тем, что приносит страдание, тем больше капитала — материального и символического — тебе полагается.

Книга Моргана Мейса открывает глаза на то, что так было не всегда. Если точнее — прежде все было наоборот: только то, что приносит радость и счастье, может сделать человека мучеником, вывести его на тот самый «иной» уровень бытия, когда он более не нуждается ни в коже, как апостол Варфоломей, ни в красках, как Франц Марк, в окопах перешедший на карандаш и уже ничего как художник оттого не потерявший — предсмертная графика его развивает в полную силу апокалиптического полотна, в центрального персонажа которого вскоре воплотился его создатель.

Признаться, мы не знаем, книга о какой картине закроет трилогию Моргана Мейса. Можем лишь предположить, что это будет монументальное полотно Ильи Глазунова «Рынок нашей демократии».