Теленок, ты упал в молоко

Размышления над «Орфикой» Евгения Афонасина

О загадочной орфической религии, якобы существовавшей некогда в Древней Греции, до недавнего времени не было известно почти ничего. Впрочем, после обнаружения в 1962 году сильно обгоревшего «Папируса из Дервени» не то чтобы многое прояснилось, но теперь у ученых появилась возможность рассуждать на эту тему хоть сколько-то предметно, что и попытался проделать в книге «Орфика. Тексты и исследования» Евгений Афонасин. Рассказывает Андрей Гелианов.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Евгений Афонасин. Орфика. Тексты и исследования. СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии имени Ф. М. Достоевского, 2025. Содержание

Папирус из костра

Что мы знаем про впервые зафиксированную свидетельствами в VI веке до нашей эры на территории Древней Греции и Фракии так называемую орфическую религию? Про орфическую религию мы не знаем ровным счетом ничего. Вернее так: долгое время мы не знали про нее вообще ничего, кроме косвенных свидетельств у Платона, Геродота и Прокла (и других авторов, которых нередко отделяли от орфиков столетия), а также некоторой художественной обработки у Еврипида и особенно Эсхила (об этом позже).

Похожая ситуация до обнаружения в 1947 году Библиотеки Наг-Хаммади была и с гностическими текстами, существовавшими в западной культуре в основном в виде разрозненных фрагментов и идеологически осуждающих пересказов вроде трактата «Против ересей» Иринея Лионского (впрочем, как видно, например, по «Искушению святого Антония» Флобера, для восстановления панорамной картины этого было вполне достаточно).

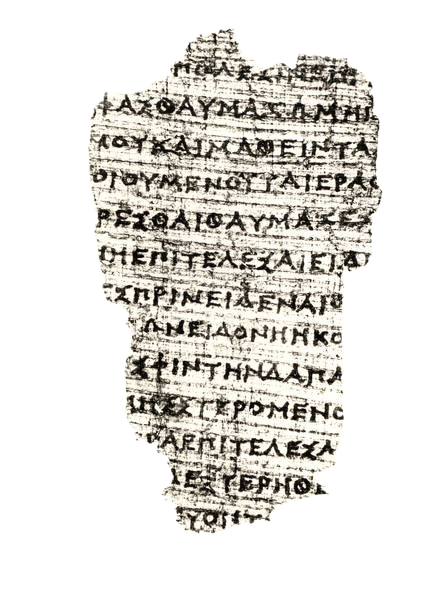

В роли Наг-Хаммади для орфических исследований выступил найденный в 1962 году в погребальном костре между Салониками и Кавалой «Папирус из Дервени» — сильно обгоревший свиток, представлявший собой копию текста двухсотлетней (по отношению к переписчику) давности, который сам по себе являлся разъясняющим комментарием на неизвестный нам орфический текст (судя по всему, это была короткая аллегорическая поэма, ученым удалось предположительно восстановить только отдельные цитаты, сохранившиеся у более поздних авторов).

Чтобы было еще веселее, написан фрагментарный папирус оказался на смеси аттического, дорического и ионического греческих диалектов, то есть одно и то же слово в одном и том же тексте могло писаться по-разному — а лакуны от жадного пламени погребального костра превратили все это в очень увлекательный для специалистов квест.

Насколько он был увлекательным, свидетельствует тот факт, что целиком опубликован восстановленный текст «Папируса из Дервени» был только в 2006 году, после рекордной для дисциплины паузы в 45 лет — до этого же момента, как видно из многочисленных примечаний Афонасина, специалисты-античники вели яростные баталии по реконструкции каждой строчки и иногда даже отдельных букв.

Исследования «Папируса из Дервени», таким образом, представляют собой сделанные 2500 лет спустя с разной степенью смелости и довольно условным консенсусом комментарии к комментарию на неведомо что — вот такой вот у нас, получается, основной и единственный прямой источник по тому, чем была орфическая религия.

В таких условиях простые читатели, интересующиеся древними религиями, находятся, пожалуй, даже в более выгодной позиции чем специалисты. Они могут, в принципе, свободно галлюцинировать (неизбежно на базе какого-то современного киноматериала) о том, что же там такое происходило у орфиков, в то время как антиковеды скованы парализующим пониманием того, насколько все эти реконструкции эфемерны и произвольны.

Так, на страницах 21 и 37 «Орфики» Афонасин сурово отчитывает лоскутный эклектизм современного оккультизма, а на странице 28 отпускает прекрасное замечание, что отдельные религиозные группы, типа пифагорейцев, орфиков и вакхантов, вероятно «либо смешивались, либо не существовали вовсе [как отдельные явления]», на странице же 39 автор приводит вполне убедительное мнение о том, что «орфизм» вообще является ретроспективным конструктом самих ученых-антиковедов, возникшим в процессе исследования ими весьма эфемерного и приглашающего к фантазированию материала — то есть непонятно, о чем мы вообще говорим.

В 2015 году «Папирус из Дервени» объявили «старейшей книгой Европы» и внесли в регистр памяти мира ЮНЕСКО со следующей формулировкой: «Текст папируса, который является первой книгой западной традиции, имеет глобальное значение, поскольку он отражает универсальные человеческие ценности: потребность объяснения окружающего мира, желание принадлежности к человеческому обществу с общепринятыми правилами и противостояние конечности жизни».

Эти формулировки вызывают в своем роде восхищение, потому что нужно сильно постараться, чтобы что-то подобное в этом папирусе разглядеть — по крайней мере, без поясняющих комментариев и широкого культурного и археологического контекста вокруг. Книга Афонасина как раз и есть такие комментарии и контекст.

Безусловно, можно придраться к тому, как профессор Афонасин (ранее он выпускал в той же серии РХГА книги про гностицизм, античную музыку, платоновскую академию, пифагорейцев, и т. д.) организует материал и к общей композиции книги — последние два текста про мотив небесного путешествия и про Джордано Бруно вообще по гамбургскому счету имеют к орфической религии очень опосредованное отношение.

Но все это совершенно неважно. «Орфика» бесценна хотя бы потому, что здесь кажется впервые на русском языке целиком печатается реконструированный текст «Папируса из Дервени» с построчным комментарием. Надо еще раз подчеркнуть, что сколько-нибудь значительные работы по орфизму не появлялись в Российской Федерации на русском языке никогда за всю ее историю — предыдущая публикация по теме (на целых 30 страниц!) состоялась в 1989 году в советском издании «Фрагменты ранних греческих философов».

С тех пор и до выхода «Орфики» 35 лет спустя все, кто не читал специализированные антиковедческие издания, но желал узнать хоть что-нибудь про орфическую религию, натыкались только на эзотерический ширпотреб вроде «Книги Орфея» (2001) или «Новых переводов орфических гимнов» (2017) от «магов», «возрождающих элевсинские мистерии» (предостережение по поводу подобных злоупотреблений, что интересно, содержится уже в самом «Папирусе из Дервени»).

В общем, работа Афонасина, выпущенная тиражом 500 экземпляров (что за времена настали, конечно) — колоссальный научный прорыв, оставшийся практически незамеченным.

Отдельного внимания заслуживают также предположения (стр. 51, 69 и в других местах), что автор «Папируса из Дервени» опирался на утраченное сочинение Гераклита (легендарный трактат «О природе»?) и что в тексте есть, таким образом, парафразы из утерянных фрагментов философа, а обгоревший в погребальном костре папирус — единственный их источник.

Вот, собственно, одно из таких изречений: «До совершения таинств надеясь достигнуть знания, свершив их, они уходят, лишенные даже надежды».

Мама, молния, мертвецы

Даже учитывая всю непростую историю с восстановлением единой картины по исчезающе малым кусочкам пазла (которые иногда как будто вообще из разных коробок), происходит в орфизме что-то довольно странное (стр. 21–26).

Зевс — который здесь не добродушный дед из сериалов про Геракла и Зену, а какая-то одержимая космологической властью лютая сущность — поглощает первородного Фанеса, родившегося из Яйца внутри первичной Матери Ночи, после чего как бы поднимается на самый верх вертикали онтологической иерархии. И теперь оказывается, что это он, Зевс, был всегда, просто с какого-то момента он начал носить имя Зевс. Затем этот Зевс-Фанес просит совета или «пророчества» у Матери Ночи о том, «что ему позволено совершить», то есть, как метко отмечает Афонасин, «легитимировать собственный захват власти и узнать, что необходимо сделать для того, чтобы ее удержать».

Затем Зевс совокупляется со своей матерью и становится ее потомком, тем самым замкнув весь цикл творения, «как бы вернувшись во времени» и «создав мир заново» (это место подозрительно похоже на «Конец Евангелиона», и на удивление такое сравнение действительно лучше помогает понять, что тут имелось в виду).

В колонке XXI, ближе к концу текста, утверждается, что «”Зевс”, “Небесная Афродита”, “заниматься любовью”, “Убеждение (Пейто)” и “Гармония” — все это имена одного божества» — тоже довольно радикальная мысль для 2500-летней давности.

Судя по сохранившемуся тексту «Папируса из Дервени», львиная его доля была посвящена разъяснению, почему все эти вещи типа божественного инцеста надо понимать не буквально, а аллегорически. Проблема понимания таких вещей, судя по всему, в античном мире действительно имела место. Еще пять веков спустя Диоген Лаэртский толковал орфические метафоры про Зевса и его маму вполне простодушно (перевод М. Л. Гаспарова):

Те, кто приписывают открытие философии варварам, указывают еще и на фракийца Орфея, называя его философом, и притом древнейшим. Но я не уверен, можно ли называть философом человека, который говорил о богах так, как он; да и вообще не знаю, как назвать человека, который бесстыдно приписывает богам все людские страсти, в том числе такие мерзкие дела, которые редкому человеку и на язык придут.

Далее в том же отрывке у Диогена есть деталь, которая в свете дальнейших рассуждений будет нам интересна:

Сказание гласит, что Орфей был растерзан женщинами; но в македонском городе Дне есть надпись о том, что он погиб от молнии: Музами здесь погребен Орфей, златолирный фракиец, Зевса, владыки небес, дымным перуном сражен.

Версию про молниевую смерть подтверждает также Павсаний, который добавляет памяти Орфея деталей мифологического колорита (Перевод С. П. Кондратьева):

Как мне кажется, Орфей превосходил красотой своих поэм всех бывших до него, но наибольший авторитет он заслужил тем, что его считали знающим, как совершать таинства в честь богов, как производить очищения за безбожные поступки, как врачевать болезни и как отвращать гнев богов… Есть, которые говорят, что Орфей нашел себе кончину, пораженный по воле бога молнией. А поражен он был молнией за те речи и откровения, которым, неслыханным прежде людьми, он учил в таинствах и обрядах. Фракийцы говорят, что те соловьи, чьи гнезда находятся у могилы Орфея, поют слаще и громче, [чем в других местах].

Растерзание женщинами (=вакханками, как в одноименной пьесе Еврипида), противопоставляемое смерти от молнии — это разумеется тоже очевидные аллегории, некритически понятые как биографические свидетельства. Чтобы понять, о чем речь, нужно рассмотреть вторую половину сокровища, которое перевел и прокомментировал для нас профессор Афонасин — «Орфические золотые таблички».

Это вполне буквальные листки из сусального золота, которые в изобилии находились в античных захоронениях начиная с IV в. до н. э. и содержали вариации (иногда совпадающие полностью) на тему одного и того же сопроводительного текста, который должен был проинструктировать душу, куда ей идти после смерти, чтобы освободиться.

Если бы таких текстов было побольше и детали были бы поинтереснее, можно было бы, наверное, издать это сегодня как «Орфическую книгу мертвых». А почему нет! В «Азбуке» вот в 2025 году вышел солидный том, где под одной обложкой «Египетская книга мертвых», «Индийская (???) книга мертвых» и «Тибетская книга мертвых», — в компанию загробного постмодернизма можно в принципе добавлять любых новых участников для веселья.

На самом деле минимализм, отсутствие вариаций и точность описаний этих загробных золотых табличек даже немного озадачивают: как будто бы их авторы точно знали, что они имеют в виду. С незначительными вариантами (местами, возможно, речь просто про описки) везде мы видим один и тот же текст: когда окажешься в чертогах Аида, справа от тебя (в одной табличке почему-то «слева») будет озеро/источник, около которого стоит белый кипарис, туда приходят пить воду нисходящие души (видимо речь о лете, воде забвения, предшествующей перерождению), туда ни в коем случае не иди, иди дальше и увидишь прохладный источник, текущий из озера Мнемозины (т. е. истины или буквально «припоминания», а-летейи), около него стоят стражи, которые зададут ритуальный вопрос. От ответа на этот вопрос будет зависеть дальнейшее существование души в божественном свете или ее дальнейшее отправление на «переплавку» (что будет, если ответить неправильно, не говорится, но вероятно стражи заставят душу вернуться к белому кипарису и испить воды забвения).

Вопрос звучит следующим образом: «Что ищешь ты в этой тенистой адской мгле?» (одинаково во всех табличках, иногда встречаются вариации как будто для более простого уровня понимания: «кто ты и откуда?» и «что за нужда тебя привела сюда?»). Отвечать надо так: «Я сын Земли и звездного Неба, меня иссушает жажда и я умираю, дайте же мне испить прохладной воды из озера Мнемозины».

Очень важно, что, судя по логике развития событий, доказанная двуприродность души автоматически означает принадлежность к той из природ, которая высшая. После этого, видимо, стражи обращаются за справкой к «подземному царю» (Аиду) и, если все в порядке, дают душе испить из источника припоминания — «и тогда ты, испив, отправишься по священной дороге, по которой идут другие прославленные мисты и вакханты» (стр. 90).

Присутствие тут вакхантов (то есть служителей Диониса), конечно, интригует. Об этом тоже велись и ведутся дебаты среди специалистов, но в целом консенсус такой, что отделить орфический культ от дионисийского задача крайне непростая, если вообще возможная. В этом свете очень иронично, что единственный орфический текст, в котором нет никакого Диониса, это как раз «Папирус из Дервени» — и мы не знаем, это потому, что свиток обгорел, или потому что его там правда не было по какой-то причине.

А Дионис там должен был быть, потому что ученые (все нижеследующие рассуждения про ритуал двуприродности, кстати — это открытие 120-летней давности одного конкретного ученого, Доменико Компаретти, которые критиковались позднее за их анахронистическую неоплатонистскую оптику, но другой связной концепции орфики у нас просто нет) давно нашли соответствие ритуальным словам с погребальных золотых табличек на Апулийском кратере (чаше для вина), примерного, плюс-минус 40 лет ровесника «Папируса из Дервени».

На нем изображена следующая сцена: Дионис стоит у трона Аида напротив своей матери Персефоны и пожимает хозяину подземного мира руку. За его спиной в разных вольных конфигурациях маются новопреставленные мертвецы, за которых, очевидно, Дионис и просит у Аида, свидетельствуя об их двойной природе («Я сын Земли и звездного Неба»).

Такая сцена, заменяющая божественным ходатайством стандартную процедуру забвения и реинкарнации, видимо, субъективно после смерти происходит для каждой души, озаботившейся заранее золотой табличкой и при жизни прилежно служившей орфическому/дионисийскому культу.

Почему, однако, за мертвых у Аида просит именно Дионис? Здесь надо знать его специфический лор (который несколько посложнее того, что с легкой руки Фридриха Ницше, в культуре сегодня считают «дионисийством»).

Прежде всего, Дионисов было несколько (от двух до пяти), и они различаются по дополнительным именам. Все относящиеся к ним дикие истории в последней эпической поэме античности, «Деяниях Диониса», собрал загадочный поэт V века нашей эры Нонн Панополитанский. Нас интересует история с убийством Титанами любимого сына Зевса и Персефоны (это, кстати, чисто орфический мотив, обычно матерью Диониса считалась Семела) — Диониса Загрея, «отпрыск рогатый, он Зевсов / Трон занимал единый на небе и трогал ручонкой / Детской зарницу Зевеса, в ладонях слабых младенца / Неразумного эти зарницы казались игрушкой!» (здесь и далее перевод Ю. Голубца).

Гера затем «из зависти» (на самом деле ее мотивы в античной мифологии куда более сложны и ближе к стихийному антагонизму) организует убийство Диониса Загрея при помощи Титанов. Эта сцена, центральная, по-видимому, для орфической религии, изобилует странным символизмом: в момент нападения Титанов маленький Дионис заворожен своим «отражением в зеркале»; Титаны на манер Рэмбо перед атакой «белым медом измазали лик злоковарный»; тело Диониса рассекают «тартарийским ножом», после чего он уже в расчлененном виде начинает на манер Протея пытаться собраться заново в разные формы, перечислительный ряд которых тоже явно далеко не случаен:

Стал он тогда превращаться, часто меняя свой облик!

То он Кронид хитроумный, юный, с грозным эгидом,

То он немощный старец Крон, изливающий ливень,

То он с ликом младенца является, то он предстанет

Юношей исступленным с первым пушком на ланитах,

Темным, что вдруг подчеркнет округлость нежную лика.

То вдруг львом обернется, в ярости грозным и страшным,

Львом, что с рыком могучим огромную пасть отверзает,

Гривою осененный густою, тянет он выю

Вдоль хребтовины косматой, хлещет хвостом непрестанно,

Шкуру мелькающим быстро будто бичом раздирая.

То вдруг прикинется, львиную бросив тут же личину,

С ржанием неуемным, высокогривым и диким

Жеребцом, что стремится жалящие удила

Перегрызть, их кромсая, белою пеной исходит.

То из уст испуская свистящее громко шипенье,

Извивается в кольцах змеем чешуйчаторогим…

В момент когда Дионис превращается в быка (напомним, что бык в Древней Греции был главным жертвенным животным), Гера на небесах исторгает «вопль, сотрясший небо» и оглушает его, после чего Титаны наконец добивают Загрея и пожирают, разорвав на части (у греков было специальное слово σπαραγμός, которое всегда встречается только в контексте ритуального растерзания, все это очень загадочно).

В некоторых версиях Титаны еще успевают разорванного Диониса поджарить, также присутствует отдельный большой спин-офф про судьбу сердца бога, которое избежало каннибализма (это нам сейчас неважно). Затем Зевс испепеляет убивцев молнией, и природы Титанов и Диониса смешиваются в некую первоматерию — из нее впоследствии и был вылеплен человеческий род. У каждого элемента этого мифа десятки интерпретаций, вариантов и продолжений, но в целом вот эта секвенция убийства Диониса Титанами, двуприродности результата и прямой связи с человеком, по-видимому, составляла основу орфизма.

Теперь лучше понятны многие моменты. И что это за «теленок, ты упал в молоко», который неоднократно встречается в золотых табличках — если бык был последней формой Диониса перед его дезинтеграцией, то перед нами, наверное, символ возвращения к чистой его первосути? И почему именно Дионис ходатайствует перед Аидом за своих последователей — ведь кому как не Загрею знать все и о двуприродности людей и о том, есть ли в них его частица («...и звездного Неба»). Молоко здесь, вероятно, Млечный Путь, то есть звездное небо вообще, единение с миром небесной природы, либо (что более интересно) указание на ту первоматерию, где после «падения теленка» (т. е. убийства бога в форме быка) смешались природы Титанов и Диониса (возможно вымазывание лиц убийц белым медом в тексте было указанием на этот ритуальный момент).

Здесь можно было бы также поспекулировать по поводу связи орфизма и более древних критских мистерий (у нас есть двуприродный человек-бык Минотавр, истинное имя которого, согласно Павсанию, было «звездный», Ἀστερίων, что также и имя его приемного мифологического деда) — но лучше перейдем к более интересной и имеющей отношению к обсуждаемой книге теме, к фигуре Эвменид в «Орфике».

Благоволительницы во храме

«Эринии» («гневные», они же, после мистерийной метаморфозы, «Эвмениды» или «благоволительницы») появляются уже в первых колонках «Папируса из Дервени» и на 20 странице «Орфики». Эвменидам полагается приносить жертвы, чтобы они в качестве Эриний не «наказывали пропащие души» (причем Эринии здесь служат инструментом Δίκη, справедливости в религиозном смысле, которая у древних греков того периода, по-видимому, отождествлялась со справедливостью юридической).

Это все происходит в III колонке «Папируса из Дервени», а в VI автор, который навсегда останется для нас неизвестным, уже невозмутимо называет этих странных существ женского рода «Эвмениды» (и Афонасин здесь совершенно разумно напоминает, что им посвящена одноименная трагедия Эсхила, завершающая часть трилогии «Орестея»). То есть произошла некая мистерия преображения.

Афонасин цитирует Дэвида Сидли, который и вовсе предполагает (стр. 105), что утраченный текст папируса содержал обращение к Эвменидам (точнее, написано в единственном числе «к Евмениде» [sic], но эти существа вроде бы никогда не ходят поодиночке), которым открывалась вся эта орфическая теогония: «Услышьте меня, Эвмениды, мстительницы за всякое бесчестье и зло, свершаемое людьми и не отдаваемое во власть случая, но искупаемое по необходимости» (в такой версии текст сохранился в позднем орфическом гимне № 70).

На странице 44 в комментарии к соответствующей колонке «Папируса из Дервени» автор вспоминает в связи с Эриниями приписываемый Платону текст «Аксиох» (написанный, судя по всему, лет через 300 после смерти Платона), в котором «тех, чья жизнь была истерзана злодеяниями, Эринии ведут через Тартар к Эребу и Хаосу, в обитель нечестивцев, где Данаиды бесконечно черпают воду и наполняют ею сосуд, где мучится жаждой Тантал, и т. д.» (перевод С. Я. Шейнман-Топштейн).

Не очень понятно, правда, к чему здесь этот текст I века до н. э. и почему автор не попытался проанализировать в связи с Эвменидами собственно «Эвмениды» — написанные, между прочим, уроженцем города Элевсин, — ограничившись беглым замечанием (на вообще-то важнейший эпизод обсуждаемой темы), что «мстящие духи Эринии в ходе описываемого ритуала, по-видимому, умиротворяются и превращаются в Эвменид» (стр. 51).

А там действительно есть что обсудить. «Эвмениды» вообще довольно странный текст, который обычно трактуют как аллегорию смены правовой системы с архаической, матриархальной и основанной на кровной мести на полисную, патриархальную и основанную на юридическом праве. В этом смысле у Эсхила получилось и правда очень своеобразное и красивое произведение, прямым, хоть и неофициальным сиквелом которого в том же ключе выступила «Ифигения в Тавриде» Еврипида (тоже, скорее всего, посвященного в Элевсинские мистерии).

Теперь специально обратим внимание на некоторые моменты трагедии Эсхила. Ее многоступенчатая кульминация — первое в истории демократическое судилище, должное определить, виновен или невиновен пришедший в Афины Орест, который во второй части «Орестеи», «Плакальщицах» убил свою мать Клитемнестру, в свою очередь убившую в первой части, «Агамемноне», его отца Агамемнона, вернувшегося с Троянской войны (из «Ифигении в Тавриде» мы, кстати, ретроспективно узнаем, что оправдывающее Ореста голосование Афина подделала, чтобы вышло по справедливости, то есть democracy was rigged from the start).

В качестве адвоката Ореста выступает сам Аполлон (подговоривший его на убийство матери); в качестве судьи с правом голоса — покровительница города Афина; в качестве истца, соответственно, преследовавшие Ореста до сих пор по всей земле Эринии (в сиквеле, «Ифигении» мы узнаем потрясающий факт, что по итогам суда они перестали преследовать Ореста только на территории Афин, то есть тут еще и истоки федерального права, но в данном случае это неважно).

В «Эвменидах» присутствует ряд прямых намеков на орфическое происхождение Эриний: они называют себя «дети Ночи, прежде век рожденные, и карами зовут нас в преисподней тьме», во втором Эписодии хор исполняет гимн «Матери Ночи» (по Гесиоду Эринии были рождены Геей, которая по отношению к Ночи сестра, у орфиков же в творении первична как раз Ночь).

Судилище тоже заранее rigged, потому что Аполлон и Афина играют в одной команде, и, когда солнечный бог произносит свою знаменитую речь о том, что, во-первых, он сам исполнял только волю божественного Отца (т. е. Зевса), а во-вторых, что отец в принципе важнее матери, и поэтому Орест невиновен в хтоническом кровном грехе, Аполлон использует в качестве основного аргумента… происхождение самой Афины (интересующие нас нюансы переданы, кажется, только в переводе эзотерика Вячеслава Иванова):

Вот мой ответ; увидишь, сколь он правилен.

Не мать дитяти, от нее рожденного,

Родительница: нет, она кормилица

Воспринятого семени. Посеявший

Прямой родитель. Мать же, словно дар, в залог

От друга-гостя взятый на хранение, —

Зачатое взлелеет, коль не сгубит бог.

Свидетельство пред нами: Зевса дочь на свет

Не из утробы матерней исшедшая;

Но ни одна богиня не родит такой!

Понятное дело, что Афине такая аргументация по душе, и она сама признается в своей пристрастности: «мне не было родимой, нет мне матери, — мужское все любезно, — только брак мне чужд». Интересно, что осуществив суд, результатом которого Эринии, естественно, возмущены, богиня дальше беседует с ними довольно интересным образом, начиная с прямых угроз: «Верю в помощь я / От Зевса и — сказать ли? — меж богов одна / Ключи добыть умею от хранилища / Где молнии хранятся под печатями».

Тут, конечно, в памяти прежде всего всплывает нонновский Дионис Загрей: «…отпрыск рогатый, он Зевсов / Трон занимал единый на небе и трогал ручонкой / Детской зарницу Зевеса, в ладонях слабых младенца / Неразумного эти зарницы казались игрушкой!»

Затем, пригрозив, Афина в попытках смирить гнев Эриний упоминает одно из тех имен, которые потом получили более простое толкование, но в XXI колонке «Папируса из Дервени» еще перечисляются в ряду метаморфирущих друг в друга первосущностей вроде Зевса и Небесной Афродиты: «Коль чаровницу речи убедительной, Пейто, святишь ты, слышишь ласку слов моих, останься с нами».

Вообще если немного прищуриться (и не бояться критики, потому что ты не ученый-антиковед), то вся картина судилища в «Эвменидах» — это же буквально орфический ритуал! Орест здесь — мятущаяся в Аиде душа, дальнейшая судьба которой зависит от определения того, к какой из двух природ она принадлежит — «А я по крови матери ль единой сын?»

Первая природа — земная, кровная, человеческая, смертная, одним словом, мир тех Титанов, которые растерзали Диониса; одним словом, природа, которую сторожат Эринии. Они отрицают отцовство в принципе: «Чужим ей [мужеубийце Клитемнестре] был по крови спящий в гробе муж», то есть настаивают на существовании только материального, смертного мира.

Вторая природа — логос, божественная искра и бессмертие, та природа, к которой относится Зевс и его дети-посланники, Аполлон и Афина. Решение, что Орест действовал в интересах Отца (здесь символически сливаются реальный отец, за которого он мстил, Агамемнон, и божественный Отец, Зевс, от имени которого вещал Аполлон) — это решение о том, что природа его души признана небесной, и нет больше власти над ним у Эриний/материи/смерти. Впрочем, смерти, природе, телу, тоже всегда нужно отдавать должное, потому что земля в греческом космосе вообще какая-то структура зыбкая и плывучая: помним, при братской дележке мира Зевс получил небо, Аид загробье, Посейдон воду — а земля, где живут люди, выходит, как бы территория пересекающихся влияний не только этих троих, но и мириады более мелких божеств и других непонятных созданий — неизбежно надо уметь договариваться.

Поэтому разговор Афины с Эриниями после суда носит структурно характер почти магически-заклинательный: хтонической сущности сначала прямо угрожают «хранилищем с молниями» (испепелением через прямое проявление самой высшей силы — то есть судьбой Титанов, растерзавших Диониса!), а затем уже мягко уговаривают, соблазняют и даже торгуются («Свидетельствуясь Правдой, обещаю вам / Престолы и пещеры в сей стране, в удел / Законный, вечный; жиром заблестит очаг / Где вы, всем градом чтимые, воссядете»).

Афина признает теогоническое старшинство Эриний: «Твой гнев терплю покорно: ты старейшая. Мудрей меня во многом ты, поистине», но жестко ставит ее на место в плане текущего онтологического расклада: «Но дал и мне довольно разуменья Зевс». Разуменье (μοῖρα), данное Зевсом, здесь тоже не какая-то фигура речи, а судя по всему вполне конкретная ритуальная формула, намекающая, почему именно Эринии следует уступить — помним, что мать Афины, Метида («мудрость») была поглощена Зевсом, после чего он родил Афину из головы, став ее отцом и матерью одновременно. Афонасин также указывает (с. 23), что в орфической традиции Метида отождествлялась с Первородным Фанесом, которого поглотил Зевс, а «разумение Зевса», Мойра — это вообще какая-то очень загадочная орфическая категория, означающая одновременно «дыхание» и «разумение» Зевса, которое существовало прежде него самого / прежде обретения им имени (с. 67).

То есть в этом пассаже Афина указывает на вообще самый высокий уровень своего происхождения (он все равно уступает на один этап первичной Матери Ночи, от которой ведут свой род Эринии, но в любом случае это выбор между хаосом небытия и бытием, который для живущих вполне очевиден). В итоге, немного поломавшись для виду, Эринии соглашаются на сделку (становясь Эвменидами), и все празднуют «Мир вековечный Палладина града / С дщерями Ночи, / — Светочи, рдейте! — Зевсом всезрящим и Мойрой скреплен».

Вот как-то так, можно предположить, «мстящие духи Эринии в ходе описываемого ритуала, по-видимому, умиротворяются и превращаются в Эвменид». Орест же, перед тем как уйти со сцены, произносит слова «Паллада, рода нашего спасение! Отчизну я утратил: водворяешь ты меня в отцовском доме», и это, разумеется, в первую очередь читается вполне буквально — но в свете всего вышесказанного можно понять слова Ореста и как ритуальную благодарность души своему заступнику и судье за то, что они позволили ей избежать смерти и «испив, отправиться по священной дороге, по которой идут другие прославленные мисты и вакханты».

Все это не такая уж натяжка совы на глобус, особенно учитывая, что символом Афины была именно сова, и в целом, переименовавшись в Минерву, через века, культуру римлян и построения неоплатоников типа Марсилио Фичино, Афина-Минерва, Афина-покровительница академии — в культуре в итоге во многом сблизилась по своей функции с Мнемозиной, матерью муз и госпожой припоминания, а также покровительницей источника бессмертия, к которому 2500 лет назад направляли последователей орфической религии золотые таблички.

Прогресс неумолимо движется, и то, о чем нельзя было даже помыслить, что само по себе было символом утраты и забвения, иногда обращается вспять. Так, в 2024 году нейросети помогли прочитать уничтоженный в Помпеях папирус и установить местонахождение могилы Платона (она оказалась в самом центре центра античного мира, на территории его Академии в Афинах, в саду рядом с «Храмом Муз»). Наверное, нас ждет еще много открытий такого рода.

Но важно помнить, что пусть томограф, нейросети и прочие чудеса техники помогут нам прочесть то, что считалось утраченным, мы все равно никогда не поймем, что именно значили эти слова, в каком именно мире жили написавшие их люди и чем для них были эти таинства и эти переживания. И вообще-то это нормально, ведь мы сами живем уже в совершенно другом мире, в котором нет места ни богам, ни чуду, а есть только множество черепков и фрагментов, и разумение, что пытается склеить их воедино.

Но все равно лучше не ходите к белому кипарису и помните, что мы дети не только земли — а еще и звездного неба.