Такой консерватизм нам не нужен

Об антилевацком памфлете британского философа Роджера Скрутона

Роджер Скрутон. Дураки, мошенники и поджигатели. Мыслители новых левых. М.: Издательский дом ВШЭ, 2021. Перевод с английского Никиты Глазкова. Содержание

Тридцать лет — один ответ

Тридцать лет — один ответ

Когда в разгар правого поворота времен Маргарет Тэтчер сорокалетний Роджер Скрутон, редактор консервативного журнала The Salisbury Review (который располагался на идеологической шкале правее, чем правящая Консервативная партия), опубликовал первый вариант «Мыслителей новых левых», он, по его собственному утверждению, стал для «рукопожатных» британских интеллектуалов персоной нон грата.

«Критики встретили книгу насмешками и негодованием, не упуская случая над ней надругаться. Эта публикация стала началом конца моей университетской карьеры: рецензенты сильно сомневались в интеллектуальных способностях и моральном облике ее автора. Эта внезапная опала поспособствовала атакам на все мои сочинения, касались они политики или нет... Нераспроданный тираж „Мыслителей новых левых” вскоре был изъят с полок книжных магазинов, переместившись в сарай в моем саду», — вспоминает Скрутон спустя три десятилетия в предисловии к переизданию книги с уточненным заголовком, который расставляет над новыми левыми последние точки: «Дураки, мошенники и поджигатели».

В том, что Скрутон верен заявленной им самим установке на провокацию, читатель может убедиться на первых же страницах его опуса. Новая редакция книги, сходу утверждает автор, могла бы принести пользу сегодняшним студентам, «вынужденным продираться через вязкие тексты Делеза, серьезно относиться к безумным заклинаниям Жижека или верить в то, что за теорией коммуникативного действия Хабермаса стоит что-то большее, чем неспособность ее автора коммуницировать». В списке авторов, чьи идеи рассматриваются в книге (в той или иной мере уничижительно), помимо уже названных, оказались историки Эрик Хобсбаум и Перри Андерсон, философы Дьердь Лукач, Теодор Адорно и Луи Альтюссер, экономист Джон Кеннет Гэлбрейт и многие другие; объединяет же их то, что над ними витает дух Карла Маркса — главная мишень Скрутона.

Претензии автора к Марксу и «аффилированным лицам» практически ничем не отличаются от привычных аргументов консерваторов. Предлагая масштабные проекты социального переустройства, основанные на идеалах 1789 года — свободы, равенства, братства, — левые в действительности приводят общества к еще большей несвободе, неравенству и конфликтам, чем при «старых порядках»: Скрутона неслучайно называют наиболее последовательным представителем британского консерватизма после его отца-основателя Эдмунда Бёрка, одного из первых критиков Великой французской революции.

Но в переиздании Скрутон так и не позаботился о том, чтобы существенно обновить аргументацию тридцатилетней выдержки — и это дает левым все основания отплатить ему той же монетой. Возьмем, к примеру, утверждение Скрутона, согласно которому Жан-Поль Сартр, Морис Мерло-Понти и Эрик Хобсбаум были «апологетами ГУЛАГа» (подтверждающие этот постулат цитаты, в значительной степени деконтекстуализированные, мы не станем приводить здесь ради экономии места, читатель легко найдет их в книге). Но если вспомнить, скажем, недавнюю дискуссию о ГУЛАГе, всколыхнувшую российское медиапространство в связи с заявлениями некоторых должностных лиц о возможном привлечении заключенных к строительству БАМа, становится очевидным, что о советском принудительном труде сегодня одобрительно высказываются отнюдь не левые.

Не левые занимались и реформами пенитенциарной системы в США, в результате которых «население» американских тюрем кратно выросло просто потому, что их передача на аутсорсинг частному капиталу не могла привести к иному результату. Последний сюжет — куда более новый в сравнении с расхожими обвинениями французских левых в том, что они — духовные отцы Пол Пота, изучавшего марксизм в Париже, но Скрутон слишком сосредоточен на выяснении отношений полувековой давности.

Столь же тенденциозно выглядит и его критика конструктивистского подхода к феномену нации, который ассоциируется с именем Эрика Хобсбаума — крупнейшего британского историка ХХ века, чьи интеллектуальные заслуги, кажется, не вызывают сомнения даже у большинства правых. Однако Скрутон, приклеивая к Хобсбауму ярлык одного из ключевых представителей «ресентимента в Британии» и припоминая «с тяжелым сердцем» одобренный им исход событий в Венгрии в 1956 году, заявляет, что историк до самой своей смерти точно так же относился к «тем зверствам, на которые другие бывшие коммунисты смотрели с растущим возмущением». Пример Хобсбаума, по мнению Скрутона, показывает, «как далеко можно зайти в пособничестве преступлениям, если это преступления, совершенные левыми».

Впрочем, Скрутон признает, что «исторические работы Хобсбаума действительно увлекательны», а «широта знаний, которую они демонстрируют, сочетается в них с элегантным стилем» — схожее одолжение он делает, к примеру, и книгам Мишеля Фуко. Однако знаменитые работы Хобсбаума и его коллег по «национальному вопросу», и в частности сборник статей «Изобретение традиции» (1992), вызывают у Скрутона настоящее негодование.

Ему, конечно, приходится признать, что шотландские танцы и килты, процессия в честь лорда-мэра и прочие появившиеся не ранее XVIII века ритуалы национальной идентичности шотландцев, о которых писал один из авторов сборника, историк-марксист Хью Тревор-Роупер, являются продуктами воображения. Последним же бастионом подлинной — «неизобретенной» — традиции для Скрутона оказывается общее право англоязычных народов, содержащее прецеденты из XII века, которые имеют силу даже в судах XXI столетия. В самом деле, на что же еще ссылаться британскому консерватору — но, с другой стороны, как быть тем странам, которые начали создавать современные системы права только в ХХ веке? Очевидно, что им никак было не обойтись без пресловутого изобретения традиций, и за примерами далеко ходить не придется — отечественные духовные скрепы вам в помощь.

Пиррова победа над «всепобеждающим учением»

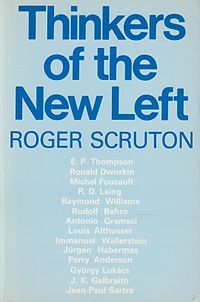

Первое издание «Мыслителей новых левых», 1985

Первое издание «Мыслителей новых левых», 1985

Главная же претензия Скрутона к Марксу и марксизму в его многочисленных изводах заключается в том, что автор книги в принципе не приемлет классовый подход к объяснению истории и общества. Любое рассуждение о социальных классах он изначально подозревает в приверженности левому «новоязу», а ключевой для марксистского объяснения современного мира термин «капитализм» вообще считает бесполезным — точнее, капитализм, с точки зрения Скрутона, просто безальтернативен, если единственной его альтернативой была давно почившая советская версия социализма.

«У себя в мансарде я могу отчетливо и упоенно представлять себе „ликвидацию буржуазии”. Но, спустившись в магазин на первом этаже, я должен говорить на другом языке. Только в каком-то очень отдаленном смысле женщина за прилавком принадлежит к классу буржуазии. Но если я все же выбираю относиться к ней именно так, то это потому, что меня околдовало само слово „буржуа”, и я пытаюсь распространить свою власть на эту личность при помощи данного ярлыка. Но в разговоре с реальным человеком — продавщицей — мне следует отказаться от самонадеянной претензии на власть и предоставить ей самой говорить за себя... Новояз, отрицая реальность, все усложняет. Действительность утрачивает гибкость, становится чуждой и враждебной. Отныне реальность существует, только чтобы с ней „бороться” и ее побеждать», — так, обращаясь к привычному для британских философов эмпиризму, объясняет автор свою неприязнь к классовому подходу.

В качестве ответа покойному британскому мыслителю можно привести не менее наглядное рассуждение исторического социолога Георгия Дерлугьяна — ученого, которого сложно записать в левые теоретики, пост- или неомарксисты, — из его книги с амбициозным названием «Как устроен этот мир». В этом пассаже за основу тоже взята встреча покупателя с продавцом:

«Где-то на улице большого города русская женщина покупает заурядный пучок бананов для своего единственного ребенка. Женщина разведена, как многие из ее подруг, и имеет высшее образование. Она горожанка во втором или третьем поколении, работающая в каком-то государственном бюрократизированном учреждении или в частном бизнесе, так или иначе отпочковавшемся от той же государственной структуры. Все это, конечно, результаты коренной трансформации ее общества в период советской военно-промышленной индустриализации. Бананы выросли на индустриальной плантации в Эквадоре, созданной американской транснациональной корпорацией, для чего вырубили немало гектаров тропического леса и регулярно вносят массу химикатов, смываемых дождями в реки и далее в мировой океан. Фрукты привезли в Москву через перевалочную базу в Роттердаме на польском дальнобойном грузовике. Продает бананы азербайджанский торговец. У него аж пятеро братьев, и все они более или менее нелегально находятся на заработках где-то в России» и т. д.

Для Дерлугьяна все эти узнаваемые в быту эмпирические детали открывают выход на большие теоретические вопросы. У Скрутона же декларируемый эмпиризм вторит приписываемому Маргарет Тэтчер заявлению о том, что общества не существует — за деревьями в самом деле сложно заметить лес.

Местами скрутоновская неприязнь к марксизму доводит его до весьма странных утверждений. Например, одна из главных претензий автора к Марксу заключается в том, что якобы именно он изобрел трудовую теорию стоимости (ценности). Это заявление заставляет усомниться в познаниях автора «Новых левых мыслителей» в области политэкономии, поскольку данное «лженаучное» учение придумал вовсе не Маркс, а те, на чьих плечах он стоял — Адам Смит и Давид Рикардо. И если уж на то пошло, большевики в своих экспериментах над экономикой во многом вольно или невольно следовали именно Смиту, а не Марксу: например, когда заменяли рыночное ценообразование директивным, рассчитывая цены именно исходя из трудозатрат (у Смита в «Богатстве народов» таких калькуляций немало). Но для автора «Дураков...» гораздо важнее то, что появление в конце XIX века теории предельной полезности, сформулированной маржиналистами во главе с Альфредом Маршаллом, «во многом подорвало влияние „Капитала”», — как будто это альтернативное объяснение процесса ценообразования и есть то самое всепобеждающее учение, неуязвимое для критики.

Но, как бы ни пытался Скрутон вычеркнуть марксизм из истории идей или принизить его значение, эта затея априори выглядит странно, учитывая то, что влияние марксизма выходит далеко за пределы левого фланга политического спектра, а сама фигура Маркса давно воспринимается в совершенно иных контекстах, чем пресловутое ленинское «учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Например, Рэндалл Коллинз, один из живых классиков американской исторической социологии, в своей знаменитой книге «Четыре социологические традиции» рассматривает Маркса и Энгельса как крупнейших представителей «традиции конфликта» — наряду с такими фигурами, как Георг Зиммель и Маркс Вебер. Скрутон с его призывами к уважению институтов и права в этой классификации попросту оказывается представителем другой традиции, которую Коллинз называет рациональной, или утилитарной.

Поэтому набеги автора на территорию соседнего интеллектуального поля порой напоминают поход в чужой монастырь со своим уставом. Перечеркнуть целую традицию кавалерийской атакой точно не удастся, а заслужить среди оппонентов репутацию «дурака, мошенника и поджигателя» очень даже можно. Впрочем, все это отнюдь не отменяет того факта, что многие левые сами склонны вести дискуссию подобным образом, но не вполне понятно, зачем консерватору отвечать им в той же манере.

В конечном итоге возникает подозрение, что за риторикой Скрутона скрывается некая личная обида, которая возникла в эпоху холодной войны, да так там и осталась. «Почему после века социалистических бедствий и перманентного краха этого интеллектуального наследия левая позиция остается, так сказать, позицией по умолчанию для всех думающих людей, ищущих целостной философии? Почему „правые” маргинализированы в образовательной системе, оскорбляются медиа и рассматриваются политическим классом как парии, пригодные только подчищать после оргий буйного нонсенса, которым предавались морально превосходящие их?» — вопрошает автор в заключительной главе книги.

Между тем, если обратиться к актуальной левой повестке (точнее говоря, леволиберальной), то для нее «век социалистических бедствий» определенно остался в далеком прошлом, хотя некоторые правые политики (например, американские республиканцы) и продолжают эксплуатировать прежние страхи перед коммунизмом. В целом же для сегодняшних левых идеи равенства и социальной справедливости опосредованы новыми реалиями наподобие глобальных изменений климата, а в ряде случаев решения, предлагаемые левыми, находят полное понимание и на противоположном фланге. Показательный пример — концепция базового безусловного дохода, которую отстаивают как нынешние левые либералы, так и некоторые теоретики консервативного толка вроде американского политолога Чарльза Мюррея, близкого к республиканцам.

Другое дело, что эти новомодные доктрины также несут в себе риск превращения в некие тотализующие дискурсы, а свежие тому примеры — идеологии типа BLM и экологического активизма. В этом отношении работу Роджера Скрутона, несомненно, можно считать еще одним напоминанием об опасностях утопических проектов радикального переустройства мира, рождающихся в светлых головах интеллектуалов. Так или иначе, «Мыслители новых левых» — книга, написанная человеком, который глубоко убежден в собственной правоте, и эта его позиция мало кого оставит равнодушным: скрутоновская провокация по-прежнему в состоянии задеть читателя за живое.