Современность длиной в сорок лет

О книге Камиля Гимаздтинова «Изображая Центральную Азию. Оптика, идентичность и эстетика современного кино региона»

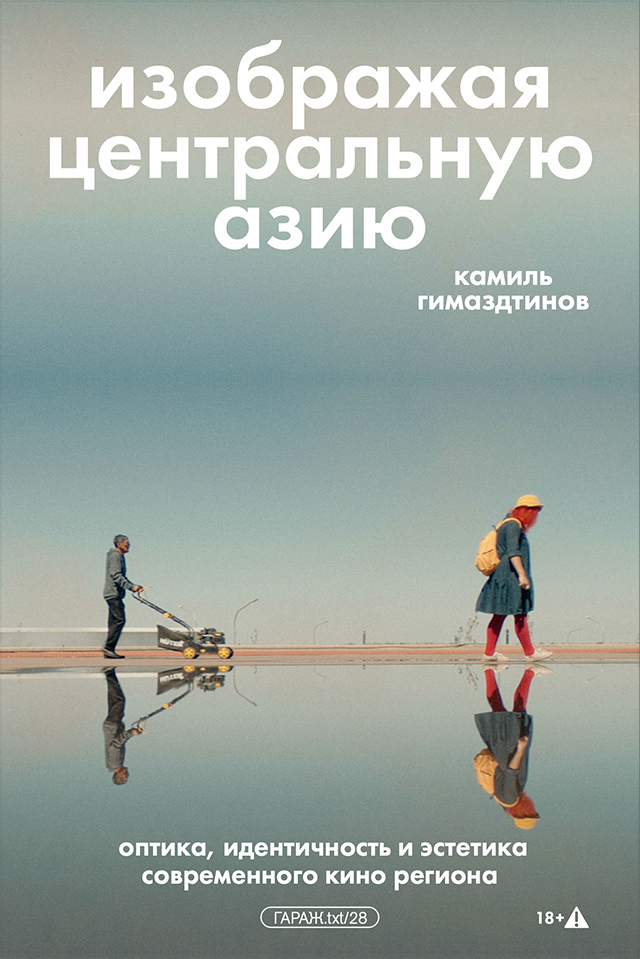

Кадр из фильма «Каракум» (реж. Усман Сапаров, Аренд Агте, 1994)

Кинематограф Центральной Азии редко становится предметом пристального изучения, хотя он дает исследователям благодатный материал: во всем его спектре от блокбастеров до фильмов, снятых энтузиастами, отражается вся новейшая история региона. В книге «Изображая Центральную Азию» Камиль Гимаздтинов собирает эту разрозненную летопись, чтобы показать, как на экране рождаются и меняются представления о национальной идентичности. По просьбе «Горького» об этой книге рассказывает Алена Фокеева.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Камиль Гимаздтинов. Изображая Центральную Азию. Оптика, идентичность и эстетика современного кино региона. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2025. Содержание

Большая часть зрителей (в том числе зрителей местных) с кино Центральной Азии знакома весьма поверхностно. Перечислить картины, о которых среднестатистический зритель хотя бы слышал, даже если не смотрел, не так сложно. Это, пожалуй, «Игла» Рашида Нугманова, «Фара» Абая Карпыкова, «Шиzа» Гульшад Омаровой и международный «Монгол» Сергея Бодрова-старшего. Отчасти объяснить это можно тем, что фильмов в регионе выходит не так много, хотя, разумеется, хорошего кино Центральной Азии гораздо больше, чем названий в этом печально коротком списке.

Тем не менее в своей книге исследователь кино, драматург, театральный режиссер, шеф-редактор интернет-журналов о культуре Татарстана «Инде» и «Инде. Алмет» Камиль Гимаздтинов фокусируется не только и не столько на отдельных фильмах и именах, сколько на изучении исторического, социального и политического контекста, непосредственно повлиявшего на развитие и индустрии. Его книга посвящена кинематографу Центральной Азии от первых кинопоказов и попыток снять «свое» кино до реалий и фильмов последних лет, но в первую очередь исследователя интересуют процессы последних десятилетий.

«Написать ее [книгу] меня побудили три мотива: собрать и сохранить летопись нового кино региона; проследить, в какой момент центральноазиатский экран начал обретать „современность“, в которой мы живем (спойлер: в этом году „современности“ почти 40 лет), и, наконец, попытаться построить мостик к этой „современности“ для тех, кто так же может ощутить ностальгию при виде экранного Амангельды Иманова, но мало или совсем ничего не знает о нынешнем состоянии кино пяти республик».

В соответствии с этими мотивами в книге упоминаются фильмы не только разных жанров, но и очень разного качества. Конечно, немало место отводится уже упомянутым выше «Игле» и «Шиzе», а также «Кош ба кош» Бахтиёра Худойназарова, «Командировке» Майрам Юсуповой и «Тюльпану» Сергея Дворцевого. Но еще Гимаздтинов много говорит об исторических блокбастерах — более и менее удачных, но всегда очень дорогих. И о дешевых, не заботящихся об этике и, мягко говоря, малозначимых для мира искусства, зато коммерчески успешных «народных» комедиях. Рассказ о франшизе «Путь лидера» о Нурсултане Назарбаеве и вовсе занимает целых 11 страниц, хотя заподозрить автора книги в большой любви к этой киносерии трудно. Зато благодаря такому разнообразию начинаешь верить в то, что к своей функции летописца Гимаздтинов относится вполне серьезно: фиксирует и интерпретирует, стараясь не упустить ничего социально значимого.

Тон повествования, опять-таки в соответствии с обозначенными во введении задачами, кажется довольно прохладным, стремящимся к объективности, что вовсе не лишает книгу драматизма. Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан — страны очень разные, но объединяет их, помимо всего прочего, трудный путь развития. В том числе развития кинематографа.

Всевозможные запреты как отдельных фильмов, режиссеров и подходов, так и художественного кинопроизводства в целом, нехватка кадров, денег и технического оснащения, стихийные бедствия (а именно Ашхабадское землетрясение 1948 года — одно из самых разрушительных в истории человечества), военные конфликты и, конечно, развал СССР вынуждали кинематографистов переизобретать и перепридумывать художественное кино, искать новые смыслы, языки и формы практически с нуля. Иногда потрясение становилось толчком для выхода на новую высоту, иногда достигнутое утрачивалось безвозвратно, как многие из «отправленных на полку» в советские годы фильмов. Так что искусственно нагнетать обстановку Гимазтдинову не приходится — и драматичных, и смешных эпизодов в истории центральноазиатского кинематографа вполне достаточно для трехсотстраничной книги со множеством приложений и иллюстраций.

Характерной и говорящей о многом особенностью кинематографа региона в этом контексте кажется частое привлечение к съемкам непрофессиональных актеров. Никак не связанные с индустрией местные снимались как в немом кино двадцатых, так и в проектах относительно недавних — и опять-таки очень разных и рассчитанных на принципиально разную аудиторию. К примеру, в первом коммерчески успешном кыргызском фильме «Любовь дочери министра» (и далее в «Любви дочери министра — 2» и «3») и получившей главный приз Каннской конкурсной программы «Особый взгляд» картине «Тюльпан» Сергея Дворцевого. Работа с непрофессионалами — не только и не всегда вынужденная мера. В этой особенности можно усмотреть и влияние документального кино, авторам которого при советской власти, кажется, жилось чуть легче, чем авторам игрового (например, «Таджикфильм» долгое время взрослое игровое кино не снимал вовсе, выпуская только документалистику и фильмы для подростков). А еще местные непрофессионалы в кадре — это попытка найти адекватное выражение национальной специфики, избежать экзотизации или невнятного условно-центральноазиатского изображения быта.

Для постсоветского кино региона поиск средств отображения национальной идентичности по-прежнему одна из ключевых задач, тем более интересная, что сконструирована эта идентичность очень сложно. «В идейном плане новая центральноазиатская идентичность начала строиться на четырех основаниях. Никуда не делась советская идентичность, глубоко укорененная в быту и образе жизни; к ней добавилась этническая составляющая с ее обращением к традициям, историческому опыту и пересмотром отношения к прошлому; религиозность — в основном мусульманская; а также либерально-демократическое начало, предполагающее трансформацию и постепенное встраивание в глобальную экономику».

Среди ключевых для постсоветских кинематографистов Центральной Азии тем Гимаздтинов называет культурную пропасть между жителями городов и аулов, отношения человека и государства, переосмысление национального прошлого и поиски объединяющих сограждан идей и смыслов. С одной стороны, смотреть картины, снятые на эти темы, не имея представления о том, как живут сегодня и как жили вчера Казахстан и Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан, может быть сложно — причины и следствия событий, образы героев и режиссерский замысел могут остаться не вполне понятными. С другой — именно просмотром национального кино эту лакуну в представлении о мире можно попытаться заполнить. В этом смысле книга Гимаздтинова может стать если не путеводной звездой, то хотя бы путеводителем — не слишком подробным, зато охватывающим ключевые процессы, имена и события. Тем более что сегодня на российском книжном рынке работы об истории региона есть (например, исследования Адиба Халида и Фредерика Старра), а вот громких книг о современном искусстве не хватает. А ведь оно, это искусство, существует.

В дополнение: подборка фильмов из книги «Изображая Центральную Азию. Оптика, идентичность и эстетика современного кино региона».

«Время желтой травы», 1991. Режиссер Майрам Юсупова

Размеренная жизнь отдаленного таджикского селения прерывается, когда местные находят труп чужака. Что делать с находкой — непонятно. Омыть? Отнести в мечеть? Где и как его хоронить и кто должен его оплакивать? Откуда незнакомец пришел и как умер? Группа местных мужчин растерянно стоит над телом, перебрасываясь малозначительными репликами. По горам бродят стада коз, в небе парит большая птица. «Время желтой травы» — полнометражный художественный дебют Майрам Юсуповой, снявшей около трех десятков документальных фильмов, кино тревожное, медленное и суровое.

«Не увидеть в этом сюжете февраль 1990-го, пожалуй, едва ли возможно — как и не увидеть в мертвеце образ целой страны, общего прошлого, существовавшего поодаль от любого аула и кишлака, но в итоге обрушившегося на каждый из них всей своей тяжестью», — пишет Камиль Гимаздтинов.

«Гибель Отрара» («Тень завоевателя»), 1991. Режиссер Ардак Амиркулов

Подосланный в войска Чингисхана лазутчик, за семь лет из раба превратившийся в тысячника, спешит предупредить о надвигающейся опасности правителя Хорезмского государства, но его, конечно, не слушают. Двухсерийная история о завоевании и уничтожении монголами древнего города пытается по очень скудным сведениям и с очень скудным бюджетом реконструировать не только мышление (в том числе и религиозное), но и быт жителей древнего государства.

«Персонажи постоянно обращаются к Аллаху и Корану, пытаются осмыслить происходящее так, как это могли бы (в теории) делать люди в далеком прошлом. Важна в ленте и репрезентация средневековой городской жизни, которая полностью отсутствовала во взгляде советского кино на прошлое центральноазиатских государств».

«Кош ба кош», 1993. Режиссер Бахтиер Худойназаров

Мира возвращается домой в Душанбе, чтобы узнать, что растяпа отец вместе со всем «движимым и недвижимым» имуществом проиграл бандиту ее саму. Следить за свободолюбивой и вовсе не намеренной подчиняться Мирой приставляют молодого Далера — и у них завязывается роман. На фоне то и дело звучат выстрелы, на улицы выезжает военная техника, выходя прогуляться по городу, герои нарушают комендантский час. Идет Гражданская война.

«Авторы задумывали его как обычную криминально-романтическую драму, но социально-политический контекст, которым оказалась пронизана картина, моментально превратил ее в живой памятник».

«Каракум», 1994. Режиссеры Усман Сапаров, Аренд Агте

Туркменский и немецкий семейный фильм о двух мальчиках — Роберте и Мураде и их приключениях. В безводной пустыне в окружении ненадежных взрослых им удается не только выживать, но и получать удовольствие от происходящего, что особенно впечатляет, учитывая, что говорят мальчики на разных языках. Тут смешалось все: сухопутный яхтинг и крошка-самолет, наркомафия и европейские инженеры. Но главная звезда фильма — белая козочка с дыркой в ухе, за благополучие которой переживаешь всем сердцем. (Спойлер: с козой все будет хорошо).

«Товарищ Бойкенджаев», 2002. Режиссер Юсуп Разыков

Политическая сатира по пьесе Абдухолика Абдураззакова о маленьком человеке в большой и абсурдной госмахине. Конец 1980-х. Узбекскому райцентру приходится столкнуться с неожиданным вызовом. Внезапно умерший после организованного в его честь праздника партийный руководитель последним указом велел построить огромное кладбище в форме звезды. Там будут хоронить и узбеков, и киргизов, и казахов, и русских, и все наконец-то станут равны. Непростое дело поручают местному чиновнику Бойкенджаеву. Но найти готового к смерти узбека все никак не удается.

«Неизвестно, толкнула ли на очередную деконструкцию советского мифа Разыкова невозможность говорить так же открыто о настоящем времени, но стилизованная картина неожиданно много сообщила и о нем: о страхе смерти, нежелании людей участвовать в больших политических проектах (кладбище — экстремум, и всё же), общем для многих постсоветских людей желании маленького счастья „на обочине“».

«Пустой дом», 2012. Режиссер Нурбек Эген

Безысходный фильм о миграции как способе выживания. Асель сбегает от жестокого мужа — и продолжает бежать. Из киргизской деревни в Москву, из Москвы во Францию. Любая попытка довериться кому бы то ни было заканчивается предательством, мир полон опасности и недобр. Бежать некуда, оставаться на месте невозможно.

«Улболсын», 2020. Режиссер Адильхан Ержанов

Улболсын (в переводе — «пусть будет сын») за время жизни в городе накопила достаточно денег, чтобы отправить младшую сестру, живущую в поселке, учиться за рубеж. Однако сестру похищают — местный знахарь вознамерился сделать несовершеннолетнюю девочку своей младшей женой. Динамичное и злое кино, в котором ответом на насилие становится насилие.

«Ласточка», 2024. Режиссер Малика Мухамеджан

Француз фотограф застрял посреди степи. Пока Луи ждет починки машины, у себя в доме его приютили Карлыгаш и Ильяс — молодая симпатичная пара, которой, кажется, абсолютно не о чем разговаривать. Карлыгаш и Луи явно тянет друг другу, у Ильяса тоже есть любовный интерес на стороне. Казалось бы, супругам надо разойтись, и все будут счастливы, но не тут-то было. Дебютная работа Малики Мухамеджан — медленное, тягучее кино, за течением которого наблюдаешь как за степным пейзажем — просто потому, что красиво.