Сначала бог умер, потом его убили

Рецензия на историософскую трилогию Алейды Ассман

Специально для «Горького» Дмитрий Бавильский рассказывает о трилогии историософских исследований Алейды Ассман, изданной «Новым литературным обозрением».

Алейда Ассман. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, Библиотека журнала «Неприкосновенный запас», 2014, 2018. Перевод с немецкого Бориса Хлебникова

Алейда Ассман. Новое недовольство мемориальной культурой. М.: Новое литературное обозрение, Библиотека журнала «Неприкосновенный запас», 2016. Перевод с немецкого Бориса Хлебникова

Алейда Ассман. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна. М.: Новое литературное обозрение, Библиотека журнала «Неприкосновенный запас», 2017. Перевод с немецкого Бориса Хлебникова

I.

В основе книг Алейды Ассман лежат описания ментальных сдвигов в европейском и — шире — мировом сознании. Сдвигов, возникших после Второй мировой, но победоносно закрепившихся уже после падения Берлинской стены, когда именно они стали основой нового мировосприятия. Ассман претендует на формулирование новой социальной онтологии, поскольку начинает выкладки с фундаментальных изменений в восприятии времени. Раньше оно было цикличным (в античности и средневековье) или поступательным (в Новые и Новейшие времена), после наступления эпохи Просвещения и, соответственно, теории неостановимого прогресса.

Именно этому процессу смены ощущения хронотопа посвящена самая важная (ибо самая фундаментальная) ее книга «Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна» (НЛО, 2017).

Для Ассман эволюция неразрывно связана с постоянной эмансипацией и развитием возможностей отдельной личности. Сначала человек существует в родовых и клановых отношениях, затем становится свободным человеком или рабом, определеннной национальности, после уже — чьим-то вассалом или холопом конкретного вероисповедания, затем представителем профессионального цеха, сословия, класса…

Всё началось, когда «примерно в 1770 году появилось новое понятие „история”, заменившее в качестве „собирательного единственного числа” множественность различных историй. Тогда же возникло абстрактное понятие „будущее”, сменившее представление об ожидаемых событиях…»

Эмансипация постоянно выделяет человека из всяческих множеств, в конечном счете оставляя его в полном одиночестве. Это происходит в эпоху модерна (модернизма), после открытия бессознательного (и, соответственно, психоанализа, а также экзистенциализма) и наступления массового общества.

Именно здесь, на территории ХХ века, заброшенность человека, помноженная на многочисленные беды кризисов и войн, настолько ускорилась, что стало возможным говорить об особом мировосприятии каждого человека, совершенно отдельным образом воспринимающего формы своего априорного опыта — времени и пространства.

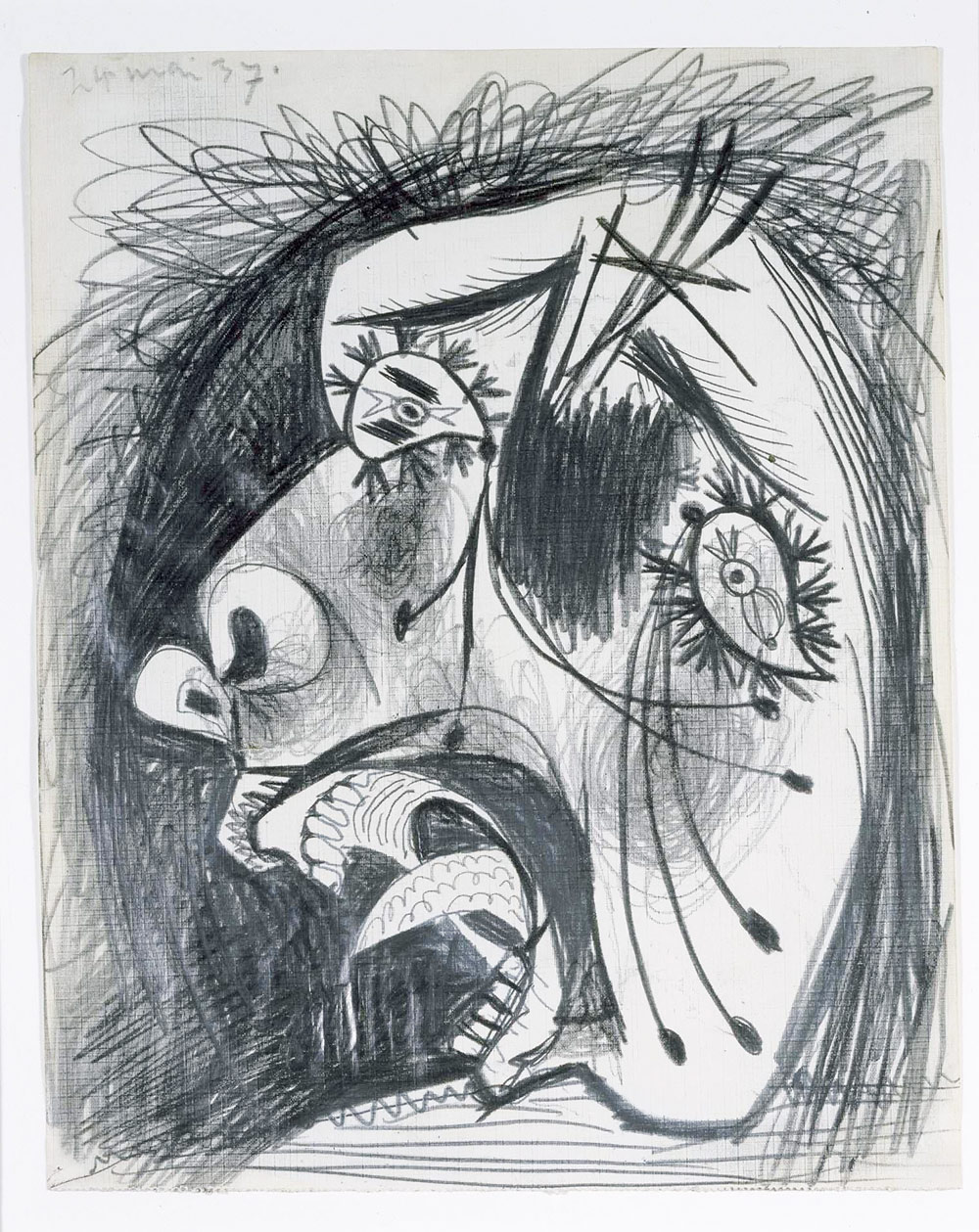

О чем, кстати, недвусмысленно сигнализировал расцвет «высокого модернизма», который и в литературе, и в музыке, и в изобразительном искусстве воспринимается набором персональных мифологий, словно бы основанных на открытиях собственных физических законов, — от земного притяжения до укрощения энтропии. Сплющенные фигуры Джакометти, инфузории-туфельки Миро или тела Бэкона, размазанные в рапиде, — говорят нам именно об этой, предельно персоналистской онтологии, завязанной на индивидуальное восприятие основных физических, антропологических, духовных и каких угодно измерений.

Сначала бог умер, потом его убили, после расчленили — и вот уже окончательно голый человек остался один на голой земле, из-за чего каждому приходится заново изобретать не только свой гендер, но и личный хронотоп.

Ассман пишет о самовосприятии людей в ситуации, когда уже даже постмодерн выдохся и постепенно исчез — то ли как следы на прибрежном песке, то ли как воздух, вышедший из сдувшегося воздушного шарика.

«Тема этой книги четко определена: распад и новое построение взаимосвязи между прошлым настоящим и будущим» (5). Теперь, когда будущее скомпрометировано отменой поступательного прогресса (не факт, что он есть), а прошлое окончательно отчуждено и на льдине оторвалось от нашего посттравматического эона, уплыв в вечность, важнейшим свойством времени оказывается обнаружение «настоящего настоящего», которое, по вполне понятным причинам, каждый проводит в собственном режиме.

«Время — это действие, и действие — это время; так мы движемся во времени от одного отрезка настоящего к другому. Пока длится действие, длится и настоящее; когда оно миновало, нужно готовиться к следующему отрезку настоящего. Большинство этих действий повторяется, они рутинны и шаблонны, поэтому время таких действий несет в себе вариации известного и предсказуемого» (26)

Несмотря на индивидуальный подход к переживанию темпоральности как одежды, скроенной по моим, персональным лекалам, возникают, тем не менее, и общие черты в подходе «эпохи» к проживаемым ею отрезкам. Видимо, для того, чтобы современный человек окончательно не оторвался от земли и точно таких же, как он, современников, блуждающих в собственных нестандартных определениях стандартов, превращающих нас друг для друга в законченных инопланетян.

«Подобная установка на эмансипацию от прошлого и будущего, которая превращает нашу жизнь в неопределенное, безотчетное, чувственно переживаемое мгновение, может стать целью разве что некоторых художников, философов, виртуозов порхания по жизни. Желание целиком сосредоточиться на настоящем зачастую сочетается с гедонизмом, стремлением к моментальному удовлетворению своих прихотей, но это желание может сопровождаться и аскетизмом или покорностью судьбе…» (218)

Подобно человеку, напополам состоящему из модернизма и постмодерна, Ассман, как это хорошо видно из лексики отрывка, осуждает наступление буквальных новых времен. Однако, как ответственный и объективный исследователь, она ничего не может с этим поделать и этому противопоставить. Но лишь зафиксировать, что на наших глазах формируется новая онтология, которая только на первых порах характеризует мировоззрение передовых отрядов наших соседей по времени — художников и философов, как раз и научающих нас замедляться, ловить радость от максимальной наполненности каждого мига, становиться «виртуозами порхания по жизни».

И тут, конечно же, было бы интереснее прочесть про ситуацию, внутри которой мы теперь существуем, но как ее поймать, если одним из основных свойств модерности является ускользание от фиксации?

Именно поэтому большую часть книги «Распалась связь времен?» Ассман посвящает характеристикам модерна, предлагая основные свойства новой темпоральности достроить уже самому читателю. Так как все актуальное и становящееся, видимо, диалектически противостоит тому, что предшествовало.

Главы «Пять аспектов темпорального режима Модерна» (перелом времени, фикция начала, творческое разрушение, разрушение и сохранение как изобретение исторического, а также постоянное ускорение) плюс описание «Темпоральных концепций позднего Модерна» создают абстрактные картины наших вчерашних и позавчерашних ощущений исключительной степени плотности, но в настоящем и, тем более, будущем, Ассман движется практически на ощупь. Пока только-только подступаясь к формулированию актуальных черт темпоральности, но и это уже хорошо, так как, может быть, со времен Бергсона, кажется, никто не занимался описанием закономерностей длительностей так последовательно и терпеливо.

«На первом этапе приходилось больше полагаться на интуицию и догадки, нежели на четкие факты. Если прибегнуть к метафоре, то мой метод работы напоминал не столько зонд, сколько рудоискательскую лозу, которой иногда пользуются геологи. Вместо планомерных поисков — движение на ощупь, случайные или попутные находки, увиденные периферическим зрением где-то в стороне…» (5-6)

Тем не менее именно эта книга, над которой немецкая исследовательница работала десять лет, кажется важнейшей из ее трилогии. В ней она пыталась поймать то, что лежит в основе всех остальных эмоций и даже чувств, — но то, что отловить труднее всего остального: ощущение текущего времени, задающего форму всему остальному мировосприятию нынешнего человека.

Именно из-за этого Алейда Ассман и создает подробную структуру всего, что связано с закончившимся в конце ХХ века всеобщим режимом темпоральности, из которого ее последовательности смогут когда-нибудь вывести определения каких-то новых времен.

II.

В отличие от Бергсона, у Ассман, впрочем, есть конкретный, прикладной социально-политический интерес.

Память — серая зона между политикой и психологией. Прошлое окончательно заканчивается из-за смены формаций, но не экономических, а общественно-политических: модернизм и постмодерн истончаются с появлением понятий «мемориальная культура» и «коллективная идентичность». Так как парадоксальным, но закономерным образом культура окончательных индивидуалистов оказывается естественной платформой для возникновения новых, особенно плотных массовых общностей.

«Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика» (НЛО, 2014, 2018) перечисляет и исследует формы общей человеческой памяти, наследующих коллективным травмам, диалектике индивидуальных и общественных подходов к общему прошлому. Именно поэтому «Длинная тень прошлого» максимально структурирована как учебник или даже справочник.

На ощущение это, постоянно отлавливаемое при чтении книг Ассман, также работают отстраненный, демонстративно объективизированный стиль, прекрасно переданный Борисом Хлебниковым, а также нутряная меланхолия правоты, позволяющей максимально убирать автору «авторское начало». Раз уж пишет она о материях общественно значимых, принципиальных и регулирующих отношения между отдельными людьми и даже странами, то должна воспроизводить язык официального документа или же энциклопедии.

Например, так: «Эмпатия — не сентиментальная чувствительность; она начинается с гражданского просвещения, информации, достоверного знания. Основу эмпатии составляет конкретика, когда за абстрактной и анонимной статистикой стоят живые люди с их именами, лицами и историями…» (3, 147)

Например, так: «Эмпатия — не сентиментальная чувствительность; она начинается с гражданского просвещения, информации, достоверного знания. Основу эмпатии составляет конкретика, когда за абстрактной и анонимной статистикой стоят живые люди с их именами, лицами и историями…» (3, 147)

Сначала Ассман подробно описывает все возможные индивидуальные формы конструирования прошлого. Для этого ей нужно полностью составить категориальный аппарат, которым она теперь оперирует на протяжении всех своих книг и статей, поэтому, думаю, правильнее всего начинать трилогию Ассман следует именно с этой книги.

Что такое индивидуальная память?

Что такое социальная память?

Насколько возможна коллективная память и не фикция ли она?

Чем «культурная память» отличается от «накопительной и функциональной»?

Далее следуют основные понятия и топосы индивидуальной и коллективной памяти. Кто вспоминает? Что дает общей идинити переориентация с традиционного в историософии «топоса победителей» на «топос побежденных»?

Как вспоминают травматическое прошлое жертвы, а как преступники? Они ведь молчат, стараясь не выходить в общественное поле и поэтому варятся в собственном боку, переваривая свои преступления где-то глубоко внутри, вплоть до полной потери идентичности (Ассман приводит несколько психопатических примеров ложных биографий, которые нацисты проживали после Второй мировой с нуля).

Как осуществляется «простое» воспоминание, а как травмированное? Как и зачем работают — в том числе и в «обыденной» жизни — «замалчивание», «забвенье», «вытеснение», «траур и скорбь»?

Существует ли индивидуальная вина за общее прошлое или только общая?

Ведь это же «Примо Леви позднее писал, что „сокрытие правды о концлагерях”, „добровольное незнание” составляет едва ли не самую тяжкую вину немецкого народа…» (88)

Вторая часть книги — многочисленные примеры реального существования материй из теоретической части. Большинство из них написано на германском материале: и потому что исследовательница немка, а еще и оттого, что немецкий опыт ХХ века позволяет проследить головокружительные качели между позициями «завоевателей» и «врагов человечества» до раскаянья «побежденных», заглаживающих вину перед всем миром. Общие беды и страдания соединяют больше общих радостей, имеющих отрывочный и рассыпчатый характер. Точно так же поражение нации для общих воспоминаний имеет гораздо большее значение, нежели триумф и траур.

И здесь мне интереснее всего были «немецкие жертвенные нарративы», включающие аналитические главы о Зебальде и Грассе, которые зафиксировали смещение парадигмы с тотальной вины немецкого народа к вниманию жертвам и лишениям, понесенным немцами вместе с другими потерпевшими от военной агрессии.

Важно отметить, что дискурс жертвы постепенно меняется не только в продвинутых демократиях Европы, но и во всем прочем мире: революционный для второй половины ХХ века разговор с позиции жертвы в нынешнем веке становится фундаментом для совсем уже новой исторической политики.

Питер Бёрк считал, что «часто говорят: историю пишут победители. Однако можно сказать, что победители забывают историю. Они могут себе это позволить, а вот побежденным невозможно смириться с прошлым; они обречены размышлять над прошлым, переживать его вновь и рефлексировать над альтернативами…» (72)

Да, историю вершат победители, но делают они это только в краткосрочном плане, тогда как долгосрочное понимание ситуации принадлежит именно побежденным. Тем более что «процесс постоянного забвенья оказывается частью не только нормальной социальной реальности, но и предпосылкой самой жизни как выживания, что относится как к отдельному индивиду, так и к коллективу в целом…» (51)

К тому же, в отличие от ритуалов победы, сложившихся еще в древние времена, «для виктимизированных субъектов не существует апробированных культурой форм рецепции и мемориальных традиций…» (77)

«Память» и «история» разделились в XIX веке при возникновении исторической науки, после чего все люди обречены находиться внутри субъективности, для которой оказываются принципиально важны только базовые воспоминания.

«Память» и «история» разделились в XIX веке при возникновении исторической науки, после чего все люди обречены находиться внутри субъективности, для которой оказываются принципиально важны только базовые воспоминания.

По мнению Хальбвакса, абсолютно одинокий человек «вообще неспособен на воспоминания, поскольку они обусловлены коммуникацией, то есть формируются и закрепляются благодаря речевому общению с другими людьми» (21)

Воспоминания возникают в момент актуализации, вспыхивают в сознании, которое работает в режиме отклика и диалога, поэтому социальная память не просто возможна, но определяюща. Она конструируется под воздействием ежедневных практик, зависимых от конкретики культуры текущего момента:

«коллективная память превращает ментальные образы в иконы, а нарративы становятся мифами, важнейшими свойствами которых являются убедительная сила и мощное аффективное воздействие...» (38)

Как раз поэтому Ассман постоянно цитирует в этой книге слова Ренана о том, что моменты забвения и исторические заблуждения оказываются важнейшими факторами создания нации. В основе такого процесса всегда лежит политизированная ложь. Из-за чего занятия историческими изысканиями оказываются порой крайне опасными, и лучше туда не соваться.

Ну то есть книги Ассман способны поворачиваться разными гранями — читать их (а я еще и конспектировал) нужно не только если интересуешься «мемориальной культурой», но и, например, вполне интимным опытом переживания траура, являющегося частным случаем работы сознания: исследовательница обязательно «закроет тему» как локальную, так и зонтичную, подбросив аргументы и личным читательским размышлениям, связанным уже не с общественным бытием, но твоей конкретной экзистенцией.

Читая Ассман, постоянно держишь в голове параллели с Советским Союзом и нынешней Россией, нашими собственными незалеченными ранами и неврозами, проникновение которых в повседневность превосходно описал Александр Эткинд в «Кривом горе».

Оценка революционного переворота, деятельности большевиков, Ленина и Троцкого, сталинского культа и тоталитарных репрессий — всё это нуждается в проработке и массово внятной оценке: Ассман показывает закономерности функционирования памяти и коллективных эмоций с научной точки зрения. Книги ее следует изучать с карандашиком начальству любых уровней, вплоть до самых заоблачных, поскольку историческое послевкусие и репутации у потомков — материи формально неуправляемые, но вполне логически складываемые. Поддающиеся закономерностям. И странно, конечно, что ссылки на выкладки Ассман лично мне не встречались — хотя изучает она то, что волнует и всех, и одновременно каждого: ведь работа памяти, как личной, так и общей (они же диалектически завязаны друг на друга), есть тот самый фон, подобно фотографическому виражу, подсвечивающий любые умозрительные измерения, на основе которых создаются (или не создаются) материальные последствия.

Работа памяти и есть фундамент любых мировоззренческих конструкций, как и кризисное их состояние, способное в одном случае «вести людей в бой» за «светлое будущее» или же, напротив, погружать весь социум в болото прокисшей социальности, лишенной каких бы то ни было перспектив.

III.

Впрочем, детальной проработке всех ментальных конструкций, получивших выражение в местах общей памяти, посвящена третья книга Алейды Ассман — «Новое недовольство мемориальной культурой» (НЛО, 2016), — с которой я начинал свое знакомство с ее трилогией.

Здесь Ассман как раз детально формулирует особенности советского подхода к истории ХХ века: «Борьба против фашизма и победа над ним не могут считаться чем-то, что навсегда оправдывает Советский Союз, освобождая его от ответственности за бесчисленное количество невинных людей, пострадавших во имя классовой идеологии…» (172)

Я продолжу цитату, так как это кажется мне крайне важным: «Несмотря на импульсы хрущевской „оттепели”, направленные на преодоление преступлений сталинизма эти мрачные страницы истории еще не вошли в официальную российскую историографию, а главное — не стали содержанием государственной мемориальной политики. Пока между потомками жертв и преступниками нет взаимопонимания относительно признания исторической вины, память о жертвах продолжит оставаться накаленной, препятствуя доступу к иным воспоминаниям (в соответствии с представлением об эксклюзивной логике памяти как игре с нулевой суммой). Вместо консенсуса мемориальных культур, включающихся в общеевропейскую память воспоминания об обоих массовых преступлениях против человечности, это двойное бремя истории приобретает на политической арене не только характер конкуренции жертв, но и форму столкновения мемориальных культур…» (173)

Теперь, после того, как я прочел всю трилогию Ассман, книга эта кажется мне самой медленной и суховатой, поскольку содержит в основном следствия фундаментальных выкладок из первых двух книг, хотя главная ее тема и цель — определение значимости трагедии Холокоста как «учредительного мифа Европы».

«Холокост резко выделяется из общего хода истории, представляя собой нечто большее, чем просто исторический факт, ибо является ключевым событием истории человечества. Метафизический характер Холокоста не позволит ему уйти в прошлое: знаменуя собой „цивилизационный разлом”, он должен навсегда остаться в памяти. Поэтому это „прошлое, которое не проходит” (кстати, данная формула служит точной характеристикой травматического синдрома) призвано стать фундаментом новой мемориальной культуры» (104) и точкой отсчета новейшего цивилизационного этапа, какими стала когда-то для всей европейской цивилизации Великая Французская революция.

Однако с переживанием общей беды есть свои сложности. Именно поэтому после ухода из жизни последних свидетелей Катастрофы на первый план выходят программы устройства мест памяти, архивы, памятники и ритуалы, которые быстро входят в привычку и оттого выхолащиваются.

Однако с переживанием общей беды есть свои сложности. Именно поэтому после ухода из жизни последних свидетелей Катастрофы на первый план выходят программы устройства мест памяти, архивы, памятники и ритуалы, которые быстро входят в привычку и оттого выхолащиваются.

Новое недовольство мемориальной культурой как раз и заключается в оцепенении и скорбном бесчувствии, охватывающем исторические чувства современных людей. Но как сделать память о минувших трагедиях действенной? Тем более, когда актуальное искусство становится предсказуемым, политически правильным и поэтому окончательно скучным — хоть и при наличии драмы, зашитой в его подкладку?

Ссылаясь на Юрия Лотмана и Бориса Успенского, Ассман замечает, что память — это осовременивание прошлого, а культура — обмен существенной информацией.

Память нуждается в репрезентации, ею следует управлять грамотно и с максимальным гуманизмом, который неожиданно вновь становится актуальным: ведь в «мемориальной культуре мы всегда имеем дело не с прошлым как таковым, а лишь с его представлением, то есть с его медийно опосредованными трансформациями. Факты прошлого доходят до нас не в „сыром” виде, но неизменно как часть истории. Увиденное облекается в слова, пережитое облекается в рассказ, прочувствованное становится памятником, историческое событие экранизируется. Целая эпоха отображается музейной экспозицией» (219)

Нравится нам это или нет, но, когда каждый говорит на своем языке, коммуникации между инопланетянами становятся более примитивными. Новая идентичность состоит из внятных и морально однозначных жестов («новацией мемориальной культуры служат ее этические рамки», уточняет Ассман, 220), из крупных планов и нарезки четких аргументов и правил нового канона, складывающегося на наших глазах.

Все это становится возможным из-за тектонических сдвигов в общественных умонастроениях. «Система моральных ценностей, сменившая политические идеологии, имеет универсалистскую природу. В ее основе лежат права человека, получившие с 1980-х годов признание в качестве фундамента западной культуры, существующего вне политических и национальных групп. С признанием такой ценности, как права человека, изменилось само политическое мировоззрение, средоточием которого все меньше служат воины-герои и во все большей мере — гражданские жертвы» (98). То есть всяческие национальные и культурные меньшинства все сильнее атомированного общества, чья социальная ткань продолжает рассыпаться под воздействием ментальных и технологических сдвигов.

И если по мне, то активные выплески гендерной тематики последнего времени (флешмобы типа #metoo) как раз и маркируют очередной поворот и углубление процесса тотального распада «толпы» на отдельные, плохо между собой связанные единицы.

«Современность приобрела характер посттравматической эпохи, поскольку фигура пассивной жертвы оказалась в центре медийного внимания, обретя высокую культурную значимость <…>: значение страданий и следов от ран представляется частью постхристианской истории пассионарности, наделяющей жертву абсолютным моральным авторитетом…» (2, 82-83)

Вот что здесь принципиально важно: внутри этой новой парадигмы любые жертвы, даже самые безгласные и незамеченные (позабытые), оказываются не бессмысленными, но оправданными всем последующим ходом истории, наконец-то обращающимся к существованию частных лиц без учета их рас, национальной, религиозной, культурной или сексуальной идентичности. Человечество более не хочет жертвовать «за просто так» ни единым атомом, его населяющим: гуманизм, если кто не помнит, — это и есть измерение человеком любых явлений и процессов. Это в России «люди — новая нефть», тогда как в странах либеральной демократии человек, в первую очередь, мера всех вещей.

Гуманизм — это не про диктат победителей и сильных людей, гуманизм существует для всех, в том числе и слабых сих, всевозможных исключений из любых правил. Инклюзия учитывает всех и каждого, потому что со своим собственным хронотопом каждый из нас и есть такое меньшинство, достойное внимания и понимания.

Новая мемориальная культура способствует заживлению социальных травм — книги Ассман важны прежде всего изучением положительного опыта, который она теперь и докладывает.

О том — как немецкое общество нашло силы и перестало нянчиться со своими старыми ранами. Еще совсем недавно они казались непреодолимыми. Однако, применив теоретические выкладки умных людей для основ общественной жизни, немецкая государственность преодолела многочисленные посттравматические симптомы, чтобы идти в общее светлое будущее социально здоровой коллективной общностью. Более того, рекомендации спецов по проблемам памяти позволяют немцам справляться и с нынешними вызовами, связанными с притоком беженцев из стран третьего мира. Процессу их вживления в постколониальный социум Ассман посвящает отдельные главы.

Алейда Ассман

Алейда Ассман«Новое недовольство мемориальной культурой» интересно и важно нам не только этим. Да, формально книга посвящена практикам современной немецкой «мемориальной культуры» (коммеморации), архивации и музеефикации мест общей памяти. Но если посмотреть на нее как на логическое продолжение предыдущих книг Ассман, она способна обернуться исследованием механизмов складывания современной идентичности, в которых волны надындивидуальных обобщений идут поверх отдельных голов и персональных идинити.

Доминирующие тренды таких времен оказываются более запоминающимися и формообразующими, так как под давлением бескрайнего избытка информации критическое отношение к ним исчезает из сознания почти мгновенно. Почти мгновенно перемещаясь из области сознания в сферу бессознательных, типовых реакций. Зато теперь в этом самом из задокументированных миров расцветают бесконечные возможности археологии гуманитарного знания, одним из подвидов которого Алейда Ассман занимается. В том, что она анализирует, есть и неприятные стороны нормативных эмоций, которые выглядят едва ли не тоталитарно.

Но, может быть, это только нам, вечно отстающим, так кажется? Ведь когда-то на улицах вместе с мусорками и пепельницами, например, стояли плевательницы, казавшиеся тогда нормой жизни.

А теперь ведь в общественных местах даже пепельниц не осталось.