Смертные бессмертные: почему кошачья философия лучше нашей

Игорь Перников — о новой книге мыслителя-пессимиста Джона Грея

Наблюдая за домашними кошками, которые в основном только и делают, что едят и спят, мы часто ловим себя на мысли о том, что нам бы следовало поучиться у них отношению к жизни. «И к смерти», — добавляет политический философ Джон Грей. В своей новой книге он убедительно доказывает, что кошачья философия не просто существует, но и во многом превосходит человеческую, поскольку может избавить нас от тревог, неврозов и бесконечного экзистенциального ужаса. Рассуждая об этом, Грей ставит причудливый интеллектуальный эксперимент, который оборачивается полноценным экскурсом в историю философской мысли. Его книга «Философия кошачьих: кошки и смысл жизни» пока еще не переведена на русский язык, но это не помешало Игорю Перникову изучить ее в рамках совместного проекта «Горького» и «Просветителя».

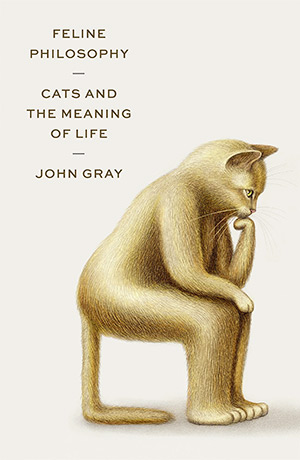

John Gray. Feline Philosophy: Cats and the Meaning of Life. Farrar, Straus and Giroux, 2020. Contents

Британец Джон Грей считается одним из крупнейших философов-пессимистов наших дней. В частности, он утверждает, что такие важные для человеческого существования идеи, как уникальность всякой личности и вера в лучшее будущее, являются не более чем невротическими мифами, призванными скрыть кошмарную пустоту жизни и неотвратимость смерти. Но не все так мрачно: ведь в человеческой жизни есть коты и кошки, у которых мы можем поучиться тому, как жить, и тому, как умирать. Этим вопросам Грей и посвятил свою новую книгу.

Британец Джон Грей считается одним из крупнейших философов-пессимистов наших дней. В частности, он утверждает, что такие важные для человеческого существования идеи, как уникальность всякой личности и вера в лучшее будущее, являются не более чем невротическими мифами, призванными скрыть кошмарную пустоту жизни и неотвратимость смерти. Но не все так мрачно: ведь в человеческой жизни есть коты и кошки, у которых мы можем поучиться тому, как жить, и тому, как умирать. Этим вопросам Грей и посвятил свою новую книгу.

Позиция автора такова, что люди сами по себе являются «человеческими животными», которые могут учиться добродетельной жизни, размышляя о жизни кошачьей. Его ключевой тезис звучит так: «Добродетельная жизнь — это не та жизнь, которой человек намеревается жить, но та жизнь, которой он уже живет. <...> Здесь кошки могут быть нашими учителями, потому что они никогда не скучали по жизни, которой не жили». То есть кошки всегда довольны собой — люди же, напротив, ищут счастья только для того, чтобы избавиться от самих себя.

В этом людям помогают религия, мистика и философия. По мысли автора, источником философии является беспокойство, ведь для людей весь мир — опасное и странное место, а религии — это попытки сделать нечеловеческую вселенную пригодной для человеческой жизни. Грей утверждает, что философы часто отвергали религиозные верования как находящиеся далеко позади их собственных метафизических спекуляций, но, по его мнению, религия и философия преследуют одну и ту же цель: они пытаются отразить постоянное беспокойство, связанное с тем, каково это — быть человеком. Кошки же не страдают от абстрактного беспокойства, если им не угрожают или они не оказываются в незнакомом месте, поэтому и не испытывают потребности ни в каких метафизических спекуляциях.

Конечно, автор предвидит читательские сомнения в легитимности подобных противопоставлений, ведь с точки зрения обыденного сознания кошки не занимаются философией, потому что у них нет абстрактного мышления. В качестве ответа Грей предлагает «вообразить представителей семейства кошачьих, которые обладали бы способностью мыслить абстрактно, но при этом сохраняли легкость, с которой они живут на свете». По его мнению, если бы такие кошки обратились к философии, итог их измышлений скорее стал бы забавным изводом изящной фантастической литературы, чем пыльным тысячестраничным кирпичом, только и ждущим на задворках библиотек, когда человеческое беспокойство — а с ним и потребность в философии — достигнет своих пределов. Ведь вместо того, чтобы смотреть на философию как на лекарство от беспокойства, кошачьи философы расценили бы ее как своего рода игру.

Таким образом, Грей подчеркивает, что отсутствие у кошек абстрактного мышления совершенно не является признаком их неполноценности, а, напротив, говорит о свободе их разума:

«Большая часть истории философии состоит из поклонения лингвистической фантастике. Кошки же не управляют словами, полагаясь лишь на то, что они могут потрогать, понюхать и увидеть».

Продолжая разговор о человеческом беспокойстве, Грей отмечает, что главным его источником является, вне всяких сомнений, преходящесть всего сущего и конечность индивидуального существования — то есть смерть. В связи с этим философия, по его мнению, является не преимуществом человека перед другими живыми существами, а скорее свидетельством слабости человеческого разума. Ведь на самом деле люди прекрасно знают, что смысл их жизни очень хрупок, и поэтому живут в постоянном страхе перед его разрушением. Смерть в этом отношении — окончательная потеря всякого смысла, поскольку она обозначает конец любой истории, которую люди рассказывают сами себе. По мнению Грея, люди не выносят наготы объективной реальности, поэтому, чтобы их история продолжалась даже после смерти, они придумывают различные формы существования за пределами тела в мире вне времени и пространства.

За доказательствами автор обращается к истории философии (поэтому в книге можно встретить отсылки к Рене Декарту, Бенедикту Спинозе, Мишелю де Монтеню, Блезу Паскалю и даже Николаю Бердяеву) и вспоминает учение Платона о формах — «неизменных идеях, существующих в вечном царстве» — которое, по мнению Грея, было не чем иным, как «мистическим видением, в котором человеческие ценности были защищены от смерти». Хотя мы и не вполне разделяем подобное утверждение по причине существования у того же Платона учения о красоте, не укладывающегося в рамки банального страха смерти, невозможно не согласиться с тем, что кошки ни о чем таком не думают, хотя прекрасно знают, когда, как и где им нужно умереть в случае необходимости. И, как утверждает Грей, если бы они только могли полноценно осознать свое отношение к смерти, то философии в принципе нечему было бы их научить.

За доказательствами автор обращается к истории философии (поэтому в книге можно встретить отсылки к Рене Декарту, Бенедикту Спинозе, Мишелю де Монтеню, Блезу Паскалю и даже Николаю Бердяеву) и вспоминает учение Платона о формах — «неизменных идеях, существующих в вечном царстве» — которое, по мнению Грея, было не чем иным, как «мистическим видением, в котором человеческие ценности были защищены от смерти». Хотя мы и не вполне разделяем подобное утверждение по причине существования у того же Платона учения о красоте, не укладывающегося в рамки банального страха смерти, невозможно не согласиться с тем, что кошки ни о чем таком не думают, хотя прекрасно знают, когда, как и где им нужно умереть в случае необходимости. И, как утверждает Грей, если бы они только могли полноценно осознать свое отношение к смерти, то философии в принципе нечему было бы их научить.

Вспоминая тех, кого еще философия не могла ничему научить, нельзя обойтись без имени Людвига Витгенштейна — австрийского философа первой половины XX века. Витгенштейн, как и кошки Грея, отвергал всю существующую до него метафизическую философскую традицию, в большей степени опираясь на математику и логику в своих философских изысканиях. Не удивительно, что, говоря о контрастах человеческого и кошачьего видения мира, Грей вспоминает одно из высказываний Витгенштейна:

«Если под вечностью понимать не бесконечную временную продолжительность, а безвременье, то вечно живет тот, кто живет настоящим».

В связи с этим высказыванием Грей пишет:

«Поскольку люди думают, что могут представить себе конец своей жизни, они считают, что знают о смерти больше, чем другие животные. Но то, что люди называют своей смертью, — это образ, созданный в их сознании осознанием прошедшего времени. Зная свою жизнь только такой, какой они ее проживают, кошки — смертные бессмертные, которые думают о смерти только тогда, когда она к ним приближается. Нетрудно понять, как им стали поклоняться».

Говоря о поклонении кошкам, автор все же вынужден признать, что не все религии, скажем так, на одно искаженное страхом смерти лицо. Например, верования Древнего Египта автор находит в некотором смысле даже привлекательными, а для их понимания призывает нас отказаться от привычного взгляда на взаимоотношения людей и животных. Здесь Грей цитирует египтолога Яромира Малека:

«Разделение, которое мы инстинктивно проводим между людьми и животными, ощущалось в Древнем Египте не так сильно, а категории „животные“ фактически не существовало. <...> Богословский трактат, который был записан при Шабако (716–702 до н. э.), но который, возможно, был составлен еще в третьем тысячелетии до нашей эры, описывает сердце и язык бога-творца Пта, присутствующего во „всех богах, всех людях, всем скоте, всех червях, во всем, что живет“. Так же, как и люди, животные были созданы богом-творцом, поклонялись ему (по-своему), и он заботился о них. В некоторых исключительных случаях их связь с богом могла быть даже более непосредственной, чем у людей».

![]() То есть, согласно Грею, древние египтяне не имели ничего общего с современным представлением о том, что значит быть человеком. Люди не имели какого-то уникального статуса, недоступного другим животным. Автор отмечает, что в Древнем Египте также отсутствовали более поздние греческие и римские идеи, в которых человеческий разум был ближе остальных к разуму божественному (как, например, в философии Аристотеля).

То есть, согласно Грею, древние египтяне не имели ничего общего с современным представлением о том, что значит быть человеком. Люди не имели какого-то уникального статуса, недоступного другим животным. Автор отмечает, что в Древнем Египте также отсутствовали более поздние греческие и римские идеи, в которых человеческий разум был ближе остальных к разуму божественному (как, например, в философии Аристотеля).

Возвращаясь к представителям семейства кошачьих, Грей пишет, что в Древнем Египте кошки значили многое: иногда они были товарищами людей, сопровождающими их в другую жизнь, иногда — проявлениями божественного, иногда — защитниками, посланными богами. А иногда — всем этим сразу, что, по мнению автора, говорит не только о тонкости древнеегипетского ума, но и о самих кошках:

«Кошки символизировали утверждение жизни в мире, принадлежащем мертвым. Египетская религия отреагировала на перспективу смерти подготовкой к жизни в другом мире, но ей нужны были кошки, чтобы сохранить ощущение жизни в царстве загробного мира. Пока кошки не на грани смерти, они знают только жизнь, и в их жизни смерть никак ими не управляет. У египтян были веские причины желать, чтобы кошки присоединились к ним в путешествии по загробному миру. Когда дело доходило до смерти, люди и кошки были в одной лодке. Никто в Древнем Египте не считал, что у людей есть душа, а у кошек — нет. Но если чья-то душа вообще не знает смерти, то кошачья душа ближе к бессмертию настолько, насколько человеческая душа даже не может себе вообразить».

Итак, книга Грея, обращаясь к различным эпизодам мировой истории и истории философии, дает нам уроки выхода за пределы набившего оскомину человеческого нарциссизма, чреватого самобичеванием и избыточной рефлексией. В конце автор вновь возвращается к гипотетическому кошачьему мыслителю, который, по его мнению, не стал бы поощрять людей искать мудрость, чтобы еще раз подчеркнуть, что смысл жизни к ней все равно не сводится. Ведь иногда весь смысл жизни — «это прикосновение, запах, который приходит случайно и уходит раньше, чем вы его осознаете». Таков в конечном итоге урок кошачьей добродетели, преподанный нам британским философом.