Смерть как повод жить

О книге Кристофа Шлингензифа «Так хорошо, как здесь, на небе быть не может!»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

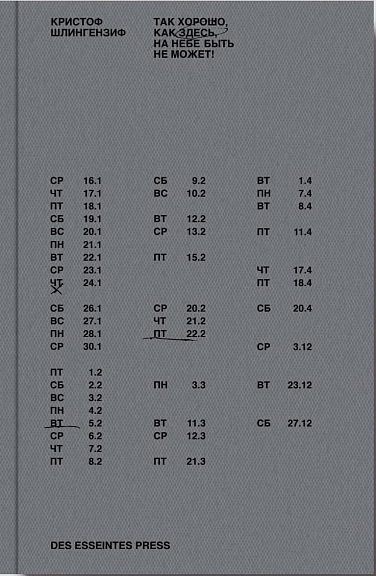

Кристоф Шлингензиф. Так хорошо, как здесь, на небе быть не может! М.: Des Esseintes Press, 2023. Перевод с немецкого Наталии Бакши

В русской речи человек либо жив, либо мертв. Слово «умирание», хотя и есть в словарях, используется редко. Возможно, потому, что говорить о том, как человек уходит в мир иной, не очень принято. Смерть — дело одинокое и глубоко личное. Тем интереснее книга немецкого режиссера, акциониста и инсталлятора Кристофа Шлингензифа «Так хорошо, как здесь, на небе быть не может!». Это дневниковые записи, посвященные тому, как автор боролся с раком легких. Диагноз ему поставили в 2008-м, через два года Шлингензиф умер. Перед смертью он успел опубликовать свои дневники.

В русской речи человек либо жив, либо мертв. Слово «умирание», хотя и есть в словарях, используется редко. Возможно, потому, что говорить о том, как человек уходит в мир иной, не очень принято. Смерть — дело одинокое и глубоко личное. Тем интереснее книга немецкого режиссера, акциониста и инсталлятора Кристофа Шлингензифа «Так хорошо, как здесь, на небе быть не может!». Это дневниковые записи, посвященные тому, как автор боролся с раком легких. Диагноз ему поставили в 2008-м, через два года Шлингензиф умер. Перед смертью он успел опубликовать свои дневники.

Название книги может отпугнуть. Кажется, в массовой культуре принят принципиально иной подход к онкологическому диагнозу: его либо не замечают, либо лишают смертоносного жала, показывая мужественную борьбу врачей и пациента с тяжелой болезнью, которая в итоге должна отступить. Подобный потребительский оптимизм успокаивает, но в случае с Шлингензифом простоватая бодрость неуместна. Книга «Так хорошо, как здесь, на небе быть не может!» о другом.

Это дневники художника, который пытается понять, какие перед ним теперь открываются новые возможности для творчества. Делает он это, записывая свои ощущения, впечатления и мысли на диктофон. Ритм устной речи, почти публичного выступления — характерная черта его книги. При этом перед нами дневники художника, который вырван из привычного рабочего процесса. Это, впрочем, не значит, что он больше не собирается заниматься искусством. Болезнь и умирание в этой книге — не фон и даже не просто тема, а предлагаемые обстоятельства, в которых автор, как актер на сцене, учится жить заново. Шлингензиф делает это не отстраненно, не пытается успокоить и подбодрить читателя. Он откровенно иронизирует над религиозными концепциями испытания или наказания. Он хочет, чтобы читатель ощутил то же, что и он, — в конце концов, есть просто человек и болезнь: «Меня страшно обижает и оскорбляет эта дрянь. В сорок семь лет. Немыслимое оскорбление!»

Кристоф Шлингензиф — известный немецкий художник, получивший признание благодаря фильму «Террор-2000», снятому в 1992 году. Как театральный режиссер он заявил о себе в 1993-м, поставив спектакль «100 лет ХДС». В 1998 году создал партию «Шанс-2000», участвовал в выборах в Бундестаг. Сам выходил на площадь, организовывал политические и художественные акции. Его искусство задевает, строится на вызове, провокации. Для такого человека болезнь — не просто факт частной биографии, а повод к художественному высказыванию.

Тяжелая болезнь переводит существование человека в экзистенциальный регистр. Диагноз — не просто событие, которое делит жизнь на до и после, а переход в новое состояние: «Одно ясно — невозможно просто взять и переключиться на работу <...> „Мы убиваем себя на сцене, а затем идем есть пиццу“. В лучшем случае так и было. Но именно здесь и произошла подмена. После репетиций я теперь не могу просто пойти съесть пиццу и сделать вид, что ничего не было. Не могу также бушевать на сцене, изображая смерть». Получается, обычно искусство существует в условиях, когда исполнитель может переключаться между обычной жизнью и творчеством, требующим от него максимальной самоотдачи. Повседневность помогает ему сбросить напряжение, служит укрытием. Но, когда у человека рак, ему негде укрыться. Интенсивность переживания, привычная на сцене, становится способом жизни человека со смертельным диагнозом.

Кристоф Шлингензиф ищет позитивный смысл в своем состоянии. Не просто пытается себя подбодрить, а находит нечто новое, что оно ему принесло: «Это то положительное, что связано с демоном болезни: мне не придется некоторым людям ничего объяснять. Зачем? Нечего объяснять. Просто нет времени, и все <...> Но я знаю, что, пока жив, я буду смотреть на мир несколько иначе». Болезнь одновременно и сковывает возможности режиссера, и раскрепощает его. У него есть возможность подумать не только о своем состоянии, но и об искусстве, причем уже с новых позиций.

Иногда эти размышления больше напоминают несбыточные мечтания. Например, Кристоф Шлингензиф часто говорит о замысле создать оперный театр с большими репетиционными залами, школой и больницей в бедной африканской стране и поставить там нечто странное и невозможное. Или раздумывает, как можно на современной сцене воплотить медленную смерть. Конечно, не обходится без доли самолюбования: например, Шлингензиф рассуждает, что из созданного им сохранится для будущего. Но это не нарциссизм, а вполне естественное человеческое чувство — желание понять, что в тебе такого, над чем не властна смерть.

Ненадолго наступила ремиссия, и Шлингензиф поставил спектакль-ораторию о своей болезни. В 2009 году он показал зрителю «Церковь страха перед чужим во мне». Критик Роман Должанский писал об этой постановке так: «Театр был действительно превращен в храм: в глубине зала переливались витражи, зрители сидели на деревянных скамьях, а по проходу шли ритуальные процессии. В этом храме современного искусства вместо алтаря была сцена, на стенах возникали провокационные лозунги, а вместо проповедей читали все что угодно — вплоть до медицинских заключений». Примечательно, что в дневниках об этой работе практически не упоминается — видимо, художник считал книгу и ораторию двумя разными модусами высказывания и не хотел, чтобы они перекрывали друг друга.

Зато в книге говорится о том, что в ораторию обычно не включают: ссоры с соседями по палате, интимные обращения автора к богу, попытки успокоить самого себя, описание медицинской стороны тяжелой болезни. Иногда простые жизненные детали могут рассказать о смерти не меньше, чем самая глубокая философия: «Я так медленно хожу по коридору, что должен был впасть в отчаяние. Но не впадаю. Вместо этого я наслаждаюсь тем, что могу сам задавать такт ходьбе». Подбадривая себя, Шлингензиф видит в собственной слабости шанс заново почувствовать, каково это — ходить. Как будто болезнь — это практика остранения в духе Виктора Шкловского. Только меняет она отношение не к слову, а к телу и миру вокруг.

Многое из того, что пишет Шлингензиф о религии, верующему человеку может показаться кощунственным. Например, вот как он обращается к богу-отцу и богу-сыну: «Ребята, благодарю вас. Я связан с вами и впредь, иначе быть не может. Но я больше не преклоняю колени, не пою Аллилуйю, мы больше не поем хором. Займитесь-ка лучше каким-нибудь другим дерьмом. Например, дистрибуцией своих идей и рекламными стратегиями <...> А меня оставьте в покое». Шлингензиф считает, что страдания и испытания — не лучший способ расширить паству. То ли дело милосердие и веселье. Вера должна быть веселой, радостной и милосердной. Ее не стоит использовать для дополнительного нагнетания ужаса, в котором и так всякий человек пребывает на пороге смерти.

Режиссер рассказывает также, как католическая газета Die Tagespost раскритиковала его новую постановку за то, что он якобы хотел превратить свою болезнь в инсценировку. Якобы тема смерти для Шлингензифа — не более чем повод для очередной провокации, тогда как он мог бы, например, поддержать хосписное движение. Такая критика ярко демонстрирует противоречие между позицией Шлингензифа и принятым в обществе отношением к теме умирания. Считается, что человек, которому поставлен смертельный диагноз, должен отойти в тень. Завершить все свои дела и привести в порядок свою душу, прежде чем умрет его тело. Но для Шлингензифа это абсолютно неприемлемо. Он хотел жить. Не игнорируя болезнь, а, наоборот, остро переживая свой диагноз. Все-таки умирание — часть жизни, пусть и печальная. И главная интонация его книги, несмотря на множество тяжелых и пугающих описаний, — жажда счастья и радости. Таких, которые возможны только на земле. Ведь так хорошо, как здесь, на небе быть не может.