Смерть автора и посмертие персонажа

О романе Хатльгрима Хельгасона, посвященном исландскому нобелиату Халльдоуру Лакснессу

Хатльгрим Хельгасон. Фото: Günter Schilhan / hallgrimurhelgason.com

Ровно семьдесят лет назад очередным лауреатом Нобелевской премии по литературе стал исландский писатель Халльдоур Лакснесс. Повторить это достижение никому из его земляков с тех пор так и не удалось, но много лет спустя другой исландский писатель и художник Хатльгрим Хельгасон решил почтить память к тому времени уже покойного Лакснесса довольно необычным образом — заставить его после смерти вернуться в качестве персонажа на страницы своего же романа. По случаю начавшейся нобелевской недели Луиза Казарян решила вспомнить про этот странный постмодернистский эксперимент, в котором не последнюю роль играют смерть автора и посмертие персонажа, для которого он послужил прототипом.

Хатльгрим Хельгасон. Автор Исландии. М.: Городец, 2024. Перевод с исландского Ольги Маркеловой

В 1998 году, не дожив до своего 96-летия, мир покинул первый в истории исландский автор, награжденный Нобелевской премией по литературе (1955) Халльдоур Кильян Лакснесс. Последние годы своей долгой жизни светило исландской литературы коротало в доме престарелых и страдало болезнью Альцгеймера. Время уравнивает всех, даже держателей регалий.

Немногим позже другой автор, более известный как художник — Хатльгрим Хельгасон, — видит сон: некто, по всей видимости почивший, в костюме-тройке лежит средь травы. Как вдруг к этому некто, подозрительно напоминающему покойного гения, подбегает очевидно бедный мальчишка в коротких штанишках, будто прибежавший прямиком из первой четверти ХХ века, и тычет пальцем в рот покойнику. Никакого уважения. Мнимый покойник открывает глаза, и в это же время ото сна пробуждается Хатльгрим Хельгасон. Ему очевидно: Лакснесс обрел свое посмертие на страницах собственного же произведения «Самостоятельные люди». Так в 1999 году родился замысел романа «Автор Исландии», увидевшего свет двумя годами позже, в 2001-м, и принесшего своему автору скандальную (потому что Лакснесс в Исландии — фигура неприкосновенная) известность и национальную премию по литературе.

Когда я утром вышел — юный стройный дрозд сидел на столбе для белья и твердил:

— Автор мертв, автор мертв…

По сюжету романа нашего с вами современника Эйнар Йоуханн Гримссон — легенда исландской литературы — обнаруживает себя в Хельской долине: в английском костюме и в кожаных ботинках на босу ногу. Отсутствие носков мастера художественного слова крайне огорчает. Наверное, даже больше, чем невозможность передвигаться самостоятельно на протяжении первых десятков страниц романа. Нашедший его несносный мальчишка принимает писателя не за писателя, а за учителя и очень надеется с его помощью наконец-то научиться читать. Вот только Эйнар не помнит, ни как и почему оказался в продуваемой всеми ветрами долине, ни своего имени. Рыжебородый, худой, угрюмый и лысый фермер Хроульв с соплей, черной от табака, грозящей испоганить роскошный английский костюм, несет старичка на девятом десятке под крышу собственного дома. В этом доме Эйнару предстоит осознать, что он умер, но продолжает существовать в посмертии — и не где-нибудь, а на страницах своей же книги, тех самых «Самостоятельных людей», написанной десятилетия тому назад. Бог, низвергнутый до своего творения, обреченный на бытие под небом, вышедшим из-под его же пера.

На протяжении всего повествования Хельгасон не отказывает себе в очевидных, но от этого не менее изящных реминисценциях и аллюзиях. Прочно закрепившееся в массовой культуре представление о скандинавской мифологии позволяет даже неспециалисту угадать спрятанный в Хельской долине загробный Хель, а программная статья Ролана Барта «Смерть автора» (1967), к которой Хатльгрим Хельгасон откровенно отсылает читателя в приведенной чуть выше цитате, вне всякого сомнения является одним из ключей к пониманию «Автора Исландии» и выдвигаемых Хельгасоном вопросов и тезисов.

Согласно Деррида, «все есть текст». Таковым — текстом в буквальном смысле слова — предстает и последнее пристанище Эйнара. Эйнара, который теперь выступает скриптором в режиме реального времени внутри безвременья. Он оказывается лицом к лицу с героями, которых все это время осознавал как нематериальную, но вместе с тем безусловную собственность. Собственность без плоти и крови, появившуюся в результате превращения мыслеобразов в реальных людей, будь то мальчик за соседним столиком в кафе, несостоявшаяся свекровь или острый на язык литературный критик Фридтьоув и далее, далее, далее:

— Ага, тебя окрестили? И какое же имя тебе дали?

— Грим! — с гордостью произносит мальчик. — Меня назвали в честь маминого брата и его сына. Они в Америку уехали.

Дружочек! Тебя так назвали в честь моего дяди, который и в самом деле уехал в Америку. Ты явился мне жарким летним днем в Париже, в кафе на бульваре Бомарше, болтающий ногами за соседним столиком, такой необычно светловолосый между твоими родителями — людьми, по которым ты никогда не будешь скучать. Тебя окрестили минералкой «Перье».

Где же здесь Халльдоур Лакснесс? Почему прототипом Эйнара избран именно нобелиат, если не брать в расчет его явление во сне Хельгасону? Одной из подсказок (помимо масштабности фигуры Халльдоура в контексте исландской литературы) может служить неоднократно признаваемое Хельгасоном влияние, которое на него оказало наследие великого предшественника.

Само название романа можно трактовать двояко. С одной стороны, его можно понимать как роман об авторе родом из Исландии, а с другой — как роман об авторе, создавшем [написавшем] Исландию. Вторая трактовка гораздо ближе к замыслу вполне-себе-живого-автора. Мотив грозной фигуры Лакснесса как человека, создавшего образ Исландии в истории мировой художественной литературы, фигуры, довлеющей над современниками и наследниками, — один из главных в романе и в творчестве Хельгасона не только как писателя, но как художника.

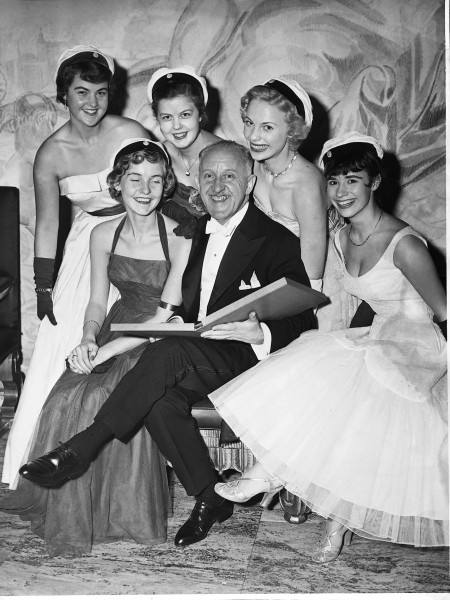

Так, в 2012 году он написал картину, взяв за основу снимок, сделанный в день вручения Лакснессу награды. На снимке запечатлен обласканный вниманием лауреат, окруженный греющимися в лучах его славы шведскими студентками. (До победного 1955 года исландец несколько лет, начиная с 1948-го, фигурировал в списках кандидатов, в разные годы составляя конкуренцию Андре Мальро, Альберу Камю, Михаилу Шолохову и уступая Уильяму Фолкнеру, Франсуа Мориаку и Уинстону Черчиллю.)

Успеху Халльдоура Кильяна Лакснесса не уступали едкие замечания и зависть современников из числа исландских литераторов, оказавшихся вытесненными на обочину мировой культуры. Объяснить неприязнь коллег банальной ревностью было бы несправедливо по отношению к действительно талантливым, если не выдающимся авторам. И исправить эту несправедливость решил Хатльгрим Хельгасон с помощью картины «Halldór Laxness w. Nobel Prize '55 and his Icelandic colleagues» («Халльдоур Лакснесс, лауреат Нобелевской премии 1955 года, с исландскими коллегами»; холст, акрил). На ней Лакснесс окружен не студентками, но другими, не менее достойными писателями.

Скрупулезное внимание к деталям вроде фона, мраморного пола и одежды в совокупности с характерностью лиц придают полотну неуместную комичность, граничащую с карикатурой. Однако первое впечатление вскоре отступает, и на смену ему приходит горечь от самой необходимости прибегать к подобного рода приему. Перед нами трагикомедия и фарс, соответствующие предпочтениям Хельгасона в письме.

Впоследствии картина откроет целую серию работ: в следующем 2013 году владельцы галереи «2 Ravens» попросят художника написать портреты других писателей и поэтов. Картины лягут в основу персональной выставки под названием «History of Icelandic Literature Vol. IV» («История исландской литературы. Том IV»).

Среди изобразительных произведений Хельгасона вышеупомянуое — не единственная работа, демонстрирующая противоречивость чувств по отношению к автору, оказавшему на него колоссальное влияние. Однако после публикации «Автора Исландии» как писатель Хельгасон больше не возвращается к автору Исландии.

Фигура Лакснесса как человека неоднозначного, заключавшего им же порицаемые сделки с совестью, становится своего рода трафаретом: сотканный из противоречий прототип, безжалостный к своим героям, идеально подходит в качестве подопытного, которого можно отправить на суд, где присяжные, судьи и обвинители — жертвы жестокой фантазии своего творца.

Хельгасон демонстрирует понимание поэтики Лакснесса, когда использует узнаваемых героев романа, взятого за основу собственного. Так, если Лакснесс берется писать целые эпизоды, берущие за душу, от лица коровы, то Хальгасон, наделяет душой поэта неотесанного грубияна Хроульва, пописывающего стихи (висы) для своих драгоценных овец:

Следующие дни Хроульв провел в овчарне. Спал там в сеннике, сидел на яслях, сочинял висы: наполнял помещение четвероногими строфами.

Поворотные для сюжета и необратимые для персонажей события и их последствия переиначены и переосмыслены: жестокость в текстах Лакснесса достигает своего апогея в романе-пристанище Эйнара. Вместе с тем выведенный на страницах Эйнар соотносим с прототипом далеко не во всем. В частности, в том, что касается взглядов Лакснесса и вопросов, поднимаемых в его произведениях. Как отмечает переводчица Ольга Маркелова, круг тем, интересующих Эйнара, характерен для более младшего поколения исландских писателей. Порой на лице Эйнара, изможденном событиями и всплывающими воспоминаниями, проступают черты имманентно присутствующего в тексте Хатльгрима Хельгасона, демиурга этого безумного, написанного чернилами загробного мира. Его возмущение и негодование. В некотором смысле главный герой выступает alter ego самого автора (дополнительной подсказкой служит компонент GRÍM: Хатльгрим Хельгасон / Эйнар Гримссон).

Я как-нибудь влияю на развитие моего собственного сюжета? Я мешаю? Персонажам, читателю? <…> Я прошу читателя, если ему случится заглянуть сюда, притвориться, как будто он меня не видит.

Нарратив выходит за собственные пределы — читатель романа Хатльгрима Хельгасона читает роман Эйнара Гримссона, в который последнего угораздило попасть после смерти, чтобы переписать его своим присутствием. В осознаваемой рассказчиком ирреальности находит свое отражение реальность, в которой существование героев невозможно за пределами книжных страниц. Постмодернистская игра, ставшая возможной после разочарования в модернизме, разочарования, артикулируемого Хельгасоном посредством внутренних монологов писателя-узника.

Высокообразованные специалисты по повесничанью развлекались тем, что разбирали на составные части западную культуру.

Текст работает как идеально слаженный механизм, в котором функциями наделены каждые пустóты и расхождения с «Самостоятельными людьми». Ценность «Автора Исландии» обнаруживает себя в целостности художественного высказывания как такового, не нуждающегося в постоянной оглядке на роман, взятый за основу. Основу весьма условную, однако необходимую, не оставляющую сомнений в первоисточнике. Исландского читателя и читателя, открывающего книгу Хельгасона в переводе, разделяет не столько язык, сколько принадлежность или непринадлежность к Исландии, написанной Лакснессом. Образы дуба и неба над полем Аустерлица являются неотъемлемой частью нашего культурного кода, в большинстве случаев не нуждающейся в комментариях. Равно и с эпическими произведениями Лакснесса. Читающий «Автора Исландии» не на языке оригинала может задаться благородной целью ознакомиться и с «Самостоятельными людьми», однако пониманию интенций Хельгасона это мало посодействует. Отсылка к конкретному тексту конкретного автора тяготеет к провокационному творческому акту, жесту, граничащему с кощунством в адрес культурного наследия. И здесь великий роман лишь большая машина, которую можно пересобрать для иных целей.

Саркастичный и безжалостный, Хельгасон деконструирует сам образ обласканного народной любовью творца: он стар, немощен, нелепо напыщен, и при всем внимании к людям око его в первую очередь обращено на самого себя. Вместе с тем Эйнара нельзя было бы назвать героем в полном смысле этого слова — тем, кто движет сюжет, — если бы он не претерпевал метаморфоз. Конечная точка — смерть — превращается в запятую, после которой становятся возможны и метаморфозы, и катарсис, и раскаяние в содеянных при жизни грехах и злодеяниях. Мертвец, застрявший в бессмертном произведении. Или не застрявший. Художественное произведение как попытка автора повлиять на умы оказывается лиминальным пространством для тех, кто в нем обитает.

Парадокс, созданный Хельгасоном, кажется до смешного очевидным, если не банальным: отношения художника и его творения, судьба произведения после смерти автора и влияние самой фигуры на восприятие произведения публикой — темы, остающиеся актуальными во все времена.

Открытым остается вопрос: в какое из своих произведений попадет сам Хатльгрим Хельгасон и кому суждено будет описать его посмертие?