Скелеты в шкафу и Сьюзен Зонтаг под микроскопом

Александр Чанцев — о новой биографической книге Бенджамина Мозера

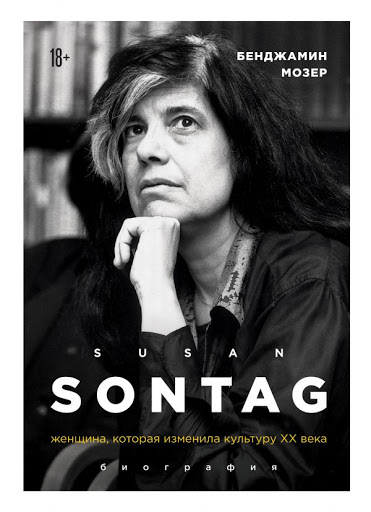

Бенджамин Мозер. Сьюзен Зонтаг. Женщина, которая изменила культуру XX века. М.: Бомбора, 2020. Перевод с английского Алексея Андреева

Не все биографии умудряются побывать и в топовых рейтингах, и под огнем критики. На Западе автора пару раз обвинили в мизогинии — честно говоря, это можно сделать только на том основании, что он мужчина, в остальном же Мозер крайне внимателен и политкорректен. У нас попеняли за то, что автор не справился с изображением личности своей героини, а заодно досталось переводчику — за использование вместо «гомосексуал» слова «гомосексуалист», которое «в наши дни ставит гомосексуальность в ряд патологий». О переводе мы еще поговорим, а пока заметим, что эти придирки, возможно, связаны с тем инверсионным следом, что оставляла за собой мысль Зонтаг и в интеллектуальном сообществе, и на общественно-политической сцене.

Не все биографии умудряются побывать и в топовых рейтингах, и под огнем критики. На Западе автора пару раз обвинили в мизогинии — честно говоря, это можно сделать только на том основании, что он мужчина, в остальном же Мозер крайне внимателен и политкорректен. У нас попеняли за то, что автор не справился с изображением личности своей героини, а заодно досталось переводчику — за использование вместо «гомосексуал» слова «гомосексуалист», которое «в наши дни ставит гомосексуальность в ряд патологий». О переводе мы еще поговорим, а пока заметим, что эти придирки, возможно, связаны с тем инверсионным следом, что оставляла за собой мысль Зонтаг и в интеллектуальном сообществе, и на общественно-политической сцене.

Книга Мозера обращается ко всем областям, где так или иначе проявила себя урожденная Сьюзен Розенблатт. Начиная с повествования о ее бабушке и заканчивая тем, как после смерти Зонтаг ее сын Давид и партнер Анни Лейбовиц делили ее шубы и меняли замок от квартиры.

Таких бытовых и телесных подробностей тут вообще очень много, в этом книга Мозера похожа на недавнюю автобиографию подруги Зонтаг Марины Абрамович. Мы узнаем почти все про отношения Зонтаг с собственным телом, партнерами, сексом в целом, вплоть до того, какого цвета была у нее кожа после операции по пересадке костного мозга при жизни и после смерти (Лейбовиц снимала Зонтаг во время ее последней смертельной болезни, а также уже мертвую, и опубликовала эти снимки, спровоцировав скандал, буквально на днях издательство «Ad Marginem» опубликовало об этом материал). Но столь пристальный взгляд имеет основание — это важная тема не только дневников Зонтаг, но и ее научной рефлексии, породившей те понятия, которыми мы сегодня оперируем почти по умолчанию, даже не вспоминая о ее авторстве.

Мозер касается и других важных для мира Зонтаг тем: Зонтаг и еврейство, Зонтаг и феминизм, Зонтаг и Вальтер Беньямин, Зонтаг и онкология, Зонтаг и ПЕН, Зонтаг и стимуляторы. Ее весьма непростые отношения с матерью, сыном, сестрой. Отношения с Бродским (лучший друг), Лейбовиц (адресат унизительных ремарок Зонтаг, бесконечно поддерживающая ее эмоционально и финансово). Ее отношение к Диане Арбус, Камилле Палье и другим. Каждая из этих тем годится для большой статьи или даже целой монографии, но Мозер ограничивается необходимым для хорошего жизнеописания минимумом.

Сьюзан Зонтаг с сыном Давидом. Нью-Йорк, 1965 год

Сьюзан Зонтаг с сыном Давидом. Нью-Йорк, 1965 год

Тут, кстати, уместно сказать два слова о русском переводе, который, увы, не только не облегчает чтение, но и подчас затемняет смысл оригинального текста. Конечно, надо учесть, что Алексей Андреев, в свое время переводивший «Джентльмена в Москве» Амора Тоулза и «Записки из Третьего рейха» Джулии Бойд, в этот раз, видимо, очень спешил — русское издание появилось в рекордные сроки, всего через полгода после английского. Но, воля ваша, вопросов к нему очень много. Почему подавляющая часть сносок оставлены без перевода и напечатаны по-английски? Зачем бесконечные кальки вроде «вербальный», «эмпатический», «визуальный» и так далее, когда «словесный» и простое «сочувствие» было бы на порядок уместнее? Что такое «церебральный подход», «плохой вкус одежды кубинок» и как образ может быть «построен на Жане Жене»? «За сохранение центральной роли в социальном дискурсе Зонтаг заплатила цену отсутствия аутентичности, в то время как центр социального дискурса начинал смещаться» — эта фраза больше похожа на результат машинного перевода. Постоянно возникающая у Мозера идиома skeletons in the closet (скелеты в шкафу) переводчику тоже оказалась милее в оригинале, поэтому нельзя без смеха читать про то, как Зонтаг в очередной раз скрывает свою сексуальность и сидит вместе с другими геями в клозете...

Не все в порядке и с точностью перевода имен и названий. Фамилия Лео Штрауса на русском всегда писалась с одной «с» на конце, основная книга Камиллы Пальи давно переведена на русский и называется не «Сексуальные персоны», а «Личины сексуальности», роман Альбера Камю в России известен как «Посторонний», а не «Незнакомец». Да, под таким названием его переводил Адамович, но вот роман Юкио Мисимы — совершенно точно называется не «Признание маски», а «Исповедь маски» в единственном русском переводе Григория Чхартишвили*Признан властям РФ иностранным агентом. И в Черногории говорят на черногорском, а не на «монтенегрийском» языке, пусть эта страна по-английски и называется Montenegro.

Как видим, к переводу претензий много, но и в оригинальном издании Мозера хватает спорных мест. Так, сам Платон ничего для нас не записал, все его труды известны через вторые руки, а роль Фрейда как величайшего мыслителя и единственного отца всех интеллектуальных течений прошлого века тоже нетрудно оспорить. Но выписки подобных мест рискуют занять весь объем рецензии, поэтому вернемся к заскучавшему автору биографии, несомненно проделавшему огромную работу, и его героине. Мозер, возможно, не слишком подробно пересказывает все книги Зонтаг и не разбирает все понятия из ее эссе, но это и не нужно — слава Богу, уж Зонтаг у нас переведена хорошо. Зато он тщательно анализирует то, как строила свою жизнь считавшая себя уродиной девочка из провинции, как она стала не только красавицей (так этого и не осознав, не приняв окончательно), но и — интеллектуальным гуру целого поколения, причем даже не одного. Как она решила стать знаменитостью и получить Нобелевскую премию — и шла к этой цели едва ли не по головам, забывая о сыне при каждом подходящем случае и новом романе. И славу свою она очень даже приняла — и ее не раз заносило на поворотах.

Сьюзан Зонтаг, 1977 год

Сьюзан Зонтаг, 1977 год

Кстати, обвинение в мизогинии при большом желании можно скорректировать, сказав, что Мозер просто недолюбливает саму Зонтаг. Каждая жизнь, если смотреть на нее сквозь микроскоп, рано или поздно покажется отвратительной. Но в случае Зонтаг поводов для этого очень и очень много. Она нередко врет и даже клевещет, всячески выпендривается (хвастает, что слушает Стравинского, но не Чайковского), подтасовывает факты (к Томасу Манну она пришла не школьницей с улицы, а в группе студентов по рекомендации), участвует во всех оргиях со всеми партнерами, желательно из числа знаменитостей или членов правительства Кеннеди, дерется с мужем так, что приходится вызывать полицию, швыряет «не те» сандвичи, поданные на приеме в ее честь, организованном любящей Лейбовиц, пиарится в Сараево, устраивая постановку пьесы Беккета в разрушенном городе, третирует и унижает сына, осознав, что он не станет ей интеллектуальным наследником и операция «преемник» провалилась, упивается звездным статусом и соответствующим обществом...

Но это и не голливудская история self-made woman, женщины, пробившейся к успеху благодаря вере в свои таланты. Мозер рисует куда более сложный портрет своей героини. «У нее было странное чувство неполноценности, и жизнь такого человека, как Зонтаг, была непростой. Она так сильно нервничала, что я вообще удивляюсь, как она умудрялась дышать. Как чувствует себя человек, который ощущает свою неполноценность, но при этом является известным и знаменитым? Как он чувствует себя, если в глубине души осознает свою неполноценность и недостаточность?» — эти и подобные откровения друзей Зонтаг автор акцентирует в первую очередь.

К тому же Зонтаг сама щедро дает ключи к своей психологической загадке. Взять, например, написанные ею страницы о Сартре или о Беньямине — они читаются так, словно она пишет о себе. Вот Мозер, изучив ее эссе «Под знаком Сатурна», приводит в виде короткого дайджеста психопортрет Беньямина с его честолюбием меланхолика — и кажется, это и есть автопортрет самой Зонтаг:

«Человек, рожденный под знаком Сатурна, был лжецом („притворство и скрытность являются для меланхолика необходимостью”), любил свободу („сам он мог резко рвать с друзьями”) и прятался от дискомфорта на людях за чтением и письмом („Ибо первое желание Сатурна при взгляде на любой предмет — отвести глаза, уставиться в угол. Еще лучше — уткнуться в блокнот для записей. Или укрыться за стеной книги”). Люди, рожденные под этим знаком, „всегда работают и стремятся работать больше”, им всегда кажется, что они не успевают или их продукт недостаточно хорош, они боятся того, что смерть унесет их до того, как они успеют закончить свой труд. „Что-то вроде страха преждевременной остановки гонит вперед эти фразы, перегруженные мыслью, как поверхность барочной живописи переполнена движением”».

Сотни страниц книги Мозера подтверждают эти строчки.