Съел — и порядок

О теневой стороне эстетической медицины, косметологии и общей врачебной практики в Европе XVI–XIX веков

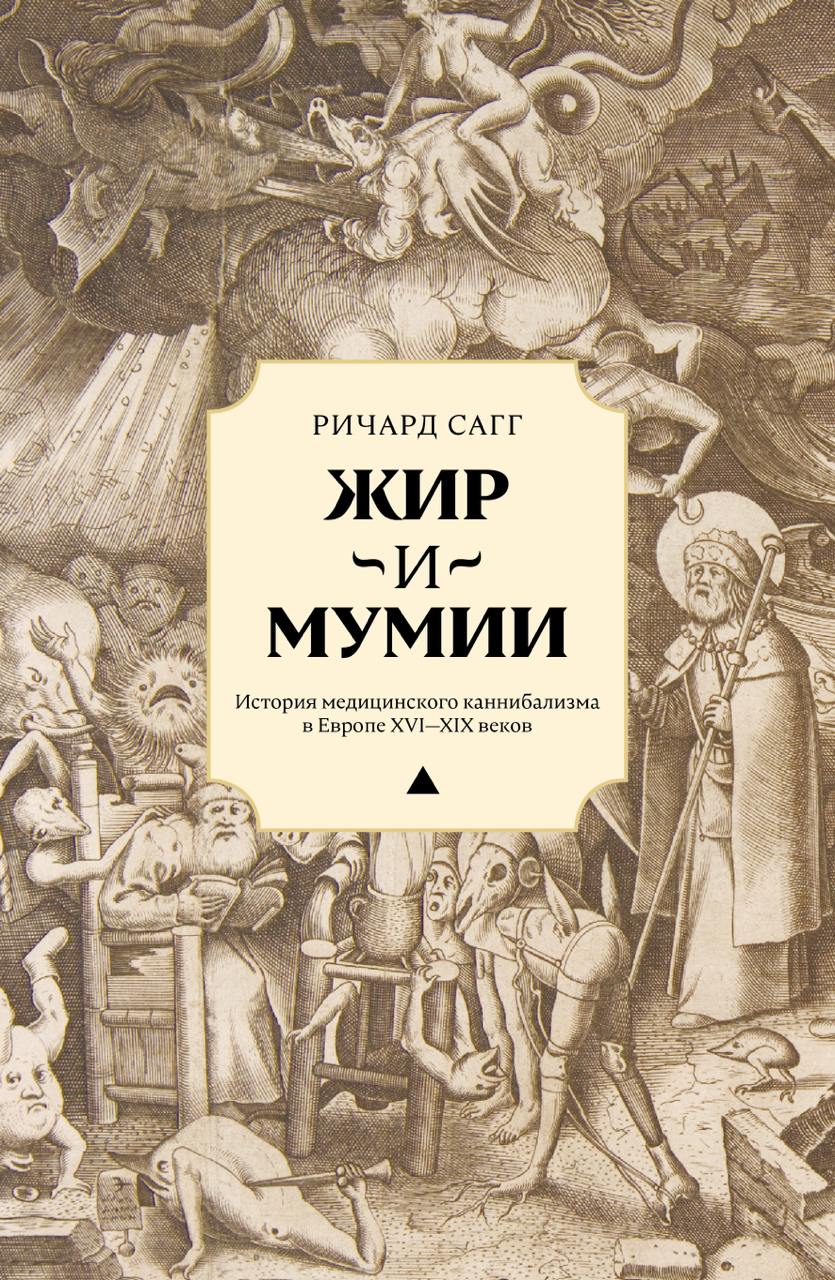

Ричард Сагг. Жир и мумии: история медицинского каннибализма в Европе XVI–XIX веков. М.: Издательство книжного магазина «Циолковский», 2025. Перевод Алексея Андреева. Содержание

День карибского едока

Слово «каннибал» происходит от названия коренных жителей Карибских островов — caribes. Считается, что Христофор Колумб в своих дневниковых записях исказил их как caniba, после чего испанское слово canibal перекочевало в другие языки (например, во французский — cannibale) с устоявшимся значением «дикие люди, практикующие людоедство». «Каннибал» при этом прочно ассоциировался с открытыми в конце XV века территориями, как если бы это был отдельный вид флоры, произрастающий исключительно на данных экзотических островах. И лишь позже «каннибал» вошел в более широкий контекст и стал равнозначным всякому «антропофагу» (греч. ἀνθρωποφαγία, ἄνθρωπος — «человек», φάγος — «пожиратель»). Так или иначе, с самого начала речь шла о туземце, диком и необузданном, черт знает чем занимающемся и потому нуждающемся в воспитании и просвещении со стороны человека с Большой земли — белого и гордого.

Поскольку не у всех получалось отбиться, попытки инкорпорировать «общечеловеческие ценности» в традиционные племена часто кончались вспышками заболеваний, к которым иммунная система туземцев не была готова. Но и коренное население в долгу не оставалось: когда одни дискутировали, есть ли у туземцев душа, индейцы топили пленных испанцев, а затем наблюдали, разлагаются ли их трупы, — так они пытались выяснить, есть ли у них тело, не боги ли они.

В XXI веке все тот же человек с Большой земли озабочен цифровизацией коренного населения отдаленных островных деревень. С одной стороны, это наделило индейцев сверхспособностями, позволяющими общаться на расстоянии (раньше так могли только шаманы), с другой — деморализовало подрастающее поколение. «Дела идут все хуже. Они учатся образу жизни белых людей», — сокрушаются старейшины.

Однако Ричард Сагг хочет показать, что кому-кому, но уж точно не просвещенным европейцам запрещать представителям коренных племен ковыряться в носу. Историк — ни много ни мало — утверждает, что настоящими каннибалами всегда были европейцы.

Съесть деда — это проблема

Все познается в сравнении. Так, у одних коренных племен принято поедать умерших родственников — для них это «естественный» обряд погребения. Делают они это не исходя из логики «не пропадать же добру» (как можно было бы подумать, применяя колониальную оптику) и уж точно не из-за голода — съесть умершего дедушку бывает не так-то просто, так как тело на жаре успевает подгнить. Однако, с точки зрения индейцев, предавать тело земле, чтобы его поедали черви, кощунственно. То есть в данном случае проявляется нечто, что можно было бы назвать моральным аспектом антропофагии.

Вот другой пример. Ричард Сагг рассказывает про обычай индейцев тупинамба назначать свояком захваченного в плен воина из вражеского племени. Узник несколько месяцев (а то и лет) живет вместе с ними, его хорошо кормят и дают ему жену. Но спустя какое-то время умерщвляют, освежевывают тушу и поедают всей деревней (за исключением палача). Смерть эта для плененного почетна, он не пытается бежать и держится все время, пока живет в деревне врага, бодро и уверенно. А то, что его съели, дает повод оппонентам при случае поступить таким же образом уже с их воином — так постоянно воспроизводится круг мести, не дающий племенам объединяться в некое протогосударство с централизованной властью (этот же сюжет приводит в своем знаменитом труде «Каннибальские метафизики» антрополог Эдуарду Вивейруш де Кастру).

А вот прямо-таки «сцена бала глазами Наташи Ростовой»: в XVI веке группу индейцев представили ко двору короля Карла IX, которому на тот момент исполнилось целых 12 лет (а унаследовал престол он после смерти старшего брата Франциска II и вовсе в 10 лет). Гости очень удивились, почему взрослые вооруженные мужчины охраняют ребенка и почему-то слушаются его. В их мире это просто невозможно, так как вождем становится самый сильный, самый смелый, самый выносливый — первый среди равных. Но еще больше индейцев поразила экономика распределения материальных благ во Франции: одни жили богато, другие, наоборот, еле сводили концы с концами. Как последние могут терпеть такую несправедливость, почему они просто не отберут все у богатых, «не возьмут их за горло и не подожгут их дома»?

Гидролат здорового человека

Чем же в это время занимались в просвещенной Европе? Короли, дамы, джентльмены, врачи и ученые активно внедряли человеческую кровь, плоть, кости, жир, мозги и кожу, чтобы залечить раны и язвы, вылечить эпилепсию, чуму и подагру (нужное подчеркнуть).

Довольно часто в ход шли тела казненных преступников. Практика использования их крови и частей тела отражала популярное убеждение, что жизненная сила, еще сохраняющаяся в телах мгновенно умерщвленных, может быть передана страдающим, например, эпилепсией — и припадки пройдут.

Из-за неправильного перевода арабских текстов — слово «мумиё» перепутали со словом «мумия» — европейцы также считали, что целебное вещество содержится в забальзамированных телах почивших. При этом в Центральной Азии (например, в Гималаях) добывали природный битум — истинное мумиё. Но из-за языковой путаницы в Европе интересовались именно мумиями — поэтому начался их массовый экспорт из Египта и Каира (этому способствовали местные ушлые купцы). Их измельчали в порошок, продавали в аптеках как mumia sepulchorum («мумия из гробниц»). А позже начали и подделывать мумии, используя тела преступников и нищих. Фрагменты их плоти высушивали, пропитывали смолой и продавали в специальных сосудах в аптеках.

Также крайне ценным товаром был жир. Существовала и отдельная профессия — жиродел, зарабатывающий на жизнь сбором жира из домашних кухонь, соскребая его в бочку и затем перепродавая. Но с одних кухонь не очень-то зажируешь. Поэтому распространенным источником жира становились опять же трупы казненных преступников. Такой «жир бедного грешника» использовали для лечения растяжений, переломов, артрита, а также в качестве обезболивающего. Так, в Мюнхене палачи до середины XVIII века на постоянной основе за деньги поставляли жир врачам. А в Париже и других европейских городах подпольная торговля жиром велась в анатомических театрах (жир извлекали из трупов).

Моча и кал довольно часто применялись в качестве чистящих и бьюти-средств. Дистилляты (они же гидролаты) фекалий здорового человека (иногда ребенка) наносились на лицо и руки, чтобы сохранить молодость кожи. Урину, как дешевый источник аммония, использовали для очистки тканей, одежды и шляп — долгое время стирка мочой была вполне обычной практикой.

Города из слез и пота

Несмотря на повсеместную антисанитарию на улицах и в жилищах европейцев, такого количества отходов, образующих сегодня мусорные полигоны, даже близко не было. Пользу можно было извлечь буквально из любого дерьма, а продать — почти любую ветошь: кому-нибудь обязательно понадобятся обрывки старой ткани или мелкие кусочки металла. А из смеси грязи, глины и навоза изготавливали материал для строительства домов — кирпич-сырец. Сагг пишет, что в современном мире наблюдается ренессанс «экономики грязи», приводя в пример работающий на фекалиях и пищевых отходах биоавтобус, который планировали запустить в Бристоле в 2015 году, а также знаменитый унитаз Билла Гейтса, работающий без воды (кстати, ни первый, ни второй проекты не удались).

Добавим от себя, что за годы, прошедшие с момента первой публикации книги, только в 2025-м переведенной на русский (на языке оригинала она вышла в 2016-м), человечество достигло такого прогресса в этом направлении, что собирается строить из телесных жидкостей марсианские города. Впрочем, еще не факт, что это получится.

Означающее на ковре

Еще одна очень важная тема, которую лишь коротко обозначает Ричард Сагг в рецензируемой работе, а более подробно развивает в другой своей книге, — это феномен отвращения.

Ссылаясь на знаменитый труд Уильяма Миллера «Анатомия отвращения» (1997 год), Сагг пишет, что это не вопрос животного инстинкта (хотя животных тоже может от чего-то воротить), это их поведенческий иммунитет, позволяющий избежать заразы, — видимо, поэтому за такую реакцию отвечают те же участки мозга, что и за плохой вкус. Но человеческое отвращение — более сложный и более субъективный феномен. Объект отвращения для нас является одновременно квазифизическим и навязчиво психическим — как бы одновременно абстрактным и конкретным. Он воспринимается будто находящимся внутри нас — и от этого ощущения бывает не так-то легко избавиться (например, при обсессивно-компульсивном расстройстве). Так, если чей-то домашний питомец нагадит на ковер, его хозяин не успокоится, пока все не уберет и не вычистит. Во времена же, когда лечились жиром вперемежку с мумиями, даже в домах знатных персон, где содержали псовых самых дорогих пород, типичным зрелищем были разбросанные по полу обглоданные кости и собачьи экскременты. Все это убиралось не чаще, чем раз в полгода или год, — а остальное время на это не обращали никакого внимания.

Сагг утверждает, что гигиеническая брезгливость, кажущаяся естественной для современного человека, была изобретена лишь в XVIII века. Водные процедуры, например, считались нездоровой практикой, так как якобы позволяли болезням и инфекциям проникать в организм. Ироничным образом это отчасти подтвердилось в XXI веке: окружающее младенцев пространство может быть настолько продезинфицированным, что исключает даже минимальное количество грязи, необходимое для активации и стимулирования иммунной системы.

При этом именно маленькие дети демонстрируют индифферентное отношение к нечистотам — фекальный объект для них точно такой же, как и любой другой, то есть вызывает исследовательский интерес. И если исторически брезгливость в той форме, какой мы ее знаем, была изобретена в XVIII веке, то в личной истории каждого человека первичное деление на чистое/нечистое, по всей видимости, приходит вместе с погружением в язык. Таким образом, история эта исключительно символическая — но при этом базовая для всякого общества и во всяком социоисторическом контексте. Просто отделение мух от котлет происходит по разным границам. Чистое/нечистое, сакральное/профанное — это базовые различения и для социальной антропологии. И где-то на стыке разных дисциплин перспективным было бы не только описать структуры чистого/оскверненного в самых разных контекстах — от ритуальной нечистоты до уголовного дискурса, — но и попытаться понять, почему в одном случае наброшена одна структурная сетка с определенным образом размеченными означающими, а в другом — другая.

Но Ричард Сагг — историк, поэтому его вполне ожидаемо интересует в первую очередь фактология. И она в «Жире и мумиях» льется через край. Мы даже и не приблизились к той фактологической насыщенности относительно физиологии, медицины и гигиены, коими сочится эта книга. По сравнению с таким бурлением данная рецензия — лишь жидкий дистиллят.