Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Йонас Мекас. Письма Ниоткуда. М.: Baltrus, 2022. Перевод с литовского Александры Васильковой. Фрагмент

Однажды Йонас Мекас, уроженец Семенишкяй, что под Биржай, который, в свою очередь, располагается в Паневежском уезде Литвы, придумал тикток. Случилось это в 1996 году, когда режиссер снял трехминутный манифест Cinema Is Not 100 Years Old («Кинематографу вовсе не сто лет»). Начинается он с того, что режиссер, которому на тот момент перевалило глубоко за семьдесят, бодрейшим голосом зачитывает короткий текст:

Однажды Йонас Мекас, уроженец Семенишкяй, что под Биржай, который, в свою очередь, располагается в Паневежском уезде Литвы, придумал тикток. Случилось это в 1996 году, когда режиссер снял трехминутный манифест Cinema Is Not 100 Years Old («Кинематографу вовсе не сто лет»). Начинается он с того, что режиссер, которому на тот момент перевалило глубоко за семьдесят, бодрейшим голосом зачитывает короткий текст:

‘No, сinema is not 100 years old. The real history of cinema is invisible history: history of friends getting together, doing the thing they love. For us, the cinema is beginning with every new buzz of the projector, with every new buzz of our cameras. With every new buzz of our cameras, our hearts jump forward my friends. Cinema is not 100 years old’. («Нет, кинематографу вовсе не сто лет. Подлинная история кинематографа незаметна: это история друзей, которые собираются вместе, чтобы заниматься любимым делом. Для нас кино рождается заново всякий раз, когда включается проектор, когда вновь раздается щелчок камеры. От этих звуков наши сердца бьются сильнее, друзья».)

Затем в кадре появляется сам режиссер. Он беспорядочно бродит по комнате, приплясывая под «Неаполитанскую песенку» Чайковского, пока на экране мерцают красные буквы: «Террорист». После этого он чокается рюмками с оператором и уходит играть в бадминтон с ребенком, используя вместо волана воздушный шарик. Фоном звучит полународная греческая песенка Εργάτης Τιμημένος («Мастер»). Наигравшись, Мекас повторяет: «С каждым новым щелчком камеры наши сердца бьются сильнее. Кинематографу вовсе не сто лет!»

Эти три незамысловатые минуты катастрофически необходимо держать в уме, когда читаешь Laiškai iš Niekur («Письма Ниоткуда») — сборник своего рода «статей», написанных для литовской Valstiečių laikraštis («Крестьянской газеты») в 1994—1995 годах.

Каждое из девятнадцати писем разбито на микрофрагменты, первейший из которых в русском переводе начинается со знаковых слов: «Не знаю, с чего начать. Начну с речи, с языка». А завершается чем-то вроде извинения: «Я вам буду писать на чужом, письменном литовском языке, выученном в школе».

На протяжении всего последующего текста Мекас вновь и вновь будет возвращаться к размышлениям о литовском языке — родном, но застывшем для него в своем развитии: каждый год, каждый год эмиграции все больше отдаляет режиссера-поэта от живой развивающейся речи; в его распоряжении остается только книжное письмо, замершее в предвоенной эпохе. «Речь — это чудо». К такому выводу приходит Мекас в своих поэтико-философских рассуждениях.

В контексте творчества «повитухи», как он себя называл, американского киноавангарда такой логоцентризм может прозвучать неожиданно. Послевоенное киноискусство США, одним из ведущих энтузиастов и архиваторов которого был Йонас Мекас, решительно отказывалось от слова в пользу самодостаточного образа. Энди Уорхол, Джек Смит, Стэн Брекидж, Кеннет Энгер — если что и объединяло этих экстремально разных художников, так это стремление разорвать дистанцию между экраном и зрительским глазом, отбросить всю литературщину, которой обросло к тому времени кино, оставив чистое изображение. Таким же был и Йонас Мекас, который первый свой дневник начал вести в раннем детстве: еще не научившись читать и писать, он делал зарисовки своих впечатлений.

Разрыв с родиной у Мекаса начался во время войны, когда Литва сперва была занята советскими, а затем немецкими войсками. Согласно мекасовской эгомифологии, во время оккупации он участвовал в сопротивлении, выпускал антифашистскую газету (сейчас исследователи ставят под сомнение этот факт, впрочем не самый значительный); на исходе войны пытался уехать в Вену, но по несчастливой случайности вместе с братом угодил в лагерь для военнопленных. После этого — пять лет в разных лагерях беженцев, а затем — отъезд за океан, где он и проживет чрезвычайно долгую жизнь, чтобы скончаться в 2019 году в Бруклине.

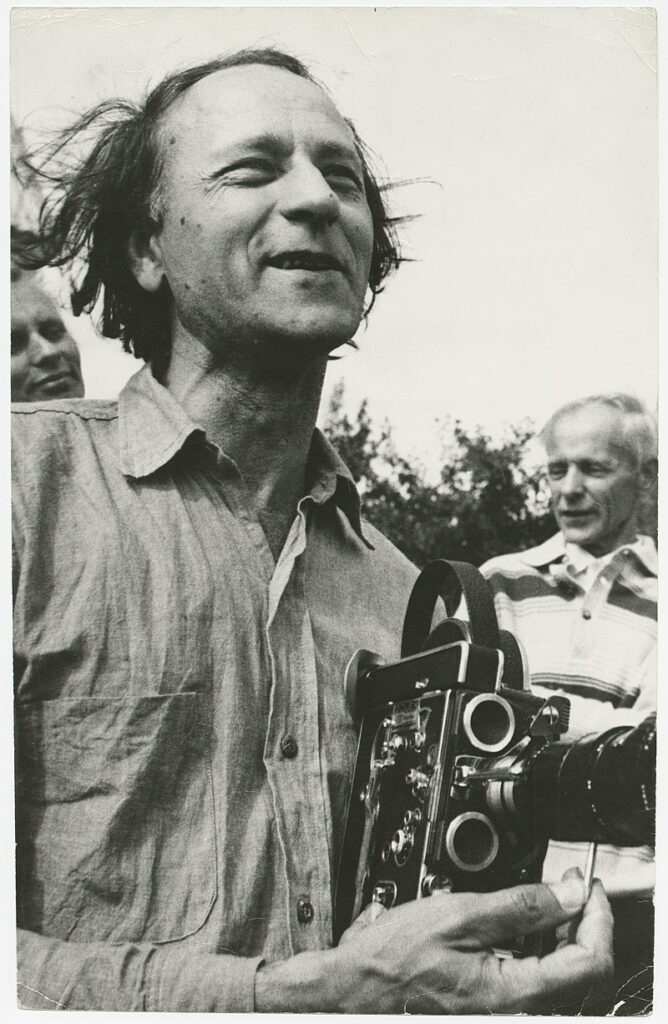

Мекас в Литве, 1971

Мекас в Литве, 1971

Впервые посетить Литву после войны ему удалось лишь в 1971-м; по его словам, за каждым шагом нью-йоркского режиссера тогда следила советская милиция, прятавшаяся в кустах. Это, однако, не помешало ему снять фильм Reminiscences of a Journey to Lithuania («Воспоминания о поездке в Литву»), в котором свободный кинематограф Мекаса предстает в концентрированном виде. Полнометражные «Воспоминания» состоят из последовательности образов: крестьяне, поле, ветка рябины, деревенская вечеринка с танцами, крестьянский дом и так далее. На советское присутствие указывают разве что «волга» и «запорожец», принадлежащие кому-то зажиточному. В остальном же это реконструкция пасторальной Литвы из детства и юности режиссера, давно утерянная, но заново обретенная посредством пленки и монтажных ножниц. Здесь и происходит кинематографическое чудо — хотя нам показывают картины бесконечно далекого прошлого, зрителя ни на секунду не покидает ясное чувство: то, что он видит, это и есть авангард.

Но вот любопытный момент: за кадром этого дотошно составленного кинодневника остается то, что во время съемок создатель фильма посетил Москву — камера Мекаса в этой ленте следует по искаженному маршруту: Нью-Йорк — Литва — Вена без остановок в сердце советской империи. Однако краткое и исчерпывающее воспоминание об этом обнаруживается в «Письмах»:

«В 1971 году я был в Москве. Около Пушкинского музея видел двух собак. Обе они вцепились в одну и ту же палку, и первая к себе тянет, и вторая — к себе. Уперлись, злобно рычат. Так я их застал, и так я их оставил, они все еще перетягивали палку. И теперь, может быть, продолжают тянуть».

В этой же книге кроется разгадка столь болезненного вытеснения всего декларативно «русского» из сознания режиссера: в момент написания одного из писем ему на глаза попадается газетная заметка о вводе российских войск в Чечню. Это заставляет режиссера вспомнить (или сочинить, что в случае Мекаса не имеет существенной разницы) день, когда его родную деревню заняли советские солдаты: «Я как раз за несколько дней до того купил свой первый фотоаппарат. Так я схватил его, подбежал к кладбищенской ограде и — щелк! — сделал первый в своей жизни снимок. Ой, какое большое событие! Вдруг слышу — кто-то орет и вижу, как ко мне через песчаные карьеры у дороги бежит русский офицер и что-то кричит по-русски. А я по-русски только ругательства знал, больше ничего. Подбежал он ко мне, не переставая вопить во все горло, выхватил у меня из рук аппарат, открыл, ширк-ширк — вытащил пленку, бросил ее на землю, еще сапогом растер и показал пальцем на дом — проваливай, значит. Вот я и припустил, два раза повторять не пришлось».

Если, опять же, верить мекасовской версии его биографии, режиссером он стал в тот момент, когда потратил свои последние деньги на камеру Bolex, которая впоследствии станет технологическим символом нью-йоркского киноавангарда. Не стоит, впрочем, думать, что антисоветчик Мекас влюбился в демократическую Америку — Нью-Йорк он возненавидел всем сердцем, для него мегаполис стал еще одной адской противоположностью родины с ее сельским укладом и естественной национальной кухней как еще одной формы языка и речи: целые страницы он посвящает по-гоголевски упоенным описаниям всевозможных блюд, колбас, водок и настоек, попутно настаивая, что литовцам следует пить исключительно литовское пиво, не поддаваясь моде на «импортное», и поменьше слушать «международную» музыку во время застолий.

Конечно, «Письма» Мекаса, как и его «Воспоминания о поездке», — поэтическая фантазия, конструирование воображаемой Литвы, родины, которой уже не будет. Он и сам это с горечью признает: «Я назвал свою колонку „Письма Ниоткуда“. Но, когда я читал все эти письма [из Литвы], чувствовал, что они тоже были Ниоткуда. Если у тебя нет земли, ты нигде». И все же: «Белая ромашка Балтрушайтиса, сине-фиолетовый чабрец — все эти Божьи травки и цветочки ждут нас и доверяются нам, и встречают нас сотнями оттенков, и благоухают для нас. Идешь через поле с наливающимися колосьями и гладишь их — это ты гладишь Божий лик».

Здесь самое время вспомнить манифест Мекаса, гласящий, что «кино рождается заново всякий раз, когда включается проектор, когда вновь раздается щелчок камеры», и созданный тогда же, когда сочинялись «Письма». С каждым новым фрагментом «Писем Ниоткуда» Йонас Мекас заново создает родную землю, существование которой заканчивается, когда заканчивается отрезок текста, чтобы уже в следующем она возникла заново — по сути, из ничего, из случайного воспоминания о перлойской водке или какой-то по-особенному красной ветке рябины.

Может показаться, что на страницах этой книги жизнелюбивый Мекас предстает с неожиданной стороны — как человек заунывный, желчный, даже злой. Однако это иллюзия, артистическая маска, фильтр на объективе камеры. Главная же идея «Писем» та же, что и в кинематографе великого режиссера: подлинная поэзия — это сама жизнь во всех ее случайных деталях, а «искусство» — это лишь придаток к ней, «любимое дело», повод собраться с друзьями.