Серый кардинал русского авангарда

О жизни и трудах искусствоведа Николая Пунина

Наталья Мюррей. Невоспетый герой русского авангарда. Жизнь и судьба Николая Пунина. М.: Слово, 2018

Николай Пунин. В борьбе за новейшее искусство (Искусство и революция). М., 2018

Долгое время имя Николая Пунина было известно лишь знатокам русского искусства, а в более широких кругах вспоминалось лишь в контексте разговоров об Анне Ахматовой или Льве Гумилеве. Хотя, как утверждает историк литературы Сергей Беляков, биографы Гумилева относятся к Пунину весьма враждебно. Во многом именно благодаря Лёве — «нищему студенту и приживальщику» в знаменитом Фонтанном доме, где Пунин жил с Ахматовой, своей первой женой Анной Аренс и родной дочерью Ириной, — родились легенды о его фантастической скупости и жестокости. Современники же оценивали Пунина очень высоко. Искусствовед и писатель Всеволод Петров, в то время учившийся у него, назвал самой характерной чертой Пунина «постоянное и сильное душевное напряжение»: «Можно было предположить, что в его сознании никогда не прекращается какая-то трудная и тревожная внутренняя работа».

О воспоминаниях Пунина речь пойдет ниже, но сперва скажем пару слов о книге Натальи Мюррей, искусствоведа и профессора Института искусства Курто в Лондоне. Ее работа — одна из первых попыток рассказать о Пунине в англоязычной среде и актуализировать его фигуру в России, ее появлению предшествовала выставка «Революция. Русское искусство: 1917–1932», состоявшаяся в 2017 году в Королевской академии художеств (Мюррей выступила сокуратором выставки). Надо заметить, что чтение книги, написанной для незнакомых с русской историей XX века иностранцев, производит несколько странное впечатление, а в искусствоведческой среде она породила немало споров из-за довольно небрежного подхода автора к историям, больше похожим на байки и легенды: Мюррей приводит их в авторском пересказе и не подвергает критическому анализу. Тем не менее, «Невоспетый герой русского авангарда» — первая современная биография Пунина, и с ней так или иначе приходится считаться.

Футуристические бои

В связи с Пуниным принято в первую очередь упоминать его «абсолютное искусствоведческое зрение» — способность безошибочно отличать настоящее искусство от халтуры. Расхожей также стала его фраза: «У меня, в сущности, есть только один дар, но настоящий дар: я умею понимать живопись и умею раскрывать ее другим». Но, как справедливо замечает искусствовед Анатолий Рыков, очень часто подобные тезисы отсылают скорее к рожденному в искусствоведческой среде мифу о Пунине как о «„чистом” искусствоведе», которого занимали лишь формальные аспекты искусства. Рыков также первый заговорил об одном из самых неудобных текстов Пунина, написанном совместно с Евгением Полетаевым манифесте «Против цивилизации», который исследователи и почитатели искусствоведческого пунинского дара предпочитают не замечать из-за его откровенно фашистских обертонов и категориального аппарата (например, в нем встречается выражение «здоровое расовое сознание»). Это сочинение лишний раз подтверждает, что в судьбе Пунина пересеклось множество политических и художественных сил.

Николай Николаевич провел юность в Царском Селе, в гимназии учился у Иннокентия Анненского, которого высоко ценил в течение всей жизни («Анненский опередил и свою школу, и своих современников, и даже, если хотите, самого себя…»). Николай Гумилев учился на три класса старше, и впоследствии их судьбы еще не раз пересекутся. В искусствоведение Пунин привнес яростный темперамент критика. В разные периоды жизни его занимала русская икона (наиболее известные его статьи на эту тему — «Андрей Рублев» и «Записки об иконах из собрания Н. П. Лихачева»), японская гравюра (хрестоматийным можно назвать текст «Японская гравюра» 1915 года, опубликованный в «Аполлоне») и, конечно, футуризм.

1/6 Обложка книги Натальи Мюррей «Невоспетый герой русского авангарда. Жизнь и судьба Николая Пунина», 2018 Фото: издательство «Слово» 2/6

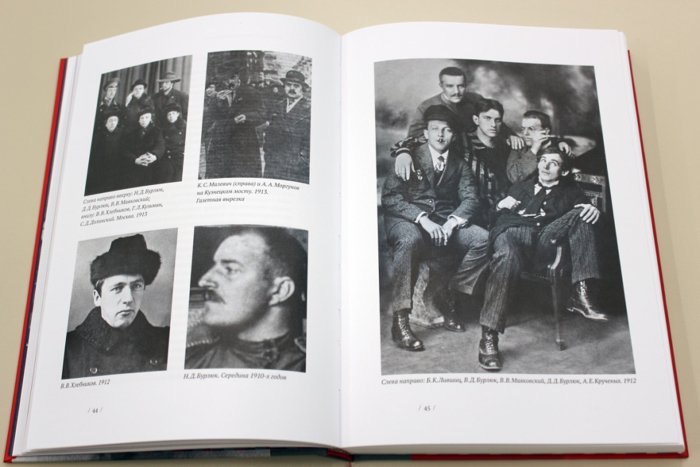

Обложка книги Натальи Мюррей «Невоспетый герой русского авангарда. Жизнь и судьба Николая Пунина», 2018 Фото: издательство «Слово» 2/6  Разворот книги Натальи Мюррей «Невоспетый герой русского авангарда. Жизнь и судьба Николая Пунина», 2018 Фото: издательство «Слово» 3/6

Разворот книги Натальи Мюррей «Невоспетый герой русского авангарда. Жизнь и судьба Николая Пунина», 2018 Фото: издательство «Слово» 3/6  Разворот книги Натальи Мюррей «Невоспетый герой русского авангарда. Жизнь и судьба Николая Пунина», 2018 Фото: издательство «Слово» 4/6

Разворот книги Натальи Мюррей «Невоспетый герой русского авангарда. Жизнь и судьба Николая Пунина», 2018 Фото: издательство «Слово» 4/6  Обложка книги Николая Пунина «В борьбе за новейшее искусство», 2018 Фото: artguide.com 5/6

Обложка книги Николая Пунина «В борьбе за новейшее искусство», 2018 Фото: artguide.com 5/6  Разворот книги Николая Пунина «В борьбе за новейшее искусство», 2018 Фото: artguide.com 6/6

Разворот книги Николая Пунина «В борьбе за новейшее искусство», 2018 Фото: artguide.com 6/6  Разворот книги Николая Пунина «В борьбе за новейшее искусство», 2018

Разворот книги Николая Пунина «В борьбе за новейшее искусство», 2018 Начиная с 1916 года Пунина, очарованного революционной утопией, занимала мысль о «социалистическом характере футуризма». По его мнению, новое искусство должно было аккумулировать в себе «совокупность эстетических ощущений, которую выработает социализм», как писал он в письме своей жене Анне Аренс. Футуризм в тот период представлялся ему не столько художественным течением, сколько оформившимся мировоззрением нового века, поскольку символизм как мироощущение и как жизнестроительная практика в тот период уже зашел в тупик. Он видел в нем воплощение «революционного темперамента» и бунта против всех возможных условностей, который подпитывал художников и поэтов разных направлений внутри авангардного движения. Вестниками нового искусства в литературе и живописи Пунин считал Хлебникова и Ларионова. О последнем он также отзывался как о «самом крупном художнике русского школы ХХ века, тончайшем, самом стойком, самом непримиримом».

Роман с революцией

Революционные годы были для Пунина временем больших надежд, «когда при волостных Совдепах были учреждены секции искусств, «и секции эти были набиты „футуристами”». Слова «футуризм» и «революция» практически слились, став на время синонимичными понятиями. Именно в этот период Пунин сформировался как теоретик левого искусства. Он не сомневался в необходимости государственного участия в художественной жизни страны — ему хотелось вписать новое искусство в историю нарождающегося пролетарского общества, и это не могло не отразиться на его суждениях. Скажем, в июле 1920 года, защищая татлинский проект памятника Третьему Интернационалу, Пунин говорил о «классическом содержании социалистической культуры».

В истории авангардного искусства он играл организующую роль. Впервые Луначарский привлек его к работе в январе 1918 года, когда был создан Отдел изобразительных искусств в рамках Наркомпроса. Вскоре, возглавив его петербургское отделение, он сумел втащить на верхушку художественной иерархии своих «подшефных» художников — Малевича, Кандинского, Татлина. Он вообще много сделал для искусства, о котором писал, — в том числе для музейного дела, хотя, как отмечает Всеволод Петров, не был «по природе своей музейным человеком». Большая часть его жизни была так или иначе связана с Русским музеем, куда он поступил в 1913 году ученым регистратором в отдел древнерусской живописи, а в 1919 году вернулся в качестве комиссара. Примерно в то же время ему было поручено взять на себя вопрос реорганизации Эрмитажа.

Николай Пунин. Петроград. 1918 год

Николай Пунин. Петроград. 1918 годПунин считал, что в отсутствие богатых покровителей из буржуазной среды молодых художников должно поддерживать государство. Он пытался повлиять на решения о закупках для Русского музея, просуществовавшего всего три года Музея художественной культуры и Фарфорового завода, куда был назначен заведующим художественной частью в 1923 году. Его усилиями в 1926 году в Русском музее на базе коллекции расформированного МХК появилось отделение новейших течений.

«Роман с революцией», по его собственным словам, подошел к концу в августе 1921 года — отдел ИЗО расформировали, а самого Пунина арестовали по делу «Петроградской боевой организации» (к счастью, помогло заступничество Луначарского, объявившего его «проводником коммунизма в художественную петроградскую среду»). В письме к Иосифу Уншлихту, одному из создателей ВЧК-ГПУ, он писал, что Пунин поступил на советскую службу «сейчас же после революции и все время чрезвычайно лояльно и плодотворно работал с нами, навлекая ненависть на себя буржуазных художественных кругов». По этому же делу был арестован и через три недели расстрелян Николай Гумилев, а с ним — еще шестьдесят человек, обвиненных в заговоре.

В борьбе за новейшее искусство

Отвергнутые цензурой мемуары, известные под названием «Искусство и революция» (от изначального варианта — «В борьбе за новейшее искусство» — пришлось отказаться по требованию ИЗОГИЗа), почти девяносто лет считались легендой и ходили по рукам в виде отрывков. Кое-что Пунин зачитывал сотрудникам Русского музея. Всеволод Петров верно заметил, что «индивидуальность Пунина, может быть, нигде не воплотилась с такой гипнотизирующей реальностью, как в этой книге». Самостоятельной жизнью жила глава «Квартира № 5», рассказывающая о «содружестве» поэтов, художников и других деятелей искусства, собиравшихся в мастерской у Льва Бруни в здании Академии художеств, — ее удалось опубликовать в альманахе «Панорама искусств» в 1989 году (то же произошло и с некоторыми другими отрывками).

Пунин начал работать над мемуарами в конце 1920-х годов. Несмотря на выбранный жанр, собственно о себе он писал не так уж много. Кое-что о периоде своего комиссарства, работе в Наркомпросе и Русском музее Пунин рассказывает в письмах и дневниках — они были изданы под названием «Мир светел любовью» в 2000 году. О мемуарах же он говорил, что «у книги есть свой герой — футуризм». Воспоминания Пунина обрываются в середине 1917 года, во время триумфа новых идей и левого искусства. Нынешний вариант, изданный «Энциклопедией русского авангарда», можно считать максимально полным. Пунин несколько раз пытался издать свои мемуары и составил по крайней мере две авторские редакции текста, которые, как уверяют наследники, не сохранились. В 1931 году он разговаривал по поводу публикации с Николаем Харджиевым, который в тот период служил редактором в ИЗОГИЗе, но вскоре стало понятно, что она невозможна. Не срослось также и с «Издательством писателей Ленинграда».

Коля Пунин занимается гимнастикой. Павловск, 1915 год

Фото: rg.ru

Мемуары Пунина следует рассматривать не только как второе пришествие «серого кардинала» русского авангарда, и это не просто беглый конспект истории первой четверти XX века. В процессе чтения порой складывается впечатление, что Пунин описывает, если можно так выразиться, «домифологическое» состояние мира, когда авангардный проект мыслился как вполне реальная революционная сила, а его эмансипационный потенциал еще не превратился в декоративную присказку. Жизнь была неотделима от искусства, а политическое от эстетического. «Искусство и революция» — проект пересборки как истории русского искусства, так и собственной биографии на фоне непрекращающейся политической и художественной борьбы. Местами он выглядит не менее утопическим, чем созвучные ему политические конструкты тех лет.

«И сердце то уже не отзовется»

Второй арест Пунина случился через четырнадцать лет после «дела Таганцева»: в 1935 году его арестовали как участника антисоветской террористической группы, среди задержанных также был Лев Гумилев. Лидия Чуковская вспоминает, что в городе тогда распространились слухи, будто Ахматова «написала письмо Сталину, передала его в башню Кутафью в Кремле, и обоих выпустили». Третий арест случился в 1949 году. Немного ранее началась открытая травля Пунина, основным организатором которой был Владимир Серов, в то время председатель Ленинградского Союза художников.

«Травили грубо, по-хамски, безграмотно: космополит, формалист, низкопоклонник перед Западом, идеологический диверсант…», — вспоминает искусствовед Григорий Островский. Нападали на учебник «История западноевропейского искусства», выпущенный под редакцией Пунина в 1940 году, говорили о «пропаганде развращенного упаднического искусства Запада». В письме дочери Ирине Пунин писал: «Я осужден не трибуналом, так как для суда матерьяла не было, а особым совещанием; дело мое — 35 год и космополитизм. Они долго затруднялись, как быть с освобождением 35 года, пренебрегли; мне подпортил, не желая этого, Гумилев; меня пришили к его делу, хотя, видимо, он не содействовал этому». В августе 1953 года он умер в лагере для нетрудоспособных заключенных под Воркутой. После кончины Пунина Анна Ахматова посвятила ему стихотворение:

И сердце то уже не отзовется

На голос мой, ликуя и скорбя…

Все кончено. И песнь моя несется

В пустую ночь, где больше нет тебя.

Анна Ахматова и Николай Пунин в саду Фонтанного дома. 1925 год

Фото: rg.ru