Русская каббала и второй поэт Израиля после царя Давида

Четыре поэтические книги декабря

Владимир Друк. Алеф-Бет. Формы, числа, номинации / Предисловие И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2018

Эта книга, вероятно, первая глубокая попытка связать русскую поэзию с каббалистической традицией. Согласно классической каббале, буквы еврейского алфавита были инструментами сотворения мира, в них заложен священный смысл. Владимир Друк помещает в начале книги притчу о святом каббалисте Ицхаке Лурии и неграмотном человеке, который превзошел великого раввина в искусстве молитвы — просто назвав Богу первые десять букв Алеф-Бет, которые он знал, и предложив «соединить их по Своему усмотрению». Друк, таким образом, работает с материалом, напрямую соединенным со сферой сакрального, и действует сообразно: современное звучание его лаконичных верлибров не отменяет серьезности и аллегорической торжественности подхода; в частности, ясно, что этот небольшой цикл требует отдельной, почтительно оформленной книги, в которой сами буквы (цитирую автора предисловия Илью Кукулина) «записаны особым типом письма, который называется „ктав стам”» — именно так буквы выглядят в Торе.

В книге Друка буквы — это элементы, представляющие различные категории и архетипические фигуры, причем определяющим здесь становится внешнее подобие. Так, бет (ב) оказывается «страхом открытой двери» — и в то же время домом, вместилищем, где «стол накрыт / дверь открыта / хозяин сейчас придет»; хей (ה) — разбитой чашей (и, далее, вообще рассеянием, энтропией, с которой связано отпадение от большой традиции), тет (טֵ) — лодкой или сомкнутыми ладонями:

очертания лодки скрыты в изгибах реки

очертание дней — две ладони сомкнуты чашей

Наиболее причудливы и при этом поучительны антропоморфные образы — например, о букве ламед (ל) сказано: «двоечник на последней парте / тянет шею пытаясь разглядеть написанное»), а далет (ד) превращается в нищего:

человек озабоченный попрошающий человек

согнут протянут рукой

как неохотно он берет милостыню!

молча

хотя он слышал про царскую щедрость

от других нищих

бедняга не знает букв

не знает и четырех букв

От названной четверки отходят числовые ассоциации — времена года, стихии, физические взаимодействия; гематрия, то есть числовые значения еврейских букв, для стихов Друка тоже очень важна. Неподобающие контексты он отсекает: например, буква заин (ז), которая в современном иврите имеет, в частности, непристойное значение, у Друка его начисто лишена — зато есть изящное созвучие с ее названием: «самое время понять кто тут хозяин»; эта мысль отрывает говорящего от грез о недостижимой семейной гармонии. Вообще отсутствия в этих толкованиях алфавита столько же, сколько присутствия: двоечник-ламед не виноват в том, что «у нашего учителя плохой почерк / все написанное неразборчиво / все сказанное угасает в шуме / утренних новостей». Не стоит считать это и претензией к Учителю — то есть к Творцу, к которому поэт в этой книге несколько раз прямо обращается. Вернее будет сказать, что в невозможности коммуникации виноваты все — и в таких условиях вдумчивое и сопереживающее чтение небольшой книги Друка становится трудом, за который не всякий возьмется.

Йегуда Амихай. «Помнить — это разновидность надежды»: Избранные стихотворения / Перевод с иврита, составление, предисловие и комментарии Александра Бараша. М.: Книжники, 2019

На русском языке появилось собрание стихотворений одного из самых значительных израильских поэтов XX века (об Амихае говорили, что он — «самый переводимый еврейский поэт после царя Давида»). Александр Бараш работал над этими переводами не один год, тщательно подготовил эту книгу — кроме стихов, здесь есть биографическая статья и комментарии, в которых так подробно разобраны параллели стихов Амихая со Священным Писанием, что критику на этом поле остается мало работы. Таких параллелей — множество; вполне «современная» строка «Время проходит, словно голос в телефоне…» оказывается отсылкой к псалму 89: «Все дни наши прошли во гневе Твоем; мы теряем лета наши, как звук». Амихай был атеистом («И я не буду говорить вообще — о крике младенцев, / достигающем трона Господа, / а оттуда еще дальше: круг / без конца, без предела, без Бога») — но, как пишет Бараш, в Израиле «библейские цитаты или слова молитв — априорная данность, с рождения, как в других странах и обстоятельствах крики чаек за окном или коврик с пейзажем на стене у кровати… это естественно не только для тех, кто вырос в религиозной семье, а просто растворено в языке, разговорной речи, повседневной жизни».

На русском языке появилось собрание стихотворений одного из самых значительных израильских поэтов XX века (об Амихае говорили, что он — «самый переводимый еврейский поэт после царя Давида»). Александр Бараш работал над этими переводами не один год, тщательно подготовил эту книгу — кроме стихов, здесь есть биографическая статья и комментарии, в которых так подробно разобраны параллели стихов Амихая со Священным Писанием, что критику на этом поле остается мало работы. Таких параллелей — множество; вполне «современная» строка «Время проходит, словно голос в телефоне…» оказывается отсылкой к псалму 89: «Все дни наши прошли во гневе Твоем; мы теряем лета наши, как звук». Амихай был атеистом («И я не буду говорить вообще — о крике младенцев, / достигающем трона Господа, / а оттуда еще дальше: круг / без конца, без предела, без Бога») — но, как пишет Бараш, в Израиле «библейские цитаты или слова молитв — априорная данность, с рождения, как в других странах и обстоятельствах крики чаек за окном или коврик с пейзажем на стене у кровати… это естественно не только для тех, кто вырос в религиозной семье, а просто растворено в языке, разговорной речи, повседневной жизни».

Библейская фразеология — воздух этих стихов, как и атмосфера Иерусалима, в котором ты смотришь на те же камни, что и обитатели города две тысячи лет назад; характерно, что острые человеческие переживания у Амихая связаны с археологией («И эта любовь кончилась, как плодородный сезон в лимонных садах, / или сезон раскопок, когда вынимают из глубины / встревоженные вещи, которые хотят, чтобы их забыли»). Иерусалим — это одновременно «Атлантида, утонувшая в море», и «карусель, которая все кружится / и кружится от Старого города по всем кварталам».

В силу политических и исторических обстоятельств эта атмосфера, которая, казалось бы, должна располагать к историческим обобщениям и медитативности, заставляет постоянно, даже невротически возвращаться к прошлому: несмотря на то, что семью Амихая пощадили и Холокост, и Вторая мировая война (родители увезли его из Германии в Палестину в 1930-е, во Вторую мировую он служил в Египте), его тексты, конечно, не свободны от этих тем: одно из важнейших стихотворений в книге — «Маленькая Рут», посвященное подруге детства Амихая, погибшей в Собиборе; одно из самых пронзительных — посвящение жене «Почти стихотворение о любви»:

Йегуда Амихай и его подруга детства Рут Гановер, 1928 год

Йегуда Амихай и его подруга детства Рут Гановер, 1928 год

Если бы мои родители и твои родители

не уехали в Страну Израиля

в 1936-м,

мы бы встретились в 1944-м

там, на платформе в Аушвице,

мне 20 лет,

тебе 5.

Где мама?

А папа?

Как тебя зовут?

Ханнеле.

Замечателен любовный фатализм этого стихотворения: два человека все равно предназначены друг другу, в каких бы обстоятельствах ни могла состояться их встреча. Воспоминание о любовном переживании — один из главных мотивов всегда обращенной к прошлому поэзии Амихая («Мы были в песке двуглавым цербером / с оскаленными зубами»). Его, кажется, завораживает идея места, которое для одного или двоих может быть центром мироздания, в то время как для других оно безлико — и с годами заставляет любовников признать эту безликость:

Что это? Это старый чулан.

Нет. Это бывшая большая любовь.

Трепет и блаженство были в этой темноте,

и надежда. Кажется, я когда-то здесь был.

Я не подходил ближе, чтобы разглядеть.

Это голоса, зовущие из сна.

Нет, это большая любовь.

Нет, это старый чулан.

Фантом любви становится в один ряд с фантомом истории — некоей возможности иной жизни; это что-то вроде проекции из параллельной вселенной: «Запах апельсиновых садов остался здесь / между домами, на месте апельсиновых садов. / Как безногий чувствует ногу». Обманчиво-спокойная, за исключением совсем ранних стихов, интонация Амихая заставляет вспомнить таких поэтов, как Чеслав Милош и Ян Каплинский: речь об интонации, скрывающей или сдерживающей чувство за стеной медитативного письма. Еще одно счастливое совпадение — с темпераментом переводчика, Александра Бараша, чьим стихам последних лет свойственен такой же «мягкий» экзистенциализм (в своем комментарии он связывает это с определенным подобием исторических травм) — и временами такое же удивление перед миром, благодарность от своей «приглашенности в жизнь»:

…побывал здесь в гостях,

было хорошо, получил удовольствие,

грешил, изменял, нахожусь под впечатлением

от того, как меня принимали

в этом мире.

Юлий Гуголев. Мы — другой. М.: Новое издательство, 2019

Некоторые посетители недавнего московского вечера Юлия Гуголева уходили из зала в растерянности: хотя у Гуголева есть выдающиеся трагические стихи (первым приходит в голову «Целый год солдат не видал родни…»), обычно его выступления — шоу, в котором жгучая ироничность дополнена исключительной силы жовиальностью. На этот раз Гуголев, представляя свою новую книгу, читал стихи мрачные, подчеркивал голосом их тяжесть. Что-то изменилось в воздухе; на обложку новой книги вынесены довольно страшные строки — при том, что внутри хватает текстов вполне старой, классически-гуголевской интонации.

Некоторые посетители недавнего московского вечера Юлия Гуголева уходили из зала в растерянности: хотя у Гуголева есть выдающиеся трагические стихи (первым приходит в голову «Целый год солдат не видал родни…»), обычно его выступления — шоу, в котором жгучая ироничность дополнена исключительной силы жовиальностью. На этот раз Гуголев, представляя свою новую книгу, читал стихи мрачные, подчеркивал голосом их тяжесть. Что-то изменилось в воздухе; на обложку новой книги вынесены довольно страшные строки — при том, что внутри хватает текстов вполне старой, классически-гуголевской интонации.

Гуголев — поэт, мыслящий длинными текстами — в последние годы работает на подъеме; в книгу «Мы — другой» вошло несколько настоящих хитов: стихи о чтениях в защиту палестинского поэта Ашрафа Файяда (во время которых Гуголева едва не хватил кондратий); о приеме в пионеры (во время которого Гуголеву особенно запомнилось сморщенное желтое ухо спящего вечным сном Ленина); о причудливых фамилиях на надгробиях («Вы думали, что это смерти спальня, / но черным бархатом обита готовальня, / в которой Ластик, Циркуль, Транспортир») — и, конечно, недавний текст-кредо «Чем дольше живу я в России…», тот самый, где Гуголев напророчил, что «мы все обязательно будем! — / кто — уткой, а кто — омичом».

Все на месте: фирменное чередование небрежных рифм («чушью — оружью») с филигранными («Ашраф — а штраф», «егó дед — выходит», «порицаем — полицаем», «медалист — Middle East»); умение втиснуть в четырехстопный амфибрахий монстра вроде «идеологический китч»; залихватские апострофы («как б’т’ск’ать»); давно не подмигивающие, а прочно стоящие где надо аллюзии — от Анненского, Мандельштама и Набокова до Лебедева-Кумача, Слуцкого и Окуджавы. Однако сегодня этого, очевидно, недостаточно — и Гуголев заставляет по-новому работать свой метод, который сам иронически описывает: «Вначале — шутка, далее — еда / И под конец, как водится, смертяшка». Нынешняя шизореальность позволяет развернуть этот метод широко — и применить любимую Гуголевым форму размышления-разговора с воображаемым собеседником, где многословие оправдывается постоянным самоподзаводом, готовностью блистать еще и еще.

Обычно на такое отваживаются с куда более серьезным лицом — ироничный Гуголев тут исключение из правил. Но сейчас зримо «посерьезнеть» (хотя, по большому счету, «несерьезными» его стихи никогда не были — за бахтинским карнавалом всегда скрывался трагизм) приходится и ему. Иные поводы еще можно осмыслить в привычном ироническом ключе — вроде телепропаганды или мало отличающегося от нее телесериала (прекрасное стихотворение «Кино по выходным»: «Кредит погашен, тендер выигран. / Она в объятиях красавца / ступает грациозней тигра / все выше по ступенькам загса. // Она стоит березкой во поле, / а муж в отчаянье качается. / И эта школа русофобии / все длится, длится, не кончается»). С другими, например с войной в Украине или трагедией в Кемерове, — так не получится:

Представляешь себе этот зальчик?

Что поверхность экрана, — чиста?

Кто мы, девочка или мальчик?

И какие у нас места?

<…>

Кто кого на подошвах вынес,

у кого скрипит на зубах

та «неблагоприятная примесь»,

распыленная в облаках,

оседающая на коже

тех, кто против, и тех, кто за...

Посмотри же, Господи Боже,

что-то мне попало в глаза.

Во времена зреющего кризиса, как мы знаем по укатившимся годам «стабильности», глаза застит в том числе сытость. Так и непременная в стихах Гуголева еда — в полном соответствии с фольклорной логикой карнавала — сближается со «смертяшкой» и в кризисные моменты начинает особенно настойчиво рифмоваться с «бедой»; возле морга пахнет супом (и пойди пойми, это жизнь победила смерть неизвестным способом или наоборот), а ковыряние в сливочном масле во время невеселого пикника само собой навевает мысли об океане забвенья. Впрочем, Гуголев, помня, что «оборваться может песня / на лету в один момент», позволяет себе и нам, его собеседникам, некоторое время остаться в пространстве этой песни — и строки «Скорей всего, на Воронцовской, в блинной, / все и закончится», хотя и выглядят угрожающе, повествуют все же о «предпоследнем пути», прогулке по кабакам, которую необязательно обставлять как дорогу на кладбище. Есть в этой книге и утешение.

Гуннар Экелёф. Избранное. СПб.: Порядок слов, 2018. Перевод с шведского под редакцией Н. С. Воиновой, Н. А. Пресс, А. П. Прокопьева

Шведский классик Гуннар Экелёф в России — не неизвестная фигура. Переводы его стихов публиковались еще в конце 1970-х, два года назад в Ad Marginem вышла маленькая книга «Мёльнская элегия» в переводе Надежды Воиновой, но сейчас перед нами — объемное, почти 500-страничное собрание, позволяющее оценить весь путь автора, который, как считают его соотечественники, почти в одиночку придумал язык современной шведской поэзии. Эта книга — совместный проект нескольких переводческих лабораторий, над текстами работали более 20 переводчиков, в первую очередь — Надежда Воинова, Наталия Пресс и завершающий очень удачный для себя год Алеша Прокопьев.

Шведский классик Гуннар Экелёф в России — не неизвестная фигура. Переводы его стихов публиковались еще в конце 1970-х, два года назад в Ad Marginem вышла маленькая книга «Мёльнская элегия» в переводе Надежды Воиновой, но сейчас перед нами — объемное, почти 500-страничное собрание, позволяющее оценить весь путь автора, который, как считают его соотечественники, почти в одиночку придумал язык современной шведской поэзии. Эта книга — совместный проект нескольких переводческих лабораторий, над текстами работали более 20 переводчиков, в первую очередь — Надежда Воинова, Наталия Пресс и завершающий очень удачный для себя год Алеша Прокопьев.

Современная шведская поэзия для русского читателя — это прежде всего нобелевский лауреат Тумас Транстрёмер (переведенный опять же Прокопьевым совместно с Александрой Афиногеновой), медитативный поэт, и поколенчески, и по темпераменту родственный Геннадию Айги и Ингер Кристенсен. Экелёф — представитель предыдущего поколения; если считать, что в Скандинавию поэтический модернизм пришел с запозданием в несколько десятилетий, можно сказать, что перед этим автором стояла неподъемная задача стать для своей национальной традиции одновременно Рильке, Рембо, Паундом и Пессоа. Для такого нужно редкое сочетание: четко понимать, что эта традиция собой представляет, и обладать достаточно эклектичными интересами. Хотя Экелёф глубоко увлекался, например, буддизмом, темперамент его ранних стихов — сугубо скандинавский, с характерной опорой на натурфилософию и оглядкой на таких немецкоязычных авторов, как Гёльдерлин, Рильке, Тракль: «Болит мое дерево-сердце, / его узловатые руки / плененные бурей, тоскуют, страдают / ищут безветренный край свободы». Для преодоления традиции требуется нечто вроде панковского духа, от которого умерший в 1968-м Экелёф, конечно, далек, — но преодоление ему удается. Необходимую ярость он черпает в прошлом, и некоторые стихи из ранних книг выглядят как странное скрещение скальдической поэзии с Заболоцким:

Вассалы шлют шепотом послание с западным ветром:

ждет боевой удод в межбровьи краской залитой зари

алтарь матери золотом кровоточит.

Сам я шагаю с облако на облако, и шквал победы бушует в

мачтах рассвета.

Льва желтизна натянута от ветра как желтый волос, а лучи

изгоняют голоса изменников, гонят их в страну конца времен.

(пер. Н. Пресс)

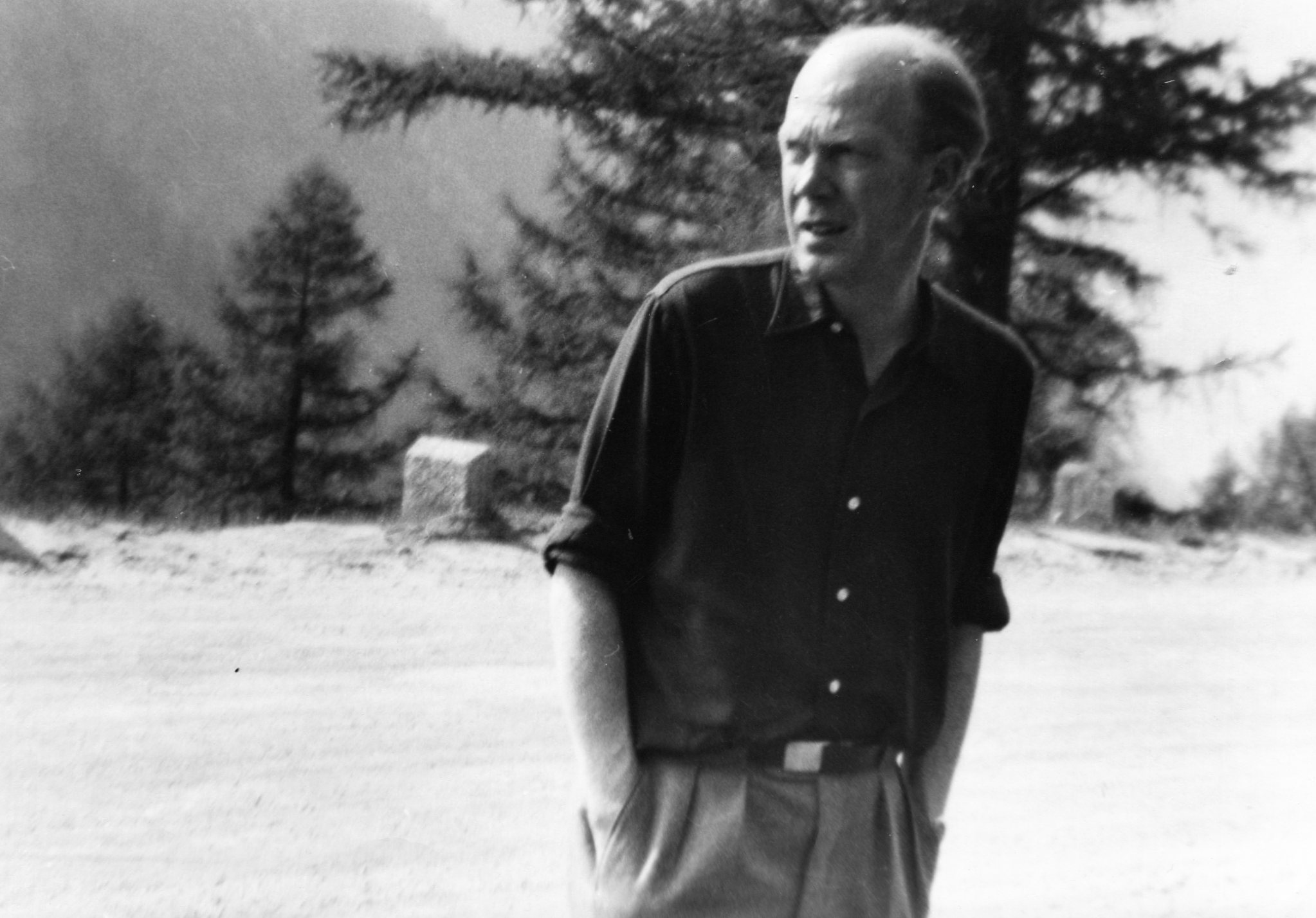

Гуннар Экелёф

Гуннар Экелёф

Говорящий здесь по-разному оценивает свое место в природе — повелевает ей он реже, чем наблюдает за ней или даже в ней растворяется: «Бессмысленно. Нереально. / Бессмысленно. Я / сижу тихонько напевая / о небе и об облаке / я не желаю больше ничего / Я лишь хочу отсюда дальше прочь / Я далеко (в вечернем эхе) / Я здесь» (пер. Н. Воиновой). Предела этот мистериальный, подчас сюрреалистический разговор с природой достигает в «Мёльнской элегии» (1937–1960), где лирика сочетается с драмой, а шведские фольклорные мотивы — с экскурсом в европейскую культуру на разных языках. Остается пожалеть, что «Элегия» не вошла в этот сборник. Но и без нее ощутима, что ли, диалектика поэтической эволюции Экелёфа. От благородной натурфилософии он движется к демократичной поэтике — грубо говоря, в 1930–1940-х его поэзию, по понятным историческим причинам, населяют люди и политика:

Из моей крови никак не вывести

чуждой крови целый стакан!

Жид, лопарь и художник во мне

будет искать кровного брата…

(«Non serviam», пер. Н. Воиновой)

Наработанная формальная эклектика помогает подходить к сложным социальным темам с разных углов — имитировать монотонную жалобу эмигранта и, наследуя футуристам, с помощью звукоподражаний описывать войну. А в 1950–1960-е поэзия Экелёфа вновь усложняется: взять, например, полную античных и средневековых мотивов книгу «Strountes» или замечательный «Диван князя Эмгиона», впитавший мотивы суфийской поэзии и написанный от лица человека, который находится на понятном Экелёфу перекрестке культур («В его душе смешались греческое, арабское и иранское мировоззрение»).

Эта установка на сложность, думается, не первична. Она возникает от того, что поэт все пристальнее вглядывается в прошлое, все яснее осознает невозможность однозначной культурной идентификации: он становится (по названию одной из поздних книг) «проводником в подземный мир», Вергилием в свободное время от роли Дантова чичероне. Он идет по подземелью, собирая на пути мотивы греческой, византийской, мусульманской культур, алхимические знаки, пробуя голос в разных, в том числе отживших формах, приближаясь к недостижимой ясности:

Ныряльщик во Сне смотрит глазом Циклопа:

свет нереальный как в мире подземном

тропы дна морского, песчаные дороги

меж призрачных подводных скал

с зыбкой морской капустой

высокие снопы с тяжелою верхушкой, от йода потемневшей —

он знает: Где-то в заколдованном лесу

из глубины источник пресный бьет,

сладкий, пригодный для питья в соленом лабиринте

(пер. Н. Пресс)

Кажется, что к этому источнику он все же приходит в самых последних стихах: закрывая книгу, ощущаешь величие замысла, всего поэтического проекта. Счастливое, нужно признать, ощущение.