Ради чего мы отправляемся в отпуска

О романе Джона Барта «Творческий отпуск: рыцарский роман»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Джон Барт. Творческий отпуск: рыцарский роман. М.: Фантом Пресс, 2024

Джон Барт (1930–2024) скончался 2 апреля текущего года. Он так долго носил звание живого классика американской литературы, что непривычно писать о нем в прошедшем времени. Однако по эту сторону Атлантического и Тихого океанов даже среди фанатов замысловатой прозы Барт почитается меньше иных современников. Впрочем, с переводами ему скорее повезло. Первые два романа, «Плавучая опера» (1956) и «Конец пути» (1958), впервые появились по-русски еще в середине 1990-х и переиздавались несколько раз. Затем вышли и тоже переиздавались сборник «Заблудившись в комнате смеха» (1968) и триптих новелл «Химера» (1972) — вероятно, его самое известное произведение. Спустя год после выхода в оригинале был переведен его последний роман «Всяко третье размышленье» (2011). Отдельно можно упомянуть гипертекстовый рассказ «клик». Это интересные и важные работы, но не они обеспечили Барту звание одного из самых изобретательных послевоенных авторов. Все еще ждут смелых издателей и переводчиков его ключевые произведения: стилизованный под прозу начала XVIII века «Торговец дурманом» (The Sot-Weed Factor, 1960) и вывернутый наизнанку «кампусный роман» «Козло-мальчик Джайлз» (Giles Goat-Boy, 1966). В этом смысле выход в издательстве «Фантом Пресс» книги «Творческий отпуск: рыцарский роман» (Sabbatical: A Romance, 1982) в переводе Максима Немцова радикально не меняет наших представлений о Барте, зато углубляет знакомство с его зрелым творчеством.

Джон Барт (1930–2024) скончался 2 апреля текущего года. Он так долго носил звание живого классика американской литературы, что непривычно писать о нем в прошедшем времени. Однако по эту сторону Атлантического и Тихого океанов даже среди фанатов замысловатой прозы Барт почитается меньше иных современников. Впрочем, с переводами ему скорее повезло. Первые два романа, «Плавучая опера» (1956) и «Конец пути» (1958), впервые появились по-русски еще в середине 1990-х и переиздавались несколько раз. Затем вышли и тоже переиздавались сборник «Заблудившись в комнате смеха» (1968) и триптих новелл «Химера» (1972) — вероятно, его самое известное произведение. Спустя год после выхода в оригинале был переведен его последний роман «Всяко третье размышленье» (2011). Отдельно можно упомянуть гипертекстовый рассказ «клик». Это интересные и важные работы, но не они обеспечили Барту звание одного из самых изобретательных послевоенных авторов. Все еще ждут смелых издателей и переводчиков его ключевые произведения: стилизованный под прозу начала XVIII века «Торговец дурманом» (The Sot-Weed Factor, 1960) и вывернутый наизнанку «кампусный роман» «Козло-мальчик Джайлз» (Giles Goat-Boy, 1966). В этом смысле выход в издательстве «Фантом Пресс» книги «Творческий отпуск: рыцарский роман» (Sabbatical: A Romance, 1982) в переводе Максима Немцова радикально не меняет наших представлений о Барте, зато углубляет знакомство с его зрелым творчеством.

Вообще Барту свойственно известное постоянство в темах, мотивах, ключевых образах и стилистических приемах. Действие большинства его романов происходит в довольно узко очерченных географических рамках, включающих родной штат писателя Мэриленд и прилегающие территории на востоке США. Герои его книг — профессора литературы, лысеющие писатели, уже не слишком молодые люди других интеллигентных профессий, одинокие и саркастичные (в ранних романах) или счастливо женатые и ироничные (в романах, следующих за второй женитьбой автора). Барт любил не только ходить в свободное время под парусом, но и щедро снабжать свои книги корабельной терминологией и морскими образами. В «Творческом отпуске» все эти пристрастия сочетаются с другими фирменными приемами. Его действие происходит преимущественно на яхте в Чесапикском заливе, где супруги Фенвик и Сьюзен, преподавательница литературы и бывший агент ЦРУ, предаются вынесенному в заглавие времяпровождению. Они вспоминают свои жизни по отдельности, чтобы написать совместную историю, от первого лица множественного числа.

«Уже более полугода мы не учим и, вполне возможно, еще значительное грядущее время не будем учить никого одаренного, как не разоблачали и не будем разоблачать проступки ЦРУ или заниматься еще чем бы то ни было общественно полезным. Мы главным образом потакаем себе, развлекаемся. Играем.

За третьей четвертью своего клубного сэндвича Сьюзен выкладывает это условие на стол. Фенн знает, что это обозначает: темное порою чувство его жены, что наши годы вместе, как бы драгоценны ни были они для нас обоих, сами по себе нечто вроде игры: не окончательно серьезны, каковы, можно сказать, жизни детей-растящих, дома-покупающих современниц Сьюзен...

Фенн этого не потерпит, сегодня вечером — уж точно. Ты выжата, милая. Мы не просто играем — мы вдобавок играем. У нас заслуженный творческий отпуск: у меня он первый после Испании; у тебя — первый после детского садика. В наших жизнях кое-что произошло. Нам предстоит принимать решения. Смысл творческих отпусков как раз и состоит в том, чтобы перевести дух, сделать переучет, прикинуть перспективу. Это мы и пытаемся сделать. Много читаем; в плавании мы думаем и беседуем; делаем заметки. Кстати. Ладно, не важно. Не всем удается быть Д. Х. Лоренсом или Достоевским, хвала небесам. Можно же быть нравственно искренней и не быть при этом нравственно истовой. Можно быть серьезной с улыбкой. Можно даже быть мечтательной и потворствовать себе в своей частной жизни — чего мы, как правило, не делаем — и все же свершать что-то великолепное».

Продолжительный литературный путь Барта трудно разделить на какие-либо периоды. Особняком стоят лишь первые два романа. Экзистенциально-саркастическая интонация позволила критикам отнести их к произведениям так называемой школы черного юмора. Разумеется, такие авторы, как Владимир Набоков, Джозеф Хеллер, Курт Воннегут или Джеймс Патрик Данливи не составляли единой литературной школы. Этим выражением пользовались для внешнего обозначения широкого спектра явлений, от кинематографа Стэнли Кубрика до стендап-комедии Ленни Брюса, что говорит лишь о роли черного юмора в послевоенной американской культуре. Хотя многие черты его стиля проявляются уже в раннем творчестве, настоящий Барт показывает себя в работах 1960-х, где на первый план выходит увлечение повествовательными техниками, которые принято называть труднопереводимыми словами metafiction или fabulation. Речь идет о саморефлексивном типе художественного повествования, в котором устройство текста становится его собственным предметом. Этот прием стар, как сама литература, что хорошо знал и Джон Барт. В какой-то момент он на всю жизнь попал под влияние арабских сказок, древнегреческого эпоса, плутовских романов и рассказов Борхеса. Теперь в каждой его книге появляется Муза, к которой рассказчик или герои то и дело обращаются прямо посреди действия, систематически нарушая тонкую границу между повествованием и его содержанием, между историей и ее изложением. Реальность происходящего на страницах книги размывается, подчеркивается его иллюзорность. Персонажи словно осознают себя в качестве вымышленных и вмешиваются в собственную «судьбу», постоянно напоминая читателю, что перед ним литературное произведение. Автор-рассказчик в свою очередь распадается на множество фигур, перебивающих друг друга всевозможными оговорками, сносками, вставными новеллами, фиктивными «предисловиями издателей», «обращениями переводчика» и так далее.

Американские критики обычно проводят Барта по разряду «постмодернистов». Это слово понимается в Штатах иначе, чем в Европе, и в данном контексте, строго говоря, не имеет прямого отношения к континентальной философии, что бы вам про это ни рассказывали в интернете. Как многие знают, одно время ярлык «постмодернизма» намертво прилипал буквально к чему угодно, с силой, обратно пропорциональной его объяснительной способности. Теперь под этой рубрикой проходят самые разные и не связанные между собой явления. Непогруженных в тему читателей это слово, как правило, попросту отпугивает, поскольку ассоциируется с какой-то малопонятной вычурной графоманией провокационной тематики (что, надо сказать, далеко не всегда несправедливо). При этом определений даже собственно литературного постмодернизма существует больше, чем его исследователей. В узком и наиболее интересном нам сегодня смысле обычно речь идет о группе весьма несхожих американских прозаиков, дебютировавших вскоре после Второй мировой с новаторскими произведениями, в которых богатое наследие модернистских художественных стратегий использовалось как инструментарий для переосмысления местной традиции и самой сущности американской литературы в новейшую эпоху. В первую очередь это такие писатели, как Томас Пинчон, Уильям Гэддис, Уильям Гэсс, Джон Хоукс, Дональд Бартелми, Роберт Кувер, Джозеф Макэлрой, а также целая плеяда их более молодых последователей, от Дона Делилло до Дэвида Фостера Уоллеса. В России в последние годы активной популяризацией этих и других авторов занимаются фанзин «Pollen» и издательство Kongress W. Все они относились к ярлыку «постмодернистов» с разной степенью иронии и несогласия, но Барт был одним из тех, кто отзывался на критику собственными теоретическими выступлениями. Показательно, что его известные эссе «Литература истощения» (1967) и «Литература восполнения» (1979), прослывшие манифестами постмодернизма, посвящены выяснению того, чем этот самый постмодернизм вообще является.

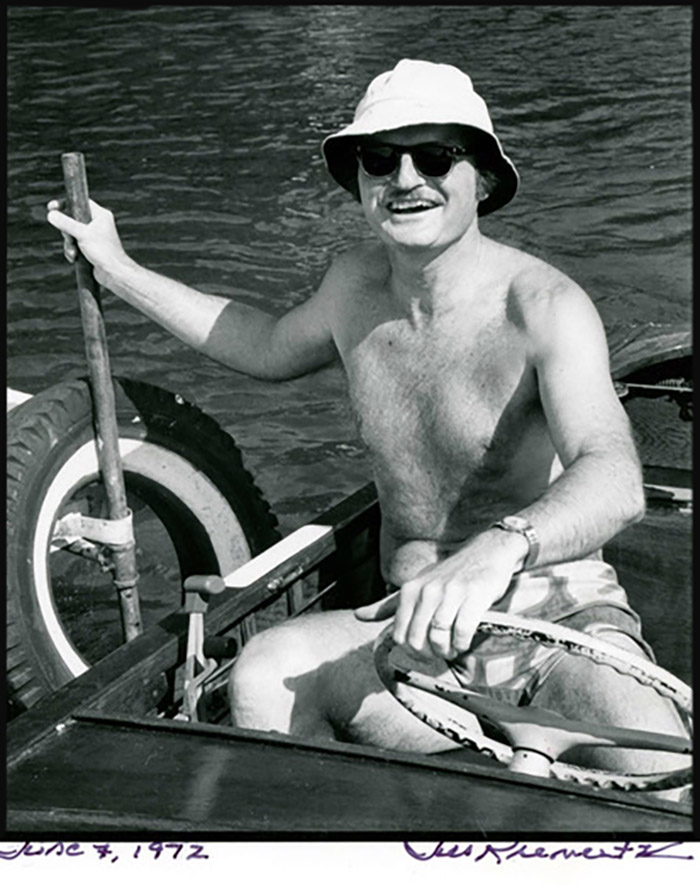

Участники одного из «постмодернистских обедов», организованных Дональдом Бартелми. Слева направо: Пилар Кувер, Шелли Барт, Дональд Бартелми, Джон Барт, Роберт Кувер, Джон Хоукс, Курт Воннегут, Уолтер Абиш, Уильям Гэддис, Сесиль Абиш, Уильям Гэсс, Софи Хоукс, Мэри Гэсс. Фото: Джил Кременц

Участники одного из «постмодернистских обедов», организованных Дональдом Бартелми. Слева направо: Пилар Кувер, Шелли Барт, Дональд Бартелми, Джон Барт, Роберт Кувер, Джон Хоукс, Курт Воннегут, Уолтер Абиш, Уильям Гэддис, Сесиль Абиш, Уильям Гэсс, Софи Хоукс, Мэри Гэсс. Фото: Джил Кременц

Свое видение проблемы Барт объясняет следующим образом. В середине XX века наблюдается исчерпание техник и самого мировоззрения литературного модернизма, однако вернуться назад, к предшествующим формам повествования уже невозможно. Старый порядок реалистической прозы и революционный порядок авангарда в равной степени не соответствуют текущему самоощущению эпохи. Стало быть, необходим некоторый синтез принципов обеих литератур. Именно на восполнение истощившегося модернизма на самом деле претендуют те авторы, которых критики объявляют постмодернистами. В другом месте Барт формулировал это так: лавируя между «прочувствованной некомпетентностью» и «бесчувственным мастерством», хороший современный писатель держит путь к «страстной виртуозности». Игривое, отстраненное, ироническое отношение к повествованию появляются у постмодернистов не случайно, ведь серьезность восприятия литературных условностей была прерогативой ушедшего, премодернистского стиля. Создать нечто великолепное как бы походя, играючи — вот предел писательских устремлений.

В этом отношении задумка «Творческого отпуска» безупречна. Роман о написании романа во время отпуска — буквальное воплощение такого отношения к литературе. Хотя оригинальное название отсылает в первую очередь к иудейской традиции благочестивого отдыха от дел, в центре внимания здесь вполне активный досуг, творчество в нескольких смыслах. Много внимания уделяется топике рождения, зачатия, вынашивания и его прекращения, а в какой-то момент действующими лицами едва не оказываются человеческие гаметы. Секс присутствует в формах разной степени интенсивности и добровольности, что позволяет с нескольких сторон ставить вопросы об отношениях между творчеством и удовольствием, между согласием и принуждением. Рождение и воспитание детей даны не просто как биологическая потребность, но как сама суть земной жизни, как наиболее доступный человеку способ преодолеть свою конечность в творчестве: «если ты не религиозен, или не какой-нибудь настоящий художник или ученый, или государственный деятель, у тебя либо дети, либо ничего». Вынашивание и деторождение вообще одна из старейших аллегорий творчества, и Барт широко использует ее с самого первого романа. Здесь она в каком-то смысле переворачивается, и творчество уже оказывается аллегорией рождения на свет нового человека. Получается, что Эдгар Аллан По и автор американского гимна нужны были только для того, чтобы стать предками Сьюзен и Финна, чтобы сплавляющиеся на плоту памяти супруги могли пересмотреть свои отношения и рассказать свои личные истории как общую историю — то есть написать роман, который мы и читаем. В «Творческом отпуске» Барт (в реальной жизни имевший сестру-близнеца) прибегает к многоуровневому образу близнецов, показывая, что у всякого плодотворного начинания есть как минимум два различных способа развития. Выбрать один из них означало бы задавить другой в зародыше. Значит, следует выбирать их оба, чтобы возможности творческой игры только расширялись.

Как справедливо отмечено в аннотации к изданию, Барт собирает сложный нарратив для вполне привычной семейной саги из всего, что валяется на полу его литературной мастерской, не особенно заботясь о том, чтобы плести из этих осколков сколько-нибудь плотную сеть. Скорее речь идет о яркой, инкрустированной ракушками шкатулке с чертиком внутри. Даже все богатство истории такого древнего тропа как морское путешествие здесь используется в качестве иронической затравки к действию:

«Итак: после четырех тысяч лет великолепной литературной традиции рассказов о морских путешествиях, от египетского папируса о Потерпевшем Кораблекрушение, который считается самой старой байкой на свете, после Гомера, Вергилия и „Тысячи и одной ночи“, после Дефо, Мелвилла, даже после Эдгара По, Крейна и Конрада со всеми их грандиозными партикаблями бурь и кораблекрушений — что двусмысленно называлось Опрокидыванием Судна, — в списки повествований гордо вступаем мы со своим Хрясть и Хлобысь».

Как и приверженцы комбинаторных принципов в литературе, среди которых сам Барт особенно ценил Итало Кальвино, «восполняющие» постмодернисты полагают, что изобретать уже фактически нечего. Бесконечным является число вариаций, но не накопившихся с Античности приемов. Там, где модернистская литература стремится к революции в каждом томе, к творению из ничего в каждой новой строчке, постмодернист стремится к бесконечной креативности, к изобретательности самого подхода к творчеству, заранее обреченного на повторение. Вот еще один аспект, пугающий обывателя. Читатель боится того, что проклятые постмодернисты превращают литературу в необязательную игру, лишают ее жизни, иронизируют над серьезными проблемами и вообще деконструируют все святое. Но дело здесь в другом. Всякое общество заслуживает ту литературу, которую имеет, говорил в начале XIX века записной традиционалист и реакционер Луи де Бональд. Он имел в виду, что любая литература существует не в одном вакууме универсальных ценностей и диалога с мертвыми классиками, но в значительной мере определена вызовами своего времени. Постмодернистская литература здесь не исключение. Не принадлежа заранее ни к какому движению или школе, ее авторы по-своему свидетельствуют об общем настроении эпохи. Если выбирать для этого настроения одно слово, то наиболее подходящим окажется «свобода» со всеми вытекающими последствиями.

Джон Барт. Фото: Джил Кременц

Джон Барт. Фото: Джил Кременц

Прежде всего, речь о свободе от литературных и вообще культурных условностей, под которыми на пике этой эпохи, в конце 1960-х, понимается практически любая форма организации чего бы то ни было. 1980-е, однако, окончательно закрывают эпоху «детей цветов» и свободной любви. На марше неоконсерватизм, усиление спецслужб, триумф конформизма и общества потребления, безграничное разрастание развлекательных массмедиа и религиозного фундаментализма. То, что в «Творческом отпуске» еще только намечается, к середине 1980-х получает масштабное отражение в романах других «сложных» американцев, от «Плотницкой готики» Уильяма Гэддиса и «Белого шума» Дона Делилло до «Винляндии» Томаса Пинчона (который, кажется, все предсказал уже в 1950-х). В новых условиях фирменную бартовскую игривость можно рассматривать как своего рода ностальгический протест, неутихающий смех уходящей эпохи. Как и в любом протесте, в ней можно увидеть и своего рода эскапизм, отказ от реальности действительной в пользу реальности вымышленной. Однако ключевой ход Барта состоит как раз в том, чтобы показать их литературную неразличимость. Нельзя убежать от жизни к вымыслу, если вымысел — это жизнь. Барт все еще на одной волне со временем, но уже новым, для которого утопия абсолютной свободы — невинная ностальгическая фантазия и троп популярной культуры.

Обратной стороной безграничной свободы повествования оказывается паранойя — ощущение тайного замысла в непоследовательной игре фактов и событий. Паранойя исходит из необходимости связать явления, которые не имеют наблюдаемой связи. Первоначально постмодернисты отвечают именно на этот вызов. Их литература принципиально не сдерживается законами реального мира, но функционирует исключительно по законам текста. Для вымысла нет пределов, за которыми по нашим повседневным меркам начинается конспирология или даже откровенный бред. Что угодно связывается с чем угодно посредством одних только литературных приемов. Весь арсенал модернистских приемов и техник пускается в ход, чтобы придать хоть какую-то связность окружающему хаосу, от потерянной когда-то героем баскской кепки и беспредела байкерских банд до международных шпионских разборок и Холокоста. Все эти вещи оказываются в одной плоскости, становясь не более чем литературным материалом.

Если все можно связать со всем, не подразумевая при этом никакого «на самом деле», объединенного общим замыслом и целесообразностью, то всякая заново проводимая между событиями связь немедленно оказывается под вопросом. Кто решил, что все было так, а не иначе? Что если связать все по-другому? Окончательный ответ здесь невозможен, и паранойя приобретает поистине космические масштабы, постепенно переходя в шизофрению. Единство замысла и авторства теряется за множеством рассказчиков разной степени надежности; за персонажами, то и дело переиначивающими фабулу на «свой» лад; за инерцией литературных приемов, используемых в качестве самоценных украшений, а не инструментов повествования. Необязательность игры, безусловность свободы оборачиваются условностью всякого рассказа. Безграничное раскрепощение творчества и фантазии можно назвать главной целью постмодернистов, однако здесь же они наталкиваются на фундаментальный предел. Ведь для того, чтобы оставаться вымыслом, истории нужен контраст с правдой, а именно он размывается и в литературе, и в мировоззрении эпохи в целом. Это не просто банальная «постправда», но нечто более трудное для понимания и принятия. Граница между правдой и вымыслом оказывается условной, зависимой от моментального контекста. Она как будто бы растягивается, образуя многоступенчатый путь в никуда, где на каждом отдельном участке мы можем различить более и менее правдивое, более или менее вымышленное. Исчезают абсолюты, но вместе с ними теряют свой смысл условности. Мы еще помним, что морские чудовища гораздо менее реальны, чем агентура спецслужб, однако как действующие лица они вполне равнозначны. Барт не обесценивает серьезные события игривым отношением к ним, но предлагает иронию в качестве упорядочивающего взгляда на такой мир, который сам по себе лишен всякой заслуживающей внимания логики, да и не слишком переживает по этому поводу. Проблема в том, что эта ирония выливается в практически жанровый штамп мировоззрения, сопоставимый со старым, «серьезным» отношением к истории и ее изложению. Конец пути условен. История завершается, поскольку рассказчик решает поставить точку. Шпионская интрига, основанная на реальных событиях, связывается с остальными сюжетными линиями практически шулерским приемом, получая сказочное разрешение. Поэтому, к слову, «романс» в заглавии книги отсылает не столько к рыцарским истокам жанра, сколько к его сказочной «готической» итерации эпохи романтизма, озабоченной присутствием в мире призраков и таинственных сил.

Политические интриги, игры спецслужб, не снившиеся даже выдумщикам-писателям, — все это наиболее иллюзорные, наименее реальные нарративы нашей повседневности, но именно потому они вызывают самую страшную паранойю. То, чего не видишь, беспокоит сильнее всего, и желание все предусмотреть направлено на подавление этого беспокойства. То же самое относится и к историям из нашей памяти о делах ушедших и более не существующих, но действующих на настоящее сильнее, чем большинство осязаемых вещей. Память подобна паранойе своей неукротимой безусловностью. И получается, что даже самая безбашенная и неукротимая свобода художественного метода неизбежно оформляется в структуру. Настоящая свобода всегда остается за пределами порядка, не вписываясь даже в самые мозаичные нарративы. Рассказ, зацикленный сам на себя, как ни один другой литературный прием демонстрирует трагизм человеческих устремлений к свободе.

Замешивая творчество и отпуск, зачатие и путешествие в одном флаконе, Барт сближает эти образные линии, стремясь показать, что на самом деле между ними нет различия. Смысл литературного произведения состоит в процессе его написания, как смысл пути — в его преодолении. Истории, как и человеческие судьбы, сами по себе редко занимательны. Жизнь — это рассказ о ней. Последовательно выдерживать такое отношение к миру можно лишь в том случае, когда у человека есть в этом самом мире серьезная, буквально ощутимая и безусловная зацепка. Барт прожил долгую, плодотворную и, судя по всему, довольно счастливую жизнь. По тому, что оказывается самым важным в его романах, видно, что ему было за что зацепиться в том случае, когда свободный полет фантазии мог привести иного автора к паранойе и сомнениям. Так и его «Творческий отпуск», вышедший под конец лета, напоминает о том важном, ради чего мы на самом деле отправляемся в отпуска.