Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Быковым Дмитрием Львовичем либо касается деятельности иностранного агента Быкова Дмитрия Львовича.

Дмитрий Быков, Александр Генис, Виктор Ерофеев и др. Портрет поздней империи. Андрей Битов. М.: АСТ, 2019

В провинции у моря

Чем нас удивишь? Сборниками очерков, эссе, стихов и других текстов в память об ушедших писателях? Они не новость и не редкость. Многим памятны альбомы и книги, составленные близкими и друзьями в честь ушедших Василия Аксенова, Беллы Ахмадулиной, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского... Есть среди них те, что могли бы быть лучше, есть и очень удачные.

В их череде особняком — изданная АСТ новая книга «Портрет поздней империи», бережно собранная друзьями Андрея Битова, составленная поэтом Евгением Чигриным.

Почему особняком? Потому что названные мной литераторы — «шестидесятники», а Битов — нет. Их «портреты» обычно пишут на фоне капельной оттепели, ржавого застоя, благих порывов и закручивания гаек, а Битова — среди неспешно гибнущей империи, где, как сказано, уж если выпало родиться, то лучше жить известно где. Да там он, собственно, и прожил больше половины. Ленинград, конечно, не провинция, а всё ж у моря. А ведь живал и на орнитологической станции прямо на Балтике. Бывал и на Сахалине — у океана...

Когда читаешь такие книги, спрашиваешь себя: они для кого? И хочешь не знать этого хорошо тебе знакомого автора. Будто и не читал ничего им написанного и написанного о нем. И видеть, как те, кто его знает и о нем говорит, творят его образ. И тогда ясно: кому они о нем рассказывают. Себе? Друг другу? Тебе?

Похоже, всё же — и мне тоже.

Андрей Битов — студент Ленинградского горного института

Андрей Битов — студент Ленинградского горного института

Портрет

И я велю себе забыть книги Битова и знание о нем. И читать не что-то новое о знаменитости, а истории о лице как бы мне вообще неизвестном. Тогда возникает как бы новый его образ. И как в его «Жизни в ветренную погоду» наступает как бы равновесие. Но каков этот образ? Он непрост.

А как иначе, если одного героя пишут много художников? Прозаик Валерий Попов — человека рожденного в год Быка, свирепого, с тяжким взором за толстыми стеклами и диким темпераментом, доставшимся от южных предков. «Его боятся. Мало кто рискует встать на его пути». О, неудержимый и не знающий преград наследник блистательной ленинградско-петербургской культуры! И как в нем это уживается? То знает только Валерий Георгиевич.

Впрочем, а что особенного? Почему не быть свирепо неудержимым любителю самогона, «качку-культуристу» с шеей шире головы и скульптурным рельефом грудных мышц? Таким его знает архитектор Александр Великанов.

Другое дело — мыслитель, сведущий в вере, обретенной в тяжком труде постижения советским и постсоветским человеком, верующим в самом высоком смысле слова не благодаря чему-то и кому-то, а вопреки всему. Таким представляет Битова режиссер Вадим Абдрашитов. А также мастером, ставящим выше всего самостоятельность художника.

Сам же Битов обретает ее в пути, на котором его встречает критик Лев Аннинский, для коего он — «изумительный, природой созданный орган самоанализа», так бы им и не ставший без жизненно необходимых путешествий.

Чехов как автор, очевидно, обошелся бы без Сахалина. Гончаров — без вояжа на «Палладе». Писемский — без экспедиции на Тюк-Караганский полуостров и Тюленьи острова. А Карамзин — обрел бы себя без «Писем русского путешественника»? А Битов? Не будь его вояжей, разве ж нашел бы он одну из главных, сквозных своих тем — «тему просвета (или пропасти?) меж именем и тем, что за этим именем стоит в реальности». Что там? Пустота? Череда масок? Он не знает. Мы тоже. Но, возможно, считает Аннинский, без этих странствий автор лишил бы нас одного из ключевых своих лейтмотивов.

Впрочем, независимо от имен и числа скрытых за ним масок, допускает литературовед Андрей Арьев, герой Битова сквозь муляжи советских кузниц идет к «ощущению реального бытия». А автор являет его — своего «пушкинско-мандельштамовского „cамолюбивого пешехода”» — не в социальном, но в экзистенциальном статусе. Пусть и едва мерцающем в позднеимперском полумраке.

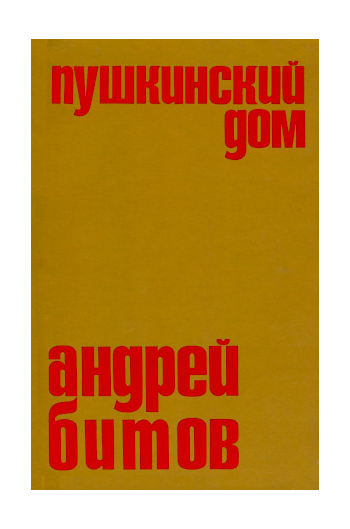

На яркий свет его выводит в 1978 году американское издательство «Ардис», выпустившее «Пушкинский дом».

И тут, в строгом соответствии с принятым тогда сюжетом, советская жизнь начинает проверять, насколько имя самого Битова отвечает тоталитарной реальности — его изымают из планов издательств. А автор в ответ: зря волнуетесь, за моим именем — текст. Настоящий. Подлинный.

Вот эссе «Прощальные деньки» (из книги «Воспоминания о реальности»), вот — «Глухая улица», «Похороны доктора» и «Последний медведь». Ежели кто не верит, вот альманах «МетрОполь» — неподцензурное издание, придуманное Василем Аксеновым, Виктором Ерофеевым и Евгением Поповым и выпущенное в Москве в 1979-м в машинописном виде числом 12 экземпляров. Страница 236. Открываем и читаем Андрея Битова до страницы 355.

Вскоре репринтная версия «МетрОполя» выходит и в «Ардисе». А в 1985 году — в новом наборе — тиражом намного большим. И на английском. И на французском. И всюду — Битов в списке составителей, рядом с инициаторами проекта и Фазилем Искандером.

Спустя шесть лет «МетрОполь» снова печатают в России. Но уже в другой.

Кстати, на фронтисписе альманаха — граммофоны Бориса Мессерера.

А в книге он рассказывает, как едут они с Битовым «Красной стрелой» из Питера в Москву. Всю ночь пьют и философствуют. А прибывши, собираются пойти хлебнуть пивка для заострения философской мысли. И тут Мессерер обнаруживает: забыл в поезде сценарий. Единственный экземпляр. И надо спешить его выручать. С огромным трудом в каком-то тупике они находят поезд, и проводница, улыбаясь, вручает им сценарий. Счастью Мессерера нет предела. И тут же — привокзальный пивбар: «янтарное пиво и сине-зеленый интерьер... дивной красоты сочетание, можно сказать, натюрморт».

Одинокая гармонь

Генис, Рост, Чухонцев, Щербина... Всех авторов сборника не процитировать и не перечислить. Но каждый добавляет свой мазок — сдержанный или яркий — в портрет мастера. И вот он образ. С одной стороны — как у Зои Богуславской — «ярчайшая индивидуальность». С другой — как у Дмитрия Быкова — «трудноопределим».

А я смотрю на него во все глаза, как сам он в эссе поэта Евгения Чигрина — на лакированного ископаемого окуня-исполина. Только там на Сахалине титаны морских и литературных глубин хором молчат, а здесь я, скромный, толкую об одном из них.

Рассказ Чигрина, он тоже — наособицу. В нем же не только супер-окунь, рыба хе, золотой краб, лучшая икра, тушеный трубач и чимча c французским вином, русской водкой и «джапанским саке» в клубе «Корона» в Южно-Сахалинске. В нем и «посиделки долгие, разговоры неспешные». И Битов c сигарой. И на эстраде что-то из Исаковского — знакомое, одинокое... Уж не «Гармонь» ли? А Битов глядит на Чигрина эдак по-питерски и спрашивает: «А что, поэт, тебе не хотелось написать песню? Чтоб вся страна пела, чтоб все знали». Поэт огорошен: элитарный писатель — и вдруг про шоу-бизнес. А тот: «Мне бы — хотелось. Но это совсем другой дар».

Фото — расслабленный классик, дымящий хорошим табачком, — сохранилось. Кстати, в книге две очень сильные фотоподборки. Много работ Юрия Роста. Они в ней важны как и текст. Это фон, на котором Битов, наслаждаясь, играет свою драму. Свою историю отдельности средь множества людей. И говорит: «Мне никогда ничего коллективного не удавалось. Даже в футбол не умел играть». Одинокая гармонь. Одиночество гармонии.

Битов и Резо Габриадзе в Доме актера

Битов и Резо Габриадзе в Доме актера

Истории... Сдается мне (да мне ли только?), что нынче читателей, ищущих назиданий, анализа, подробных разъяснений, — не много. Но море тех, кто ищет историй. И Битов их рассказывает всю жизнь. Не зря «Пушкинский дом» порой зовут историей русской интеллигенции и «культовой вещью целого поколения».

У русской интеллигенции — не одна история. Но дай Бог всем пишущим выпустить за почти 60 лет (с 1960-го) больше 30 книг и сценариев. Да таких, чтоб фильмы, как «В четверг, и больше никогда» Анатолия Эфроса, — любили, а книги — становились событиями.

Это непросто. Здесь одного литературного дара мало. Прав поэт и эссеист Юрий Карабчиевский: «Андрей Битов — умный человек...», а «в литературе... умных людей гораздо меньше, чем талантливых». Верна ли его гипотеза? Судить не берусь. Но в отношении Битова он, очевидно, прав. Как и Виктор Ерофеев, чье эссе так и называется «Умный талант».

И, конечно, сокрушительная популярность.

Поклонницы и поклонники

Во вступительном слове Валерий Попов сообщает: у Андрея Георгиевича не счесть «почитателей, особенно среди интеллигенции, в том числе и зарубежной... Знакомство с ним означает принадлежность к высшему литературному свету».

Про высший свет Валерию Георгиевичу лучше знать, а про множество читателей и обожателей — верно. Среди них и Ирина Суренкова — друг, любовь и муза нескольких вольнолюбивых людей искусства 60–80-х годов. И Битова, конечно. С ним Ира продолжает дружить и уехав в Париж, чего с трудом добивается отец ее дочки Лизы — славный прозаик и звезда «Радио Свобода»*СМИ признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией Анатолий Гладилин.

В перестройку в Париж прибывает Битов и звонит Ире. А та в гостях в Москве. Дома только Лиза. Он приглашает ее на роскошный банкет французского ПЕН-клуба, где он — глава российского ПЕН-центра — главный гость. А после просит:

— Можешь меня увезти из гостиницы и где-нибудь спрятать?

— В вашем распоряжении мамина комната.

Сажает Битова в машину и на три дня везет к себе. Сама трудится в индустрии моды, а он наслаждается, пьет вино и гуляет в пижаме по квартире весь в восторге от ее библиотеки... Лиза готовит ужин, а он: «Ты не мама, готовить не умеешь, я сам себе что-нибудь сварганю». Из России Ира по телефону советует: «Следи, чтоб у него были вино и лимоны». А Лиза изумленно замечает, что их кот по имени Тигрушка, обычно суровый к гостям мужского пола, от Битова не отходит. Сидит на коленях. Спит с ним в Ириной постели... Так пишет Гладилин, знавший Битова с 60-х, в повести «Тигрушка».

Битов и кошка

Битов и кошка

А Лиза рассказывает: «Но вот ему пора в Москву. Он закрывает чемодан, а там Тигрушка — орет и не выходит. Еле уехал. Потом он про все скажет по телефону. А тогда оставляет записку:

Да, не легко мне было расставаться:

Мяукал чемодан — пришлось распаковаться.

За что любовь твою, Тигруша, я снискал?

Когда б меня еще кто так не отпускал...

(Подражание Ломоносову).

5.9.6. АБ

Записку эту я читал. И свидетельствую: Битов пленял не только интеллигентных читателей и читательниц в России и вне, но и зверей. И не простых — кошек. А это нелегко.

Новое странствие

Преувеличения в таких сборниках неизбежны. Потому и не удивляют. Скажем, Валерий Попов пишет: под дудку Битова «плясал литературный мир Европы». Но примеров не приводит. Будь они в его тексте, заявление звучало б куда убедительнее.

Да и сам Битов не чужд преувеличений. Судите сами. «Я думаю, что писательство — это просто неспособность ни к чему, — сообщает он в интервью. — Если ты ни к чему не способен, то стань писателем. Вот и всё, не считая внутренней жизни и желания понять, кто ты такой и что вокруг происходит». Возможно, стремление понять это и рассказать другим, делает Битова тем, кто он есть, — знаковой фигурой русской литературы второй половины ХХ столетия и века нынешнего. Ну что ж, века бегут, а тексты остаются.

Битов и Бэлла Ахмадулина

Битов и Бэлла Ахмадулина

Битов же в «Оглашенных» пишет: «Мы живем в мире людей, родившихся один раз. Прошлому мы не свидетели, будущему — не участники». Кстати, в этой книге великолепно обозначен ее жанр: «роман-странствие» — жанр жизни автора. Вся она — роман и странствие. И вот когда и то, и другое, казалось бы, завершено, стараниями друзей и коллег Андрея Георгиевича — и то, и другое удивительным образом продолжается.

А Белла Ахмадулина посвящает ему стихи. А в них — слова:

Лишь рассветет — приокской простоте

тритон заблудший попадется в сети.

След раковины в гробовой плите

уводит мысль куда-то дальше смерти.