Птицы и сны

Александр Секацкий — о романе Романа Михайлова «Антиравинагар»

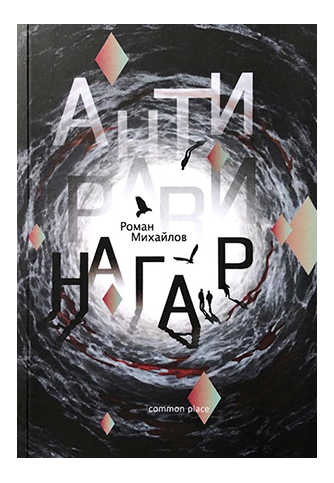

Роман Михайлов. Антиравинагар. М.: Common Place, 2021

В каком-то смысле перед нами сказка странствий или даже путевые заметки — но в очень странном смысле. В одном из предшествующих романов Михайлова, собственно, в «Равинагаре», получившем заслуженное признание читателей, предстает прямо-таки феерическая панорама земель, эпох, сказаний, математических выкладок, психиатрических наблюдений. Здесь же траектория перемещений минимизирована и сжата: кажется, герой то и дело выходит во двор, поднимается и спускается по лестнице, подходит к подоконнику, смотрит в окно, где-нибудь засыпает — но и во сне обнаруживаются в основном те же перемещения. Есть еще подвалы, улицы, пустыри, время от времени герой едет в поезде и выходит из него и после очередной безрадостной встречи (или череды встреч) все же оказывается у подоконника, смотрит в окно и что-то там видит. Вот характерный пассаж:

В каком-то смысле перед нами сказка странствий или даже путевые заметки — но в очень странном смысле. В одном из предшествующих романов Михайлова, собственно, в «Равинагаре», получившем заслуженное признание читателей, предстает прямо-таки феерическая панорама земель, эпох, сказаний, математических выкладок, психиатрических наблюдений. Здесь же траектория перемещений минимизирована и сжата: кажется, герой то и дело выходит во двор, поднимается и спускается по лестнице, подходит к подоконнику, смотрит в окно, где-нибудь засыпает — но и во сне обнаруживаются в основном те же перемещения. Есть еще подвалы, улицы, пустыри, время от времени герой едет в поезде и выходит из него и после очередной безрадостной встречи (или череды встреч) все же оказывается у подоконника, смотрит в окно и что-то там видит. Вот характерный пассаж:

«Как-то просуществовал день в режиме замороженных фрагментов и бережного взгляда вниз. А ночью проснулся от ощущения сильнейшей тяжести закрытых глаз».

Вскоре, однако, становится понятно, что лестницы-дворы-пустыри-подоконники это, скорее всего, просто порталы, вынесенные в наш повседневный мир, или, если угодно, перемычки, соединяющие нас с пространствами иной размерности, мощности, наполненности, но главное — принципиально иной раскадровки событий, или, как выражаются иногда феноменологи, особой тематизации присутствия. Математическая топология располагает и оперирует множеством параметров для описания и характеристики пространств, но кто как не Роман Михайлов, математик мирового уровня, может так остро чувствовать недостаточность и приблизительность имеющихся средств фиксации, когда нужно отследить действительно нетривиальные миры, — и в книге присутствуют характеристики, обладающие художественной точностью как единственно доступным средством схватывания и удержания того или иного мира:

«Шерсть покрывает само пространство, оно все в мелких волосах и поте. Пространство как вывернутая перчатка с болтающимися пальцами внутри себя».

На мой взгляд, в «Антиравинагаре» представлены прекрасные наброски некоей топологии будущего, своего рода идентификаторы миров: если они будут в наличии, то для сказки странствий действительно не так уж важен объем общего и развернутого для всех пространства. Что уж говорить о способах задавания пространства, здесь и физика, и метафизика делают лишь первые шаги. У Михайлова, среди прочего, отслеживается такой способ:

«Хор находился слева. Сначала вообще не услышал пение, казалось, все происходит в тишине, а затем понял, что эта тишина поется. Хор, видимо, большой, десятка три, а точно сказать сложно, оттуда раскрывался лишь выступ, на котором стояли крайние из поющих. Они пели и сами поглощались пением. И не гул, и не звенящий фон, а какое-то тихое протяжное дыхание, то, что делает пространство живым — и это исходило от хора».

Если Гайавата, герой Генри Лонгфелло, «делал пением лодку» — и у него получилось, — то исполнить хоровым пением сгущение тишины, где поющие ее выступают как строительные леса, — почему бы и нет? Потом леса убираются (в данном случае — поглощаются собственным пением), и вот перед нами напетое пространство… И кто знает, насколько оно гостеприимно и долгосрочно.

Хочется остановиться несколько подробнее на топологических смещениях и других эффектах, тем более что это сквозная тема автора.

Роман Михайлов в «Равинагаре» описывает случай молодой женщины, суть которого в следующем. Женщина, пациентка психиатрической больницы, страдает от необычного, весьма диковинного нарушения сна. Речь отнюдь не о простой бессоннице и не о лунатизме: каждую ночь она засыпает и спит до утра. При этом весь ее сон представляет собой непрерывное сновидение, всякий раз одно и то же. Она оказывается в комнате, на кровати, и вынуждена в этой комнате проводить всю ночь, не смыкая глаз. То есть ее сон состоит в том, что она находится в некоей комнате и не может заснуть. В комнате почти ничего нет (детали обстановки не уточняются, поэтому пациентка и говорит о невыносимости такого времяпрепровождения).

Расстройство, безусловно, достаточно странное, но само по себе отнюдь не выглядит требующим госпитализации. Если бы не одна деталь. Молодая женщина, описывая свои еженощные страдания, ссылается на крайнюю скудость обстановки и на то, что в комнате ничего не меняется, и вдруг как бы мимоходом добавляет: «Да, в этой комнате есть еще одна лошадь, но ведь с ней не поговоришь...»

После такой «незначительной добавки» принадлежность женщины к пациентам клиники сразу перестает вызывать удивление. Случай, что называется, многообещающий и достойный самого вдумчивого исследования. О лошади женщина «вспомнила» как бы между делом, могла бы и не вспомнить, не упомянуть это «дополнительное обстоятельство». Возможно, врач, сочувственно расспрашивавший ее о комнате, заметил: «Да, если бы там была хоть какая-нибудь кошка, было бы не так тоскливо...» И тогда только пациентка могла бы сказать: «Да, но нет никакой кошки, только лошадь, а с нею не поговоришь...»

![]() Днем женщина совершенно нормальна, ночное (ежедневное) заключение в комнату вызывает страдание, и только лошадь — лошадь ни в какие ворота не лезет.

Днем женщина совершенно нормальна, ночное (ежедневное) заключение в комнату вызывает страдание, и только лошадь — лошадь ни в какие ворота не лезет.

Ну, а если бы о лошади не спросили и она бы не всплыла? Если бы женщина как-то притерпелась к тюремной ночной комнате, а искусные психологи помогли бы ей протащить туда контрабандой книги и мир внутри замкнутого пространства несравненно возрос бы в объеме?

Если обдумать как следует эту мысль, то получится примерно следующее. Безумие не является интегральной характеристикой личности, оно, по сути своей, локально (имеется очаг), хотя последствия могут быть всеобщими, то есть связанными с утерей вменяемости. И получается, что эту психиатрическую истину высказал не кто иной, как Гамлет: «Я безумен только при норд-норд-весте». Например, тогда, когда на авансцену вдруг выходит лошадь, заключенная где-то в темнице сновидений.

Весь вопрос, возможно, в том, останется ли эта роковая лошадь в своем стойле, останется ли завиток психики всего лишь завитком? Если не представится случай застрять в этом локальном пространстве и «неразговорчивая лошадь» так и пребудет в своем психическом стойле, если норд-норд-вест так ни разу и не подует или порывы его будут слишком слабыми, глядишь, мы так и проживем в полной вменяемости, в состоянии нормальной адаптированности к миру. И далее нужно признать, что большинству в этом везет, поскольку именно так устроен мир.

Что ж, получается, что вопрос о безумии, это в значительной мере вопрос топологический. И провозвестником топологической психиатрии следует считать Гамлета — стоит поразмышлять о вытекающих отсюда выводах.

То есть, говоря упрощенно, признанные мыслители, ученые и философы суть те, кому повезло. Повезло в том, что их личные тараканы или лошадки в комнатах оказались узаконенными навязчивостями, а пациенты психиатрических клиник суть те, кому в этом отношении не повезло. Однако не исключено, что в прежние времена, когда топология (реальность психического) была иной, другим был и расклад лидеров и маргиналов на командных высотах социальности. Там могли находиться и нынешние обитатели психбольниц, и особенно те, кто вынужден тщательно скрывать своих лошадей.

Тогда именно топологическая развертка наилучшим образом репрезентирует действительность. В нашей психической или, лучше сказать, человеческой реальности потайная комната с лошадью — это одно из крошечных свернутых пространств, в виде «свертки» они ничем не грозят и никак себя не проявляют. Но если вдруг произойдут фиксация и последующее развертывание, мир обитания изменится радикально, станет неузнаваемым, обитатели этого мира «искаженной топологии» для наблюдателей из прежнего окружения станут подданными безумия.

Существо, живущее в иной топологии, становится непредсказуемым, ведь многие его реакции направлены на то, что в нашем мире не представлено никак. Вот женщина расчесывает гриву лошади, все-таки прорвавшейся в мир бодрствования, наблюдатель же отмечает про себя: куда она смотрит и почему так странно поводит руками, когда я с ней говорю? Она удивляется меньше, что я этого не вижу, уже привыкла, зато взамен она ориентируется в тех складках местности, которые так важны для перемещения и обитания в этом, можно сказать, покинутом ею мире.

Такова весьма правдоподобная картина, и если присмотреться к ней, то сразу же выясняется, что преобразование преобразованию рознь. Экспансия свернутых пространств (персональных идей фикс) — это наиболее радикальный случай. Куда более рутинными являются такие топологические преобразования, которые представляют собой выпадение отдельных измерений как психической реальности, так и действительности.

Допустим, морально невменяемые люди. Не те, кто совершает порой аморальные поступки и не слишком считается с угрызениями совести, а те, кто вообще не имеет никаких проблем с моралью за отсутствием хоть сколько-нибудь достоверных ориентиров соответствующего измерения. Подобные персонажи точно так же в упор не видят моральных коллизий, как мы не видим лошадь в комнате. Всем страдающим подобными выпадениями остальные обитатели human reality должны казаться людьми со сдвигом, возможно, общающимися с призраками. И призраков этих чуть ли не целый табун.

В глубине души «выпаденцы» (выпавшие из многомерной нравственно-психической реальности) считают всадников призрачных коней ненормальными или лицемерами (и в этом случае иногда оказываются правы). Ввиду своей распространенности топология выпаденцев (мир, в котором они живут как в реальности) не нарушает общей адаптивности, то есть существа меньшей мерности не разрушают действительность. Нетрудно представить себе эту процедуру имитации могущественного в своей достоверности измерения, ведь собеседники молодой женщины вполне могут сделать вид, что и они видят и комнату, и находящуюся в ней лошадь, считаются с этим в своем поведении, а потом, отойдя в сторону, покрутить пальцем у виска. А если бы она была королевой, императрицей, владычицей морскою, то каждый желал бы здоровья ее персональной лошади.

Но когда выпаденцы собираются вместе, они не тратят время на отслеживание перемещения воображаемых лошадей, они обмениваются чем-то весомым, вещественным, например делят бабло, и потому чувствуют себя хозяевами мира — но ошибаются. Ошибаются в масштабе большой, но доступной человеку Вселенной, ошибаются с точки зрения полноты присутствия, которая оказывается для них закрытой. Но с точки зрения выпавшего им мономерного мира выпаденцы, конечно, правы, к нему они адаптированы лучше тех, кто имеет дополнительные расширения и отягощения.

Следует здесь особенно подчеркнуть, что с позиций чисто топологических общая площадь утраченных территорий в случае, скажем, беспросветного одноклеточного жлобства может быть и больше той, которая вытоптана лошадью, но адаптивные стратегии не нарушаются, поскольку взамен ничего не развертывается, а мир денежного обращения остается открытым.

В новой книге Романа Михайлова упор сделан на посредниках и кодах доступа в целые гроздья миров, висящие буквально рядом, но сокрытые порой надежнее, чем Кащеева смерть. Сложно сказать, сколько слоев перекрывают соседние пространства. Тут и сама инерция слишком человеческого, принуждающая видеть вокруг только то, что тебе показали и продолжают показывать. И тот факт, что миры эти открываются, как правило, одиночному наблюдателю и потому почти непригодны для коммуникации, не составляют общего предмета разговора. И вот еще:

В новой книге Романа Михайлова упор сделан на посредниках и кодах доступа в целые гроздья миров, висящие буквально рядом, но сокрытые порой надежнее, чем Кащеева смерть. Сложно сказать, сколько слоев перекрывают соседние пространства. Тут и сама инерция слишком человеческого, принуждающая видеть вокруг только то, что тебе показали и продолжают показывать. И тот факт, что миры эти открываются, как правило, одиночному наблюдателю и потому почти непригодны для коммуникации, не составляют общего предмета разговора. И вот еще:

«По словам В., паноптикум вставляет заплатки в сознание человека, не позволяющие ему докапываться до настоящей структуры мира. Этими заплатками могут быть ощущения свободы, истинной природы, чистоты и любви. Для полноты блокировки заплатки снабжаются зацепками реальных чувств».

Действительно, если свобода здесь, как и чистота любви, не говоря уже о «соискании признанности» (Гегель) — то что же, собственно, делать там, в этих, как правило, опасных и жутковатых измерениях? Кстати, одним из наиболее надежных способов сокрытия является сам принцип fiction, наличие как бы специально отведенной комнаты, где запросто можно поговорить с лошадью и безнаказанно всматриваться в реальность, увиденную, например, Кафкой. Но, как уже отмечалось, перенесение «особенностей» этой комнаты в соседние отсеки общедоступного пространства есть незаконная топологическая операция, пресекаемая «санитарами», в том числе и в буквальном смысле.

Замаскированы, конечно, и проводники-перевозчики. У Михайлова это в первую очередь птицы, наши привычные символы полета, парения, символы мира (голуби), символы любви (лебеди), символы чего угодно, но не инфернальности и потусторонности. Эта ветвь интуиции заблокирована, хотя в мировой мифологии остались кое-где ее прозрения. Есть они и в искусстве — впрочем, встречаются не так часто: Дафна дю Морье, Хичкок, Пелевин. В «Антиравинагаре» же это один из сквозных мотивов:

«М. Е. говорил, что не любит птиц, что они как маленькие динозавры. Если приблизить их лица и тела, можно впасть в ужас от ощущения иного. Особенно если птица начнет кричать, раскрывая на тебя свой клюв, вглядываться или ввинчиваться, воспринимая тебя как пространство, в которое можно входить».

Хочется сопоставить с Пелевиным, у которого интуиция сущности птиц прекрасно выписана в «Любви к трем цукербринам». Вот одна из их тщательно скрываемых тайн:

«Я понимаю, что рискую запутать читателя, но сами Птицы — жертвы такой же древней трагедии. Они на самом деле не птицы. Их тела в обнаженном виде больше напоминают червей или мягких змей. Они совсем крохотные. А птичье оперение, лапы и клювы — это что-то вроде доспеха, который они носят, не снимая. Машина, заменяющая им тело».

Странствия и проникновения, предложенные Романом Михайловым, удивительно достоверны, но они всецело подтверждают ту мысль, что закрытые и труднодоступные для нас пространства по большей части зловещи, мрачны, болезненны, из них трудно выбраться, не повредив шкурки, и это доказательство от противного того тезиса, что мы живем в лучшем из лучших миров. Или, по крайней мере, в мире не самом худшем, неплохо обустроенном — мы, прежде всего, живем в обезвреженном мире, изредка из него выпадая и стараясь забыть выпадения. Свидетельства о роскошных расширениях сознания либо сильно преувеличены, либо чрезвычайно локальны по отношению ко всему мультиверсуму ветвящихся миров. Сведения, предоставляемые Романом Михайловым, на мой взгляд, куда более подлинны, чем грезы Сведенборга, который тоже несколько раз цитируется.

Но тогда — зачем? Предположительно, ответ таков: во-первых, если существует пространство, в которое мы способны войти, значит, это надо сделать хотя бы кому-то. Во-вторых, всегда можно обнаружить нечто, ради чего стоило продираться.

«Бледная лампа облеплена мошкой — мелкими подвижными точками. Насекомые слегка отрываются от поверхности, перемещаются, садятся на соседние места. А под лампой тьма, ее света хватает только для освещения себя, она висит как усталый догорающий кусок прошлого».

Таких свидетельств, настоящих жемчужинок, в «Антиравинагаре» немало. В сущности, книга и предназначена для ловцов подобного жемчуга.