Прозёванный гений: почему нам нужна новая биография Николая Лескова

Лев Соболев — о книге Майи Кучерской, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей»

Николаю Лескову при жизни не везло — его не любили современники, травили критики, его преследовали неудачи на службе и в семье. Но и после смерти чиновники от литературы не спешили признавать его талант. Тем более важно появление в серии «Жизнь замечательных людей» новой биографии писателя, которая отдает должное его нелегкой судьбе и тяжелому труду, вложенному в произведения. О книге Майи Кучерской «Лесков. Прозёванный гений» рассказывает Лев Соболев.

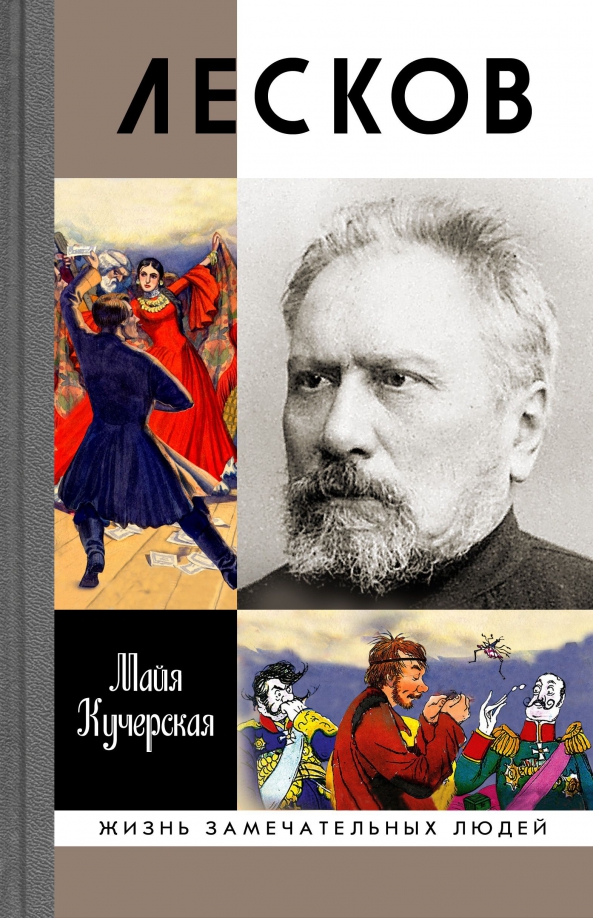

Майя Кучерская. Лесков: Прозёванный гений. М.: Молодая гвардия, 2021. Содержание

Если бы Майя Кучерская не предупредила в предисловии, что книгу пишет писатель и филолог в одном лице, читатель бы сам догадался об этом. Реконструкция и интерпретация в этой книге неразрывно связаны, и реконструкция сделана так органично и тактично, как мало где в биографической литературе. Сколько мы читали книг, сделанных таким примерно образом: «Некрасов подошел к окну и невольно заинтересовался сценкой: торгаш, разложивший на лотке калачи, вдруг заметил вора, закричал, того схватили, и вот уже городовой ведет в участок несчастного бедняка, без сапог и в дырявом сюртуке. Сами собой складывались слова: „Спеша на званый пир по улице прегрязной,/ Вчера был поражен я сценой безобразной...” и т. п.» Лесков дан прежде всего как художник слова (изограф, называли его проницательные современники), и слово писателя не менее важно в книге Кучерской, чем служба, женитьба, отношения с приятелями и все прочее.

Если бы Майя Кучерская не предупредила в предисловии, что книгу пишет писатель и филолог в одном лице, читатель бы сам догадался об этом. Реконструкция и интерпретация в этой книге неразрывно связаны, и реконструкция сделана так органично и тактично, как мало где в биографической литературе. Сколько мы читали книг, сделанных таким примерно образом: «Некрасов подошел к окну и невольно заинтересовался сценкой: торгаш, разложивший на лотке калачи, вдруг заметил вора, закричал, того схватили, и вот уже городовой ведет в участок несчастного бедняка, без сапог и в дырявом сюртуке. Сами собой складывались слова: „Спеша на званый пир по улице прегрязной,/ Вчера был поражен я сценой безобразной...” и т. п.» Лесков дан прежде всего как художник слова (изограф, называли его проницательные современники), и слово писателя не менее важно в книге Кучерской, чем служба, женитьба, отношения с приятелями и все прочее.

Один из первых (во всех смыслах слова) замечательных исследователей Лескова, Сергей Петрович Шестериков, человек трагической судьбы, писал своей жене, что чем больше он занимается своим героем, тем меньше он его любит. Кучерская любит своего героя — не идеализирует его, не пишет житие, не опускает ни одной из печальных или неприятных подробностей его характера и жизни, — и при этом любит. И это очень ценно. После многих десятилетий, когда полуграмотные начальники решали, «кому быть живым и хвалимым», когда в биографии Пушкина нельзя было упомянуть о крестьянке, которую он «неосторожно обрюхатил», началась обратная реакция: «Имярек без глянца» (впрочем, не забудем, что вересаевские «Пушкин в жизни» и «Гоголь в жизни» появились еще в 1920–1930-е годы); невольно вспоминается пушкинское: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы, — иначе».

Для любого биографа центральный вопрос — соотношение жизни и творчества художника. Как это решается в книжке Кучерской? Автор видит в прозе Лескова отражение его жизненных перипетий: неудачная семейная жизнь откликнулась и в «Некуда», и во многих других — больших и маленьких — произведениях писателя: «В дальнейшем она <жена писателя Ольга Васильевна> стала прототипом всех стервозных жен в прозе Лескова. Супруга главного героя романа „Некуда” доктора Розанова, многое перенявшего от Лескова, капризна, бесцеремонна и невежественна до непристойности. Она устраивает мужу публичные скандалы, требует внимания и любви, ничего не давая взамен. Зовут ее Ольга, правда — Александровна. И почти все дурные жены в лесковской прозе нарисованы по тому же лекалу: каждая из них вздорная, неблагодарная, всем недовольна и терзает супруга, сложного, но отнюдь не плохого, работящего и в общем милого и доброго человека». Но, конечно, Лесков не писал автобиографии: жизненные впечатления, несомненно художественно преломленные, вошли в его прозу, образовали ее, стали ее источником. Достаточно назвать рассказ «Продукт природы», который Лесков отдал в сборник «Путь-дорога» (1893), напечатанный в пользу переселенцевВообще-то Лесков не любил участвовать в благотворительных сборниках (его вклада нет, например, в знаменитой «Складчине» 1874 года, объединившей почти всех тогдашних литераторов). Александр Хирьяков вспоминает слова писателя: «Вы сообразите, Модестыч, — говорил мне Лесков, — если богатый человек жертвует на благотворительное дело, с которым вы к нему обратились, ну, скажем, пятьдесят рублей, то вы радуетесь щедрому пожертвованию: вот, мол, добрый человек дал не пять, не десять, а отвалил целых пятьдесят рублей. А вы обращаетесь к бедняку писателю, у которого про черный день гроша ломаного нет, и он дает вам рассказ или статью, за которые он бы мог получить по крайней мере сто, а то и все полтораста. Справедливо ли это?». : история с переселением крестьян Льва Перовского в новую губернию основана на реальном эпизоде службы писателя в кампании Шкотта. Права М. Кучерская: «„Барки Шкотта” сформировали его как писателя. Служба в коммерческой компании, возможно, стала главным, что случилось с ним в дописательской жизни. Без нее Лесков, скорее всего, вообще не смог бы сочинять прозу; во всяком случае, она была бы совершенно иной».

Разговор о прототипах имеет смысл лишь тогда, когда автор рассчитывает на их узнавание: очевидный пример — Наполеон, Кутузов, Барклай и другие из «Войны и мира». В таком случае нужно выяснить, что писатель знал о своем герое, и тогда уже сравнивать это с тем, что получилось (с персонажем). Иными словами, Толстой словно говорит читателям: вы знаете Наполеона героем, вершителем судеб мира, великодушным победителем, я же покажу вам его таким, каким я его вижу. В иных случаях поиск прототипов не важен: если мы поверим, что прототипом Наташи Ростовой была Татьяна Кузьминская (Берс), нам это ничего не скажет, т. к. Татьяну Андреевну мы не знали, характера ее не представляем себе, мемуары ее, написанные под явным влиянием книги Толстого, неточны и, вероятно, сочинены в значительной степени.

Майя Кучерская

Фото: Елена Авинова

Но у Лескова есть один роман, где прототипы угадывались современниками безошибочно. Это «Некуда» (1864), роман, сломавший карьеру писателя в самом ее начале, породивший катастрофу его жизненного пути и крушение его литературной репутации.

Майя Кучерская пишет об этом романе подробно и убедительно. Наивно было бы думать, что Лесков не умеет придумывать и просто списывает характеры своих знакомых, как он сам признался Владимиру Михневичу: «А с кого ж нам списывать, как не с живых людей, которых всего ближе и лучше знаешь!». Ни Иван Флягин, ни Левша, ни герои «Запечатленного ангела», ни Туберозов не списаны с кого бы то ни было. «Некуда», как выразился Андрей Лесков, был фактом «отмщевания» «нетерпячего» писателя его былому окружению.

Прототипы «Некуда» давно установлены. Кучерская не просто повторяет уже известные соотношения: Белоярцев — Слепцов, маркиза де Бараль — Евгения Тур, Пархоменко — Ничипоренко, Вайнер — Артур Бенни и т. д. Подробно сопоставляя «Записки» Екатерины Жуковской с романом Лескова, автор приходит к выводу, что Лиза Бахарева, с большой симпатией написанная Лесковым, во многом восходит к Марии Николаевне Коптевой, жене Артура Бенни.

Мне кажется особенно важным направление романа. Еще в мае 1863 г. Лесков печатает в «Северной пчеле» отзыв на «Что делать?» Чернышевского, роман «ниже всякой критики», «смешной», но полезный: в нем показаны «новые люди», «хорошие люди», которых Лесков хотел бы «отделить <...> от шальных шавок, окричавших себя нигилистами». Да и в письме к Суворину, процитированному Кучерской, писатель преследует «поганую страсть» «приставать к направлениям, не имея их в душе своей, и паскудить все, к чему начнется это приставание. Нигилизм оказался в этом случае удобным в той же мере, как и „идеализм”, как и „богословие”, — в этом Вы правы». Это уже о романе «На ножах». Но Лев Аннинский — у него был опыт XX века, которого не было у Лескова, — не случайно писал: «Лесков никогда не узнал и не понял настоящего нигилизма». Лесков, по мысли исследователя, должен был ответить на вопрос: «откуда в самом деле напасть такая, что вечно липнут к нигилизму „шавки” и „архаровцы”? А вдруг в самой структуре нигилизма есть что-то для „архаровцев” сподручное?». Для такой постановки вопроса, считает Аннинский, нужно философское бесстрашие Достоевского. Но как же забыть, что тургеневский Базаров говорит о Ситниковых: «Нам такие олухи нужны» — здесь же и ответ. Конечно, извратить можно и идеализм, и богословие, но нигилизм порождает особый тип последователей — и это разглядели Лесков и Тургенев, а не только Достоевский.

И если о характере нигилизма Лесков мог заблуждаться, то о народе он мыслил гораздо трезвее Толстого и Достоевского. Вот что записал за ним Анатолий Фаресов: «<...> [Д]ействительность такова, что через 50–100 лет мы так всем опротивеем, что будем иметь дело с европейской коалицией... Удивительно, как это Чернышевский не догадывался, что после торжества идей Рахметова русский народ на другой же день выберет себе самого свирепого квартального и что, следовательно, с правительством 60-х годов можно было идти вперед, не выпуская против него Рахметовых».

Подробно, с большими цитатами и комментариями, рассказал о том, как был встречен роман Лескова тогдашней критикой, Лев Аннинский. Майя Кучерская не повторяет того, что сделано ее предшественниками; она просто фиксирует: Писарев не просто уничтожил роман, он поставил «черную метку» на авторе, скрывшемся под псевдонимом М. Стебницкий. Имеется в виду знаменитое место из «Прогулки по садам российской словесности»:

«1) Найдется ли теперь в России — кроме „Русского вестника” — хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь, выходящее из-под пера г. Стебницкого и подписанное его фамилиею? 2) Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами г. Стебницкого?»

Это сработало: казалось, Лескову и в самом деле идти некуда. Но его не сломали, как не сломали Фета, на котором критика 1860–1870-х годов, как на силомере, пробовала силу своих ударов.

Молодому читателю трудно представить себе роль русской критики в истории литературы, особенно в середине и во второй половине XIX века. Это критика многословная, дидактическая, уверенная в своем праве учить писателя — и при этом, напомню, страницы «Современника» разрезались прежде всего на статьях Добролюбова, а «Русского слова» — ради чтения Писарева. Если не понимать этой партийной, тенденциозной войны в критике, где не церемонились в выражениях («лукошко глубокомыслия», «обер-стриж», «худосочные прыщи»), непонятной будет история русской литературы второй половины XIX в.

Книгу пишет филолог, и филолог высокого класса: я говорю о широком контексте любого произведения Лескова. Например, заходит речь о «Житии одной бабы» — не самом знаменитом его произведении: названы несколько очерков и рассказов на крестьянскую тему, в том числе и основательно забытые; не просто названы, но показано, чем лесковская повесть похожа и чем непохожа на сочинения его современников. Мне кажется, наскоро брошенное замечание Кучерской о «преувеличениях» Лескова (в его очерке «Русская прислуга в Париже») не доказано, да и не может быть доказано «на ходу», между прочим. Но пассаж об авторской речи Лескова, о ее роли и характере, очень убедителен. Но и после заметок о «Житии...» исследовательница продолжает: «Интересно, что уже после выхода в свет „Жития одной бабы” рассказы о крестьянской любви начали появляться в печати: душевной болезни, соединенной с любовной страстью, посвящен „Шилохвостов” (1866) Федора Решетникова, браку по расчету — „Егорка-пастух” (1871) Николая Успенского, где героиня вместе с возлюбленным убивает постылого мужа. В другом рассказе Успенского, „Саша”, брак по расчету кажется безумной Катерине похоронами — та же параллель есть и у Лескова в описании свадьбы Насти и Григория. Сочетание „любовь и острог” часто воспроизводилось в „народных” рассказах, а вскоре снова появилось в „Леди Макбет Мценского уезда”». И так со всеми сколько-нибудь заметными сочинениями героя книги. Таким образом судьба Лескова включает в изложении Кучерской и судьбу его книг.

«Жизнь Лескова, вместившая смерть маленького сына, безумие жены, несправедливое увольнение с государственной службы, многолетнюю травлю, отторжение современниками, вполне потянула бы на трагедию. Но все в ней вечно скатывалось в водевиль, сползало в житейский скандал». Я бы не назвал это водевилем: из того, что время изменилось, вовсе не легче было переносить все перечисленное. Да и перечислено не все — напомню хотя бы о грудной жабе (стенокардии), которая мучила писателя последние шесть лет его жизни. Но и посмертная судьба Лескова была под стать его жизни: высокомерное осуждение всяких Ангелов Богдановичей (кто их теперь помнит?), подозрительное отношение советской власти (о том, как трудно было издавать Лескова и писать о нем, красноречиво свидетельствует архив его сына Андрея); да и о ком из классиков XIX векаВпрочем, есть еще «Афанасий Фет» Михаила Макеева: книга о нем в серии «ЖЗЛ» вышла лишь несколькими месяцами раньше, чем «Лесков». книга в серии «ЖЗЛ» впервые вышла в 2021 году? Но она вышла — скажем же спасибо автору за нее.

* * *

Этот материал поддерживает проект She is an expert — первая база эксперток в России. Цель проекта — сделать видимыми в публичном пространстве мнения женщин, которые производят знание и готовы делиться опытом. Здесь вы можете найти интересующую вас область экспертизы и узнать, к кому из специалисток можно обратиться.