Прощание с креаклом

О книге Сэмюэля Франклина «Культ креативности. Удивительно короткая история»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Samuel W. Franklin. The Cult of Creativity. A Surprisingly Recent History. Chicago: The Chicago University Press, 2023. Contents

Американский исследователь Сэмюэль Франклин написал книгу об истории понятия креативности — истории, как он сам отмечает, удивительно недолгой. О креативности говорят все, от директоров технологических компаний и госслужащих до воспитателей детских садов, художников и тренеров личностного роста, причем исключительно в хорошем смысле. Креативность — это нечто большее, чем психологическая черта или профессиональное качество; не предлагая конкретных рецептов, она обещает решить любые проблемы, от глобального потепления до семейных неурядиц. Книга Франклина, опираясь на американский материал, рассказывает, как сложился этот современный культ креативности.

Американский исследователь Сэмюэль Франклин написал книгу об истории понятия креативности — истории, как он сам отмечает, удивительно недолгой. О креативности говорят все, от директоров технологических компаний и госслужащих до воспитателей детских садов, художников и тренеров личностного роста, причем исключительно в хорошем смысле. Креативность — это нечто большее, чем психологическая черта или профессиональное качество; не предлагая конкретных рецептов, она обещает решить любые проблемы, от глобального потепления до семейных неурядиц. Книга Франклина, опираясь на американский материал, рассказывает, как сложился этот современный культ креативности.

Эксперты по креативности, используя формулировку из патентного права, определяют ее как способность создавать нечто новое и полезное. У этого понятия нет сколько-нибудь точных исторических аналогов и плохая философская родословная — его не найти у Платона, Аристотеля, Канта или американских прагматистов. Первое письменное упоминание креативности приходится на 1875 год, но вплоть до 1950-х это понятие используется ad hoc, пока на него не обращают внимания психологи. Именно они сыграли ключевую роль в превращении креативности в объект систематического научного изучения, квантификации и измерения, что впоследствии позволило понятию распространиться далеко за пределы этой дисциплины.

Подъем интереса к креативности происходит во время холодной войны, точнее — в «славное» послевоенное тридцатилетие. По обе стороны железного занавеса активно меняется социальная структура: растет число ученых, инженеров и других «белых воротничков», которые в 1956 году впервые становятся большинством среди занятого населения США. Массовое потребление, технический прогресс и расширение доступа к иерархической карьере в крупных корпорациях становятся предметом критической рефлексии американских интеллектуалов, которым кажется, что корпоративный капитализм угрожает индивидуальной свободе и подавляет предпринимательский дух в угоду конформизму и посредственности. Франклин использует термин «консенсус Шумпетера — Уайта», отсылая к двум влиятельным вариантам такого анализа: шумпетеровской гипотезе об «окаменении» капитализма и книге социолога Уильяма Уайта «Человек организации», где описывался упадок американского индивидуализма в эпоху больших корпораций. Идея креативности предложила новый взгляд на эти проблемы, обещая возможность компромисса между массовым обществом и индивидуальной свободой, элитизмом и эгалитаризмом, оптимизмом и пессимизмом по поводу технического прогресса.

Креативность между гением и интеллектом

Геополитическая конкуренция с СССР и эффект спутника обеспечили американской науке большой приток федеральных средств, часть которых досталась психологам — как пишет Франклин, в послевоенные годы американская психология была самой быстрорастущей профессией после инженерного дела и находилась на пике своего влияния. В условиях холодной войны задачей психологов стал поиск «талантов», необходимых для обеспечения технического прогресса и экономического роста. С другой стороны, они оказались востребованы как аналитики и комментаторы наиболее острых социальных противоречий послевоенного времени. Подобно советским поэтам-шестидесятникам, американские психологи выступали в роли «лириков», стремящихся уравновесить всеобщую ориентацию на технологические и материальные цели гуманистической перспективой. В условиях идеологического противостояния психологическое объяснение социальных проблем было привлекательной альтернативой структурному анализу, за которым маячила тень «красной угрозы».

Психология креативности появилась в 1950-е годы и стала отражением страхов и надежд этого времени и новой роли психологической профессии. Ее ключевые теоретики, Джой Пол Гилфорд и Кэлвин Тайлор, начали с критики тестов IQ, которые еще в 1920-е годы завоевали доминирующее положение в американской образовательной бюрократии, благодаря сочетанию научного авторитета, административного удобства и обещания реализовать меритократический идеал. Гилфорд и Тайлор полагали, что измерение общего интеллекта не учитывает разнообразие когнитивных способностей человека, среди которых важную роль играют изобретательность и оригинальность мышления. Они дистанцировались от традиции изучения гениев, восходящей к истокам психологии как науки и связанной с евгеникой и научным расизмом (например, в лице Фрэнсиса Гальтона). После разгрома нацистской Германии на поле боя, а расовой теории — в поле науки, сложился консенсус о том, что различия внутри групп более значимы, чем различия между ними. В этом контексте изучать креативность было одновременно удобнее (креативные люди встречаются чаще гениев) и менее рискованно с политической точки зрения. С другой стороны, психология креативности унаследовала от психологии гениальности веру в биологический детерминизм, а свой эгалитаризм — например, идею о том, что между Галилеем и талантливым корпоративным инженером лишь количественная разница, — уравновешивала озабоченностью проблемой спасения интеллектуальной элиты страны от натиска посредственных «людей организации».

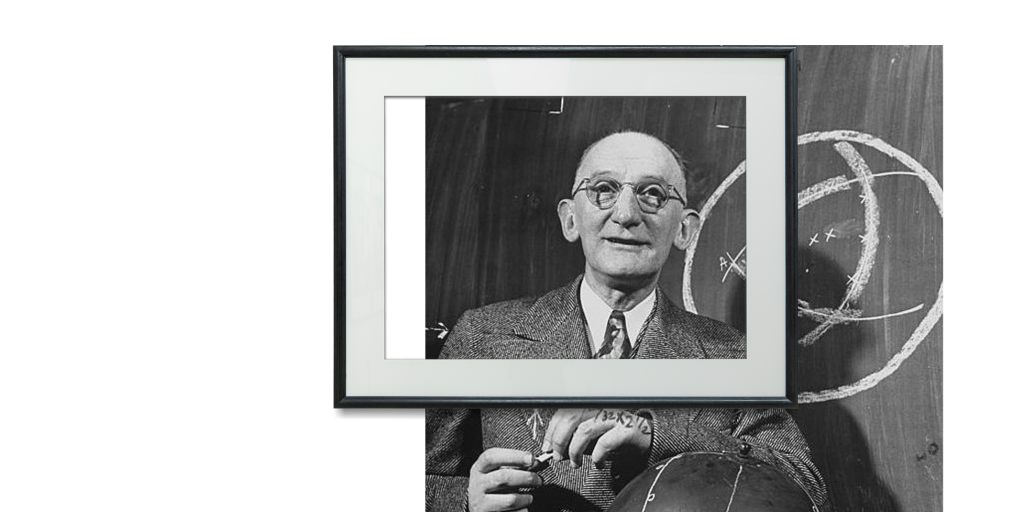

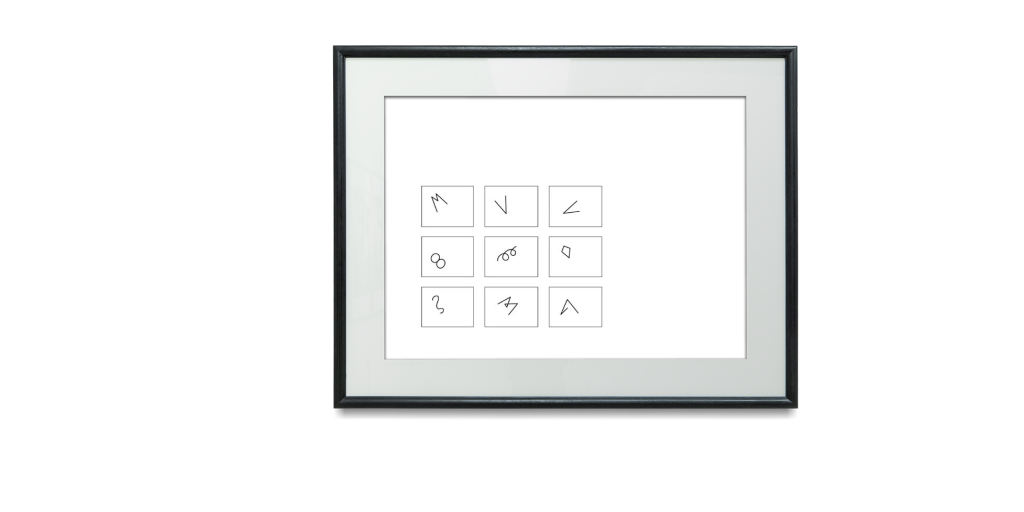

В поисках содержательного определения креативности Гилфорд обратился к понятию дивергентного мышления, предложенного Луисом Леоном Тёрстоуном. Работая инженером в лаборатории Томаса Эдисона, Тёрстоун заинтересовался, почему некоторые инженеры изобретательнее других. Чтобы ответить на этот вопрос, он придумал тест, где испытуемым предлагалось придумать как можно больше вариантов использования какого-либо повседневного объекта (например, кирпича) за ограниченное время. Оценивалось общее количество ответов, их оригинальность (относительная частота) и осуществимость. Исследования Тёрстоуна 1930-х и 1940-х годов показали, что больше всего патентов получают инженеры, предлагающие не одно, а множество решений для поставленной задачи. Дополненный и расширенный Гилфордом в 1950-е годы, этот тест стал золотым стандартом психологии креативности.

В поисках содержательного определения креативности Гилфорд обратился к понятию дивергентного мышления, предложенного Луисом Леоном Тёрстоуном. Работая инженером в лаборатории Томаса Эдисона, Тёрстоун заинтересовался, почему некоторые инженеры изобретательнее других. Чтобы ответить на этот вопрос, он придумал тест, где испытуемым предлагалось придумать как можно больше вариантов использования какого-либо повседневного объекта (например, кирпича) за ограниченное время. Оценивалось общее количество ответов, их оригинальность (относительная частота) и осуществимость. Исследования Тёрстоуна 1930-х и 1940-х годов показали, что больше всего патентов получают инженеры, предлагающие не одно, а множество решений для поставленной задачи. Дополненный и расширенный Гилфордом в 1950-е годы, этот тест стал золотым стандартом психологии креативности.

Чтобы проверить идею о том, что дивергентное мышление не сводится к общему интеллекту, исследователи начали тестировать представителей профессиональных групп, казавшихся наиболее креативными — ученых, инженеров, математиков, архитекторов, писателей и др., — и сразу столкнулись с проблемой. Результаты исследований были предсказуемыми: независимо от профессии, креативные люди соответствовали ожиданиям интеллектуального класса, к которому относились как исследователи, так и испытуемые. Например, вкус испытуемых к абстрактному искусству интерпретировался не как продукт специфической социализации (или накопленный культурный капитал), но как психологическая черта «толерантности к двусмысленности». Оставляя за скобками любые факторы внешней среды, способные объяснить наблюдаемые манифестации креативности — класс, расу, гендер, профессиональную иерархию и условия труда, — исследователи конструировали креативность как идеальный образ самих себя: высокооплачиваемых специалистов умственного труда с академическим образованием и меритократической карьерой. Впоследствии именно такое понимание креативности взяли на вооружение американские феминистки (например, Бетти Фридан). С одной стороны, исследования дивергентного мышления не находили значимых различий между мужчинами и женщинами. С другой стороны, описание «беловоротничковой» занятости в терминах креативности как способности, присущей всем людям, стало дополнительным аргументом в борьбе женщин за доступ к типично «мужским» карьерам и освобождение от домашнего труда.

Более существенным и в конечном счете непреодолимым вызовом для психологии креативности стала так называемая проблема критериев. Нужно ли тестировать всех математиков или только наиболее креативных? В первом случае теряется фокус на креативности, во втором приходится полагаться на репутацию испытуемых в сообществе их коллег. Вскоре стало ясно, что в разных профессиях применимы разные критерии, а креативность в теоретической физике и дизайне одежды — не одно и то же. Считать ли креативными самих людей или результаты их работы? Можно ли полагаться на признание профессиональным сообществом, ведь по-настоящему креативные произведения должны опережать свое время и обманывать ожидания современников? Наконец, как отличить креативность от банальной удачи? Как пишет Франклин, проблема критериев была неизбежна уже потому, как исследователи конструировали свой объект. Разоблачая элитистскую и патриархальную мифологию гения, они пытались избежать редукции креативности к общему интеллекту, «сохранив ключевые аспекты обоих: административную практичность интеллекта и романтический героизм гения». Креативность должна была объединять физиков и лириков, выдающихся изобретателей и детей из кружка юных техников, главных героев «Оппенгеймера» и «Эмили в Париже» — но так ли много у них общего?

Маслоу в Калифорнии

Изучение креативности всегда было связано с управленческой задачей по ее увеличению, но сама она могла пониматься не утилитарно, а как нечто ценное само по себе. Такой подход сформулировали гуманистические психологи — Карл Роджерс, Ролло Мэй и Абрахам Маслоy, которых интересовали не столько результаты креативности в виде новых военных технологий или продуктов гражданской промышленности, сколько сам процесс креативной работы, раскрывающей человеческий потенциал. Основной проблемой эпохи они считали не угрожающий капитализму упадок под натиском конформистского большинства, а отсутствие у масс возможностей для самореализации через креативный труд.

Гуманистическая психология креативности развивалась во многом параллельно мейнстриму. Исходя из идеи о том, что психология должна заниматься не только отклонениями и дисфункциями, но и гармоничным развитием и выдающимися достижениями, в 1950-е годы Маслоу интересовался крупными историческими фигурами как образцами самоактуализации человека. Этим человеком, разумеется, был Альберт Эйнштейн, но кроме него в списке Маслоу также присутствовали Элеанор Рузвельт, Барух Спиноза и другие. Маслоу также повторил генерализующий жест мейнстрима: креативность универсальна, но изучать ее следует холистически, не как изолированную способность мышления, но как особый тип личности. Эта концепция связывала воедино стремление к созданию нового во внешнем мире и к раскрытию собственного «я», профессиональный успех и аутентичное существование. Типичный «мужской» образ успешного профессионала умственного труда дополнился «женскими» и даже детскими чертами — креативная личность не только создает оригинальные продукты и нестандартно мыслит, но также может позволить себе отсутствие дисциплины и ребячество, не боится отступить от конвенций и показаться слегка сумасшедшей, а также поддерживает здоровый контакт с женским началом внутри себя.

Гуманистическая психология креативности развивалась во многом параллельно мейнстриму. Исходя из идеи о том, что психология должна заниматься не только отклонениями и дисфункциями, но и гармоничным развитием и выдающимися достижениями, в 1950-е годы Маслоу интересовался крупными историческими фигурами как образцами самоактуализации человека. Этим человеком, разумеется, был Альберт Эйнштейн, но кроме него в списке Маслоу также присутствовали Элеанор Рузвельт, Барух Спиноза и другие. Маслоу также повторил генерализующий жест мейнстрима: креативность универсальна, но изучать ее следует холистически, не как изолированную способность мышления, но как особый тип личности. Эта концепция связывала воедино стремление к созданию нового во внешнем мире и к раскрытию собственного «я», профессиональный успех и аутентичное существование. Типичный «мужской» образ успешного профессионала умственного труда дополнился «женскими» и даже детскими чертами — креативная личность не только создает оригинальные продукты и нестандартно мыслит, но также может позволить себе отсутствие дисциплины и ребячество, не боится отступить от конвенций и показаться слегка сумасшедшей, а также поддерживает здоровый контакт с женским началом внутри себя.

Так же, как Гилфорд и Тайлор, Маслоу дистанцировался от традиции исследования гениальности: гений — это эксцесс, тогда как креативность — это баланс, что-то вроде «спокойной страсти» в ранней политэкономии, способной обуздать и направить аффект, не подавляя его. В отличие от гениальности, склонной к саморазрушению, креативность была признаком ментального здоровья; исследования гуманистических психологов указывали, что креативные люди уверены в себе, любопытны, независимы, обладают собственной трудовой этикой и беспристрастны в оценке себя самих. В свете этих находок креативная личность гуманистических психологов оказывалась очень похожей на объект исследования их коллег — демократическую личность. И те и другие отдавали предпочтение асимметричным фигурам и нефигуративному искусству, обнаруживая уже упомянутую «толерантность к двусмысленности», которая, по мнению исследователей, удерживала их от поиска быстрых и простых решений и позволяла адаптироваться к расовому и этническому разнообразию и непредсказуемости демократического процесса. Наконец, как и мейнстримная психология креативности, программа гуманистической психологии не смогла преодолеть внутренние противоречия. Отбрасывая романтический взгляд на гениальность, Маслоу воспроизводил руссоистский мотив невинности и детства; отказываясь от выявления наиболее креативных людей в пользу поиска причин, по которым потенциал всех остальных оказался подавлен, он продолжал считать, что некоторые люди биологически более предрасположены быть креативными, чем другие.

Если идеи Маслоу во многом предвосхитили дух новой формы капитализма, где накопление капитала происходит посредством и во имя креативности, то его карьера стала воплощением трендов, сделавших возможным сам генезис этой новой формы: синтез контркультуры, академического знания, гуманистического стиля управления и рискованных инвестиций. Летом 1962 года он отправился в Калифорнию, чтобы изучить новые концепции демократического менеджмента, получив финансирование от компании Non-Linear Systems, производителя электроники из Сан-Диего. Там Маслоу познакомился с местными бизнес-лидерами, которых также заинтересовали его идеи, и пришел к выводу, что ключ к успеху нового менеджмента лежит в «психодинамике креативности». Понятая таким образом, креативность указывала на возможность компромисса между душевным здоровьем и экономическим успехом.

Вне академического мира подобный компромисс артикулировал другой теоретик креативности — уроженец Вены, психоаналитик Эрнест Дихтер, эмигрировавший в США, спасаясь от нацистов. В 1946 году он основал Институт исследований мотивации и занялся изучением потребительского поведения и консалтингом в области маркетинга и рекламы. Дихтер развивал «гедонистическую» критику индустриализма и научной рациональности в рекламе, доказывая, что рекламное сообщение должно быть креативным, то есть создавать смыслы и апеллировать к скрытым желаниям и стремлениям потребителя, удовлетворение которых является залогом душевного здоровья. Товарный фетишизм превращался в противовес тоталитарным тенденциям массового общества, а креативность — в моральное оправдание карьеры, направленной на поддержание «мистицизма товарного мира».

Рождение брейнсторминга из духа холодной войны

Подобные евангелисты креативности из корпоративного, а не академического мира внесли в ее историю не менее значимый вклад. К их числу относится Александр Осборн, сооснователь крупнейшего нью-йоркского рекламного агентства BBDO. В 1942 году он написал книгу «Как придумывать» (How to Think Up), посвященную изобретенному им методу «придумывания» — брейнстормингу. Хотя на практике брейнсторминг походил скорее на бахтинский карнавал — на время сессии отменялись корпоративные иерархии, участникам запрещалось критиковать идеи друг друга, и даже самые сумасбродные из этих идей рассматривались наравне со всеми остальными, — метафора «мозгового штурма» подчеркивала по-военному утилитарное предназначение метода: участники должны были сгенерировать максимальное количество идей, невзирая на их качество.

В следующие десять лет Осборн написал еще несколько книг о брейнсторминге, предлагая читателям «разбудить свое сознание», «развить свою креативность» и научиться пользоваться «золотой жилой между своих ушей». Как и другие персонажи книги, Осборн понимал креативность как универсальную способность, применимую для решения проблем любого рода — от семейных ссор до расовых бунтов и геополитической конкуренции с СССР. Холодную войну он считал войной не идеологий, а «идей» — элементарных продуктов брейнсторминга, напоминающих рекламные слоганы (однажды в ходе «сольной» сессии Осборн придумал 589 штук). Именно такие идеи, по мнению Осборна, двигали вперед цивилизацию, поэтому способность их создавать — креативность — необходимо было поддерживать и развивать. Будучи последовательным сторонником Республиканской партии и оппонентом Нового курса, Осборн мечтал о возрождении добродетелей буржуазного индивидуализма первых поселенцев «изначальной» Америки. Одной из таких добродетелей было воображение, требовавшее осознанного, упорного и почти по-протестантски методичного усилия по его культивации — усилия, которое, по Осборну, заставило бы растущий городской класс «белых воротничков» ощутить себя не шестеренками корпоративного механизма, а независимыми фермерами-йоменами, опирающимися только на самих себя.

Предприятие Осборна имело успех — брейнсторминг обсуждался в академических кругах, принципы «прикладного воображения» внедрялись в школьные и вузовские программы (даже для военных пилотов), а CEO компании Motorola лично раздал всем своим сотрудникам по копии книги Осборна «Ваш креативный потенциал». При этом критики Осборна указывали на то, что идеи не могут быть продуктами коллективного усилия, видя в брейнсторминге опасную разновидность группового мышления. С другой стороны, сомнительной была и результативность «прикладного воображения» в бизнесе. Так, компания DuPont пришла к выводу, что только для обработки результатов брейнсторминг-сессий потребуются месяцы, притом что качество собранных «идей» далеко не очевидно.

Предприятие Осборна имело успех — брейнсторминг обсуждался в академических кругах, принципы «прикладного воображения» внедрялись в школьные и вузовские программы (даже для военных пилотов), а CEO компании Motorola лично раздал всем своим сотрудникам по копии книги Осборна «Ваш креативный потенциал». При этом критики Осборна указывали на то, что идеи не могут быть продуктами коллективного усилия, видя в брейнсторминге опасную разновидность группового мышления. С другой стороны, сомнительной была и результативность «прикладного воображения» в бизнесе. Так, компания DuPont пришла к выводу, что только для обработки результатов брейнсторминг-сессий потребуются месяцы, притом что качество собранных «идей» далеко не очевидно.

Одним из источников вдохновения Осборна была практика сбора рационализаторских предложений (т. н. suggestion systems), к которой американские компании прибегали во время Второй мировой войны, поощряя работников делиться идеями о том, как ускорить и оптимизировать производственные процессы («Дяде Сэму нужны твои идеи!»). Эта практика продолжала логику тейлористского менеджмента, основанного на отчуждении рабочего не только от продукта, но и от процесса труда, сведенного к последовательности элементарных «машинных» операций, не требующих специальных навыков или знаний. Однако даже в этих условиях рабочие сохраняли значительный ресурс неявного знания, недоступного инженерам и менеджерам, — его и стремились мобилизовать компании, предлагая, как General Motors, облигацию военного займа номиналом в тысячу долларов за каждую полезную «идею», высказанную рабочими (но не инженерами и менеджерами, которые за свои «идеи» и так получали зарплату). Сохранив утилитарное предназначение сбора «идей», Осборн переориентировал метод на «белых воротничков», а призыв к солидарному действию ради общей цели превратил в подчеркнутый антиинтеллектуализм — чтобы генерировать «идеи», не нужно образование или глубокое погружение в предмет. По мнению Франклина, в этом создатель брейнсторминга предвосхитил формирование новых социальных коалиций между крупным бизнесом и консервативными популистами.

Динамика классификаций

Несмотря на противоречия и парадоксы научного изучения креативности и сомнительные результаты практических попыток ее развивать, проникновение этого понятия в жизнь людей и организаций иногда делало эту жизнь лучше — например, как в случае компании Synectics, Inc. Ее основатели, Уильям Гордон и Джордж Принс, в конце 1950-х годов были сотрудниками консалтинговой компании Arthur D. Little, где занимались поиском рецепта «надежной креативности» (dependable creativity), которую можно было бы поставить на поток. Изучив тысячи часов записей работы инженеров, в 1961 году они написали книгу «Синектика. Развитие креативной способности» и основали одноименное консалтинговое агентство. Метод синектики представлял собой нечто среднее между сеансом групповой терапии и организационно-деятельностной игрой. Консультанты предлагали топ-менеджменту компании-клиента некую задачу: например, как сделать так, чтобы молоток держался на рукоятке. Участники сравнивали «проблему, как она дана» с «проблемой, как она понята», затем консультанты предлагали им серию «прямых», «символических» и «личностных» аналогий, провоцируя спонтанные ассоциации. Из них в итоге дистиллировалось некое решение, однако важнее был сам процесс пробуждения креативности. Как пишет Франклин, синектика вполне могла помочь американским корпорациям адаптироваться к возникающему обществу потребления, когда стала необходимой дифференциация продуктов, а работникам корпораций — дать чувство сопричастности, позволяющее примириться с ситуацией отчуждения. В исполнении Synectics, Inc., креативность была связующим звеном между поиском человеком собственной индивидуальности и стремлением компаний создавать уникальные продукты, и тем самым если и не снимала противоречия между ними, то указывала на возможность их примирения.

Аналогичную роль понятие креативности сыграло в школьном образовании, благодаря усилиям Элиса Пола Торренса, создавшего концепцию «креативного ребенка» (и соответствующий тест). До того как заинтересоваться креативностью, Торренс обучал американских пилотов психологическим приемам сопротивления «промыванию мозгов» в северокорейском плену. Способность адаптироваться к незнакомой ситуации и неопределенности будущего стала ключевым элементом его понимания креативности, а произвольная дисциплина, навязываемая силой, — ключевым препятствием ее развития, в том числе и у детей. Торренсу удалось переопределить детскую «одаренность» в терминах креативности, рассматриваемой как навык, развить который детям мешает школьная дисциплина и социальное давление. В свою очередь, это позволило многим родителям и школьным администраторам по-новому взглянуть на «проблемных» подростков.

Эти сюжеты иллюстрируют основную мысль книги: независимо от того, стоит ли за понятием креативности какая-то объективная реальность, оно стало реальным по своим последствиям. Идея креативности была привлекательным идеологическим компромиссом, примиряющим элитистские и эгалитарные тенденции послевоенных США, корпоративный капитализм и авантюрный предпринимательский дух. По меткому выражению Франклина, став объектом психологического изучения, эта идея смогла «аккумулировать онтологическую массу»: креативность стала чертой личности, поддающейся измерению, что вскоре привело к появлению представления о «креативной личности» как о специфическом человеческом типе. Проникновение этой категории в бюрократические классификации, которыми оперируют государства, школы и корпорации, а также в литературу и популярную культуру, позволило большому количеству людей примерить ее на себя, а моральное одобрение креативной личности сделало узнавание в ней себя более вероятным.

Канадский философ Иэн Хакинг (на которого Франклин почему-то не ссылается) описал подобные процессы как «динамику классификаций». Любые науки занимаются классификацией с целью получения нового знания, но, поскольку категории, создаваемые науками о человеке, часто не являются морально нейтральными, они могут влиять на поведение людей, которых описывают, — так между классификацией и ее объектом возникает обратная связь, будет ли это «малолетний преступник», «самоубийца», «гомосексуал», «креативная личность» или «советский человек». Если такие категории становятся частью институциональных классификаций, они могут превратиться в ориентиры для людей, задавая новые способы существования. Нечто подобное произошло с креативностью в послевоенной Америке, несмотря на отсутствие строгих доказательств того, существует ли креативность за пределами соответствующих тестов.

Перманентный миф

Перманентный миф

Впрочем, психологи не сомневались, что креативность существует, и именно эта вера, по мнению Франклина, позволяла им выдерживать натиск критиков, утверждавших, что креативность — это просто собирательное обозначение качеств, которые нравятся психологам, а также игнорировать альтернативные объяснения творческих достижений. В аспирантские годы креативные ученые больше работают и больше публикуются, чем их некреативные коллеги. Объясняется ли это только большей мотивацией первых, или также и тем, что их родители с большей вероятностью обладают возможностью финансовой поддержки своих детей, тогда как аспирантам из менее благополучных семей приходится не только учиться, но и работать, чтобы содержать себя? Для героев книги ответ был очевиден.

Франклин замечает, что по прошествии почти 70 лет после критики романтического представления о гениальности, с которого началась психология креативности, авторы публикаций на эту тему продолжают разоблачать романтическую мифологию. По-видимому, фигура гениального творца является необходимым условием для разговора о креативности, так же как и противопоставление науки и искусства. Идея креативности, которая связывает эти области деятельности друг с другом, объединяя возвышенное и повседневное, всегда была в большей степени проектом или задачей, нежели эмпирической находкой, скорее желаемым, чем действительным. Допущение об исключительно индивидуальном характере креативности сделало возможной внутреннюю критику корпоративного капитализма с гуманистических позиций, не затрагивающую его структурных противоречий. Представление о креативной личности позволило рекламщикам и маркетологам переописать себя как «креативщиков», став чуть ближе к богемным художникам, которые, в свою очередь, стали чуть ближе к миру больших денег и производительного труда. Инженерное дело обогатилось представлением о «креативном инженере», чей широкий кругозор позволяет ему создавать технические решения для главных проблем человечества, — так появилась протоформа солюционизма.

Франклин показывает, что устойчивость культа креативности связана с «моральной работой» этого понятия, благодаря которой послевоенный капитализм обрел человеческое лицо, а технологии, наука и потребительская культура приобрели некоторые качества, которые ассоциируются с художественной богемой: нонконформизм, страсть к своему делу, гуманизм, моральная чувствительность, стремление к новому. После распада социального компромисса холодной войны этот идеологический компромисс сохранился. Сегодня понятие креативной экономики объединяет айтишников, маркетологов и художников в фигуре профессионала, живущего по принципу «work hard, play hard», проводящего рабочий день за ноутбуком в кафе — производителя в мире потребителей, по удачному выражению Франклина. Креативность сохраняет и свою претензию на универсальность, ведь, как известно из навязчивой рекламы онлайн-школ, таким профессионалом может стать каждый — как и любой муниципалитет может приблизиться к Сан-Франциско, если будет следовать предписаниям теории креативных городов. Новой формой прикладной креативности, способной решить любые проблемы в любой области, стало дизайн-мышление, хотя никуда не делся и брейнсторминг.

Прощай, креативный класс

По Франклину, современный культ креативности вырос из послевоенной критики массовой культуры и соединяет это время с нашей эпохой, лишенной телеологического горизонта: современным чемпионам креативности и инноваций важнее цели само движение — например, к «постматериалистическим ценностям», как гласит новейший вариант теории модернизации. Генеалогия креативности, неразрывно связанная с послевоенным подъемом «новых классов» и идеологическими компромиссами холодной войны, демонстрирует ограниченность левых проектов, стремящихся переприсвоить это понятие, противопоставив творчество масс индивидуалистической мифологии героев-предпринимателей. Дискурс креативности был изобретен внутри капитализма как инструмент его внутренней критики, и приверженность ему, пусть и с обратным знаком, оборачивается культом новизны и технологическим подходом к социальным проблемам, что ограничивает возможности искусства и политики. Другим следствием этого становится валоризация узко понятой «креативной» работы в ущерб другим видам труда и формам прогресса, связанным не с созданием новых «решений», а заботой об окружающей среде и друг о друге.

В современной России карьера понятия креативности была связана не столько с критикой капитализма, сколько с перипетиями политической истории. Характерно, что прилагательное «креативный», сегодня воспринимаемое едва ли не как пейоратив, стало заметным в российской публичной сфере на излете недолгого правления Дмитрия Медведева (его собственная креативность в полной мере раскрылась позже, с появлением авторского телеграм-канала). Медведевский проект технологической модернизации без политических изменений, а также протесты на Болотной площади в 2011 году — события, в равной мере не оправдавшие возложенных на них надежд, — пополнили российский политический лексикон понятием «креативного класса», которое из книг Ричарда Флориды попало в эпицентр развернувшейся культурной войны.

Два крупных социологических проекта тех времен — сравнительное исследование технологических предпринимателей, симптоматично вынесшее за скобки институциональные объяснения неуспеха российских инноваций, сосредоточившись на культуре, и анализ протестного движения начала 2010-х годов — по-разному продемонстрировали проблематичность этого понятия. Зацикленность на «создании новых штук» не давала российским технологическим предпринимателям доводить изобретенные ими «штуки» до коммерциализации, тогда как обозначение протестного движения как восстания «креативного класса» было одновременно симптомом отсутствия у него содержательного политического проекта и одной из причин угасания этого движения (характерно, что сами участники протестов почти не прибегали к такому самоописанию). События последних двух лет показали, что занятость в «креативной экономике» и набор соответствующих культурных диспозиций вполне совместимы с политическими взглядами, от которых, наверное, содрогнулись бы и американские гуманистические психологи, и их читатели в России 2010-х годов.

Книгу Франклина хочется дополнить параллельной историей креативности, написанной на советском материале, — в ней нашлось бы место анализу понятий научно-технического прогресса и творчества, методологии ТРИЗ Генриха Альтшуллера, организационно-деятельностным играм, марксистским дебатам о диалектике творчества и другим сюжетам. (Случайно ли, что едва ли не идеальный образец креативной личности можно найти в повестях Вадима Шефнера, персонажи которого одновременно способны и изобретать — например, печатную машинку для ног, — и писать стихи.) Возможно, когда-то такая история будет написана. Пока же, перефразируя Андре Горца, можно наконец попрощаться с креативным классом — по крайней мере, как с символом надежд на политические преобразования.