Продуктивность непонимания: «Топология страсти» Валерия Подороги

Рецензия на новую книгу о философии Мераба Мамардашвили

Валерий Подорога. Топология страсти. Мераб Мамардашвили: современность философии. М.: Канон-плюс, 2020

Максим Горький в рассказе «О вреде философии» иронически сообщает, как чуть не сошел с ума во время лекции о Демокрите, прочитанной его товарищем. Писателю начали мерещиться человеческие ноги, идущие сами по себе, катящиеся головы без лиц, уши и глаза, «иногда соединенные друг с другом иронически безобразно».

Максим Горький в рассказе «О вреде философии» иронически сообщает, как чуть не сошел с ума во время лекции о Демокрите, прочитанной его товарищем. Писателю начали мерещиться человеческие ноги, идущие сами по себе, катящиеся головы без лиц, уши и глаза, «иногда соединенные друг с другом иронически безобразно».

Нечто подобное мы испытали за чтением новой книги Валерия Подороги о Мерабе Мамардашвили. Закрыв книгу, а вместе с ней — глаза, мы увидели тысячеязыкое Чудовище Философии. Вместо голов и конечностей у него были окладистая борода Маркса, бездонные синие глаза Канта, «морковки» Щедровицкого, подобие ног его было облачено в панталоны Джорджа Браммелла, а телом ему служила сфера, центр которой всюду, а поверхность нигде. Больше всего оно напоминало инфернально-гностического Параклета с обложки одноименного альбома Deathspell Omega.

В прямом смысле слова умопомрачительный эффект «Топологии страсти» продиктован интеллектуальным материалом, из которого собрана книга. И сейчас предельно кратко объясним, почему же так вышло.

Мераб Мамардашвили (1930–1990) прожил недолгую по философским меркам жизнь, однако отведенных ему шестидесяти лет достаточно, чтобы формально охватить всю западную историю ХХ века — от депрессивно-оптимистичного интербеллума до начала гражданской войны в Югославии, ставшей логическим завершением кровавого столетия. И весьма символично, что последним публичным появлением Мамардашвили, упомянутым в этой книге, стал скандальный диспут на конференции в хорватском Дубровнике, на который совсем скоро после этого попадают бомбы.

В эти шестьдесят лет, ограненные двумя взрывами в сердце Европы, творили Кожев и Батай, Делез и Фуко, Хайдеггер и Деррида, Михаил Лифшиц и Эвальд Ильенков, был полностью перепрочитан Маркс, Фрейд стал мощным социально-политическим инструментом. Всем этим и многим другим мыслителям и практикам их мышления нашлось место в довольно небольшой по объему книге Подороги, в которой Мамардашвили становитя и точкой притяжения авторских мыслей, и поводом поговорить вообще о философии современности и философии в современности.

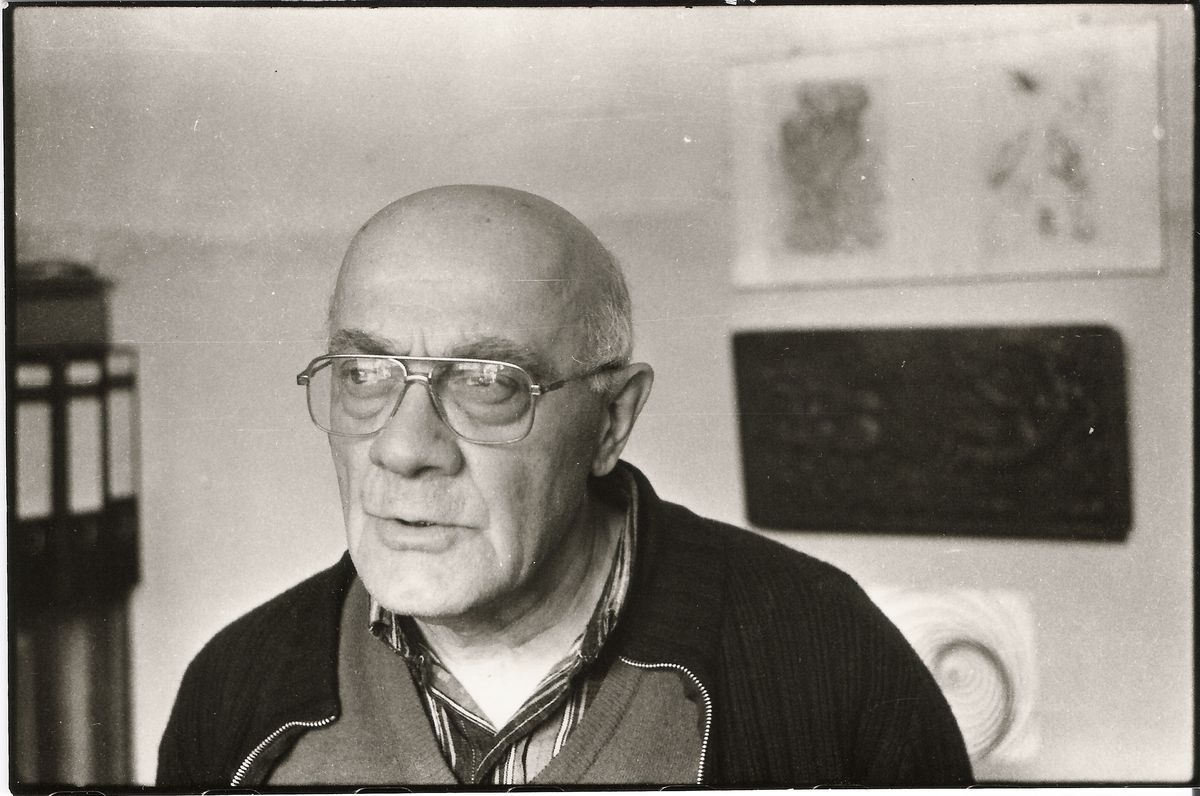

Мераб Мамардашвили. 1953 или начало 1954 г.

Мераб Мамардашвили. 1953 или начало 1954 г.

Уже упомянутая выше конференция в Дубровнике, по всей видимости, произвела обескураживающее впечатление на западных коллег Мамардашвили. Судя по описанию Подороги, это было такое взаимно неприятное столкновение двух марксизмов: салонно-академического и экзистенциального советско-антисоветского. Валерий Александрович опускает подробности, однако у нас нет причин не верить ему на слово, когда он сообщает, что это был «не спор, не дискуссия, ни тем более вежливый обмен мнениями, и именно конфликт». Иначе и быть не могло. И вот почему.

«Это был конфликт между „западным” и „восточным” марксизмом по идейно-политическим соображениям, — пишет Подорога. — [...] Новая стадия в развитии „левого” западного марксизма отличается умеренностью и согласием с правилами игры постиндустриального общества (теоретико-идеологическая поддержка политик этнических и сексуальных меньшинств, гендерная критика, political correctness, афроамериканские исследования, „ориентализм” и мультикультурализм и т. п.). К середине 1980-х годов левая критика в Америке стала имманентна системе, своему собственному объекту критики. Левый американский интеллектуал 1980-х годов — это успешно делающий буржуазную карьеру профессор престижного университета».

Мы заостряем особое внимание на этом эпизоде, потому что именно он кажется нам напряженнейшим нервом, выходящим за скобки остальной книги, но указывающим на тупик, которым, увы, завершилась история современной философской мысли в ее публичном виде. Мамардашвили предстал перед западными марксистами эдаким реакционером, каковым он, безусловно, не являлся и не мог являться хотя бы потому, что не ставил перед собою задачи мыслить в категориях революционного или контрреволюционного. Напротив, безупречными реакционерами предстают левые интеллектуалы, чей метод в исторической перспективе современности оказался победным. Этот метод заставляет философию напоминать сотрудницу супермаркета, бродящую в прострации между рядами с полками, на которых в качестве товара разложена истина, а вернее то, что хочется покупателям принимать за таковую. Это «истина» кампусов, реальных в Америке и воображаемых — восточнее; «истина» не жизни, а спонтанно-экзальтированного переживания, исключающего опыт проживания и предлагающего вместо него опыт потребления множества «истин».

Что есть предел опыта? Поедание человеческой плоти или поедание пирожного «мадлен»? (На всякий случай оговоримся, что каннибальская метафора — наша, Валерий Александрович, разумеется, ни о чем таком не пишет). Что, в конце концов, обладает большей полнотой: опыт лиссабонского душегуба Диого Алвеша или опыт Марселя из «Поисков» Пруста? Ответа на этот вопрос нет и быть не может. Но вместо ответа может быть дан или, если угодно, предоставлен опыт лектора, говорящего философа, кем был Мамардашвили, принципиально не желавший фиксировать свои стратегии мышления в виде книг. В этом смысле он, человек модерна, против своей воли оказывается куда большим авангардистом, чем самопровозглашенные левые авангардисты. Возможно, это не триумф, а трагедия для мыслителя, о котором Подорога говорит следующее:

«Внешнее повседневное давление ясных и законченных форм идеологического насилия (как бы ни сопротивляться ему) было настолько очевидно и всепроникающе, что всякий акт непонимания того, что говорил М. М., казался наделенным новизной. Его мысль была чуть ли не вестником недоступного и свободного мира мысли (в основном западной). Не понимаю это не потому, что непонятно, а потому что оно никак не соотносимо с „философским стандартом” и доминирующей формой идеологии, отсюда гипнотизирующая сила другого, обновляющего слова. Продуктивность непонимания. Возможно, это и не главное условие объяснения стиля М. М., но весьма существенная черта философского сопротивления, которое оказывалось им коммунистическому режиму».

Мераб Мамардашвили

Мераб Мамардашвили

Главным недостатком и при том несомненным достоинством «Топологии страсти» является избранная Подорогой форма: собрание статей, докладов и конспектов подобно салу в весенней реке — уже не льду, еще не струе. Именно такая форма гомогенна устному творению Мамардашвили, сама природа которого обязывает перескакивать с мысли на мысль, утверждать и опровергать самое себя. Думаем, Мераб Константинович нашим читателям знаком прежде всего по записям лекций о Прусте. И, наверное, многие переживали то странное и пленительное чувство наблюдения за тем, как на наших глазах мысль рождается, обретает мнимое понимание в процессе высказывания, чтобы невозвратно исчезнуть, стоит нажать кнопку паузы. Мысль Мамардашвили создает иллюзию понятности, но, когда мы заканчиваем слушать его лекции, мы испытываем оглушающее осознание того, что речь закончилась и мы не способны ее пересказать, не повредив ее содержание. Любая попытка пересказа оборачивается исцарапыванием, скажем, компакт-диска, который будет воспроизводить не только записанную на нем речь, но — с предельно высокой вероятностью — и приобретенные глитчи.

Однако совсем другое дело — интерпретация. Причем интерпретация текста-речи, приближающегося к своего рода аналогу технологической сингулярности в ее гуманитарной версии, когда уже даже профессионалам не до конца понятно, о чем идет речь в этой речи. И Подорога с этим прекрасно справляется, выверенно расставляя акценты в системе мышления Мамардашвили:

«В потоке размышлений М. М. можно выделить по крайней мере четыре устойчиво повторяющиеся процедуры мысли, образующие единую форму высказывания. Такими будут:

— катафатика (религиозная);

— тавтология (логическая);

— топика (геометрическая);

— эпиграфика (герменевтическая)».

Каждый из этих пунктов определяется призывом Мамардашвили «мыслить точно», что роднит его с бесконечно далеким от него Витгенштейном. Как совершенно точно замечает Подорога, если австрийский мыслитель стремился в своем стремлении мыслить точно освободить философию от всего метафизического, то для Мамардашвили только метафизическое и обладало полным значением, а цель философствования заключалась в мышлении о себе самом, то есть мышлении в тавтологии.

Нас же больше всего сегодня интересует глава «Встреча с Прустом», наиболее литературный из разделов книги. В других частях «Топологии страсти» Подорога хоть и препарирует мысли Мамардашвили, но делает это с почтением исследователя большого предмета, заслуживающего самого бережного отношения. В главе же, посвященной великому роману Пруста, Подорога неожиданно вступает в ожесточенную полемику с Мерабом Константиновичем, чей авторитет в прустоведении неоспорим как минимум для одного поколения читателей, взросление которых пришлось на первые постсоветские годы.

Как на протяжении всей книги указывает Подорога, Мамардашвили хоть был говорящим философом сократического типа, однако исключал из своего разговора вопрошающего. Разговор для него был прежде всего обращен на себя, любые вопросы из аудитории подразумевали уточнение, а вместе с уточнением — заведомое упрощение мысли. Тем удивительнее, что наиболее органически стройной частью книги оказывается заочный спор Подороги с Мамардашвили на тему того, как считывать стремление маленького Марселя быть поцелованным матерью.

«М. М. ставит следующий вопрос: „Как продолжать любить, не завися от предмета любви, как превратить любовь в свое собственное достоинство, которое совершенно не делает меня рабом предмета, который я продолжаю любить? Не является ли наша зависимость от предмета любви той самой подлинной любовью, благодаря которой мы живы, а не рабским служением материнскому культу?”

Мое принципиальное расхождение с позицией М. М. начинается с этой темы, темы любви- (к) -Матери. Ради сохранения памяти о своей матери и были написаны „Поиски”. Весьма странно слышать о „психопатических жестах”, „психопате”, „патогенности материнского поцелуя” и пр., не говоря уже об общем выводе: моральной оценке любви Пруста к матери, как „унизительной для классической души”. Это маскулинистский задор, это ничем неоспоримое могущество мифа о Герое, побеждающем дракона, относится к феноменам, которые Сартр называл „ложной верой”».

Несмотря на всю интеллигентность, пронизывающую текст Подороги, по одному этому фрагменту очевидна его способность к пульсирующей ярости несогласия с предметом исследования, которая не дает книге превратиться в биографический очерк и статуировать своего героя на постаменте ложно понятого пафоса. Как Мамардашвили сделал прустовский текст сакральным, так Подорога десакрализировал мамардашвилевский не-текст.

В таком прочтении наследие Мамардашвили кажется гимном сиятельному потоку мыслеречи, который значительно шире рамок отдельной человеческой жизни. И в этом, на наш взгляд, и есть предназначение философии — вневременное, а потому современное — наделить высоким значением то, что таковым не обладает, пока не станет рассмотренным, а став рассмотренным, оказаться затем высказанным.

И все же, чем было, есть и будет наследие Мераба Константиновича Мамардашвили: пусть и запредельно сложной, но стройной системой или же The Great Rock ‛n’ Roll Swindle от философии? Книга Подороги не дает однозначного ответа на этот вопрос. Однако мы в свою очередь можем сказать, что «Топологию страсти» можно прочитать как через второе прочтение («The Great Rock ‛n’ Roll Swindle от философии»), пережив исключительно гедонистическое переживание, либо через первое (приняв как аксиому выстроенность мамардашвилевской философии), тем самым став чуть ближе к постижению истины, ради которой мы, как ни крути, и проживаем поэтически на этой земле.