Приход великого старца: о «Жизни Льва Толстого» Андрея Зорина

Владимир Максаков — об экспериментальной биографии великого русского писателя

Андрей Зорин. Жизнь Льва Толстого. М.: Новое литературное обозрение, 2019. Содержание

В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга Андрея Зорина «Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения». Подзаголовок указывает на ключевую особенность позиции автора — он предлагает «прочитывать» жизнь Толстого как текст (и контекст) его произведений: «Произведения великих писателей и мыслителей не столько „отражают” жизнь их создателей, сколько составляют ее». В этой метафоре методологического подхода есть и главная трудность: уравновешены ли в творчестве Толстого художественные и нехудожественные тексты? По мнению Андрея Зорина — да. И те и другие в равной мере репрезентируют автора. Жизнь и текст влияют друг на друга, и сам Толстой искренне верил в потенциал автокоммуникации: дневник для него мог и должен был воздействовать на его существование, являясь не только фиксацией реальности, но и подлинным духовным упражнением.

В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга Андрея Зорина «Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения». Подзаголовок указывает на ключевую особенность позиции автора — он предлагает «прочитывать» жизнь Толстого как текст (и контекст) его произведений: «Произведения великих писателей и мыслителей не столько „отражают” жизнь их создателей, сколько составляют ее». В этой метафоре методологического подхода есть и главная трудность: уравновешены ли в творчестве Толстого художественные и нехудожественные тексты? По мнению Андрея Зорина — да. И те и другие в равной мере репрезентируют автора. Жизнь и текст влияют друг на друга, и сам Толстой искренне верил в потенциал автокоммуникации: дневник для него мог и должен был воздействовать на его существование, являясь не только фиксацией реальности, но и подлинным духовным упражнением.

Пожалуй, и разговор об этой книге стоит начать с методического сомнения. Напомним, что почти общим местом в работах, посвященных жизни и творчеству Толстого, стало наблюдение исследователей о его упорных попытках написать воспоминания (и в целом по-разному осмыслить свой опыт), каждая из которых оказывалась обречена. Быть может, одна из причин этой важной неудачи писателя коренится в том, что в свои художественные произведения он и так помещал слишком много себя. Толстой пытался вернуться к опыту своего детства несколько раз, в том числе уже будучи признанным писателем. Кажется, он стремился применить к описанию своего личного прошлого уже отточенное им мастерство — и терпел на этом пути поражение. Собственно, этим объясняется и перерыв в ведении дневников, когда Толстой писал два главных своих романа, так что их «лаборатории» (в смысле личных записей), в отличие от ранних и поздних произведений, не сохранилось.

Свою книгу Андрей Зорин начинает так же — с воспоминания Толстого о том, как его, младенца, пеленают: «Первое и самое сильное впечатление жизни мемуариста не было извлечено из глубин его подсознания на кушетке психоаналитика, но представляет собой вполне сознательную и отрефлектированную (ре)конструкцию, сделанную пятидесятилетним писателем. Толстой видит себя младенцем, но ему „памятны” сложность и противоречивость его переживания, сутью которого оказывается чувство связанности и несвободы». Уже здесь намечен в общих чертах авторский подход, направленный на установление связей между жизнью Толстого, его творчеством и его рефлексией. Отметим, что в этом контексте проблемным становится само понятие жизни, центральное для любой биографии: кажется, для исследователя это не набор установленных фактов, а прежде всего источник творчества писателя и его (само)созидания через текст.

В том же духе Андрей Зорин пишет, что правила жизни, придуманные для себя молодым человеком, «эти наивные и даже несколько комические размышления показывают Толстого в миниатюре: из любых обстоятельств, сколь угодно ничтожных самих по себе, он стремится вывести общие заключения обо всем человечестве». Кажется, что исследователь здесь не совсем прав, и «общие заключения обо всем человечестве» относятся все-таки к периоду религиозно-философских поисков Толстого. Задаваясь подобными вопросами в молодости, он словно предпочитал не умствовать лукаво, а прибегать к известному образу «зеленой палочки», которая может осчастливить всех людей (не случайно Борис Эйхенбаум брал слово «умствование» в кавычки, подчеркивая его отчасти иронический характер). Думается, что эти обобщения прежде всего направляют к одной из сложнейших художественных целей — к созданию типических образов. Борис Эйхенбаум называл этот прием «генерализацией»: «„Генерализация” служит фоном, остраняющим душевную жизнь действующих лиц и сообщающим ее изображению особенную остроту и свежесть».

Это наблюдение кажется особенно важным в разговоре о дневниках и других личных записях Толстого: его детские впечатления, изложенные в них, служили оселком для оттачивания остранения. И наоборот: только после того как чисто художественные задачи были решены, а волновавший прием вполне освоен, дневники Толстого приобрели столь ценимый современными исследователями экзистенциальный пафос. Точно так же через признание, что его «мучит мелочность моей жизни — я чувствую, что это потому, что я сам мелочен», Толстой приходит и к открытию другого, прямо противоположного «генерализации», метода — детализации, который «как бы опрокидывает все эти «умствования», превращая душевную жизнь в нечто непрерывно текучее. Остранение как прием Толстого кажется устроенным сложнее, чем понятие формалистского метода: это не только способность «видеть», «слышать» и «ощущать» вещи, но и другой уровень писательского мышления, предвосхищающий открытия письма модернизма.

Очередной виток правил Толстой придумал для своей невесты Валерии Арсеньевой: «Он засыпал девушку назидательными письмами, в которых объяснял, как ей следует одеваться, чувствовать и вести себя, чтобы стать хорошей женой. Вне всякого сомнения, их частые беседы развивались по тому же сценарию. В конце концов эти своеобразные отношения утомили обоих». Чтобы пережить неудачный опыт жениховства, Толстой пишет «Семейное счастье», «где он воображал себе их несостоявшуюся совместную жизнь» и уже не в первый раз проживал свое существование не в действительности, а на письме. Здесь, возможно, имело бы смысл остановиться на уникальной (авто)терапевтической функции толстовских текстов — и, что самое главное, на том, почему она со временем стала давать сбой.

Очередной виток правил Толстой придумал для своей невесты Валерии Арсеньевой: «Он засыпал девушку назидательными письмами, в которых объяснял, как ей следует одеваться, чувствовать и вести себя, чтобы стать хорошей женой. Вне всякого сомнения, их частые беседы развивались по тому же сценарию. В конце концов эти своеобразные отношения утомили обоих». Чтобы пережить неудачный опыт жениховства, Толстой пишет «Семейное счастье», «где он воображал себе их несостоявшуюся совместную жизнь» и уже не в первый раз проживал свое существование не в действительности, а на письме. Здесь, возможно, имело бы смысл остановиться на уникальной (авто)терапевтической функции толстовских текстов — и, что самое главное, на том, почему она со временем стала давать сбой.

Проба пера Толстого оказывается и первым опытом переплетения жизненных практик и письма — метода, положенного в основу книги Андрея Зорина. Исследователь совершенно справедливо пишет о том, что «произвольное исправление (названия „Детства” — В. М.) побуждало читать текст как автобиографический, что нарушало тщательно выдержанный автором баланс», приводя и цитату из письма Толстого Некрасову, главному редактору «Современника»: «Заглавие „Детство” и несколько слов предисловия объясняли мысль сочинения; заглавие же „История моего детства” противоречит с мыслью сочинения. Кому какое дело до истории моего детства...». Интересно, что писатель в этом месте (как и во многих других) пока что уходит от «истории» в самом широком смысле слова. Опыт для него подменяет историчность, и «в „Детстве” Толстой нашел новый способ повествования об уходящей цивилизации». Это приводит к важному размыванию жанровых границ в «Детстве», которое — как и вся трилогия — по литературному канону должно было стать романом воспитания (что особенно важно на фоне увлечения Толстого творчеством Лоренса Стерна и — шире и глубже — Жан-Жака Руссо), но стало, по словам Андрея Зорина, «идеализированным образом дворянской усадьбы, увиденный глазами ребенка». Не случайно четвертая часть произведения так и не была написана (условная «Молодость» уступила место «Казакам»). На свой лад исследователь трактует и остранение, как оно встречается в «Детстве»: «Очень быстро он перешел к воссозданию мыслей, чувств и впечатлений десятилетнего ребенка — во всей мировой литературе это был один из первых опытов такого рода. Расположив повествование на тонкой грани между вымыслом и автобиографией, он сумел придать личному опыту универсальный характер, не поступившись при этом эффектом подлинности».

Но Андрей Зорин идет дальше Бориса Эйхенбаума в переоценке дневников и других личных записей. Очевидно, что они имеют самостоятельную ценность в контексте всей жизни Толстого (о чем лучше всего будет говорить постоянное возвращение к ним самого писателя), а не только представляют интерес в качестве «творческой лаборатории». Наконец, в писательском труде, к которому Толстой приучает себя благодаря (и вопреки) «правилам», прослеживается еще одна важная связь между жизнью и творчеством, кажется, ускользнувшая от внимания исследователей. Андрей Зорин справедливо пишет, что важной частью писательского мастерства является эмпатия, распространявшаяся у Толстого чуть ли не на всю Россию: «За письменным столом он вырабатывал свою уникальную способность вживаться в другого человека и понимать его душу, и эта способность парализовала в нем работу обычного защитного механизма невосприимчивости к чужому горю». Это авторский метод даже не письма («генерализация» и «детализация»), а соединения жизни и текста — Толстой то и дело представлял, как могла бы измениться жизнь при тех или иных обстоятельствах. Учитывая интерес писателя к Иммануилу Канту, можно вспомнить здесь известное кантовское мыслительное упражнение «как если бы» («Толстой как бы ретроспективно представлял себе, что могло случиться»).

Такие попадающие между жанрами формы художественного текста, как «правила» или «Франклинов журнал», в огромном количестве составлявшиеся Толстым во многом по образцу катехизисов, представляют по сути лекала сюжетов для биографий множества его персонажей — от «малых альтер эго» (постоянно возвращающиеся образы с фамилиями Иртеньева и Нехлюдова — символично, что к последнему Толстой вернулся в «Воскресении» в попытке уйти от автобиографизма) до полномасштабных героев романов (Безухов, Левин). Напомним, что «Война и мир», по словам самого Толстого, тоже не была «жанровым» произведением — он называл ее просто «книгой». Андрей Зорин видит здесь не только творческий поиск между содержанием и формой, но и попытку жизнестроительства.

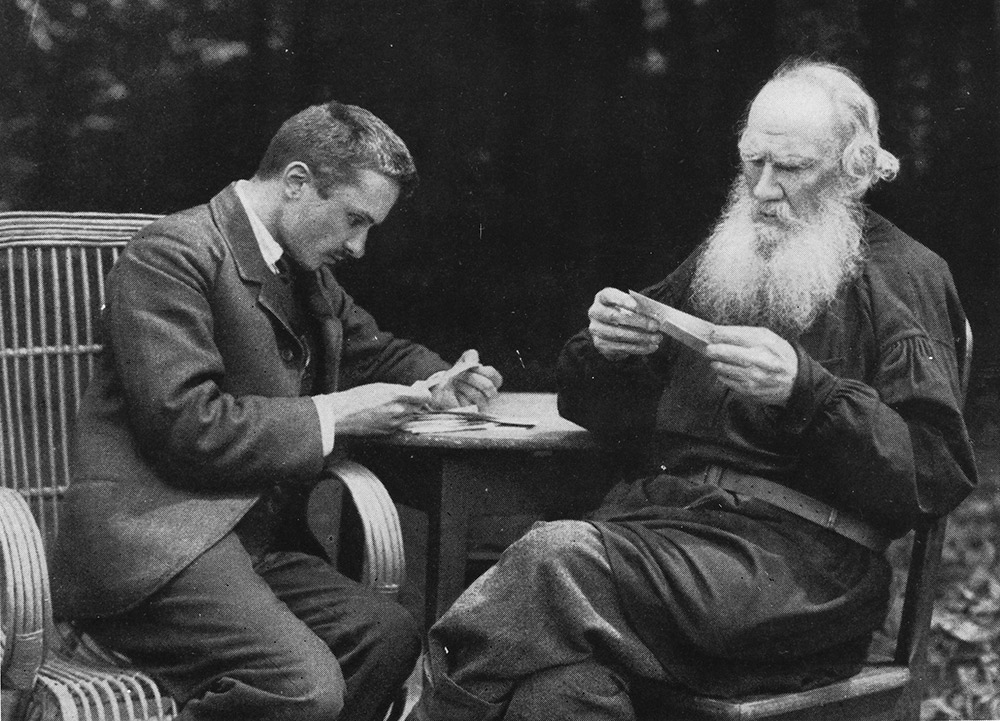

Андрей Зорин

Андрей Зорин

Рискуя понять автора лучше его самого, можно сказать, что автобиографический миф Толстого развивался и в ретроспективе, и в перспективе: писатель, работая над дневником или над художественными произведениями «о себе», стремился не только осмыслить свой прошлый опыт, но и предсказать какие-то возможности для своей жизни в будущем. Постепенно Толстой начинает намечать сюжеты не только для своих героев, но и для себя: «В мае (1856 г. — В. М.) Толстой, которому в равной мере надоели литераторы, аристократы и девки, уехал в Ясную Поляну заниматься освобождением крепостных. Он составил план действий, который должен был стать образцом для других помещиков». Это можно назвать желанием не столько быть писателем, сколько жить им.

Не будет преувеличением сказать, что с этой точки зрения практически вся жизнь Толстого представляет собой роман, пишущийся параллельно с ее проживанием, «почти в режиме реального времени». Так, в «Анне Карениной» «Левин пришел к вере примерно тогда же, когда и автор». Всю свою жизнь (и всей своей жизнью) Толстой пишет эпохальный роман, в котором, по мысли автора, все-таки есть кульминация. Это событие позволит раз и навсегда оценить прожитое единственно верным способом — к его постижению и приближается Толстой. Очевидно, такой «кульминацией» была — да и не могла не быть — только смерть, ставшая ключевой темой творчества Льва Николаевича: «Смерть волновала воображение Толстого не меньше, чем сексуальность».

Андрей Зорин обращает внимание на важный парный тематизм, который ставит Толстого у истоков психоанализа, и, хотя «сексуальное воздержание оставалось для него недоступной добродетелью», его творчество может восприниматься и сквозь теорию сублимации. В смерти акт совершенного раскаяния совпадает с окончательным освобождением сознания от плоти. Жизнь во всех ее проявлениях служит Толстому материалом для собственной внежанровой автобиографии. При этом автобиографические тексты — и здесь Андрей Зорин согласен с методом формальной школы — предшествуют собственно художественному творчеству. Автобиографическое письмо оказывается несостоятельным для тех целей, что ставит перед ним Толстой (такова блестящая неудача «Дневника вчерашнего дня»), что и вынуждает его обратиться к творческим поискам.

Первая встреча со смертью в сознательном возрасте включила на полную мощность удивительный по силе механизм памяти Толстого. Он пытался вспомнить даже смерть матери — что было по определению невозможно, так как она умерла, когда ему не было еще и двух лет. На место подлинных воспоминаний, пугавших своим отсутствием, приходила идеализация, основанная на необходимости проживания тех или иных чувств тогда, когда их уже можно помнить. Именно этим объясняется, по мнению Андрея Зорина, перенесение смерти матери Николеньки Иртеньева на 11 его лет в «Детстве».

«В то же время таинство смерти завораживало его. В письме Сергею, единственному его брату, остававшемуся в живых, он описал свое впечатление от „веселого и спокойного выражения <...> прелестного лица” умершего брата, наконец освободившегося от невыносимых страданий». В свете такого метода становится понятно, что творчество для Толстого было своего рода попыткой жить. Имея в руках перо и бумагу, он всегда мог повернуть вспять и вновь прожить важные для него события «на чистовик». Убедительность такого переживания обусловлена только собственно писательским мастерством, которое Толстой и продолжает оттачивать. Смерть еще не раз будет представлена как высшая точка жизни, но это не избавляет от страха смертности. «По Толстому, способность живого существа принять смерть и примириться с ней находится в обратной пропорции к его осознанию своей уникальности и неповторимости».

«В то же время таинство смерти завораживало его. В письме Сергею, единственному его брату, остававшемуся в живых, он описал свое впечатление от „веселого и спокойного выражения <...> прелестного лица” умершего брата, наконец освободившегося от невыносимых страданий». В свете такого метода становится понятно, что творчество для Толстого было своего рода попыткой жить. Имея в руках перо и бумагу, он всегда мог повернуть вспять и вновь прожить важные для него события «на чистовик». Убедительность такого переживания обусловлена только собственно писательским мастерством, которое Толстой и продолжает оттачивать. Смерть еще не раз будет представлена как высшая точка жизни, но это не избавляет от страха смертности. «По Толстому, способность живого существа принять смерть и примириться с ней находится в обратной пропорции к его осознанию своей уникальности и неповторимости».

Переплетение жизни и текста Толстого (и возможности «прочтения (авто)биографии») доходит до целых сюжетных коллизий. Так, Андрей Зорин увязывает стремление Толстого достичь совершенства в художественном творчестве с единственным необходимым для этого условием — женитьбой: «В то же время Толстой чувствовал: чтобы создать произведения, которые наконец удовлетворят его самого, ему надо полностью переменить образ жизни. Он также знал, что существует только один способ достигнуть этой благодетельной перемены: ему было необходимо жениться». Но в странной практике жизни Толстого то, что может показаться циничным расчетом, вдруг является высшим служением искусству.

«В статье „Несколько слов по поводу книги „Война и мир” Толстой писал „о способности человека ретроспективно подделывать мгновенно под совершившийся факт целый ряд мнимо свободных умозаключений”. История людей, так же как история народов и государств, не только постоянно переписывается задним числом, но и сам механизм ее переписывания является „мнимо свободным”, то есть принудительным, а значит, прошлое человека реально меняется с изменением его настоящего. Именно такая перемена и происходит с Пьером». Иными словами, даже в последней попытке автобиографии и рефлексии может найтись место такому «обращению», которое фактически оправдает пройденный жизненный путь для самого писателя (об этом подробно писала Ирина Паперно — а Андрей Зорин указывает, что «этот экзистенциальный опыт оказывается, по точному выражению Л. Я. Гинзбург, „обратимым”». Отметим, что здесь некоторая неясность термина обогащает его ключевой смысл: «обращение» возможно и на смертном одре — и как начало новой жизни, духовное (воз)рождение)). «Он стал другим человеком, и прошлое, которое он когда-то фиксировал в дневнике, тоже изменилось».

Такой взгляд назад несет в себе сразу несколько возможностей для писателя. Прежде всего: время для Толстого нелинейно, а в своем — особом — роде циклично (в этом смысле символично название «Круг чтения»), что находит отражение и в увлечении идеями о переселении душ. Андрей Зорин пишет: «Те из персонажей, кому суждено остаться в живых, неизбежно возвращаются к прежнему строю чувств», — подчеркивая тем самым решающую важность смертного мгновения. Для самых главных своих героев (в первую очередь — Пьера Безухова и Константина Левина) Толстой оставляет возможность еще одного, очередного изменения — как и для себя самого. В «Смерти Ивана Ильича» об этом сказано прямо: «Для него всё это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось». «Толстой пришел к выводу, что жизнь каждого человека есть лишь крошечная капля в океане „общей жизни” и индивидуальная смерть представляет собой необходимое и освобождающее соединение с целым». Это примиряло со страхом смерти, но требовало от человека полной осознанности в умирании — по странной иронии судьбы самому Толстому такая возможность была предоставлена дважды, во время почти смертельных болезней.

Для Толстого возрастание осознанности, кажется, находилось в обратной пропорции к памяти. Память привязывала к прошедшему, к представлявшимся ложными корням — своим, семьи, страны. Главное же — воспоминания индивидуализировали прожитую жизнь, пройденный опыт. Отметим, что это касается воспоминаний вообще — и положительных, и отрицательных: Ивану Ильичу на смертном одре одинаково не нужны ни те ни другие. Неудача Толстого в написании воспоминаний сама по себе наталкивала на мысль об «отказе от памяти». «После тяжелого приступа, перенесенного в 1908 году, всегда цепкая память Толстого стала катастрофически ухудшаться. Мало что из происходившего с ним в последние годы жизни доставило ему такую чистую радость: наконец-то его душа освободилась от рабства по отношению к прошлому, которое переставало терзать его».

Учитывая, что Андрей Зорин использует в качестве источников для рефлексии как художественные произведения, так и дневники и письма, можно сказать, что в таком подходе к прочтению жизни и творчества Толстого стираются жанровые границы: «„Война и мир”, „В чем моя вера?” или „Круг чтения” не менее важные факты биографии Толстого, чем его военный опыт, крестьянский труд или семейная трагедия». Еще одним свидетельством взаимного переплетения жизни и текста является «Круг чтения» — во многом недооцененный источник по истории мысли Толстого. Андрей Зорин останавливается на том, что это произведение стало «плодом многолетнего труда Толстого по извлечению из кипы проштудированных им книг драгоценных крупиц мудрости, которые сочетали бы глубину и общедоступность». Мощный ум писателя интериорезирует огромный философский опыт человечества, находя в нем теорию для собственных жизненных практик — и вместе с тем выводя их из своего жизненного опыта. Если принять во внимание, что подавляющее большинство переводов для «Круга чтения» Толстой сделал сам (как и переработал — переписал — многие русскоязычные тексты), то эта позиция соавторства станет еще отчетливее. В этом смысле Толстой-философ стремится испытать любую философему на самом себе — к чему, отметим, и призывали его любимые мыслители. Интересна параллель «Круга чтения» с другим циклическим произведением вне жанровых рамок — «Мыслями на каждый день года» святителя Феофана Затворника, — написанным как размышления о ежедневном чтении из Евангелия и впервые увидевшим свет в 1887 г.

Учитывая, что Андрей Зорин использует в качестве источников для рефлексии как художественные произведения, так и дневники и письма, можно сказать, что в таком подходе к прочтению жизни и творчества Толстого стираются жанровые границы: «„Война и мир”, „В чем моя вера?” или „Круг чтения” не менее важные факты биографии Толстого, чем его военный опыт, крестьянский труд или семейная трагедия». Еще одним свидетельством взаимного переплетения жизни и текста является «Круг чтения» — во многом недооцененный источник по истории мысли Толстого. Андрей Зорин останавливается на том, что это произведение стало «плодом многолетнего труда Толстого по извлечению из кипы проштудированных им книг драгоценных крупиц мудрости, которые сочетали бы глубину и общедоступность». Мощный ум писателя интериорезирует огромный философский опыт человечества, находя в нем теорию для собственных жизненных практик — и вместе с тем выводя их из своего жизненного опыта. Если принять во внимание, что подавляющее большинство переводов для «Круга чтения» Толстой сделал сам (как и переработал — переписал — многие русскоязычные тексты), то эта позиция соавторства станет еще отчетливее. В этом смысле Толстой-философ стремится испытать любую философему на самом себе — к чему, отметим, и призывали его любимые мыслители. Интересна параллель «Круга чтения» с другим циклическим произведением вне жанровых рамок — «Мыслями на каждый день года» святителя Феофана Затворника, — написанным как размышления о ежедневном чтении из Евангелия и впервые увидевшим свет в 1887 г.

Писательство и текст жизни (в качестве его результата) осмысляются Андреем Зориным как метафора той самой зеленой палочки, которую ребенком искал Толстой. Это, в свою очередь, во многом определило и художественную, и эстетическую программы творчества писателя, который стремился к тому, чтобы его слово было «полезным», каким-то удивительным образом напрямую воздействуя на самых разных читателей — от крестьян и до членов императорской фамилии (не случайно Толстой был любимым автором Александра III и «думал о добре, которое может сделать своими сочиненьями»). Эту функцию толстовского текста с некоторой натяжкой можно назвать религиозной: нравственная ценность произведения искусства определяется содержанием в нем религии. Андрей Зорин прослеживает цепкую непрерывность религиозного опыта Толстого в его художественных произведениях и возможность «прочтения» религии в его жизненных практиках: «„Энергия заблуждения”, которая поддерживала его труд, вырабатывалась верой, что его романы могут изменить мир или, что было для него не менее важно, его самого». «Уже в 1855 году в Севастополе Толстой „чувствовал себя способным посвятить жизнь” „великой, громадной мысли” — „основанию новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле”». Здесь, кажется, впервые проявился особый толстовский психологизм, в чем-то богохульственный для христианина: поставить себя на место Иисуса Христа и соответствующим образом описать Его чувства, «очеловечив» их. Пожалуй, никто из современников Толстого не верил так искренне в преображающую силу слова — но и сам писатель не рисковал писать о Христе «художественное».

Идейное единство (по крайней мере, стремление к таковому) вообще присуще всем темам жизни и творчества Толстого. Так, Андрей Зорин совершенно справедливо увязывает представление Толстого о благородном дворянстве с желанием писать роман о декабристах. Дворянство «посылало в 25 и 48 годах, и во все царствование Николая, за осуществление этой мысли своих мучеников в ссылки и на виселицы и, несмотря на все противодействие Правительства, поддержало эту мысль в обществе, и дало ей созреть так, что нынешнее слабое правительство не нашло возможным более подавлять ее» (в черновиках, судя по всему, написание «Правительство» — с прописной буквы — относится как раз к николаевской эпохе), и «мученики 1825 года», по- жертвовавшие положением, состоянием и семьями ради освобождения крестьян, всегда волновали его воображение. (Отметим в связи с этим, что Толстой повторял на свой лад — mutatis mutandis — известную мысль Пушкина о двух русских дворянствах: допетровском, московском, служилом, и бюрократическом, петербургском, табели о рангах).

Во многом по-новому Андрей Зорин пишет и о такой важной теме, как «Толстой и история». Прежде всего исследователь обращает внимание на то, что Толстой воспринимает «историю» в близком изначальному смыслу Геродота: как рассказ о прошлом. «Дав „Казакам” подзаголовок „Кавказская повесть 1852 года”, он как бы отдалял себя от собственного произведения, относя его к периоду, предшествовавшему „Севастопольским рассказам”, и вновь подчеркивая его документальную основу». В этом случае Толстой отделяет себя, свое биографическое прошлое, от написанного им произведения, усиливая это разделение упоминанием точного времени и места действия. Складывается впечатление, что взятое изначально в качестве метода переплетение жизни и творчества со временем перестает удовлетворять его. Столь же важно и указание на «документальную основу» «Казаков» (уступающую в смысле документальности «Севастопольским рассказам») как на историю «из жизни», а не «из творчества».

Во множестве текстов Толстой в споре с самим собой пытается решить, может ли быть написана «история» одного человека (даже если понимать ее как «сюжетный рассказ») или же она по определению подразумевает повествование о прошлом со множеством действующих лиц. В «Севастопольских рассказах» «описание современной войны с ее тотальным, стирающим грань между полем боя и повседневной жизнью разрушением и полным безразличием к судьбе отдельного человека, превращающегося в малую каплю в океане всеобщей гибели», еще не дает ответа на этот вопрос. Толстой впервые описывает возможность определенного мирного состояния во время войны, когда ее события становятся повседневностью и властно требуют привыкания.

Во множестве текстов Толстой в споре с самим собой пытается решить, может ли быть написана «история» одного человека (даже если понимать ее как «сюжетный рассказ») или же она по определению подразумевает повествование о прошлом со множеством действующих лиц. В «Севастопольских рассказах» «описание современной войны с ее тотальным, стирающим грань между полем боя и повседневной жизнью разрушением и полным безразличием к судьбе отдельного человека, превращающегося в малую каплю в океане всеобщей гибели», еще не дает ответа на этот вопрос. Толстой впервые описывает возможность определенного мирного состояния во время войны, когда ее события становятся повседневностью и властно требуют привыкания.

Создание Толстым собственной теории истории (и способов рассказывания о ней) происходит в «Войне и мире»: «В наброске вступления к роману Толстой признается: он „боялся, что необходимость описывать значительных лиц [18]12 года заставит” его „руководиться историческими документами, а не истиной”. Ему удалось преодолеть эти опасения, поскольку он был убежден: „никто никогда не скажет того, что я имел сказать”,— а „особенности” его „развития и характера” обеспечивают ему такое понимание истории, которое не могут дать никакие документы. Подобного рода аргументы часто используются в документальной литературе, когда автор говорит о важности уникального личного опыта. Толстой использует те же мотивировки, чтобы обосновать свой рассказ об истории наполеоновских войн». Толстому впервые пришлось отказаться от опоры на личный опыт, на восприятие истории как пережитого им самим. Автобиографичность трансформировалась, «распространившись» с одного Льва Николаевича Толстого на множество членов его семьи. Однако и здесь Толстой не делает выбор в пользу «истории», противопоставляя ей «истину». Он отказывается принимать даже существование отдельных личных «правд», настаивая на познанной им самим «истине». В итоге уже в «Войне и мире» это слово из религиозного опыта оказывается (критическим) мерилом человеческой истории. Толстой создает своего рода историческую герменевтику, отвергая позитивистскую амбицию реконструкции прошлого как объекта, но при этом считая, что субъектное понимание истории может быть не «субъективным», но истинным.

В историческом методе Толстого-романиста также присутствует особая ретроспекция, позволяющая «прожить» историю так же, как он проживал и индивидуальные факты своей биографии. Как и историки XIX столетия, Толстой готов был браться за материал, который предоставляла современная история, но в творческих поисках шел вглубь — от декабристов к 1812 году и, в конце концов, к эпохе Петра Великого. Однако и здесь текст оказывался в каком-то смысле больше автора и «способствовал созданию иллюзии, будто действие „Анны Карениной” происходит в реальном времени. Текст романа как бы вбирал события, разворачивавшиеся по мере его написания... События, которые невозможно было предвидеть, когда Толстой начинал роман, отражались на его страницах и изменяли сюжет и судьбы героев».

Методология, с которой работает Андрей Зорин, позволяет предположить, что в каждый из периодов жизни и творчества Толстого преобладали или действительность, или письмо. Это дает возможность автору поочередно сосредотачиваться на биографических фактах и на анализе текста. Если Толстой не писал «о себе» в художественных произведениях, то установка на автобиографическое повествование (и тот самый единственный «голос») по-прежнему требовали выхода. В итоге отклонение от магистрального для реализма жанра — романа — привело Толстого к иным художественным, религиозным и философским попыткам выразить себя. Узлы постигшего Толстого кризиса увязываются в одно целое, и некоторые из них, по мнению Андрея Зорина, можно найти еще в «Войне и мире», о творческой истории которой автор говорит, что она, возможно, «представляет собой самое длинное и изощренное признание, которое мужчина когда-либо делал женщине». (Отметим, что для реконструкции жизненных практик «Войны и мира» (как и для некоторых других важных сюжетов) исследователь привлекает в том числе и неопубликованные источники — в частности, имеющую огромную важность переписку Софьи Андреевны Толстой с ее младшей сестрой Татьяной Андреевной Кузминской, хранящуюся в архивных фондах Государственного музея Толстого). После того как этот спасительный механизм перестает действовать, Толстому все труднее становится опосредовать мучившие его проблемы. Наступает кризис. Но удивительным образом семена разразившейся впоследствии бури могут быть найдены в самом тексте «Войны и мира». Очевидно, Толстой («как закоренелому перфекционисту ему претила плохо сделанная работа») уже вскоре после того, как поставил точку в последней редактуре книги, не был удовлетворен некоторыми сюжетными линиями. Требовалось «проверить на счастье» одно время казавшийся неуязвимым жизненный успех семьи. Логика великого текста вела к «Анне Карениной».

Связь Толстого с текстом становится все более прочной и сложной. Если в молодости он думал о том, что он может сделать со своей жизнью для своего творчества, то в поздние годы его тексты начинают оказывать влияние на само его существование. Книги приносят Толстому всемирную славу, но при этом он не может быть до конца честным в своих дневниках. И Андрей Зорин прослеживает это переплетение во всех подробностях.

Опрощению в жизни соответствует и упрощение в письме. «Манеру, выработанную за многие годы мучительного труда, пришлось отбросить как „многословную дребедень”. Он не мог позволить себе богатого словаря, сложного синтаксиса, выразительных метафор, отвлеченных рассуждений или тщательного психологического анализа. Его новые тексты размером от двух-трех фраз до нескольких страниц были написаны одинаково просто, сухо и бесстрастно». Письмо здесь перестраивается под очередную жизненную практику — преподавание крестьянским детям. Метафора «простоты» становится для Толстого во многом смыслообразующей («как хорошо и как просто, — подумал он»), да и веры он не видит другой — «более простой, ясной и отвечающей всем требованиям моего ума и сердца».

Однако трудно согласиться с предположением исследователя о том, что «Переработка народных сказок и сочинение религиозных и моралистических притч для „Посредника” позволяли ему удовлетворять свою потребность в художественном творчестве, не ставя под сомнение отказ от писательской деятельности». Думается, что этот процесс был сложнее. Стиль Толстого, пережив очередную метаморфозу, начинал тяготеть к простоте, а огромные творческие силы, остававшиеся невостребованными после нового «отказа от художественного», искали для себя выхода.

Напомним, что в жизни Толстого были по крайней мере три сознательные попытки бросить писать (хотя даже думая о них, он писал!). Последняя из них была отчасти вызвана религиозным кризисом. Начиная с 1880-х годов Толстой приходил к четкой определенности высказывания в своих художественных произведениях и прямо указывал, как именно надо их понимать. Причудливым образом оказались уравнены позиция главного героя (и повествователя) в «Крейцеровой сонате» и написанное Толстым послесловие к повести, которое было «необходимо написать, так уж смело притворялись люди, что они не понимают того, что там написано». Здесь Толстой предсказал и историю любви Софьи Андреевны к Сергею Танееву («автобиографический подтекст спрятан глубже, но все равно ощутим»).

Попытки разрыва Толстого со своим предшествующим опытом перекликаются с разделением своей жизни на периоды по степени возрастания сознательности. Здесь Толстой-писатель вступал в спор с Толстым-историком: «непрерывно текучая душевная жизнь» (слова Бориса Эйхенбаума) противостояла какой бы то ни было «периодизации». Кажется, в неудачных попытках бросить писать Толстой удивительным образом обретал силы к очередному возвращению к себе и творчеству — и здесь тоже проявлялась свойственная ему цикличность. Не случайно стареющий писатель обращается к «Хаджи-Мурату» — сюжету из своей молодости, — а сам Толстой в последнем странствии хотел уйти на Кавказ. Некоторые из таких попыток побега могут быть связаны вообще с преодолением писательского кризиса, когда опрощение в жизни ведет и к упрощению в стиле, а возможно, дает и новый источник вдохновения.

Позволим себе пойти немного дальше авторской мысли: если силы жизни постепенно исчерпывались, то творческие возможности оставались столь же богатыми. По мере старения Толстой-человек все больше уступал Толстому-писателю. «В XIX столетии многие мыслители критиковали и отвергали наступающую эпоху модерна, но, кажется, никто из них не делал это настолько бескомпромиссно», — к этому можно добавить, что никто из них не был таким модернистом в творчестве, каким успел побыть Толстой. Несмотря на то, что «долгие десятилетия Толстой сражался с превосходящими силами истории», он как никто умел описывать ее, пока не произошло своего рода несовпадения писателя со временем. Если история продолжала оставаться для Толстого очень важным пространством, в котором он чувствовал себя органично, то стремительно приходившая ей на смену современность его пугала. На протяжении всей своей долгой жизни Толстой действительно не сталкивался ни с чем похожим на то, что случилось в первую русскую революцию (крестьянские бунты шестидесятых и народничество семидесятых словно прошли мимо — в отличие от народовольческого террора следующего десятилетия). Кажется, здесь в первый и последний раз в своей жизни он оказался не в состоянии описать художественными средствами происходящее (за исключением написанного в 1905 г. рассказа «Ягоды»).

При фактическом сращении жизни и творчества и невозможности их существования по отдельности возникает закономерный вопрос о присутствии автора в художественных произведениях. Напрямую Андрей Зорин на него не отвечает, хотя и пишет, что «В отличие от многих великих прозаиков-реалистов XIX века Толстой никогда не пытался устранить свой голос из повествования, чтобы добиться впечатления максимальной объективности. Напротив, он постоянно выходил на авансцену, комментируя, морализируя и направляя читателя. Драматическая форма не допускала такой формы проекции автора в текст. Вынужденный прятаться за героями, Толстой терял уверенность». Думается, однако, что подобный вывод по крайней мере спорный. Проблема полифонии текстов Толстого является одной из самых сложных в научной литературе, но одно из ее решений уже очевидно — это представление о том, что Толстой «проживал» каждого из своих героев, доводя их логику до проверок жизнью и смертью. Во многом в силу собственного авторского темперамента он вступал в равные отношения с героями. Разве один и тот же «авторский голос» описывает вечер в салоне Анны Павловны Шерер, роды Лизы Болконской, остранение Наташи Ростовой в театре, Бородинскую битву и философские размышления — или предсмертный поток сознания Анны Карениной и мысли собаки Ласки? Да и трудно считать повествование и от третьего лица в «Войне и мире» или «Анне Карениной» проявлением «авторского голоса» — кажется, здесь есть нужда в термине сложнее и содержательнее.

Об этом же свидетельствует и обращение к религиозному творчеству, которое с годами начинало играть главную роль для Толстого. В этом можно увидеть отражение поисков своего собственного и единственного «голоса» (а вслед за ним — и своего «я») и отчаянную попытку Толстого говорить напрямую — невозможную для него в художественных произведениях, где он существовал наряду с другими героями. В этом смысле он был «слишком» писателем, и любое его художественное высказывание стремилось быть истиной. Это признает и сам Андрей Зорин, когда говорит о «моральных итогах» драмы «И свет во тьме светит»: «Эта пьеса — единственное произведение Толстого в каком бы то ни было жанре, герой которого является сознательным носителем его собственных религиозных и философских взглядов». Напомним, что она была написана в 1896 г., во время поисков новых жанровых форм. Толстой впервые не разделяет свой голос между несколькими героями, а дает его одному персонажу. Ему требовалось уйти от жанра романа к такому герою, в которого он мог бы вложить свое мировоззрение целиком.

К сожалению, несмотря на огромный фактический материал, использованный в книге, автору «Льва Толстого» не удалось избежать некоторых неточностей и ошибок. Так, декабрист Сергей Волконский был не «полным генералом», а генерал-майором. Трудно согласиться и с тем, что «В начале XIX века Россия после многолетних конфликтов смогла наконец взять верх над Оттоманской и Персидской империями и закрепиться на южном Кавказе» — тяжелые победы в многочисленных и кровопролитных войнах с Турцией и Персией Российская империя одерживала и в XVIII столетии. «Поставив своей задачей прочитать Евангелия в оригинале, Толстой стал изучать теологическую литературу и древнееврейский язык», — напомним, что Евангелия написаны на древнегреческом. Не совсем корректной представляется и такая оценка Петра Аркадьевича Столыпина, как «фанатичного и безжалостного реформатора».

Биография Льва Толстого, как ее представил Андрей Зорин, развивалась по законам скорее искусства, чем жизни. И в этом смысле — как книга — она и может быть прочитана. Толстой боролся с казавшимися ему отрицательными сторонами в себе, как и многие из его героев, но при этом был всегда радикальнее их. «Похоть была, возможно, самым сильным, но не единственным противником, с которым приходилось сражаться Толстому. Для того чтобы чистая христианская любовь могла воцариться в его душе, ему следовало преодолеть „заботу о славе людской”, гордость, гневливость, недобрые чувства к другим, исключительное предпочтение своих родных, пристрастие к физическому комфорту, страх смерти и другие врожденные страсти» — столько не мог вместить ни один из его героев, даже самый автобиографический, ни все они вместе. Кроме того, будучи в течение тридцати последних лет своей жизни величайшим автором не только России, но и всего мира, Толстой в своих произведениях так и не создал образ писателя — очевидно, борьбу с отрицательными сторонами писательства он оставлял вне поля «художественного» и не мыслил свою жизнь в категориях традиционной писательской биографии.

Повторимся еще раз. Перед нами биография Толстого, которую можно назвать еще и «введением в чтение». Андрей Зорин пошел на известный риск, предположив возможность «прочтения» биографии как текста, написанного автором-героем. При всей необычности такого подхода очевидно, что перед нами одно из самых ярких и неоднозначных жизнеописаний Толстого последних нескольких лет.

Автор приносит искреннюю благодарность своим друзьям Илье Бендерскому и Анатолию Корчинскому, разговоры с которыми помогли сделать Толстого ближе и понятнее.