Прежде он никогда не боялся птиц

О романе Брюно Пеллегрино «Там август — месяц осенний»

Швейцарский писатель Брюно Пеллегрино неизвестен русскоязычному читателю точно так же, как поэт Гюстав Ру, — главный герой его первой переведенной на русский язык книги. Впрочем, такое уравнение с двумя неизвестными отнюдь не помешает читателю узнать из романа «Там август — месяц осенний» кое-что новое о себе и мире, считает Антон Прокопчук.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

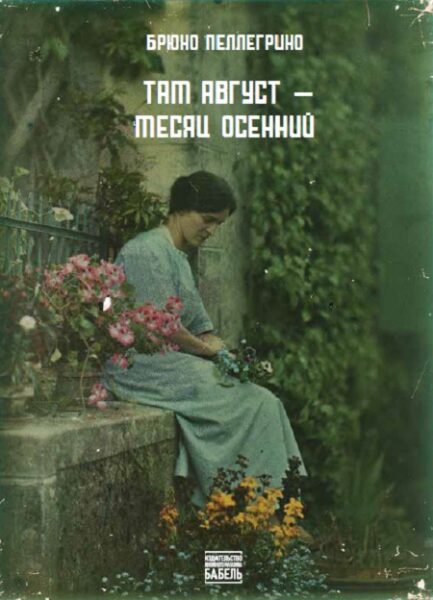

Брюно Пеллегрино. Там август — месяц осенний. Тель-Авив: Издательство книжного магазина «Бабель», 2025. Пер. с фр. А. Воинова

Брюно Пеллегрино (род. 1988) — молодой франкоязычный писатель из Швейцарии. Критики сулят ему блестящую карьеру, а некоторые из немногочисленных работ, до сих пор не переводившихся на русский, уже отмечены литературными премиями. Сегодня нашему вниманию предлагается книга, посвященная жизни его более именитого соотечественника и уже давно признанного швейцарским классиком поэта Гюстава Ру (1897–1976). Его произведения пока что недоступны по-русски, но, как сообщают издатели, одно из них сейчас готовится к публикации. В этом отношении довольно смело знакомить публику с позабытым автором не с его собственных книг. С другой стороны, настоящая литература, о чем бы она ни писалась, все-таки претендует на самостоятельную значимость. Так что и мы не будем относиться к роману Пеллегрино как к вторичному «введению в тему», поскольку очевидно, что в первую очередь он решает собственные эстетические задачи.

Основной стилистический прием нашего автора заключается в навязчивой, едва не фетишистской фиксации фактуры вещей и явлений. По-видимому, для этого имеются некоторые биографические основания. Читателю дают понять, что персонаж Гюстава Ру — как и, предположительно, его реальный прототип — ощущает материальную среду необычно остро. Из этой его чувствительности и происходит пристальное внимание к окружающей среде. В общении же герой замкнут, застенчив и неловок. Всю жизнь он проводит с родной сестрой, не ищет бурной светской жизни и не знает никакой любви, кроме платонической. Из биографии же взято и сквозное противопоставление городской суеты, которой избегает герой, и предпочитаемой им традиционной сельской жизни на фоне горных пейзажей.

Этот почти документальный биографизм составляет второй элемент стиля Пеллегрино. По его собственному признанию, в рассказ незаметно вплетены целые фразы из книг, дневников и переписок Гюстава Ру и его сестры Мадлен. Впрочем, от этого письмо не перестает быть органичным, а эффекта интертекста или коллажности совсем не возникает. Повествование устроено скорее как подробное изложение внешних сведений и чужих воспоминаний о герое, перемежающееся описаниями фотографий и фильмов, на которых он запечатлен. Лакуны в материале автор заполняет самостоятельно, но весьма сдержанно, по-видимому не давая никакой свободы воображению, а только скрупулезно дорисовывая бытовые детали, которые могли бы окружать поэта. О его творческом процессе — почти ни слова, и даже то, что есть, рассказывает о внешней, чисто механической, ритуальной его стороне.

Что более чем заметно, так это увлеченность Пеллегрино подробными описаниями материального мира. У всего в книге есть цвет, запах, своя особенная поверхность, все здесь зримо, обоняемо и осязаемо. Кажется, у всего есть какое-то назначение, ничто здесь не случайно. Если в комнате стоит шкаф, то это не просто шкаф, а книжный шкаф из мореной сосны. Печка сложена из такого-то камня, кровать сделана из такого-то дерева, медуница во дворе растет непременно лечебная, лимонад пьется розовый, кофе крепкий, а черный чай — терпкий. Спустя несколько десятков страниц такого повествования читатель невольно задается тем же вопросом, что и рассказчик: «Зачем писать, если можно запечатлеть свет одним движением пальца?»

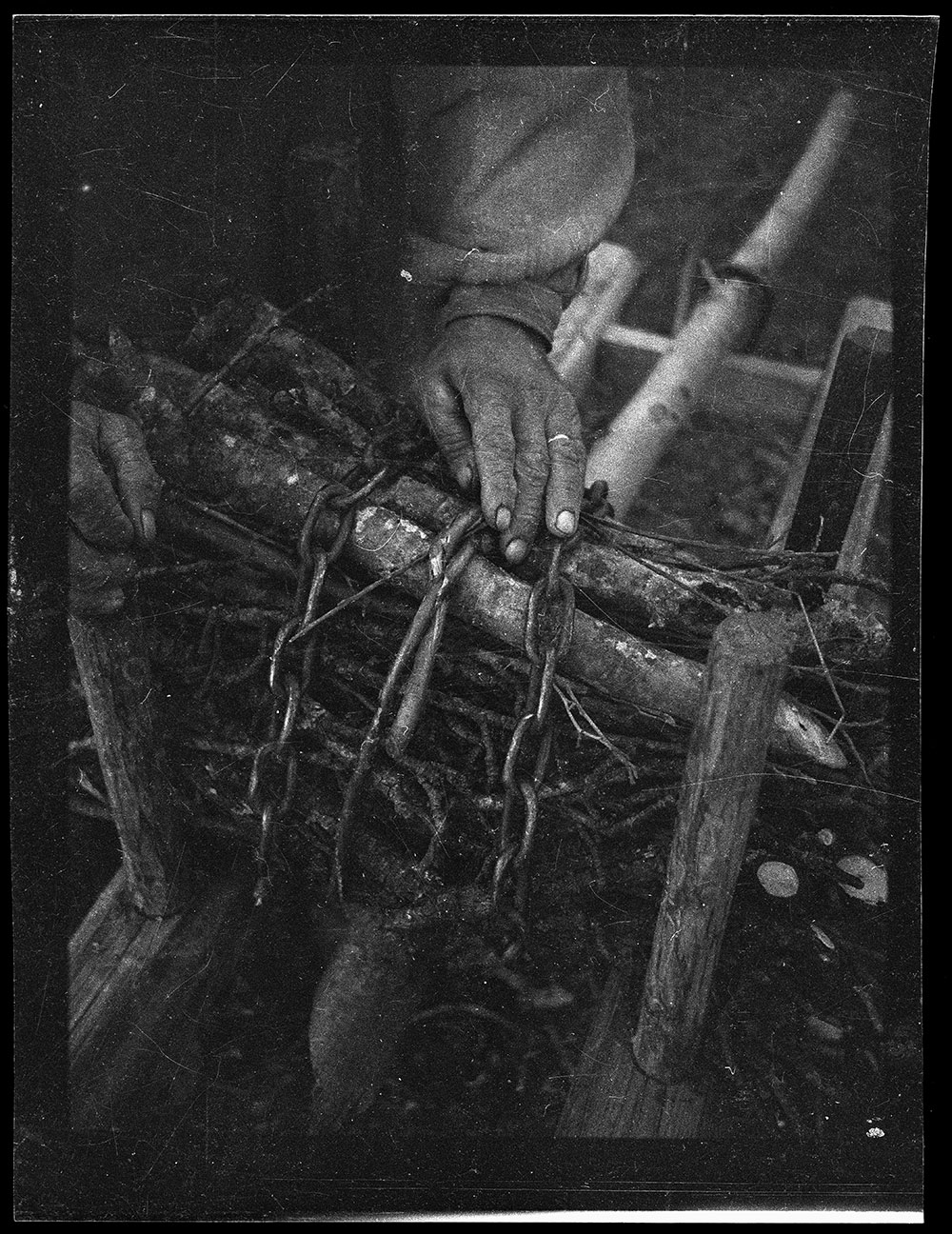

И действительно, на двухстах страницах перед нами разворачивается, если угодно, литературное фотографирование: из букв, слов и фраз складываются натюрморты, пейзажи, небольшие сценки из бытовой жизни. У этого приема тоже имеются основания в биографии Ру, который особенно увлекался съемками молодых крестьян на сенокосе. Ближайший смысл фотографии — фиксация, запечатление, стабилизация, если угодно, умерщвление живого текучего времени — вступает здесь в образное противоречие с дихотомией природы и цивилизации. Ведь фотография однозначно на стороне техники, на той стороне, которая стремится упорядочить и на свой лад переделать естественный ход событий. Напротив, у Пеллегрино мы видим, что это мир людей хаотичен, в то время как природные изменения подчинены вполне известным законам, и в первую очередь — круговороту времен года.

С другой стороны, трудно усмотреть в мотиве фотографирования и тему памяти, которая почти не затрагивается в романе, разве что косвенно. Местами складывается впечатление, что герою, ведущему почти вегетативное существование, попросту нечего вспомнить. Смена обстановки вокруг него как будто бы подчинена календарным законам. Конечно, здесь напрашивается прочтение названия романа как аллегории ранней осени жизни самого героя, существующего в своеобразной гармонии с природным циклом. Поэтому живописность описаний и увлеченность вещной фактурой говорят скорее не о стремлении удержать их в памяти, а об интенсивности красочных переживаний, как теперь говорят, «в моменте».

Впрочем, фотография — это еще и способ своеобразного подглядывания, за которым невозможно «застукать», поскольку оно происходит по обоюдному согласию. Это подглядывание за миром чувственных и душевных коллизий, ступить в который герой не решается, несмотря на некоторое любопытство. Пожалуй, именно так и следует толковать его увлеченность съемками. Ведь и собственную книгу Пеллегрино предлагает считать актом вуайеризма, попыткой приоткрыть завесу тайны перед личной жизнью поэта-отшельника:

Неизвестно как, он оказывается неподалеку от фермы с горящими окнами. Его охватывает вдруг искушение пойти глянуть, как живут там другие, — чем же оно отличается от соблазна, которому уступаю я, глядя, как живут эти двое, Гюстав и Мадлен? Сколько раз он приходил к Оливье, надеясь застать его под навесом, что стоит в стороне от дома, отыскать его в этом темном пространстве, где пахнет кожей и жиром и все завалено подточенными ножами, стамесками, клещами и наковальнями, — там, возле помутневшего зеркала, Оливье, сняв рубашку, брился, осторожно проводя лезвием по щекам и шее. Завидев Гюстава, он улыбался, приглашая присесть, он вот-вот уж закончит, и как раз в этот момент он мог ненароком порезаться.

Давно уже с ним ничего подобного не случалось, но раз он здесь очутился, то решил посмотреть. За занавесками видны тени, но различить, что там делается, пока трудно. Быть может, решили выпить еще по чашке чая перед тем, как лечь спать. Он подбирается ближе, и теперь, если его заметят, ему уже просто так не отделаться. Теперь силуэты видны гораздо отчетливее, их там двое, мужчина и женщина. И они вовсе не собираются спать, они только встали. Ему хочется прильнуть лицом прямо к стеклу, хочется даже, чтобы его обнаружили, вытащили на свет, вынудили сознаться, что он тут делает.

Наконец, в стремлении к фотофиксации внешнего облика реальности можно усмотреть жажду покоя. В материальном мире неживых вещей всякая мелочь лежит там, где положено, а если и движется, то в определенных ей границах. В то же время природа живая, но запечатленная на снимке, на холсте или на страницах книги, складывается в целесообразный и внешне гармоничный порядок, в котором просматривается некий загадочный, но все-таки смысл:

Пейзаж словно большая раскрытая ладонь, рельефная и мозолистая, ласковая, местами потрескавшаяся, и деревня на ней — всего лишь черта. Стоило бы заняться хиромантией, чтобы прочитать, что она означает.

Правда, и герой, и автор довольствуются созерцанием, не собираясь тратить время и силы на чтение линий жизни природы. Гораздо ценнее сама ее упорядоченность и кажущаяся безмятежность. Не только швейцарские пейзажи, но быт героев поэтому организован как бы естественным образом, в своего рода гармонии с окружающим миром. До такой степени, что из мира он превращается в среду обитания:

Дом их — последний, в самом конце шоссе, на северной стороне деревни. Внушительных размеров, выглядящий как огромная глыба; с восточной стороны — двор, с западной — множество плодовых деревьев, и весь он словно выплывает из сада; вот-вот в атаку на него пойдут заросли. Место их обитания, их совместной жизни. Здесь все и разворачивается.

Сто лет назад немецкий философ Макс Шелер, рассуждая об отличиях человека от других организмов, определил его как существо, обладающее миром. Животные или растения, говорил он с опорой на биологию своего времени, обитают в замкнутой системе окружающей среды, которая определяет все аспекты их существования. Напротив, человек, поскольку он является носителем творческого духа, существует в неограниченном мире, разомкнутом в бесконечность. Таким образом, специфически человеческое действие никогда до конца не обусловлено влиянием естественных обстоятельств. Человек — это тот, кто способен превратить среду обитания в объект своего мышления и поступков. Он способен отвлечься от внешних факторов, отнестись к ним как внешний наблюдатель. Короче говоря, свободен.

В книге Пеллегрино на передний план выходит вот этот мотив животного, а порой и вовсе растительного существования, которое главный герой предпочитает слишком тяжелому, едва выносимому бытию человеком — открытости миру и, прежде всего, другим, незнакомым людям. В мире происходит слишком многое, а вот в среде обитания потрясения почти невозможны. Только редкие неожиданные события вторгаются в жизнь героя извне, как, например, трасса, ради которой приходится снести часть хозяйственных построек. Вслед за древними греками, Шелер называл раскрытый перед человеком бескрайний, но внутренне упорядоченный мир космосом. Гюстав Ру и его сестра Мадлен предпочитают не знать большого современного мира, чей порядок все менее очевиден и все более сомнителен, а только наблюдать по телевизору, как в космос зачем-то отправляется человечество в лице Нила Армстронга.

Иными словами, героев мало заботит их собственная принадлежность человеческому роду:

Мадлен взглядом обводит ригу. Вокруг нее под бескрайним небом простираются многовековые владения ее предков. Жизнь же Мадлен далеко не столь безгранична, и наследников она не оставит. Ни она, ни брат не сделали ничего, что для этого требовалось. Их роль осталась несыгранной, никакого потомства: они по собственной воле позволяют теперь угаснуть старинному делу, которое пытались продолжить все их предшественники.

Не просто так в какой-то момент Гюстав натыкается в библиотеке на сборник стихов Эмили Дикинсон, жившей, как и он, с сестрой вдали от людей и собиравшей гербарии:

Вероятно, у них бы нашлось, что друг другу сказать. Он прочитывает не так много стихотворений, но они на английском, и Гюстав пытается их выучить наизусть.

Hope is the thing with feathers…

Надежда — пернатое создание. Он спотыкается на этом стихотворении, не знает, как верно было б перевести. Надежда птицею живет. Надежда — из пернатых… Он все повторяет и повторяет его, и смысл незаметным образом изменяется:

Hope… Hope…

Home is the thing with feathers…

Одна всего буква — и надежда превращается в дом, дом птицею живет…

Этот образ откликается в постепенном слиянии его жилища с природой, утратой им цивилизованного, очеловеченного вида: «Прежде он никогда не боялся птиц. Внезапно спохватывается, нет ли других или, не ровен час, куницы — они испокон веков жили на чердаке, — скоро уже будут землеройки в ванной, сони в гостиной, акации в подполе и заросли бледно-голубой гортензии в библиотеке». В полной мере это относится к библиотеке Ру, ставшей средой обитания всяких мелких организмов, от грибка до питающихся бумагой и кожаными переплетами жучков: «И вокруг — такие же, как и он; книга — что сад; книга в руках Гюстава кишит червями».

Дела человеческие под солнцем до такой степени мало интересуют героя, что за бытовыми привычками, за увлеченностью конкретными, стоящими на своих местах и, по сути, мертвыми вещами он, кажется, не замечает смены эпох, подобно своему устаревшему путеводителю:

Когда по случаю шестидесятилетия издатель, у которого он работает, дарит ему билет в Рим, Гюстав снова берет с собой старый потрепанный бедекер. Со времен первой поездки много всего случилось: были политические кризисы, забастовки, фашистский поход на Рим, Стальной пакт, Ливия, Балканы, война; Республика, Олимпийские игры, экономическое чудо; «Фиат», «Веспа», первые книги Моранте и Кальвино, первые фильмы Феллини. Бедекер Гюстава не желает этого знать, мировые войны на его страницах не упомянуты; он удостаивает вниманием лишь римские руины, равеннские мозаики и гипсовые слепки людей, погребенных под слоем пепла.

Изящно нанизанные друг на друга, все эти мотивы и образы складываются в стилизованный портрет загадочного поэта. Или, точнее сказать, натюрморт. Конечно, реальный Гюстав Ру не был «растением», да и внутри одетого с иголочки отшельника, обитающего на страницах книги, наверняка кипит более сложная душевная жизнь, чем может показаться на первый взгляд. Просто Пеллегрино не собирается в нее углубляться. Он не может знать, есть ли какой-то душевный космос внутри его персонажа. Он подглядывает, а не разговаривает, фотографирует, а не анализирует. Бытовые подробности здесь как будто бы специально выставлены автором на обозрение, сложены в некую мизансцену. Герой лишь составляет ее часть.

Однако в конце концов мы понимаем, что даже порядок природы, еще интуитивно доступный старому поколению, для молодого горожанина Пеллегрино неизбежно оказывается предметом реконструкции, все время ускользающим от непосредственного контакта. Это его тоску по мнимой подлинности на самом деле восполняют бесконечные описания вещей. Как будто бы его собственная, а не память персонажей оказывается поэтому в центре повествования. Это фантомная память современного человека о вещах, которых он никогда не встречал и помнить не может. Ностальгия по чужой жизни, по миру, издалека кажущемуся устроенным, но безвозвратно ушедшему в прошлое и непредставимому сегодня:

Когда я поднимаю взгляд, то там, где Мадлен и Гюстав распознавали ольху, липу, клен и акацию, я вижу просто деревья. Я пишу о людях, которые умели давать вещам имена, называть цветы и растения, тогда как мне нужно смотреть в приложение в телефоне, чтобы определить птиц по пению, растения — по форме листвы. И я должен справляться на садоводческих сайтах о времени посева пшеницы и цветения цикламена. Быть может, именно это меня и очаровывает в данной парочке — нерасторопное, проницательное умение преодолевать наслоения дней. А меня постоянно охватывают сомнения: нет никаких средств сказать с полной уверенностью, чем именно пахло в коридоре в тот вечер, когда они пришли с праздника, — гвоздикой, сыростью или пчелиным воском, дымом, приготовленным заранее мясом или же попросту нафталином.

Если поэт былых времен мог жить наедине с природой и при этом оставаться поэтом, писателю нынешнему все это уже недоступно. Ни гармония с окружающим миром, ни вера в его упорядоченность, ни проистекающая отсюда поэзия не кажутся сегодня чем-то понятным и возможным. Нам доступна, полагает Пеллегрино, только внешняя сторона потрепанных вещей, доставшихся от благословенных эпох. Психологическая смелость классического романа теперь тоже немыслима, и вторгаться во внутренний мир человека, если он еще существует, писатель не имеет ни права, ни литературных сил. Тщетно строить догадки, пытаться считать в быте персонажей, в окружающих пейзажах намеки на то, что дух внутри человека еще не угас. Что поэзия, быть может, еще вернется в нашу жизнь. Остается только предаться ностальгии и созерцать живописные руины старого мира, чей порядок еще позволял ему называться космосом.

В некоторых местах книга напоминает школьный диктант, но пришвинские или паустовские интонации восторженного пантеизма ей все-таки чужды. Трудно усмотреть здесь что-либо родственное бытовым эпифаниям Жакоте, античному трагизму Рамю или даже романтизму самого Ру. Нет здесь и пресловутого «руссоизма»: если гражданину Женевы «естественное состояние» виделось человеческим по преимуществу, то у Пеллегрино идет речь о стремлении к состоянию в точном смысле природному, не обремененному никакими социальными контрактами. Однако вопреки кажущейся невзыскательности, его письмо на самом деле укоренено в принципах «нового романа». Не просто так среди важнейших ориентиров он называл творчество Маргерит Дюрас. Его живописный фотореализм — это безобидный, аккуратно причесанный потомок «вещизма» наиболее радикальных произведений 1960-х, стремившихся вымыть из литературы все остатки старых, сломавшихся под собственной тяжестью культурных кодов, идентичностей и социальных ролей потоком дотошных материальных описаний. Здесь же речь идет всего лишь о добровольном изгнании из мира в область понятной и по-своему очаровательной бытовой рутины, соразмерной индивиду или небольшой семье.

Заканчивается лето, проходит осень. В конце сентября на дорогах полно соломы, рассевшиеся по соснам скворцы подражают всем прочим птицам. Гюстав отсутствует, пока переделывают часть дома, не видит, как Мадлен собирает фрукты, — а так тепло, что среди слив и груш прорастает финиковая косточка, — как она сгребает под деревьями сухую листву и устраивает костры — пахнет, словно опять раскурили трубку, — и букашки от дыма в саду притихают. Небо над ней трепещет, струится, колышется, словно парус, вздувается, пока пересекают его группки зябликов, эскадры гусей, подразделения караваек. Равно не видит он, как сестра ходит за водой, богатой железом, которая ни с чем не сравнится при поливе растений, особенно в преддверии скорой зимы. Не видит он, как она чистит, скребет, промывает, сушит и режет грибы, которые он обычно приносит, возвращаясь с прогулок. Не знает он, что в яблочном пироге есть прослойка из толченых орехов, что сосуд для уксуса за несколько часов весь покоробился.

Это удивительная литература, почти вызывающая, едва ли не пошлая в своей открыточности и декоративной необязательности. При всем этом она в высшей степени современна, а потому кое-что сообщает о нынешнем состоянии мира, нравится оно нам или нет. Можно было бы сказать, что в некотором смысле Пеллегрино находится на переднем крае новейших тенденций, если бы сам авангардный пафос новаторства не был столь безнадежно устаревшим в эпоху до боли чувствительных одиночек, помешанных на облике и забывших о лице. Это, конечно, не массовая, но более чем доступная, и в некотором смысле злободневная литература. Поэтому вполне вероятно, что нынешней осенью слишком многим людям такое чтение окажется как никогда созвучно, независимо от погоды в их краях.