Правило чтения эмоций

О кинопрактике и кинотекстах Льва Кулешова

В конце прошлого года антрополог, профессор Принстонского университета Сергей Ушакин выпустил в издательстве «Кабинетный ученый» первую книгу четвертого тома «Формального метода» — обширной и представительной антологии текстов русского и советского модернизма и авангарда. Одним из героев этого тома наряду с Борисом Арватовым и Евгением Поливановым стал классик режиссуры и кинотеории Лев Кулешов. Своими размышлениями о самом мэтре и о новом издании его текстов делится с читателями «Горького» Виктор Зацепин.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Формальный метод. Антология русского модернизма. Том 4. Функции. Книга 1. Екатерибург: Кабинетный ученый, 2023

При переиздании классики важно придумать подход, позволяющий оживить ее, обратиться к ней по-новому — и в 4-м томе антологии «Формальный метод» редактор-составитель Сергей Ушакин концептуализирует наследие Льва Кулешова через его «американизм», что по нашим временам звучит вызывающе. Конечно, преклонение перед (кинематографической) Америкой отнюдь не новый факт биографии Кулешова, и к тому же его в этом поддерживали многие другие советские экспериментаторы и авангардисты. Один из таких американизмов у режиссера — принципиально короткие кадры в ранних фильмах (в «Проекте инженера Прайта» средняя продолжительность кадра составляет 6 секунд), и в этом смысле он порывает еще и с длинными кадрами своего учителя Евгения Бауэра, у которого работал художником до революции.

При переиздании классики важно придумать подход, позволяющий оживить ее, обратиться к ней по-новому — и в 4-м томе антологии «Формальный метод» редактор-составитель Сергей Ушакин концептуализирует наследие Льва Кулешова через его «американизм», что по нашим временам звучит вызывающе. Конечно, преклонение перед (кинематографической) Америкой отнюдь не новый факт биографии Кулешова, и к тому же его в этом поддерживали многие другие советские экспериментаторы и авангардисты. Один из таких американизмов у режиссера — принципиально короткие кадры в ранних фильмах (в «Проекте инженера Прайта» средняя продолжительность кадра составляет 6 секунд), и в этом смысле он порывает еще и с длинными кадрами своего учителя Евгения Бауэра, у которого работал художником до революции.

Притчей во языцех стали изобретательность и энтузиазм Кулешова — начиная с его театральных этюдов 1920 года, называвшихся «кино без пленки»: пленки у студентов кинематографии не было, поэтому они разыгрывали спектакли и фотографировали их. Художественная дерзость с нешуточными рисками для жизни — еще одна инстанция кулешовского «американизма». О съемках «Луча смерти» сам Кулешов пишет в «Практике кинорежиссуры»: «После „Приключений мистера Веста“ мы сделали „Луч смерти“. В этой картине Пудовкин прыгал с четвертого этажа, причем сделал это неудачно — разбился и лежал недели две больной. Пожарные зазевались и опустили сетку во время прыжка». Чуть выше там же читаем: «Поскольку тогда работать было тяжело, мы ввели особую шуточную систему премирования. За примерную дисциплинированную и ударную работу выдавали коричневую пуговицу, которую носили в петлице. За работу, связанную с риском для жизни, выдавали красную пуговицу. Наши ребята показывали чудеса дисциплины. Например, снимают Комарова крупным планом; в это время с петель срывается большая дубовая дверь и ударяет Комарова по голове. Левицкий, не смущаясь, продолжает снимать. Мы потом смотрели кусок кадр за кадром. Комаров, видя, что эта дверь летит прямо па него, ни на секунду не переставал играть. За это он получил только коричневую пуговицу... Свешников, Фогель и Слетов были у нас все время специалистами по работе да высоте. Фогель залезал на одну из самых высоких фабричных труб в Москве, гулял по ее венку и выбивал чечетку. У него было просто атрофировано чувство высоты. То же самое проделывали Свешников и Слетов. Они все были усыпаны красными пуговицами».

О работе над фильмом «По закону» (опять же из американской жизни) есть яркие воспоминания Александры Хохловой, дающие представление об условиях, в которых создавалась советская кинематография. Хохлова вспоминает, что на съемочной площадке провода осветительных приборов лежали в луже, поэтому артистов постоянно било током, однако это, по словам актрисы, помогало им играть. Прошло 15 лет, и уже Лидия Смирнова вспоминает о съемках «Случая в вулкане» (фильм Евгения Шнейдера, который не справился с работой, так что доделывать кино пришлось Кулешову): «Мы в Ялте, живем в гостинице. Извержение вулкана снимаем на Ай-Петри. Делается огромное железное корыто, в которое нас сажают, а ниже, на обрыве, — другое корыто, с нафталином. Нафталин зажигается, он летит хлопьями, величиной с лопух. Идет жуткий дым, а нас опускают в первом корыте. Мы, естественно, в каких-то комбинезонах, специальных головных уборах, на нас всякие приборы для исследования. А нафталин горит все сильнее, он делается жирным, как масло, падает и размазывается по рукам, лицу, телу. Нас поднимают, мы выходим, обалдевшие, задохнувшиеся, и играем сцену — важный разговор. Когда приезжаем в гостиницу, сажа и грязь никак не хотят отмываться».

Это Кулешов

Это КулешовСамый известный эксперимент Кулешова многократно обсуждался, но все же надо изложить его и здесь: кадр с нейтральным лицом Мозжухина поочередно монтировался с кадрами, на которых изображены играющий ребенок, женщина в гробу и тарелкой супа для того, чтобы зритель, сложив их, прочитал эмоции героя — «нежность», «горе», «голод». (Заметим, что в американском кино к этому времени уже существовал аналогичный монтажный троп — например, в фильме Браунинга «Вне закона» крупный план Присциллы Дин, покорившей Голливуд своим злым лицом, монтируется с крупным планом пистолета, который вырывают друг у друга из рук ее криминальные соперники, и этот фильм отмечал Пудовкин, один из соратников Кулешова.) В знаменитом хичкоковском описании эффекта Кулешова сам маэстро смотрит (1) на женщину с ребенком и (2) на женщину в бикини и улыбается (в первом эпизоде получается, что он любит детей, во втором — что он бабник). В обоих случаях речь идет о том, что эмоция/характер в кино конструируются монтажом. Однако в классическом эксперименте реакция Мозжухина отсутствует, и зрителю самому надо вчитать эмоцию в два кадра.

Примерно в те же годы Эйзенштейн писал о том, что взрослые переживают эмоцию свернуто. Отсюда возникают две возможности: показывать реакцию прямо (как это делает Хичкок, профессиональные актеры или люди во множестве так называемых reaction videos) или сдержанно-опосредованно, предлагая только догадываться о ней. Второй путь довел до предела Робер Брессон, считавший все актерство в кино безобразным гримасничаньем, специально снимавший в своих фильмах непрофессионалов, которых долго искал и просил больше никогда не сниматься (по иронии судьбы некоторые из его дебютанток впоследствии стали заметными актрисами). Действительно, если эмоции проживаются взрослыми свернуто, то реакция не будет непосредственной, о ней надо догадываться, и из этого предположения возникает ряд невозмутимых экранных стоиков — начиная с Бастера Китона и заканчивая Иствудом и Делоном.

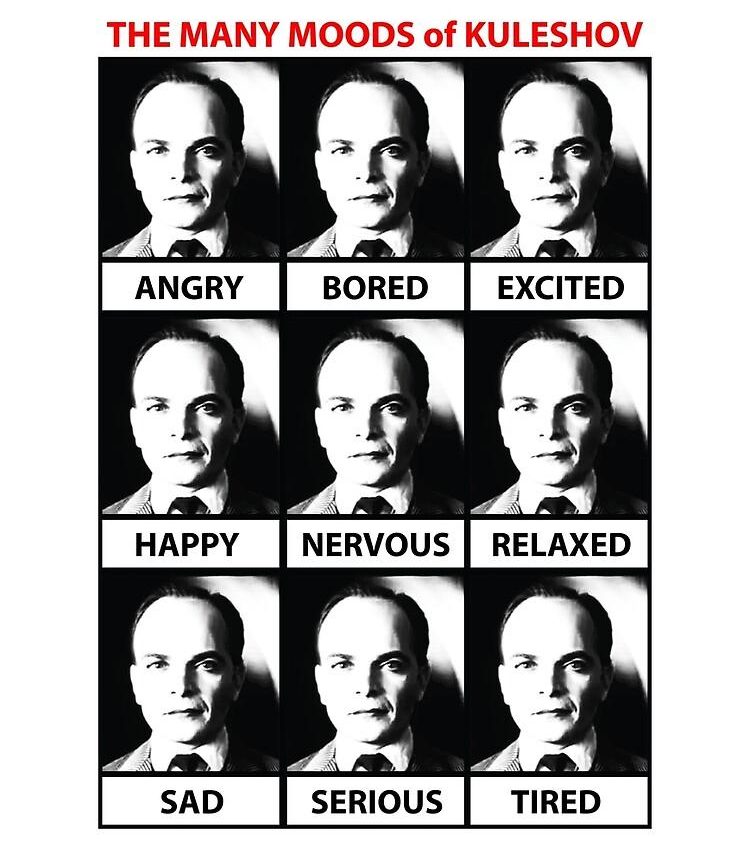

Многообразие эмоций по Кулешову, слева направо – человек сердится, умирает от скуки, восхищен, счастлив, напряжен, расслаблен, грустен, серьезен, утомлен

Многообразие эмоций по Кулешову, слева направо – человек сердится, умирает от скуки, восхищен, счастлив, напряжен, расслаблен, грустен, серьезен, утомленЧто если «эффект Кулешова» это не более чем правило чтения, которое еще должно превратиться в умозаключение у зрителя, или всего лишь эстетическая возможность, которую предлагает кино? Эксперимент, проведенный в 2006 году в Лаборатории наук о человеке Лундского университета, в основном подтвердил считываемость эмоций в опытах, сконструированных по кулешовскому прототипу. Эмоции оценивались по степени положительности, мере возбуждения и типу самой эмоции, причем в лундском эксперименте лицо актера (как и у Кулешова) сохраняло нейтральное выражение. Особенно впечатляет строчка из отчета, согласно которой «никто из участников эксперимента не обратил внимания на то, что все лица актеров имели нейтральное выражение» (Barratt et al. Does the Kuleshov Effect Really Exist? // Perception, 2016, p. 20), то есть по сути речь идет об эмпатическом угадывании свернутой эмоции на основе предлагаемого объектом контекста. В поздней книге для советских кинолюбителей «Азбука кинорежиссуры» Кулешов повторят свой эксперимент уже иначе: он монтирует эмоциональный кадр (охающего болельщика) с разными событиями на футбольном поле и показывает, как меняется драматургия в зависимости от того, куда вмонтирована реакция. Видимо, из этой новой постановки эксперимента можно вывести, что режиссер любил футбол.

В более широком смысле эта экспериментальная кулешовиана с монтажом лица продолжается и в политтехнологиях (как будет смотреться рожа политика, если мысленно приделать ее к тому или иному событию), и у мемоделов, и у кинокритиков, мысленно подставляющих Гошу Куценко в фильмы Франсуа Трюффо и Квентина Тарантино, чтобы проверить, выдержит ли хваленый западный кинематограф такую жизненную мощь и силу. Новое собрание текстов, многие из которых впервые были извлечены из старой периодики, кажется, демонстрируют, что Кулешов действительно открыл и одним из первых осмыслил медиапрактику, ставшую сегодня массовой и повседневной.

Во вступительной статье к кулешовскому разделу нового тома «Формального метода» Оксана Булгакова пишет: «За исключением двух самых известных его лент, — „Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков“ (1924) и „По закону“ (1926), — те 20 фильмов, что Кулешов снял „как бы походя“, остались незамеченными. Историки легко забыли о том, что Кулешов был признанным мэтром кино. Сергей Эйзенштейн, например, видел в нем Фрица Ланга советской кинематографии: „Лицом он похож на Кулешова, если последнего долго кормить хорошей пищей. Причем это сходство распространяется и в область вкуса. Стиль и дух „Метрополиса“ чрезвычайно близок к тому, что Кулешов хотел сделать и частью сделал в „Луче смерти“. Просто тот особый „оголенный“ стиль, который так характерен для Кулешова, заметен также у Ланга. Если дать Кулешову шесть миллионов, то он сделает не хуже“».

Еще один видный поклонник Кулешова — итальянский историк Карло Гинзбург, который в предисловии к русскому изданию своей книги «Мифы, эмблемы, приметы» пишет: «Не могу даже сказать, что именно произошло во мне, когда однажды вечером, случайно, я посмотрел в почти пустом киноклубе необыкновенный фильм Кулешова „Луч смерти“ — с перепутанными частями, с непонятными титрами. Но думаю, что мой способ писать историю (а может быть, и мой способ чтения) был на глубинном уровне, какими-то не вполне уловимыми для меня путями, сформирован великим русским кинематографом 20–30-х годов».

Сегодня хорошо держит зрителя один из поздних фильмов Кулешова «Великий утешитель» — мощное, многослойное и отчаянное кино о сидящем в американской тюрьме писателе О. Генри (О. Генри и вправду отсидел в тюрьме три года по обвинению в растрате). Он утешает своих читателей на воле эскапистскими фантазиями, которые оборачиваются ложными надеждами, что, в свою очередь, приводит к трагедии. Верхний слой «Великого утешителя» — социалистическая критика зарубежного искусства, которое-де служит только провербиальным опиумом для разрядки и забытья. Однако за этим поверхностным прочтением просматривается и другая драма — драма несовпадения идеала с действительностью, которую глубоко прочувствовали те художники, кто был с революционным искусством во времена его взлета. В поздние режиссерские годы Кулешов и сам углубился в эскапизм, снимая туманное приключенческое кино, а искусство и литература в России как были, так и остались левыми — причем и в возвышенном смысле слова, и в то же время поневоле.