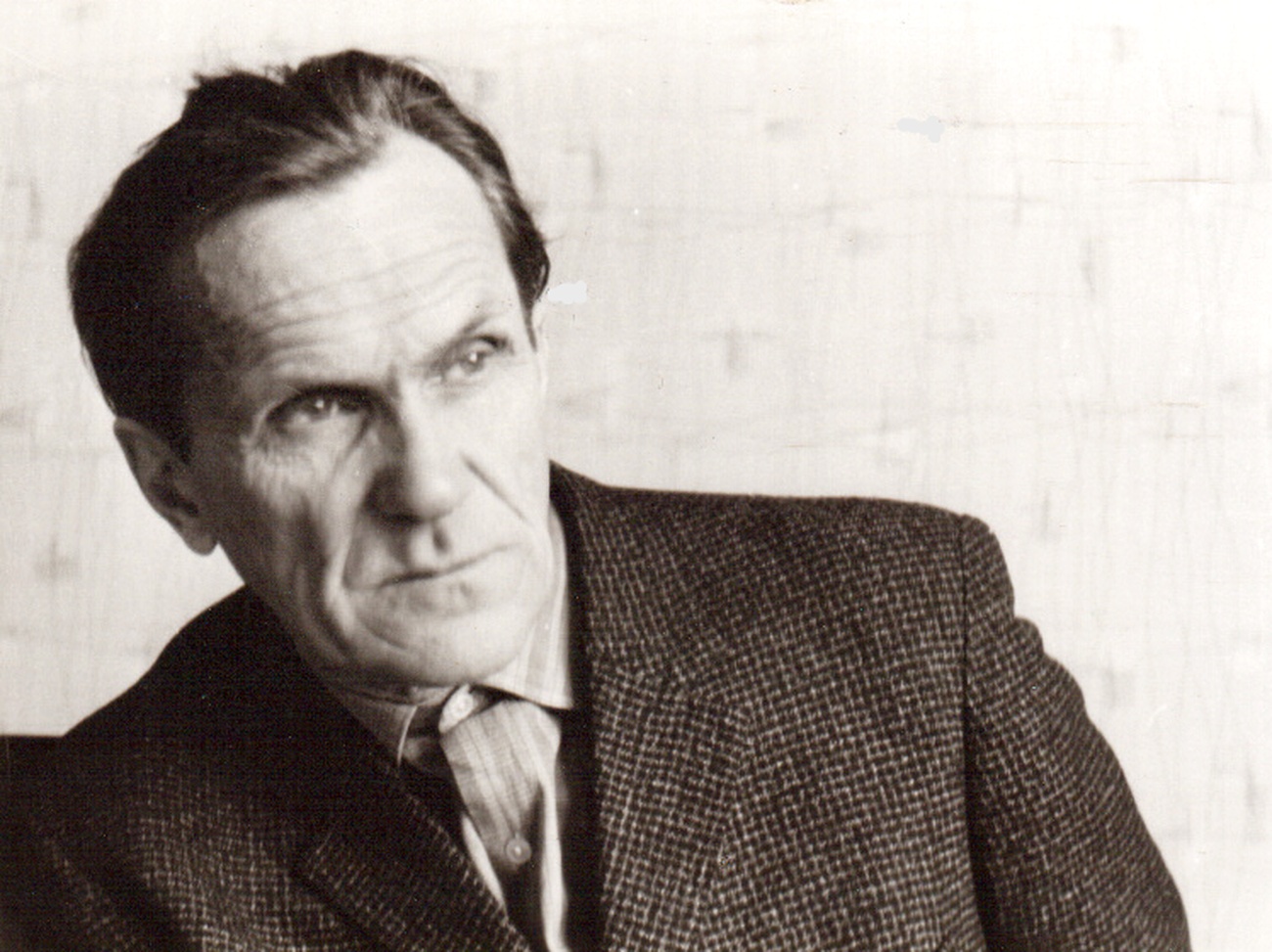

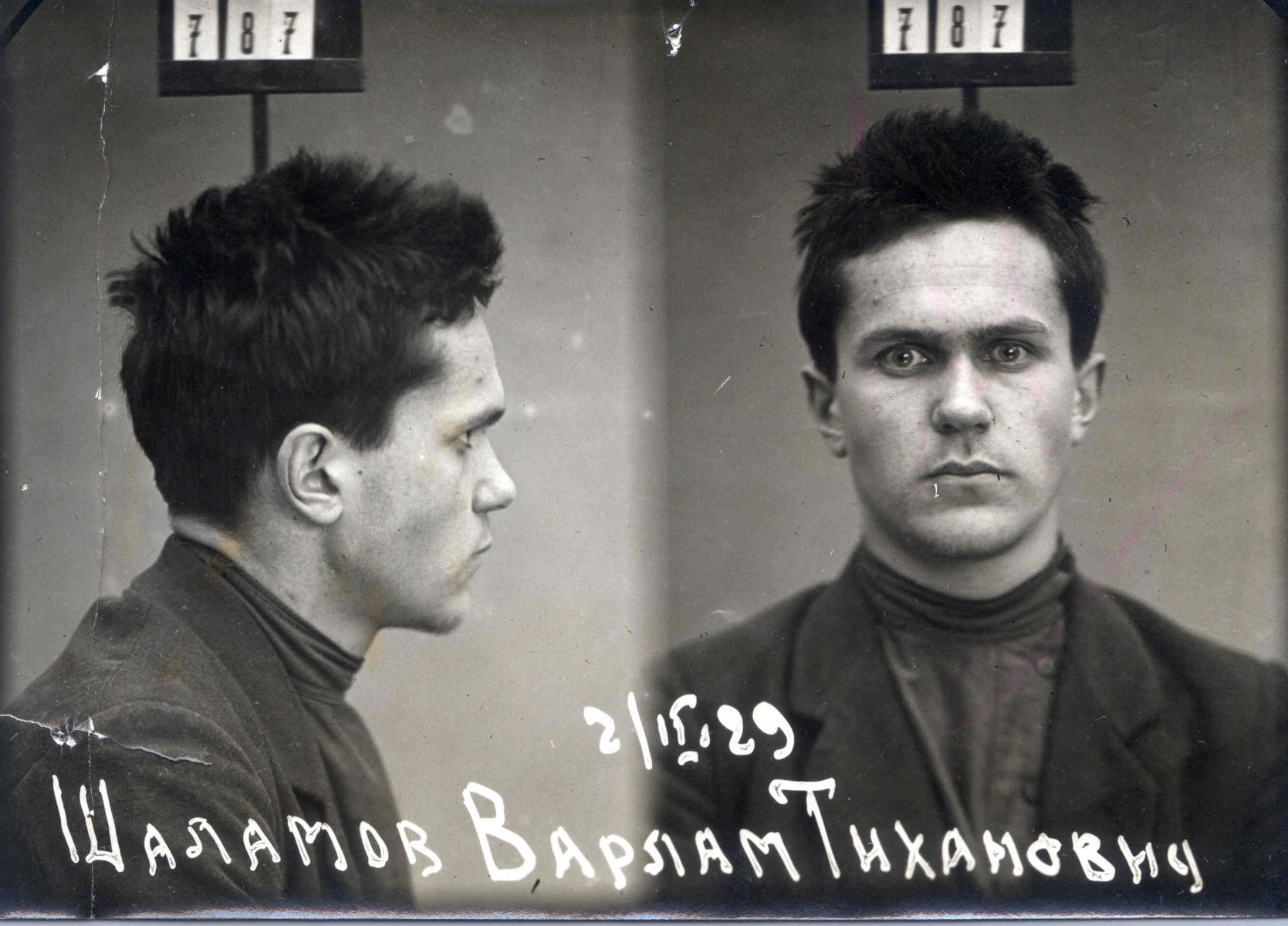

Портрет художника после ареста

О книге Елены Михайлик «Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения»

В «Новом литературном обозрении» вышел сборник статей Елены Михайлик, посвященных Варламу Шаламову. Эдуард Лукоянов рассказывает, чем эта книга отличается от других исследований лагерной прозы и почему ее стоит прочитать всем, кто хочет понять сложный художественный мир автора «Колымских рассказов».

I

«Свидетельство», «литература катастрофы», «стыд выжившего». Эти слова для описания катастрофы ХХ века, продолжившейся в веке XXI, давно стали общим местом не только в западном мейнстриме, но и в российской академической среде. Прочно войдя в волапюк отдельных авторов, они зачастую лишаются своего значения и только мешают понять важные феномены нашей истории и культуры, покрывая их слоями научно-публицистических штампов.

Во многом из-за этого для нас до сих пор остается по-настоящему не открытым такой пласт, как лагерная литература. Не только школьные учителя и их воспитанники, но и серьезные специалисты попадают в уютную ловушку восприятия, которая сводит прозу Шаламова, Домбровского, Солженицына в первую очередь к свидетельству, едва ли не нотариально заверенному документу. Такой буквалистский подход, по сути, не дает ничего, кроме возможности ссылаться на неточности и нестыковки, чтобы обвинить переживших ГУЛАГ в клевете на советскую власть, преувеличении масштаба и жестокости репрессий.

Качественно иную оптику прочтения предлагает один из ведущих специалистов по лагерной прозе Елена Михайлик. В ее сборник «Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения» вошли статьи разных лет, посвященных прежде всего тому, как сделана проза писателя, а не о чем она повествует.

Но не стоит думать, будто перед нами дотошный анализ художественных приемов, интересный лишь специалистам. В своих исследованиях Михайлик убедительно демонстрирует, как формальная сторона шаламовских рассказов раскрывает содержание, которое без подобного разбора остается не до конца считанным.

«Шаламов говорит не о документе как таковом. И даже не о „человеческом документе”. Но о художественной прозе, впечатление от которой совпало бы с впечатлением от пережитой реальности».

Анализируя хрестоматийные, до недавнего времени даже входившие в школьную программу тексты, Михайлик обнаруживает, что внешне аскетичная проза Шаламова прячет в себе множество слоев интертекста.

Как наиболее простой и доступный пример возьмем хорошо известный рассказ «На представку». Он открывается предельно прозрачной отсылкой к пушкинской «Пиковой даме»: «Играли в карты у коногона Наумова». Казалось бы, первой же фразой Шаламов даже не намекает, а прямо заявляет, что читать текст следует с оглядкой на всем известную классику. То есть «На представку» манифестирует свою включенность в большую художественную литературу с ее универсальными культурными кодами. Но, как отмечает Михайлик, даже такой тонкий читатель, как Лидия Чуковская, не разглядела этот посыл, назвав прозу Шаламова в лучшем случае очерком. Другие критики также склонны считать отличительной чертой писателя то, что он без каких-либо комментариев и творческого осмысления фиксирует и переносит на бумагу страдание как оно есть.

Возможно, шаламовское письмо сбивает с толку своей подчеркнутой лапидарностью и нередко стремительностью происходящего. Сюжет рассказа «На представку» предельно прост. Рассказчик вместе с напарником Гаркуновым соглашаются на подработку за тарелку холодной юшки, навара, оставшегося от приготовления пищи. За убогой трапезой они наблюдают, как двое уголовников играют в карты. Один из них проигрывает все вещи, после чего, окончательно потеряв самоконтроль, предлагает играть «на представку». Разумеется, и в этот раз он проигрывает и, чтобы расплатиться по карточному долгу, велит убить Гаркунова и снять с него красный шерстяной свитер. Рассказчик возвращается в барак, размышляя о том, что теперь ему придется искать нового напарника.

История кажется завершенной и самоценной, а сюжет представляется тождественным содержанию. Но тогда к чему превращение пушкинского конногвардейца Нарумова в коногона Наумова? Может показаться, что это всего лишь бессмысленная игра слов и автора попросту подвел вкус.

Опыт медленного чтения позволяет понять, что на нескольких страницах Шаламов развернул целый литературный мир, одновременно полемизируя с авторами прошлого и выявляя их несостоятельность для описания настоящего. По мнению Михайлик, весь рассказ представляет собой травестию готической литературы с ее непременными атрибутами, но как будто вывернутыми наизнанку. Вместо карточного стола и тревожного пламени свечей — грязная пуховая подушка, тусклая бензинка и колода, только что вырезанная из томика Гюго. Вместо демона-искусителя — шулер Севочка с неестественно длинными ногтем на мизинце (блатная мода и одновременно примета нечистой силы). Все отдает фальшью. Даже наколка с цитатой из Есенина на груди у коногона Наумова сделана с ошибкой.

И одной деталью Шаламов перебрасывает мост между своим текстом-перевертышем и другим произведением из русского литературного канона: Наумов проигрывает рушник с украинской вышивкой и портсигар с портретом Гоголя. Михайлик проводит сразу две параллели, которые поначалу могут быть незаметны. Очевидно, что Шаламов отсылает нас к «Вечерам на хуторе близ Диканьки», а именно к рассказу «Пропавшая грамота», герой которой поставил собственную душу на кон в игре с чертями. Вторая параллель — приносящая несчастье одежда дьявола из «Сорочинской ярмарки», красная, как и свитер несчастного Гаркунова.

«Мгновенное разложение, распад классических сюжетов при столкновении с лагерной реальностью, по Шаламову, свидетельствует о несостоятельности культуры как средства защиты от зла — не только культуры традиционной, но и культуры как таковой. <...> „Вечные темы” — любовь, добро, творчество, даже смерть — в рамках лагерной вселенной перестают быть не то что вечными, а просто достойными внимания», — пишет Михайлик.

Без всех этих связей «На представку», скорее всего, будет прочитан как один из многочисленных рассказов про обыденность смерти в предельно экстремальных условиях.

Конечно, наблюдения Михайлик далеко не всегда бесспорны, что понимает и признает сама исследовательница. Тем не менее они наверняка обогатят инструментарий читателя, стремящегося глубже проникнуть в ледяную вселенную шаламовских текстов.

II

Для понимания творческого метода Шаламова интересны и его двойственные отношения с русским авангардом. В начале 1920-х будущий писатель пытался сблизиться с ЛЕФовцами и кругом Осипа Брика. Как известно, ничего из этого не вышло. ЛЕФ оттолкнул его строгой иерархичностью, если не вождизмом, а с мэтрами авангарда Шаламов просто не нашел общего языка: молодому провинциальному идеалисту было едва ли не физически противно от бесконечных литературных сплетен и богемного образа жизни, который вели Брик и компания.

По воспоминаниям самого Шаламова, его непродолжительное общение с ЛЕФом завершилось разговором с Сергеем Третьяковым. Негласный вождь левого фронта предложил молодому писателю сочинить инструкцию для радиорепортеров («Я слышал, что надо избегать шипящих и так далее», — поставил задачу Третьяков). Радикальный формализм «Нового ЛЕФа», пренебрежение поэзией, культ прогресса и технологий оказались Шаламову попросту неинтересны. После той встречи его в футуристической компании не видели.

При этом с самой идеей революционного искусства Шаламов и не думал разрывать. Недаром свои рассказы он подчеркнуто называет «новой прозой», по-авангардистски решительно проводя водораздел между собой и тем, что было написано прежде. Но поиски ведут Шаламова не в сторону обогащения языка, которое, по его мнению, лишь обедняет прозу, а в качественно ином и более глубоком направлении. А именно — в сторону совершенно иной, непривычной точки наблюдения и описания. В этой точке какая бы то ни было рефлексия уже невозможна, автор оказывается в позиции практически безвольного медиатора. «Я буду стараться дать последовательность ощущений — и только в этом вижу возможность сохранить правдивость изложения», — говорит об этом Шаламов в записных книжках.

При этом с самой идеей революционного искусства Шаламов и не думал разрывать. Недаром свои рассказы он подчеркнуто называет «новой прозой», по-авангардистски решительно проводя водораздел между собой и тем, что было написано прежде. Но поиски ведут Шаламова не в сторону обогащения языка, которое, по его мнению, лишь обедняет прозу, а в качественно ином и более глубоком направлении. А именно — в сторону совершенно иной, непривычной точки наблюдения и описания. В этой точке какая бы то ни было рефлексия уже невозможна, автор оказывается в позиции практически безвольного медиатора. «Я буду стараться дать последовательность ощущений — и только в этом вижу возможность сохранить правдивость изложения», — говорит об этом Шаламов в записных книжках.

Анализируя художественный метод автора «Колымских рассказов», Михайлик находит несколько неожиданное, но несомненно удачное сравнение с теоретическими наработками Дзиги Вертова. Для великого режиссера-экспериментатора художник нового типа — это «человек с киноаппаратом», который с чистого листа учится смотреть на мир через динамичный всевидящий «кино-глаз».

«Революция в литературе, о которой столько говорили теоретики ЛЕФа, совершилась. Появилась модель текстов, на каждом уровне представляющих собой срез материала и, более того, являющихся успешной <...> проекцией материала на сознание аудитории. Вероятно, этот переворот мог осуществиться и на иной теоретической базе — но вышло так, что при всем отторжении, при всех противоречиях инструментарий, терминологию, систему координат, саму возможность поставить проблему Шаламову дал именно ЛЕФ».

III

Отдельный корпус текстов Елены Михайлик отведен изучению пространства и времени в прозе писателя. Шаламова от других лагерников отличает то, что в его текстах зачастую сложно определить место действия, и практически невозможно — время. В этом вновь проявляется его антидокументализм.

Лагерь в самом широком, по Шаламову, смысле — явление вневременное, существовавшее всегда. Эта пугающая мысль становится отчетливой в текстах, на первый взгляд выпадающих из общей канвы шаламовских сборников. Характерный пример — совсем небольшой рассказ «Белка» из цикла «Воскрешение лиственницы».

Его действие разворачивается не на Колыме, не в золотых забоях, а в тихом городке, который, впрочем, не обошли стороной бедствия Гражданской войны. У обывателей здесь всего три развлечения: глазеть на пожары, охотиться толпой на белок и убивать буржуев. Последнее, однако, заметно уступает в популярности второй забаве.

В крохотном рассказе описывается именно такая сцена бессмысленной жестокости. Обезумевшая от злобы и недоедания толпа направляет свою ненависть на зверька, которому не посчастливилось спрыгнуть с безопасных ветвей на оживленную улицу. И горожане, пишет Михайлик, убивают ее «точно так же, как потом в лагере будут безумные полусытые люди ловить безумных умирающих от голода людей на забытую на столе хлебную пайку и бить смертным боем за „воровство”».

В восприятии Шаламова лагерь не имеет границ. Просто в пределах, условно очерченных колючей проволокой, наиболее ясно проявляется все самое пугающее в лагерных обитателях и заведенных здесь порядках.

В пространстве-времени уже по эту сторону проволоки, откуда побег невозможен, личность, перешагнув за любые мыслимые пределы страдания, стирается, люди не помнят своего прошлого. В своих мечтах они грезят о том, как на воле сварят себе целое ведро каши из могара и соберут все окурки в райкоме партии («Надгробное слово»). И в этом мире человек с ужасом осознает, что не может вспомнить имя своей жены («Урок любви»).

При внимательном прочтении, как указывает Михайлик, особенностью лагерного пространства является его дробность. Реки, небо, сопки, описываемые рассказчиком, почти никогда не образуют стройного пейзажа, к которому мы привыкли в классической литературе. Солнце в этом мире никогда не восходит, ручьи пересохли, а единственной мерой расстояния является жизнь героя — вернее, его близость к собственной смерти, которая и есть конечная точка любого движения:

«Действующее лицо „Колымских рассказов” фактически всегда находится в одном и том же месте — в состоянии умирания, на пренебрежимом расстоянии от смерти. Периодически это расстояние сокращается до нуля. <...> Пространство „Колымских рассказов” полностью замкнуто на себя <...> и по существу является царством отдаленных друг от друга и позабывших себя мертвых, неспособных вернуться к живой жизни».

IV

Любой продолжительный разговор о прозе Шаламова рано или поздно сводится к его сопоставлению с другими лагерными писателями. В первую очередь, разумеется, возникает фигура Александра Солженицына. Не удержалась от сравнительного анализа и Елена Михайлик, которая отвела заключительный раздел книги связям Варлама Тихоновича с другими классиками, познавшими ужас тюрьмы: от Достоевского до автора «Одного дня Ивана Денисовича».

Многие поклонники Шаламова склонны принижать роль Александра Исаевича в литературе свидетельства. Якобы большую часть срока будущий нобелиат отмотал чуть ли не в тепличных условиях шарашки, да и не так уж много по гулаговским меркам он провел в ГУЛАГе. Естественно, претензии самого Шаламова к Солженицыну никак не сводились к мелочному подсчету вырванных цингой зубов. Его неприязнь имела куда более глубокие этические корни.

Как указывает Михайлик, изначально Шаламов достаточно тепло встретил «Один день». Но уже в первых же заметках о повести он указывает на сомнительность известной сцены с доходягой Фетюковым, на которого даже добродушный Иван Денисович Шухов не стыдится поднять руку:

«Ни Шухов, ни бригадир не захотели понять высшей лагерной мудрости: никогда не приказывай ничего своему товарищу, особенно — работать. Может, он болен, голоден, во много раз слабее тебя».

С годами отношение Шаламова к Солженицыну сменится на откровенно негативное. А выражения Варлам Тихонович подберет резкие, даже отчасти оскорбительные:

«Доходяга не надеется на будущее — во всех мемуарах, во всех романах доходягу высмеивают как лодыря, мешающего товарищам, предателя бригады, забоя, золотого плана прииска. Придет какой-нибудь писатель-делец и изобразит доходягу в смешном виде».

Что важно, непримиримые противоречия между Шаламовым и Солженицыным вскрываются не только в открытой речи, но и на микроуровне, в мелочах и деталях, которые читатель может попросту не заметить. Так, Варлам Тихонович искренне удивляется тому, зачем Шухов отлил себе ложку. Бессмысленная роскошь — ведь лагерная каша настолько жидкая, что ее куда удобнее просто пить из тарелки, а пролитое собирать пальцами или слизывать со стола.

Другой, на первый взгляд, незначительный момент, смутивший Шаламова, присутствие кота в лагерном лазарете «Одного дня Ивана Денисовича»:

«Санчасть была в самом глухом, дальнем углу зоны, и звуки сюда не достигали никакие. Ни ходики не стучали — заключенным часов не положено, время за них знает начальство. И даже мыши не скребли — всех их повыловил больничный кот, на то поставленный».

Для борьбы с грызунами лагерные санчасти действительно выписывали кошек. Вот только Шаламов не понаслышке знал, что даже в относительно мягких условиях санчасти зеки не дали бы просто так разгуливать нескольким килограммам мяса.

И дело вовсе не том, что такие детали кажутся неправдоподобными. Дело в том, что гуманист Солженицын видит возможность для консолидации между людьми там, где она кажется невозможной. Его узники понимают, что живой эта несчастная кошка принесет больше пользы коллективу. Для Шаламова же человечество навсегда оказывается безнадежно хуже, чем можно было представить.

V

Геннадий Айги в своих воспоминаниях о Варламе Шаламове пишет, как в юности вместе с товарищами приходил в гости к писателю, освободившемуся после долгих лет лагерей. Юноши вели себя безобразно: вытягивали самые смачные подробности гулаговской жизни, особенно бестолковые даже пытались «ботать по фене». Варлам Тихонович сильно раздражался и в ответ предлагал почитать свои стихи.

В лучшем случае с прозой Шаламова обращаются как с документом, одним из множества свидетельств об аде ГУЛАГа. В худшем — как с обыкновенным чтивом, способом пощекотать нервы за счет чужой боли и несчастья. И вот уже 30 лет, за которые наследие Шаламова полностью открыто для читателей, включено в школьную и вузовскую программы, мы остаемся в роли тех самых студентов, которые не желали увидеть в выжившем зеке одного из самых неординарных писателей столетия.

Но книга Елены Михайлик может стать ценным ключом для тех, кто решит по-новому прочитать небольшое по объему и сверхмассивное по содержанию наследие Шаламова.