Поэты, просто поэты, больше, чем поэты

Обзор девяти биографий поэтов

Леонид Воронин. Эдуард Багрицкий. М.: Молодая Гвардия, 2018. Жизнь замечательных людей

Владимир Бондаренко. Северянин. М.: Молодая Гвардия, 2018. Жизнь замечательных людей. Малая серия

Вера Терехина, Наталья Шубникова-Гусева. Игорь Северянин. М.: Молодая Гвардия, 2018. Жизнь замечательных людей

Екатерина Мишаненкова. Белла Ахмадулина.: Любовь — дело тяжелое! М. АСТ, 2017

Илья Фаликов. Евтушенко Love story М.: Молодая Гвардия, 2017. Жизнь замечательных людей

Илья Фаликов. Борис Слуцкий. М.: Молодая Гвардия, 2019. Жизнь замечательных людей

Илья Фаликов. Борис Рыжий. М.: Молодая Гвардия, 2019. Жизнь замечательных людей. Малая серия

Никита Заболоцкий. Николай Заболоцкий. История жизни СПб.: Вита Нова, 2018

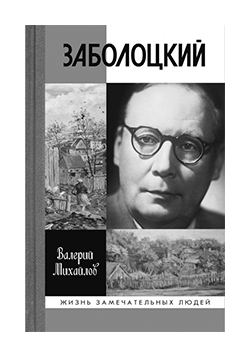

Валерий Михайлов. Николай Заболоцкий. М. Молодая Гвардия, 2018. Жизнь замечательных людей

Биографии поэтов — то, о чем писать труднее всего; по крайней мере, человеку, знающему, с какими сложностями сопряжена работа над ними. И все-таки такие книги выходят достаточно регулярно, а потому мы не можем обойти вниманием несколько новинок, появившихся в последние два-три года. Ограничимся книгами, посвященными русским поэтам XX века.

Первое имя — Эдуард Багрицкий. Приключения его репутации достойны отдельного текста. Скажем одно: если бы не место Багрицкого в официальной советской культуре, выход двух за десятилетие его биографий (рецензируемой и написанной М. Загребельным, которая появилась в издательстве Folio в 2012 году) едва ли был бы возможен по коммерческим причинам. Но нынешние биографы из всех сил пытаются избавить Багрицкого от клейма «красного», сочувственно ссылаясь на слова Георгия Адамовича:

«Если вчитаться в стихи Багрицкого, поймешь, что „политика” нисколько не была для него существенна и характерна, что, занимая в этой области ту или иную позицию, он лишь уступал требованиям среды. Естественно для него было занять именно такую позицию, которая среду удовлетворяла: этой ценой он добывал свободу быть…»

Но что в таком случае специально интересного в Багрицком? Тогда уж лучше потолковать о его друге Владимире Нарбуте (человеке, между нами говоря, куда более яркой биографии), о Сергее Нельдихене, о Георгии Шенгели. Хороших поэтов второго ряда (а Багрицкий всё же не Блок и не Мандельштам) в XX веке в России было много. Багрицкий интересен уникальным мировосприятием, от которого, однако, временами берет оторопь.

Леонид Воронин — опытный специалист. Именно он нашел в ИМЛИ автограф ранней редакции «Стихов о поэте и романтике». Он подробно и со знанием дела описывает одесский литературный мир 1910-х годов, используя и аутентичные материалы, и свидетельства самых разных авторов — от Катаева до Жаботинского. Но знание не всегда означает понимание. А еще робость исследователя не способствует пониманию. Биограф пытается максимально сгладить в личности Багрицкого все острые углы и не только не пытается осмыслить страшноватый пафос «TBC» и «Последней ночи», но и в связи с «Происхождением», текстом, проникнутым яростной «еврейской самоненавистью» («Еврейские павлины на обивке, еврейские скисающие сливки, костыль отца и матери чепец — всё говорило мне: „Подлец, подлец”»), вспоминает лишь анекдотическую историю про обиду пожилой матери поэта: «У меня сливки всегда были свежие». Больше обижаться было не на что?

Любопытно, что, очищая Багрицкого от обвинений в «красноте», Воронин одновременно пытается защитить Гумилева от противоположных упреков. «Фиктивной была и организация Таганцева, в которой якобы принимал участие Гумилев». Видимо, мимо Воронина прошли многочисленные публикации 1990–2000-х годов, в том числе книги Ю. В. Зобнина. Существование таганцевской организации и участие в ней Гумилева — документально доказанный факт. Сам поэт не скрывал своей причастности к борьбе с большевиками и гордился ею — зачем же его «отмазывать»? Чай не 1967 год на дворе. Багрицкий был по другую сторону баррикад — что не исключало высокого поэтического братства. Именно об этом ранняя редакция «Стихов о поэте и романтике». Да и поздняя, при всех компромиссах, тоже.

Хуже всего, что самого главного конфликта — не политического, а антропологического — биограф вообще не замечает. Багрицкий оказывается на границе двух несовместимых миров: культуры Серебряного века и культуры советской. По одну сторону — Блок, Гумилев, Михаил Кузмин (про общение Багрицкого с ним Воронин рассказать забывает), по другую — Борис Корнилов, Ярослав Смеляков, юный Александр Галич. Идеологически безусловно выбирая второй мир, Багрицкий оказывается ему чужд человечески и эстетически. Биограф же смотрит на него с этой, советской стороны водораздела и конфликта не замечает. Для него что Смеляков, что Ахматова — «хорошие поэты вообще», и Багрицкий становится в этот ряд.

Еще один недостаток книги — беллетризация. Смешение документированных фактов и цитат с вымышленными диалогами, без четкого разделения между ними — общая язва биографических книг.

* * *

Сразу двух биографий удостоился и Игорь Северянин. Об этом феномене нельзя не задуматься.

В разные эпохи существования русской поэзии были поэты, скажем так, не высшего уровня, пользовавшиеся по тем или иным социокультурным причинам более или менее массовым успехом. В 1840-м — Бенедиктов, 1885-м — Надсон, в 1900-м — Бальмонт, в 1915-м — Северянин, в 1941-м — Симонов, в 1960-м — Евтушенко, в 1965-м — Вознесенский, в 1990-м — Кибиров, в 2005-м — Быков, в 2015-м — Полозкова. Объективно в этом нет ничего плохого или ненормального. Беда в том, что в России начиная с определенного момента эти кратковременные изгибы народного (ну, не совсем народного, конечно, — народ читает милорда глупого, Донцову и Эдуарда Асадова, — скорее среднеинтеллигентского) вкуса стали увековечиваться в школьном курсе (включая самые продвинутые гуманитарные школы), в популярных поэтических и биографических сериях и как результат — в массовом сознании. Шестидесятые годы по-прежнему маркируются для непрофессионалов Евтушенко и Вознесенским. Это все равно, как если бы 1830 годы до сих пор маркировались бы Кукольником и Бенедиктовым, а не Тютчевым, Баратынским и т. д. Десятые годы Северянином, к счастью, не маркируются, но для массового читателя он входит в список «классиков», хотя едва ли всерьез читается.

Книга Н. Шубниковой-Гусевой и В. Терехиной, впервые изданная в 2015 году в издательстве ИМЛИ под строгим названием «Игорь Северянин. Научная биография» и переизданная ЖЗЛ, — строгая и скучноватая книга академических литературоведов. Анализировать факты они, в общем, и не пытаются, а так как тема менее идеологизирована, чем биография Есенина (вторая тема Шубниковой-Гусевой), то и странных утверждений меньше, и пафос на несколько регистров ниже. Так что когда автор второй биографии, Владимир Бондаренко, сетует на отсутствие у «академических литературоведов» интереса к «королю поэтов», он явно неправ.

Книга Н. Шубниковой-Гусевой и В. Терехиной, впервые изданная в 2015 году в издательстве ИМЛИ под строгим названием «Игорь Северянин. Научная биография» и переизданная ЖЗЛ, — строгая и скучноватая книга академических литературоведов. Анализировать факты они, в общем, и не пытаются, а так как тема менее идеологизирована, чем биография Есенина (вторая тема Шубниковой-Гусевой), то и странных утверждений меньше, и пафос на несколько регистров ниже. Так что когда автор второй биографии, Владимир Бондаренко, сетует на отсутствие у «академических литературоведов» интереса к «королю поэтов», он явно неправ.

Бондаренко видит в Северянине «просто поэта», свободного от философских и социальных интенций — «в этом смысле он был идеальным поэтом». Здесь стоит подумать о том, что такое просто поэт (к этой теме мы еще вернемся).

Подход этого биографа к теме иной — личный, почти интимный. До таких (не украшающих, на мой вкус, любое биографическое сочинение) пассажей: «Получается, я и отец поэта — коллеги. Я тоже по первой профессии — инженер-бумажник». (Интересно ли это читателю?) Книга Бондаренко о Бродском содержит внятную концепцию (с которой можно спорить, и мы спорили), и за ней стоит определенная литературная политика (которая была бы, вчуже говоря, даже разумной, если бы не противоречила всей многолетней логике существования «русской партии»). В книге про Северянина не прочитывается ни концепции, ни «политики». Да и кому в контексте нынешней литературной борьбы нужен кумир столетней давности? Рефлексии (эстетической и социологической, что в случае Северянина еще важнее) тоже, в сущности, нет. Есть лишь искреннее увлечение и искренняя привязанность к герою и его творчеству. Причем не столько к ранним текстам, где превосходящее меру обывательское простодушие сочетается с колоритным позерством и по-своему талантливой китчевой роскошью, не к тому, чем Северянин славен, а скорее к поздним стихам, где это простодушие предстает в чистом, незамутненном виде.

Вот из процитированного в книге хотя бы:

Моя жена мудрей всех философий,

Завидная ей участь суждена,

И облегчить мне муки на Голгофе

Придет в тоске одна моя жена.

Прелесть же — а у Северянина это практически беспрерывно. А все же любопытно, что искренние, «для себя», без задней мысли вкусы человека с литературной биографией Бондаренко, оказывается, именно такие.

* * *

Но если таков интерес к кумиру 1913 года, что же говорить о его двойниках, сыгравших сходную социокультурную роль позже на полвека? Вот три знаковые фигуры: Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко. Социальная иерархия видна сразу: биография Ахмадулиной появилась через 7 лет после ее кончины, Вознесенского — через 5, биография же Евтушенко — еще при жизни, в 2014 году (но после смерти героя в 2017 немедленно переиздана в другой серии издательства «Молодая гвардия»). Общественный вес оказывается прямо пропорционален «попсовости».

«Андрей Вознесенский» Игоря Вирабова — книга 2015 года, и потому выходит за рамки, которые мы себе поставили. Поговорим о двух других. Книга Екатерины Мишаненковой «Белла Ахмадулина. Любовь — дело тяжелое!» заканчивается (не угадаете!) справочным материалом «Мужья Беллы Ахмадулиной». В сущности, это главное, что содержится в книге. Мы в подробностях (деликатно смягченных) узнаем о романах и браках героини книги, кое-что о ее родителях и дочерях, даже о ее собаках. Немного — о литературных обстоятельствах 1950–1960-х: чтения в Политехническом, Литературный институт и исключение из него. Творчество же… Листая книгу, вдруг натыкаешься на такие слова:

«Стихи Беллы Ахмадулиной — это стихи женщины, которая не позволила себе быть несчастной. По-видимому, посчитала это недопустимым жеманством. Или, возможно и скорей всего, посчитала, что ей это не по чину. (Вот Ахматова — другое дело. Ей было можно.) И это ахмадулинское ненесчастье — самое ценное в ней, самое дорогое и самое честное. Ибо мы — люди, усвоившие весь ХХ век и первые 10 лет этого, — больше не имеем права быть несчастными.

«Стихи Беллы Ахмадулиной — это стихи женщины, которая не позволила себе быть несчастной. По-видимому, посчитала это недопустимым жеманством. Или, возможно и скорей всего, посчитала, что ей это не по чину. (Вот Ахматова — другое дело. Ей было можно.) И это ахмадулинское ненесчастье — самое ценное в ней, самое дорогое и самое честное. Ибо мы — люди, усвоившие весь ХХ век и первые 10 лет этого, — больше не имеем права быть несчастными.

Просто потому, что знаем о времени и о себе нечто такое, что не позволяет нам этого. Быть горькими, беспощадными, жесткими, манерными и трагическими, смешными или жалкими — да.

А вот несчастными — нет.

Ни Бродский, ни Ахмадулина, ни Шварц такие вещи себе уже не разрешали. И нам — даже не стоит и начинать».

По уровню рассуждений это явно выламывается из книги Мишаненковой, а главное — упоминается имя Елены Шварц, поэта явно не из той вселенной, с которой имеет дело биограф. (Сама-то Ахмадулина как раз эту вселенную и считала «своей», главными поэтами-современниками для нее были не друзья и соратники юности, а Бродский и Шварц). Объяснение простое: цитата принадлежит поэту Дмитрию Воденникову. У которого за плечами своя непростая история «флирта» с масскультом (а иначе его мнение Мишаненкову, вероятно, и не заинтересовало бы), но тем не менее… И еще ряд цитат из разных критиков. Ими биограф в данном случае ограничивается. Может быть, это и мудро.

Книга Ильи Фаликова «Евтушенкою Love story» — «не юбилейный панегирик, не памфлет, не сухо изложенная биография. Это — эпический взгляд на мятежный XX век, отраженный, может быть, наиболее полно, выразительно и спорно как в творчестве, так и в самой жизни Евг. Евтушенко». Век в описании биографа оказывается вполне соразмерным герою — суетливым, стремительно-поверхностным, самовлюбленным.

Нет, биограф многое понимает. «Говорят, человек состоит из воды, которой в нем от 75 до 90 процентов. В Евтушенко воды много, по максимуму. А, допустим, у лапидарного Геннадия Айги (царствие ему небесное) — всего ничего». Интересно, выйдет ли в обозримом будущем в ЖЗЛ биография Айги? Вряд ли. Разве что ее оплатит правительство Республики Чувашия. Так же, впрочем, как биографии Леонида Аронзона или Всеволода Некрасова, или той же Елены Шварц, или даже Д. А. Пригова. Да и в случае Виктора Сосноры, боюсь, ждать придется долго. Издателей упрекать нечего: перед ними стоит вопрос окупаемости. Мир серьезной современной литературы — это мир сложных и множественных иерархий. То ли дело советская литература с ее четко обозначенными ролями, позициями и статусами, на десятилетия закрепившимися в массовом сознании.

Нет, биограф многое понимает. «Говорят, человек состоит из воды, которой в нем от 75 до 90 процентов. В Евтушенко воды много, по максимуму. А, допустим, у лапидарного Геннадия Айги (царствие ему небесное) — всего ничего». Интересно, выйдет ли в обозримом будущем в ЖЗЛ биография Айги? Вряд ли. Разве что ее оплатит правительство Республики Чувашия. Так же, впрочем, как биографии Леонида Аронзона или Всеволода Некрасова, или той же Елены Шварц, или даже Д. А. Пригова. Да и в случае Виктора Сосноры, боюсь, ждать придется долго. Издателей упрекать нечего: перед ними стоит вопрос окупаемости. Мир серьезной современной литературы — это мир сложных и множественных иерархий. То ли дело советская литература с ее четко обозначенными ролями, позициями и статусами, на десятилетия закрепившимися в массовом сознании.

Но вернемся к Евтушенко. Удивительным образом «больше, чем поэт» оказывается двойником «просто поэта» в интерпретации Бондаренко. И тот и другой самоупоенно проделывают свой путь по поверхностным слоям бытия, не задумываясь ни о «месте человека во Вселенной», ни «о жизни и смерти», ни о природе языка, ни о сути творческого процесса. Фаликов тоже не погружается глубже этих слоев, но и о них говорит как-то сбивчиво. Начинает разговор о скандале вокруг стихотворения «Бабий Яр» — и тут же переводит разговор на Эренбурга, потом на очередную книгу Евтушенко, на его турпоездку в Швецию с Рождественским, Окуджавой и Станиславом Куняевым (!), на переписку с редактором Косолаповым, на Шостаковича и его 13-ю симфонию (и здесь все-таки возвращается к «Бабьему Яру»)…

Но, может быть, благодаря этой «спутанности» в текст вдруг врывается какая-то другая жизнь, и читатель как будто просыпается. Вот упоминается Бродский, чью подборку рассматривает «Юность» — и отклоняет: нет, никакой антисоветчины — просто она «зачеркивает все, чем жил журнал». А вот — «Комитет госбезопасности докладывает, что 12 января сего года были получены сигналы о готовившейся демонстрации политического характера на площади Маяковского в Москве в защиту поэта Евтушенко, который, по мнению автора, якобы сослан в армию на Кавказ за стихотворение «Письмо Есенину». Никакой демонстрации не было — но ведь молодые благородные идиоты, готовые заступиться за благополучнейшего мастера просчитанных эскапад, могли всерьез сломать себе жизнь.

* * *

Но те же самые черты — поверхностность и «прыганье мысли» — кажутся куда менее приемлемыми в написанной тем же Фаликовым биографии совсем другого по духу и складу поэта, фигуры трагической и многомерной, Бориса Слуцкого. Позволю себе процитировать свой отзыв о журнальном варианте книги: «Интересной информации немало, но изложена она бессистемно. Например, начиная разговор про жену Слуцкого, исследователь перескакивает то на его мать, то на поэтессу Ксению Некрасову, то на Светлану Аллилуеву, то на Лилю Брик. Поэтому вычитываешь из книги не концепции, не толкования, а отдельные факты, относящиеся к разным годам и иногда слабо между собой связанные». Факты самые разные — в том числе на первый взгляд не внушающие к герою симпатии. Скажем, чего стоит такое описание встречи Слуцкого с молодыми ленинградскими поэтами:

«Дошло дело до стихов. Слуцкий вел себя властно и на первый взгляд бесцеремонно. Он мог оборвать читающего, сбить его каким-то совершенно неожиданным вопросом или категорическим мнением. При всем этом стихи он слушал с огромным вниманием, как будто сразу безошибочно определял их качество. Больше других ему понравились стихи Лёни Агеева, и он тут же об этом заявил: „Вот настоящий поэт. У него ничего не придумано, а всё прямо из жизни, а не из книжек. И стихи жесткие и суровые, в них виден будущий мастер. Вот кто будет большим поэтом!” Как ни странно, стихи Глеба Горбовского, который тогда ходил у нас в главных гениях, произвели на него меньшее впечатление. Александру Кушнеру он сказал: „Скучные стихи. Правда, стихи, но унылые. И фамилия — Кушнер. Еврейская фамилия. С такой фамилией печатать не будут”. — „Но у вас же тоже еврейская”, — возразил кто-то робко. „Во-первых, не еврейская, а польская. А во-вторых, меня уже знают”, — отрезал он».

«Дошло дело до стихов. Слуцкий вел себя властно и на первый взгляд бесцеремонно. Он мог оборвать читающего, сбить его каким-то совершенно неожиданным вопросом или категорическим мнением. При всем этом стихи он слушал с огромным вниманием, как будто сразу безошибочно определял их качество. Больше других ему понравились стихи Лёни Агеева, и он тут же об этом заявил: „Вот настоящий поэт. У него ничего не придумано, а всё прямо из жизни, а не из книжек. И стихи жесткие и суровые, в них виден будущий мастер. Вот кто будет большим поэтом!” Как ни странно, стихи Глеба Горбовского, который тогда ходил у нас в главных гениях, произвели на него меньшее впечатление. Александру Кушнеру он сказал: „Скучные стихи. Правда, стихи, но унылые. И фамилия — Кушнер. Еврейская фамилия. С такой фамилией печатать не будут”. — „Но у вас же тоже еврейская”, — возразил кто-то робко. „Во-первых, не еврейская, а польская. А во-вторых, меня уже знают”, — отрезал он».

К каждой фразе здесь можно составить длинный культурологический комментарий. Есть о чем порассуждать. Но — другим. Автор биографии дал им информацию к размышлению, но не более того.

Третья новая книга Фаликова в ЖЗЛ — про Бориса Рыжего. И это не столько биография в прямом смысле слова, сколько воспоминания о рано умершем поэте — одном из очень немногих, чье имя вошло за постсоветское время в массовое сознание. Собственно, и сам этот успех, и интерес к Рыжему именно Фаликова симптоматичны: Рыжий — человек постсоветской эпохи, полностью ментально отождествившийся с советским миром (не политически и идеологически, а житейски, социально советским) во всей его убогости… и погибший. Почему конкретно — не так уж важно. Может быть, поиск выхода из такого XX века в XXI был уж слишком труден? Именно потому, что это был не настоящий «совок», а миф, конструкт. Вот характерная сцена:

«В комнате за сценой собралась послеконцертная компания, и Борис почитал свои стихи наравне с другими, а потом спросил:

— Евгений Александрович, вам не кажется, что здесь только два поэта — вы и я?

Евтушенко ответил, коротко подумав:

— Да, наверно.

Шел июнь 1997-го. Евтушенко прилетал в Екатеринбург на один-единственный концерт. Через три года Борис сказал мне:

— Я не читал ни строки Евтушенко».

Во всяком случае, полумемуарная книга Фаликова вызывает сочувствие к герою. Человеческую эмпатию вызывают и стихи Рыжего; многие искренне принимают это за поэтическое чувство.

* * *

До сих пор мы говорили о поэтах второго ряда или об исторически небесспорных фигурах. Но вот перед нами две книги, посвященные автору истинно великому — Николаю Заболоцкому.

Первая биография поэта, написанная его сыном, вышла давно. Но в 2018 году, уже после смерти Никиты Николаевича, вышла новая ее версия, дополненная и отредактированная крупнейшим специалистом по творчеству Заболоцкого — Игорем Лощиловым. Биография эта прежде всего очень дельная. После неловкой беллетризации Воронина, после скачков мысли Фаликова приятно читать простой, логичный, последовательный рассказ человека, который и писателем-то не был. Даже при описании трудных и неловких ситуация (любовный «четырехугольник» Заболоцких, Гроссмана и Роскиной в 1956–1957 годы или нежелание поэта встретиться с вышедшим из лагеря братом) Никита Николаевич Заболоцкий находит возможность, проявив такт и уважение к памяти родителей, назвать, однако, вещи своими именами.

Первая биография поэта, написанная его сыном, вышла давно. Но в 2018 году, уже после смерти Никиты Николаевича, вышла новая ее версия, дополненная и отредактированная крупнейшим специалистом по творчеству Заболоцкого — Игорем Лощиловым. Биография эта прежде всего очень дельная. После неловкой беллетризации Воронина, после скачков мысли Фаликова приятно читать простой, логичный, последовательный рассказ человека, который и писателем-то не был. Даже при описании трудных и неловких ситуация (любовный «четырехугольник» Заболоцких, Гроссмана и Роскиной в 1956–1957 годы или нежелание поэта встретиться с вышедшим из лагеря братом) Никита Николаевич Заболоцкий находит возможность, проявив такт и уважение к памяти родителей, назвать, однако, вещи своими именами.

Да, глубокой интерпретации поэзии Заболоцкого здесь нет, но ее и не ждешь. Она, несомненно, была бы в книге самого Лощилова, если бы он взялся за нее, — но ученый сделал иной выбор, дополнив плодами своих изысканий книгу сына поэта. Чего стоит подробнейшая документированная хроника борьбы за пересмотр дела Заболоцкого в 1939–1944 годы.

Интерпретации и вообще свежих мыслей ждешь от книги В. Ф. Михайлова. С чего же начинает второй биограф Заболоцкого свои рассуждения? С разговоров, о том почему Николай Заболотский, став писателем, несколько изменил звучание своей фамилии. Почему-то этот факт кажется автору сверхзначимым. Следует длинное рассуждение о псевдонимах: поминаются и Андрей Белый, и Саша Черный, И Демьян Бедный, и Михаил Голодный, и, наконец, поэт Николай Тряпкин, который, обладая неэстетичной фамилией, псевдонима не взял. Приводится длинное стихотворение Тряпкина — автора, от Заболоцкого во всех смыслах весьма далекого. Зачем? Забегая вперед: сообщая о том, что Заболоцкий не писал стихов в заключении, Михайлов зачем-то вспоминает Александра Солодовникова, которого Заболоцкий никогда не встречал и даже имени его не знал, который в лагере писал, и приводит стихи Солодовникова, не имеющие ничего общего с Заболоцким. Зачем, опять-таки? Разве никто больше стихов в лагере не писал?

Регулярно Михайлов вступает в дискуссии со своими коллегами и предшественниками, в том числе автором этой рецензии. Само по себе это было бы прекрасно — в спорах рождается истина, — но, к сожалению, не всегда понятно, что именно вызывает несогласие биографа и какова его собственная позиция. Там же, где автор все-таки предлагает свою интерпретацию того или иного эпизода, возникает ощущение недостаточного понимания контекста. Даже не контекста биографии Заболоцкого и его окружения (тут Михайлов добросовестно прочитал источники), а общелитературного и исторического.

Приведем лишь один пример.

«С чего бы это Бухарин решил поддержать Николая Заболоцкого? Ведь публикация в центральной газете значила, что молодой поэт, которого уже несколько лет склоняли в печати как врага, политически благонадежен и, кроме того, имеет вес в литературе. Вряд ли это было обычным покровительством: слишком одиозную фигуру контрреволюционера, „кулацкого поэта” вылепила литературная критика из Николая Заболоцкого в предыдущие годы. Скорее всего, Бухарин выражал таким образом свое особое мнение, скрыто полемизировал с властью».

В действительности бывший «правый уклонист» Бухарин в середине тридцатых избегал всего, что напоминало бы о его былых расхождениях с генеральной линией партии. Заболоцкого же он поддерживал по той же причине, по которой поддерживал Мандельштама и Пастернака. Искренне любивший модернистскую поэзию, Бухарин сознательно противостоял «упростительным» тенденциям в культуре — до тех пор, разумеется, пока это казалось безобидным и безопасным. В обстановке 1934 года, когда власти в преддверии Первого съезда писателей отказались от поддержки пролетарской литературы и стали проявлять некоторый либерализм по отношению к «попутчикам», подобная позиция вовсе не выглядела проявлением оппозиционности.

Одна тенденция, впрочем, понятна: Михайлов пытается «очистить» Заболоцкого (так же, как Воронин Багрицкого) от любых идеологически конфликтных интерпретаций. Нет, подчеркивает он, молодой Заболоцкий не был «красным», не был «богоборцем»! Но как можно не увидеть богоборчества и апологии революционного насилия хотя бы в стихотворении «Пир» (которое от того не перестает быть гениальным)? Старается биограф и не думать о драматических противоречиях между ранней и поздней поэтикой Заболоцкого, о том, насколько добровольной была его эволюция.

Одна тенденция, впрочем, понятна: Михайлов пытается «очистить» Заболоцкого (так же, как Воронин Багрицкого) от любых идеологически конфликтных интерпретаций. Нет, подчеркивает он, молодой Заболоцкий не был «красным», не был «богоборцем»! Но как можно не увидеть богоборчества и апологии революционного насилия хотя бы в стихотворении «Пир» (которое от того не перестает быть гениальным)? Старается биограф и не думать о драматических противоречиях между ранней и поздней поэтикой Заболоцкого, о том, насколько добровольной была его эволюция.

«В столбцах мысль и живопись заслонили собственно музыку, изрядно потеснив ее на второй план в той широкой, резкой и яркой картине бытия, которую создавал поэт.

Но прошло время — и музыка в поэзии Заболоцкого взяла свое, будто бы заново омытая чистой, животворной влагой вечной гармонии».

Речь не о том, какой Заболоцкий выше, ранний или поздний (допустим, тут возможны разные позиции), а о глубине анализа.

Еще один досадный недостаток книги — чрезмерно фамильярный тон, местами напоминающий о биографическом стиле А. Марченко. Например, если Заболоцкий мог называть Хармса и Введенского «Данькой» и «Шуркой», это не значит, что так следует (не один и не два раза) называть их его биографу.

Тем не менее, поскольку книга Михайлова содержит ряд фактов и подробностей, не упомянутых у Никиты Заболоцкого, а почерпнутых из других источников, в ней тоже есть польза.

Подведем итог. Настоящая биография поэта включает в себя и историю его «внешней» жизни, и, скажем несколько выспренне, «биографию музы». Одно без другого немыслимо. И за тем и другим в идеале должен стоять внятный сюжет, понятная концепция, не деформирующая факты, а толкующая их. Но часто ли бывают такие биографии? Увы, нет. А потому даже частичное выполнение задачи полезно. Иные книги станут ступеньками для будущих исследователей. В других случаях исполненная работа вполне соответствует духу судьбы героя и его месту в вечности, и бессмысленно было бы требовать большего.