Поэтический язык закаляется

Лев Оборин — о трех поэтических новинках

Windah Limbai / Unsplash

Синтез человеческого разума с искусственным интеллектом, погружение в толщу классической европейской поэзии, поиск преодоления чувства дереализации — таковы основные мотивы трех недавно вышедших поэтических сборников, о которых для читателей «Горького» рассказывает Лев Оборин.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

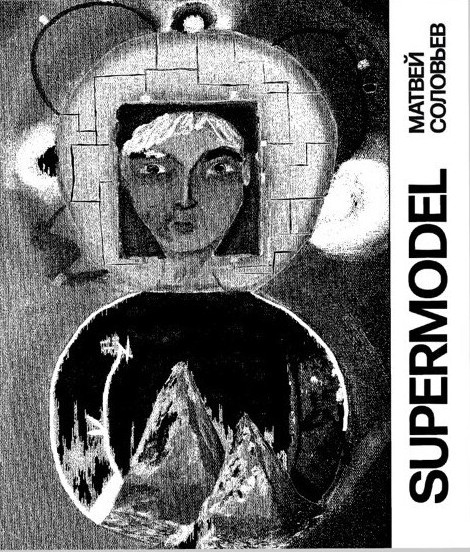

Матвей Соловьев. Supermodel. М.: Полифем, 2025

При изготовлении транзисторов используется травление — работа кислотами и другими реактивами, выборочно снимающими слой материала. Физическое уничтожение части материала обеспечивает точность рисунка и делает возможной саму связь. Выборочность вообще оставляет работу для мозга — будь то белкового или кремниевого. В книге Supermodel Матвей Соловьев, с одной стороны, создает конструкции повышенной, бриколажной сложности, сталкивает разные эпохи и переводит одну на язык другой и наоборот, как в стихотворении «Святки»:

Селфи тут из современности, средства связи рейнджеров — из XX века, лес вообще вневременной.

А с другой стороны, получившуюся цельность Соловьев готов разрушить, протравить кислотой, чтобы получилась вместо ткани лишь сетка ассоциаций и догадок. На графическом уровне это обеспечивается долгими разрывами в строках, как будто оставшихся без середины. Вот, например, что происходит у него с классическим субстратом — где-то тут остались частицы Пастернака и испытавшего пастернаковское влияние Ерёмина:

По словам Евгении Сусловой (чье предисловие, ей-богу, сложнее, чем описываемые им тексты), проект Соловьева «стремится радикально преобразовать отношения между языком и миром» и характеризуется страстью. Возможно, страсть здесь — во множественном числе: через книгу проходит христологический мотив, и одна из основных ее идей — синтез божественного творения, человека, и человеческого творения, искусственного интеллекта. Вероятно, поэтому среди сюжетов, о которых напоминает Соловьев, особенно важно Рождество. Так появляются «кинетический ИИсус», Jesus.com. Узлы сетки, сплетенной Соловьевым, завязаны так, чтобы вызывать не память о священном тексте, но скорее ощущение его присутствия, мерцание христианских символов:

Стихи Соловьева сильнее всего именно там, где он не высказывает все подразумеваемое, не впадает в синтаксическую тяжесть или сюрреалистическую глоссолалию. Сгущать смысл у него лучше получается в словотворчестве, потому что там, где общее поле фрагментировалось, его осколки через время-пространство притягиваются друг к другу. Так получается какая-нибудь «велоногая прыть оленя»; так стихотворение становится сценарием, по которому читателю интересно снимать свое внутреннее кино:

Здесь все время что-то происходит в настоящем времени, все время исполняются какие-то процессы, отыгрываются сюжеты, проходятся квесты. В более связных текстах слышен опыт переживания метареализма — так происходит в стихотворении «Проклятая саванна», где театр военных действий становится действительно театром со своей сценической логикой. В целом ближе к концу книги становится ясно, что до нового чуда Рождества еще очень далеко: имитация победительной маскулинности в финальном тексте Fascination (где воспроизводится завороженность физиологией победы сильного над слабым) ближе скорее к 1930-м, к жестокому обаянию Багрицкого. С той разницей, что Соловьев это обаяние, разумеется, критикует, пропуская через фрагментарный процессор своего письма. В итоге возникает книга, напоминающая и о мышлении нейросистем, и о мистерии, и о музыке.

Алексей Пурин. Паруса. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2025

Подчеркнуто консервативная поэзия, вдобавок подкрепленная большим эссеистическим корпусом, не так уж часто появляется в наших обзорах, и выход 700-страничного сборника известного петербургского поэта, тонкого переводчика Рильке и Бенна, — повод исправить ситуацию. Сюда вошли избранные стихи, переводы и эссе за пятьдесят лет работы, но стройматериал этих десятилетий практически неощутим. Течение времени скрадывается единством стилистики. Хотя в книге хватает стихотворений на исторические сюжеты, поэтика Пурина кажется вневременной — по крайней мере на первый взгляд. Мастерская выделка заставляет вспомнить поэтов подчеркнуто консервативных, различные изводы пушкинианства: здесь есть даже «Я памятник воздвиг — едва ли ощутимый / для вкуса большинства и спеси единиц». В таком контексте «вневременность» — сознательный жест длиною в жизнь.

«Читая стихотворение, я утрачиваю свое временно́е (и вре́менное) я, отождествляюсь с Тютчевым, с Цицероном, становлюсь как бы никем. <…> Поэзия подобна сверхскоростной связи, мгновенно соединяющей меня, жителя двадцать первого этажа, с доисторическим, мифологическим подземельем», — говорит Пурин в эссе «Повернутый вспять», вторя своему любимому Анненскому, который писал в «Книге отражений» «о том, что мной владело, за чем я следовал, чему я отдавался, что я хотел сберечь в себе, сделав собою». В предисловии к сборнику Алексея Машевского Пурин утверждает: «Поэт становится зрелым, когда влияние на него старших собратьев превращается в завораживающее перешептывание с ними». При чтении его собственной книги часто кажется, что это старшие собратья шепчут через младшего медиума. Какие-то из стихов в «Парусах» можно было бы приписать Вячеславу Иванову (тут есть даже сонеты об Италии), что-то — Александру Илюшину или Кушнеру. Среди прямо названных ориентиров — Набоков и Ходасевич. Главный же ориентир здесь — вера в силу классической просодии, то и дело подталкивающей к отсылкам — то к Лермонтову через Блока («Родись чуть раньше мы — лежали бы / уже на Машуке некошеном»), то к Пастернаку («художник, презирай архивы»), то к Фету:

У чукчей нет Анакреона,

зырянам хватит и Айги.

Но кто метрического звона

придаст стенаниям пурги?

По уровню, эм-м-м, шовинизма сказать «зырянам хватит и Айги» — примерно то же самое, что сказать «монголам хватит и Басё», и это высокомерие позволяет многое понять о литературных установках автора. В одном эссе Пурин причисляет Айги и других поэтов, например Пригова, к «маргинальной литературе». Повторяя схожие замечания Бродского, он обвиняет Айги в том, что он «как бы говорит по-русски, думая по-немецки», а «отсутствие дисциплины ведет Айги к лексическому атеизму — нелюбви к слову, неверию в слово». Ну да, Айги действительно не верил в дисциплинированное слово, ему как-то больше нравились снежные поля, и, какой ритм придавать пурге, он хорошо понимал.

Впрочем, для Пурина и Хлебников «абсолютно деструктивен», а заумь — ругательное слово. Признавая, что стихи — не «гладкая, прогулочная поверхность», что «для поэта… мучительно скольженье по гладкописи уже освоенных стилевых интонаций», он при этом раз за разом обращается к строгой метрике, к логике регулярного городского пейзажа, к экфрасису произведения искусства. Для него важны история, археология, дающие то самое волнительное чувство соприкосновения со всеми этажами человеческого прошлого, и этими материями он не хочет орудовать, как Хлебников своими Эр и Эль. Неудивительно, что в «Парусах» много антологического жанра. Царскосельского текста, египетского, византийского, итальянского текста — скажем, венецианских «ведут»:

Золотой слепящий шар,

там, откуда лучший в мире

вид на все четыре шири

открывается сквозь пар

мелкой мороси, в краю

мореходных аллегорий,

где грот-мачтою Егорий

держит звонницу свою, —

монотонный Фаэтон,

беззаконный сын круженья,

ты плывешь среди скольженья

погруженных в ровный сон,

еле зыблемых гондол

вроде брошенного ростра —

без руля, без цели, просто.

Век могущества прошел.

Это стихотворения-пейзажи, «стихи о»: они виртуозно выписаны, легки — и этого довольно. Антураж охотно укладывается в классические метры и любит ласку звукописи. Если соположения «гондолы» и «гондона» неоклассики и старшие символисты себе бы не позволили, то за такую игру корнями они приняли бы Пурина в свой круг:

Почти египетское лето:

в зените копится гроза.

А мне с фаюмского портрета

сияют темные глаза

сокровищами коптских копей.

Под крестным знаменьем зениц,

что ратный мученик Прокопий,

копье я опускаю ниц.

Для символистов, впрочем, было важно демоническое/демиургическое начало. Пурин ближе к акмеистам: поэт в его понимании — не демиург, а искушенный медиум. Ему дан некий о́рган, производящий музыку из высокого и низкого, полнокровного и статичного, и командам этого о́ргана подчинены его действия. В стихах Пурина обычен императив — постоянные обращения к себе самому, приказания и советы поэту: как повернуться, куда посмотреть, чтобы лучше увидеть вещь.

Это значит, что время все же должно проникать в стихи — не только на уровне деталей, но и на уровне языка. Пурин, глубоко понимающий Анненского, Кузмина, Мандельштама, Вагинова, Заболоцкого, разумеется, не отвергает модернизм. Но «модерная» речь начинает звучать у него не там, где он ищет сопричастности ко всему европейскому культурному универсуму, а только там, где этот поиск отодвигается в сторону «личным» высказыванием. Где за взгляд на вещь заплачено незаемной монетой:

«Я запла́чу!» — мне сказано было, когда

мы прощались (навек?).

Как вода, утекали во мрак поезда

(помнишь, что там изрек этот грек —

Гераклит или Мельхиседек: навсегда!)

и на мокрой реснице мерцала звезда

(то ли капля дождя, то ли снег).

Что́ на свете вокзального дыма горчей

и жалчее клейма неудач,

и бессмысленней наших прощальных речей!..

Лишь зареванных рельсов слепящий ручей,

как твои поцелуи, горяч —

лишь бесплотная тень воспаленных ночей,

задыхаясь, мне шепчет: заплачь.

А дальше — опять метапоэтика. Центонность у Пурина — не жонглирование цитатами, а продление дивного благозвучия. Ад — насильственная профанация поэзии, ощущаемая с набоковским омерзением («То Моцарт „Мурку“ напоет, / то Данта выведут в расход, / то Блока вздернут за котельной…») — постмодернизм, в отличие от модернизма, Пурин, понятно, на дух не выносит. Рай, напротив, — в целокупности того, что, даже если утрачено в физическом мире, сохраняется в памяти:

Один есть сад — над Западной Двиною,

он спит во мне, он снится мне во сне,

он — как душа, он навсегда со мною,

он дышит мной, он шелестит во мне.

Вот что на самом деле вневременное, и прекрасно; а Айги с Хлебниковым обижать не нужно бы.

Евгения Лавут. Тупые и острые предметы. Тель-Авив: Издательство книжного магазина «Бабель», 2025

С момента выхода предыдущей книги Евгении Лавут прошло несколько исторических эпох. «Тупые и острые предметы» застают нас в точке рутинизации катастрофы, когда для ее описания уже выработались общие места: «В этом году почти ни разу никто не открыл вовремя / наступивший месяц / на откидном настенном календаре / потому что прошлого года не было /, а следующего не будет». Стихи о нынешнем месте обитания проникнуты чувством дереализации (тут стоит вспомнить, что Лавут — главред издания «Слова вне себя»):

Рассредоточася

По городам и весям

По другим поясам

Снега уже не месим

Больше почти не весим

Чем каждый сам

Куколки вместо нас

Не свое сообщество, не свои новости («Польша дает танки Канада дает танки / Португалия не дает танки»). Речь обустраивается в изгнании так, как это было у поэтов первой волны эмиграции: возникают, конечно, сны о покинутых друзьях, фантомные боли покинутых мест. В книге, например, есть раздел «Абрамцево» — и я тут очень хорошо автора понимаю. Еще один раздел посвящен эпизодам московской жизни — и сейчас выглядит как старый фотоальбом:

И Варя курит стоя на окне

Держась за раму Варь я не могу

Смотреть спокойно Варя ты уже

Ломала спину — в арку под нее

Ныряет с коробом курьер, и эхо

Разносит по двору: да я держусь.

Ни вспомнить ни забыть

Вместе с тем становится ясно, что у выросшей с тех давних пор русской поэтической фразеологии — свои драмы обживания новых пространств, и это чувствуется на разных уровнях. Один уровень, например, сленг в пронзительном описании разговора со взрослым ребенком («Почему никто не сказал мне / Говорит Петя / Что нужно готовить план Б»; занятно сравнивать это с интернет-жаргоном 2000-х, воспроизведенном в старом стихотворении «Лайвинтернет»). Другой уровень — адаптация лирического «мы», столь характерного для поэзии 1990–2000-х, к новым состояниям и ощущениям:

Города где мы селимся малы или велики

Мы теряемся в них или торчим как лишние зубы

Отрастают новые языки

Глаз выбирает что-то из-под руки

Камень трупик животного пену горной реки

Толпящиеся по краям хайвея краны и трубы

Слава вздрогнувшей и погасшей строке «беги».

Курсам валют прогнозам погоды

Как выясняется я и Бобби Макги

Почти ничего не любим кроме свободы

Это «мы» вырастает из «я», защищенного, как зимним комбинезоном, поэзией прошлого и любовью старших. Момент его кристаллизации, пожалуй, запечатлен в старом стихотворении-манифесте: «мы все чьи-то дети у нас остались привычки / втайне предпочитать зажигалкам спички / ходить босиком полуночничать говорить тише / чем удобно тому кто пытается нас услышать…» В давней статье Илья Кукулин писал о Лавут как об одной из поэтов, в 1990-е воссоздававших «детское, слабое, растерянное „я“». Выстроенная в обратном хронологическом порядке, новая книга Лавут показывает, как по манию кнопки rewind, возникновение из «я» «мы»: схожих, объединенных с «я» общим мироощущением. Как и в ранних стихах Лавут — часть из них входит в предпоследний раздел сборника, — в новых много захватывающей просодической красоты. Она действует в конфессиональных, «личных» текстах, резонируя со стихами Полины Барсковой, Елены Фанайловой и Марии Степановой. Она же позволяет стихотворению укрыться в хрестоматийной цитате (из Пушкина, из Крылова) или в квазифольклорной формуле: «от ворот поворот чуме — / на воротах крест: / дрогнет враг / бог не выдаст / свинья не съест», или: «я такая стала не я — / не берет сквозняк не страшит земля / чем ниже нуля / тем я проворнея / ух я теперь змея / по холодному полу скольжу за мышью / в ледяную гору хожу за тишью». Последние строки подсказывают, что эти новые умения говорящую совсем не радуют: они работают на, опять же, чувство дереализации, которое нахлынуло на целое интеллектуальное сообщество и никак не схлынет.

Я не хочу сказать, что регулярный стих как-то работает на «оторванность», а верлибрический — на «укорененность»: Лавут относится к тем поэтам, которые хорошо владеют разными техниками. Ощущение, что нащупываешь какую-то опору, но и она оказывается ненадежной или мнимой, — общее для всего сборника. Как и Пурин, Лавут обильно использует императивы, но они гораздо более срочные и насущные. Тревожные инструкции посреди хорошо переданной растерянности. Не так уж важно в этом смысле, что эти стихи — «Тревожиться и бормотать / И детские рисунки путать / Где не успел поставить дат / Где дат поставить не успел / Где дату не успел поставить» — были написаны до 2022 года: разве те самые мы не были увлечены тревожным бормотанием много лет подряд? «что мы будем делать если доживем до войны?»

Обратная хронология в книге Лавут производит интересный фокус: она будто разматывает клубок поэтического языка и показывает, что нить всегда оставалась целой, даже если такую нить применяют для очень печальных узоров. На нить действительно похоже: даже синтаксис тут иногда выглядит как стежки, предложение заканчивается, а следующее начинается как бы из-под предыдущего: «Как-то я / Не подготовилась / Не договорилась / Что-то у меня грелось / Что-то варилось». Не совсем устная речь, не совсем и правильно-письменная — но несущая на себе отпечаток времени, суеты, уходившей и в письмо. Если же прочитать книгу в обратном порядке, видно, что нить с годами становится и суровее, и прочнее. Поэтический язык Лавут закаляется.