Почему соц-арт должен быть уничтожен, а его создатели преданы забвению

Рецензия на книгу Зиновия Зиника «Нога моего отца и другие реликвии»

Зиновий Зиник. Нога моего отца и другие реликвии. Екб.: Кабинетный ученый, 2020

Чрезвычайно трудно и чрезвычайно интересно писать о сборнике, центральный текст которого увидел свет в далеком 2005 году, когда совсем еще юный автор этих строк с наивной заносчивостью недохипстера полагал, что «Ulysses» James’а Joyce’а в переводе Хинкиса и Хоружего — сумма и вершина мировой культуры. Людям свойственно меняться быстрее, чем нам хотелось бы. И вот уже все реже с зеркала на нас смотрят романтические глаза Stephen’а Dedalus’а, и все чаще мы замечаем, как проскакивает в нашем лице пресыщенная истома Leopold’а Bloom’а. Если такие метаморфозы происходят с человеком из плоти и крови, которого можно пощупать, обнять или съесть, чтобы удостовериться в его реальности, то что уж говорить о такой эфемерной субстанции, как художественный текст.

Чрезвычайно трудно и чрезвычайно интересно писать о сборнике, центральный текст которого увидел свет в далеком 2005 году, когда совсем еще юный автор этих строк с наивной заносчивостью недохипстера полагал, что «Ulysses» James’а Joyce’а в переводе Хинкиса и Хоружего — сумма и вершина мировой культуры. Людям свойственно меняться быстрее, чем нам хотелось бы. И вот уже все реже с зеркала на нас смотрят романтические глаза Stephen’а Dedalus’а, и все чаще мы замечаем, как проскакивает в нашем лице пресыщенная истома Leopold’а Bloom’а. Если такие метаморфозы происходят с человеком из плоти и крови, которого можно пощупать, обнять или съесть, чтобы удостовериться в его реальности, то что уж говорить о такой эфемерной субстанции, как художественный текст.

«Ногу моего отца», этот довольно крупный текст без определенной жанровой принадлежности, без труда можно было бы представить в виде очерка для сайта радио «Свобода» или, например, он мог бы стать частью непродолжительного феномена ЖЖ-прозы. Но в итоге он был опубликован во вполне солидном, хоть и скромном, толстом журнале «Урал», которым тогда руководил Николай Коляда (и такие были времена совсем недавно: главный режиссер пусть не открыто оппозиционного, но все же имеющего славу опального, театра мог быть редактором респектабельного провинциального издания). Мы так много внимания уделяем контексту, в котором была впервые размещена «Нога...», потому что теперь, выйдя не в журнале, а в виде книги, которые, к счастью, у нас уже никто не читает, она наполняется новыми смыслами, становясь не только самоценным текстом, но и приветом из эпохи, когда уже стало понятно, что что-то в России пошло не так, но мало кто мог уверенно сказать, что именно. Приветом из эпохи, когда жертвами репрессий становились честные радикалы, а не умеренные граждане; из эпохи, когда профессиональные оскорбившиеся лишь смешили народ, устраивая церемонии с отправкой книг Сорокина в символический унитаз. Сейчас текст Зиника, в котором среди прочего есть, например, рассуждение о гомоэротической природе парада Победы, наверняка вызвал бы скандал федерального масштаба — с доносами, петициями, отставками редколлегии и прочими безобразными приметами текущего дня. В общем, теперь такая литература в нашей стране может находить путь к читателю лишь через книги, которые, повторимся, никто, слава Богу, не читает; через книги, выпускаемые последними энтузиастами любви к печатному и непечатному слову вроде чудесного уральского издательства «Кабинетный ученый».

Но «Нога моего отца» интересна еще и родным для себя контекстом ушедшей в небытие тихой мужской прозы, которая проиграла напыщенному брутализму упрощенной прилепинской версии Лимонова. В том же 2005 году вышла, например, повесть Антона Тихолоза «Без отца», удивительно схожая с текстом Зиника и тематически, и интонационно. Само существование такой литературы говорит о том, что в нашем обществе был если не запрос, то готовность к принятию мужского голоса, способного без иронических ужимок говорить на такую «немужскую» тему, как смерть родного человека и сопутствующая ей душевная боль.

Рассказчик «Ноги...» — собственно, сам Зиник — эмигрант третьей волны, воинствующий антисоветчик, временно вернувшийся из Лондона в Москву, чтобы проводить отца в последний путь. Отец его — полная противоположность сына, абсолютный «советский человек», инвалид Великой Отечественной, потерявший ногу под Кенигсбергом (этот топос для автора ожидаемо важен не только и, прямо скажем, не столько личной трагедией его родителя, а тем, что в будущем Калининграде жил великий космополит Immanuel Kant). Все в России ему одновременно чуждо и знакомо, и это одновременно чуждое и знакомое — рудименты советского быта. Выбор между нелюбимой родиной и привлекательной чужбиной в пользу последней оказался для писателя, не побоимся этого слова, экзистенциальным крахом, в чем он и сам совершенно беспощадно к себе признается:

«Я всегда не совсем там, где мой читатель. Мое сердце всегда не совсем там, где моя тема. Моя душа отделена от тела, от места жительства, от отечества, от отца. Я — тень своего отца, шагнувшая в другую географию, в его будущее. И это будущее стало называться у него в воображении Англией. Глядя на меня со стороны, люди из России думают, что я — в Англии. Так воспринимается актер на фоне декораций березового леса. Из зала кажется, что он — среди берез. Но актер знает, что между ним и холстиной задника — непреодолимая пустота, дистанция между иллюзией и реальностью, между переводом и оригиналом. Я существую в Англии лишь в воображении тех, кто в Англии не находится».

Зиновий Зиник — обладатель чрезвычайного таланта, изувеченного дважды: сперва авторитарной советской действительностью с ее вечным дефицитом и избыточным контролем, а затем — горьким разочарованием в западной свободе и демократии. Зиник мог бы предаться эскапизму и, подобно своему великому наставнику Павлу Улитину, убежать в спасительные кущи абстрактной эстетской прозы. Вместо этого он выбрал бесконечно печальное и даже тоскливое письмо о невзаимном чувстве единства со всем миром. Болезненным апофеозом этого ресентимента оказывается то самое столкновение со всем «советским», что осталось в российском бытии:

«Перед входом в любое общественное заведение ты должен разоблачиться. И в этом смысле нет никакой разницы между театром, музеем или — больницей. Гардеробщица — еще один пограничник в этой зоне меж двух миров — на сцене и за кулисами. Она оценивает тебя — по твоему пальто, по твоей шкуре. Вместо музейно-театрального билетика тебе выдают номерок. Это — твой паспорт, сертификат твоей личности, жестяная кредитная карточка со священным номером. Номерок ни в коем случае нельзя терять: это — твоя душа, пальто твоей души.

Разоблачившись, ты предстаешь перед еще одной дверью в дальнем углу вестибюля. На табуретке перед дверью сидит третий цербер. Этому бугаю со слепым взглядом нужно назвать имя умирающего. Что это за имя — совершенно неважно. Это имя ничего ему не говорит. Но имя должно быть произнесено вслух. Пароль не в самом тайном звучании имени, а в том, что оно называется (в отличие от имени еврейского бога), произносится вслух. Предполагается, что если ты — случайный прохожий и морального права на вход в это учреждение у тебя нет, ты не осмелишься назвать ни единого имени».

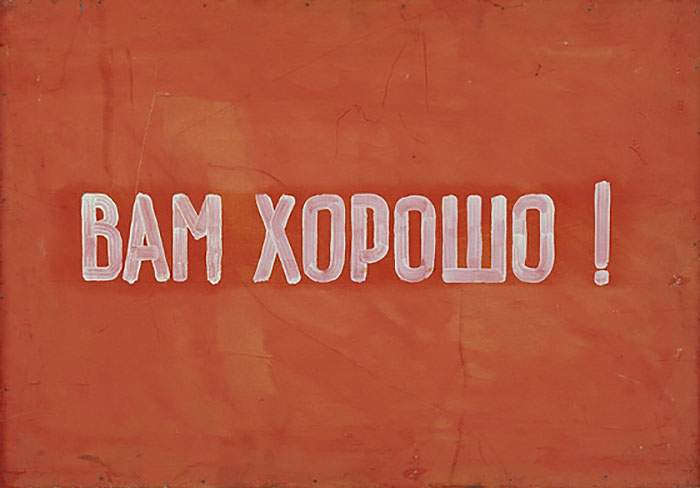

Виталий Комар, Александр Меламид. Вам хорошо! Из серии «Соц-арт», 1972. Фанера, масло. Собрание Шалвы Бреуса

Существование в Москве для Зиника оказывается существованием в бесконечном пропускном режиме. Оставим за скобками то, что реальную систему пропусков можно наблюдать скорее на израильских чекпоинтах на Западном берегу реки Иордан, а в московских больницах и на Красной площади — так, система пропускочков. Но на то Зиник и художник, чтобы тонко чувствовать несправедливость там, где ее легко не заметить. Как, например, в относительно сытой и свободной Москве начала нулевых годов.

При этом Зиновий Ефимович упорно отказывается признавать то, что нам кажется очевидным. А именно то, что наше так называемое общее советское прошлое — фикция того же порядка, что уорхоловский томатный суп, изображение блюда, но не само блюдо, фантазия об идеальном блюде, но никак не идеал блюда. Опыт перестает быть опытом ровно в тот момент, когда мы перестаем его проживать. Ностальгические воспоминания о светлом советском детстве с дружбой народов и отсутствием преступности — фикция. Фантомные воспоминания о советском антигуманизме — фикция. И то, и другое — спекуляции одного порядка, нескончаемое воспроизводство фиктивного проживания опыта, утратившего актуальность. Из-за отказа признавать это проза Зиника и дает осечки, вместо чуткого и внимательного наблюдателя подсовывая нам сомнительные умозаключения, от банальности которых кровь приливает к читательским ушам: «У нас в отношении Сталина — эдипов комплекс», «Как и все духовное в России, коммунизм был порождением западной мысли», «Коммунизм, как и христианство, не идеология, а религия». И так далее. Зачем писателю изводить свой дар на подобное? Ладно бы это просто были отдельные неудачные моменты, но спокойное к ним отношение рано или поздно становится нечистоплотной нормой, а затем подводит автора и читателя вместе с ним к действительно страшной этической пропасти, как, например, в таком пассаже:

«На фестиваль приехал и автор хрестоматийных фотопортретов Беккета — Джон Минихэн (John Minihan). Я был знаком с ним по приватному лондонскому клубу-бару Colony Room в Сохо (когда-то Беккет туда тоже заглядывал), и мы сдружились в эту неделю в Праге — главным образом потому, что Джон скрывал от своей жены свое давнее увлечение ирландским виски. Джон говорил жене, что он встречается со мной для работы над моим фотопортретом. (Он утверждал, что его увлекает во- сточноевропейская ширококостность моего лица). Он меня действительно много фотографировал, но фотографии эти исчезли в завалах его архивов. („Мы фотографируем то, что мы хотим забыть“, как говорил Франц Кафка). В моих архивах осталась лишь фотография Джона и меня, захваченных в момент дискуссии — скорее всего, о разнице между виски Bushmills и Jameson (один сорт — из Северной Ирландии, британской короны; другой сорт — из Республики Ирландия); по тому, какой виски ты предпочитаешь, можно угадать, католик ли ты (как Джойс) или протестант (как Беккет)».

Все любят хороший виски, но чем величайший трагик XX столетия Samuel Beckett заслужил такое легкомысленное к себе отношение? Оторопь берет от осознания, что написанные кровью и слезами пронзительные тексты вроде «The Innamable» или «En attendant Godot» могут стать поводом для необязательного small-talk’a подвыпивших интеллектуалов. Ужас и печаль охватывает нас, когда мы думаем о том, что беккетовский фарс может стихийно воплощаться в жизнь стараниями людей, которые уж точно должны бы понимать всю опасность такого обращения с литературой эмоциональной катастрофы.

Из-за этого, вольно или невольно, но главными антигероями книги Зиник делает не Сталина с Дзержинским, а своих друзей Комара и Меламида, две подлые физиономии которых проступают масляными пятнами на страницах текстов «Непарная обувь» и «Соц-арт». Последний был написан в 1970-е и тогда же опубликован в эмигрантской печати — в «Синтаксисе» Андрея Синявского. Нас же в данный момент интересует первый — «Непарная обувь», датированный началом 2000-х и представляющий собой очерк о встрече с Комаром и Меламидом в Амстердаме. И тут мы приближаемся наконец к главному волнующему нас вопросу: почему соц-арт должен быть уничтожен, а его создатели преданы забвению?

В книге Зиника Комар и Меламид, или Алик и Виталик, как их называет писатель, будто отсылая к парочке придурков из польского мультфильма, предстают во всем своем убожестве самого что ни на есть советского мещанина, против которого они якобы направили желчь своего искусства. Рассказчик хоть и пытается сохранить доброе мнение о друзьях молодости, но выходит у него это натянуто, как улыбка при встрече с однокашником, с которым уже давно ничто не связывает, если не считать нескольких совместных фотографий:

«„Наша память проедает сыр зримой реальности дырами узнанного прошлого“, — сказал я.

„Складно говоришь“, — сказал Виталик.

„А почему твой Асаркан не ел селедки?“ — вдруг спросил Алик. В каждой встрече заклятых друзей есть скрытая цель и неявный смысл, неосознанный изначально самими участниками. Мы кружили по городу, переходили от селедочных лотков к лавочкам, заходили в бары, но это было не столько топографическое кружение, сколько кружение вокруг запретных точек нашего общения в прошлом. Это было неосознанное переписывание, по-сталински, наших прежних тесных отношений в попытке найти причины не слишком гладкой стыковки нашего разрозненного существования в настоящем».

Упомянутый в этом фрагменте духовный наставник Зиника, писатель Александр Асаркан, на долю которого выпала и тюрьма, и советская психушка, для Меламида — всего лишь человек, который не ел селедки. Диктаторские замашки нынешней власти — плоть от плоти подобного способа мыслить о мире и о себе в нем. В перестройку такие персонажи выстраивались в очередь за бесплатными «сникерсами», затем, обрастя жирком от высококалорийных шоколадных батончиков, проникли во всевозможные администрации, а потом наконец дорвались до реальной политической власти. Им, конечно, не отказать в деятельности, своего рода энергичности и прижимистости, но в каждом из них таится пьяный Ельцин, топающий в одних трусах за пиццей, — таков подлинный облик этой внешне страшной политико-бюрократической машины постсоветского пространства. Удовлетворив базовые потребности в виде куска того же «сникерса», запитого рюмкой финской водки, они перешли к потребностям духовным, запоем прочитав то, что им кажется вершиной творческой мысли — Ивана Ильина да Льва Гумилева. Подчеркнутая антисоветскость была лишь обратной стороной тех существ, которых Евгений Всеволодович Головин называл «советской сволочью», недостойной читать хорошие книги.

Именно таких людей легитимизировало безалаберное отношение к бытию, прикрытое разве что фиговым листком (фальшивым, из магазинчика «1000 мелочей») иронии. «Встреча Александра Солженицына и Генриха Белля на даче у Ростроповича», — гыгыкает Комар. «Однажды в детстве я видел Сталина», — улюлюкает Меламид. Если что и заслуживает презрительного нацистского штампа «дегенеративное искусство», так соц-арт Комара и Меламида — безвкусный плевок в самые основы человеческих представлений о прекрасном, плевок в самую основу вообще всего человеческого. Портрет Сталина оказался его автопортретом.

«В одной притче герой возвращается, уничтожив дракона, в спасенный город; но дети шарахаются от него в страхе, и герой не понимает в чем, собственно, дело, пока случайно не замечает свое отражение в луже и отшатывается: вместо лица у него на плечах выросли все те ужасные драконьи головы, которые он так геройски срубил», — пишет Зиник в «Соц-арте», словно понимая, что моральная позиция его друзей нуждается, мягко говоря, в объяснении, если не в оправдании.

На деле же все куда прозаичнее и лишено какой-либо героики. Просто обличители «советского рабства» на деле оказываются сами не прочь, например, гордо заявиться в бордель — мир самого что ни на есть рабства, пусть и в лицемерно сглаженном виде.

Что ужаснее: убогая повседневность коммунальной квартиры или мещанский быт двоих сытых вурдалаков? В самых стесненных и жалких условиях можно сохранить человеческое достоинство, без которого вряд ли удастся быть художником. Оставаться художником, если ты самодовольный клиент амстердамского борделя с пачкой евро в кармане замызганных брюк, невозможно. Именно поэтому соц-арт должен быть уничтожен, а его создатели преданы забвению.

Душите в себе все мещанское. Убивайте в себе малейшие ростки буржуазного, пока они еще слабы и не пустили в вас свои зловещие корни. Берегите свою душу. Будьте бдительны.