«Они — хипстеры того времени»

От заблуждений Шкловского до «кино-вещи» Вертова: как читать формалистов сегодня

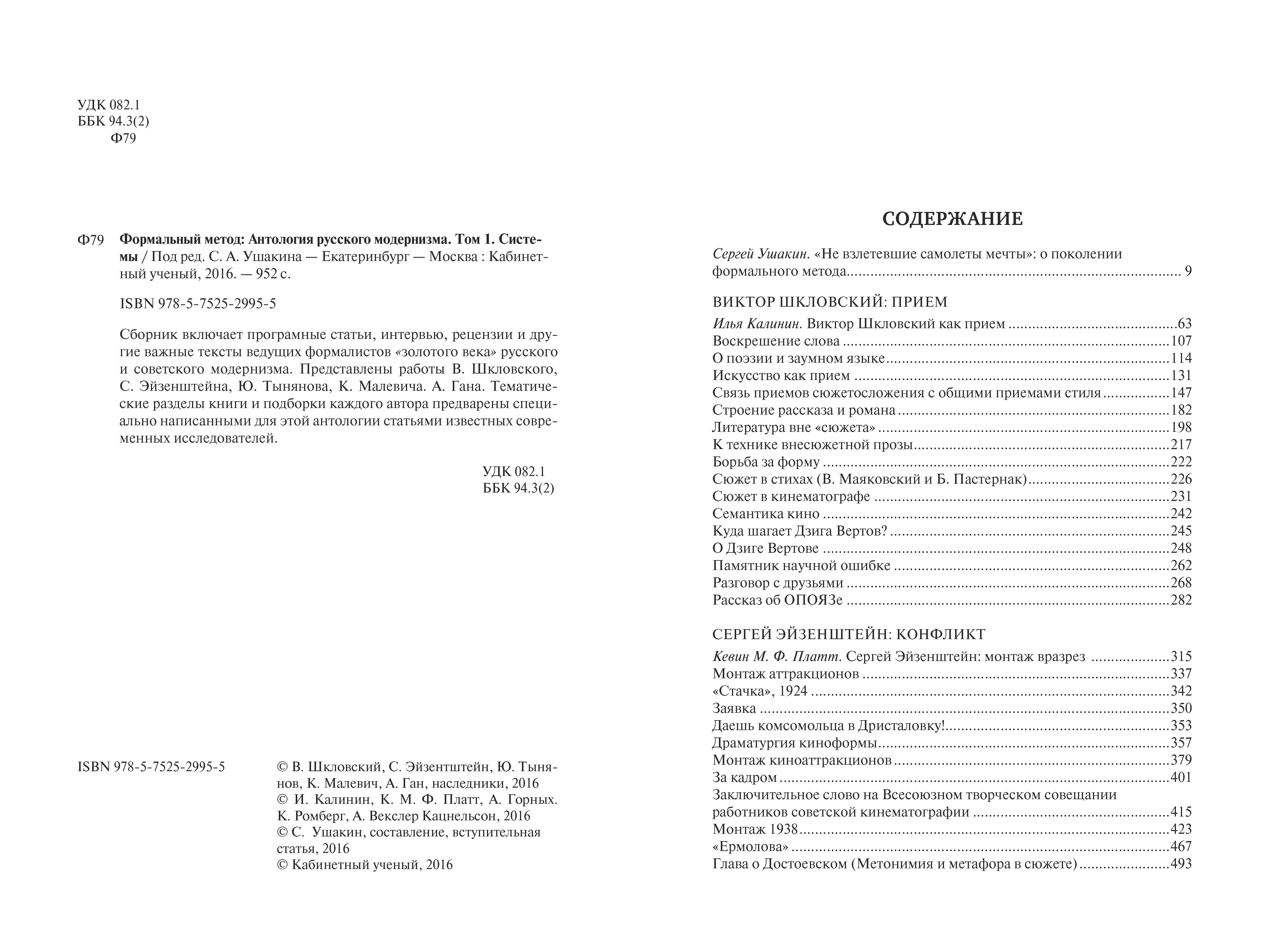

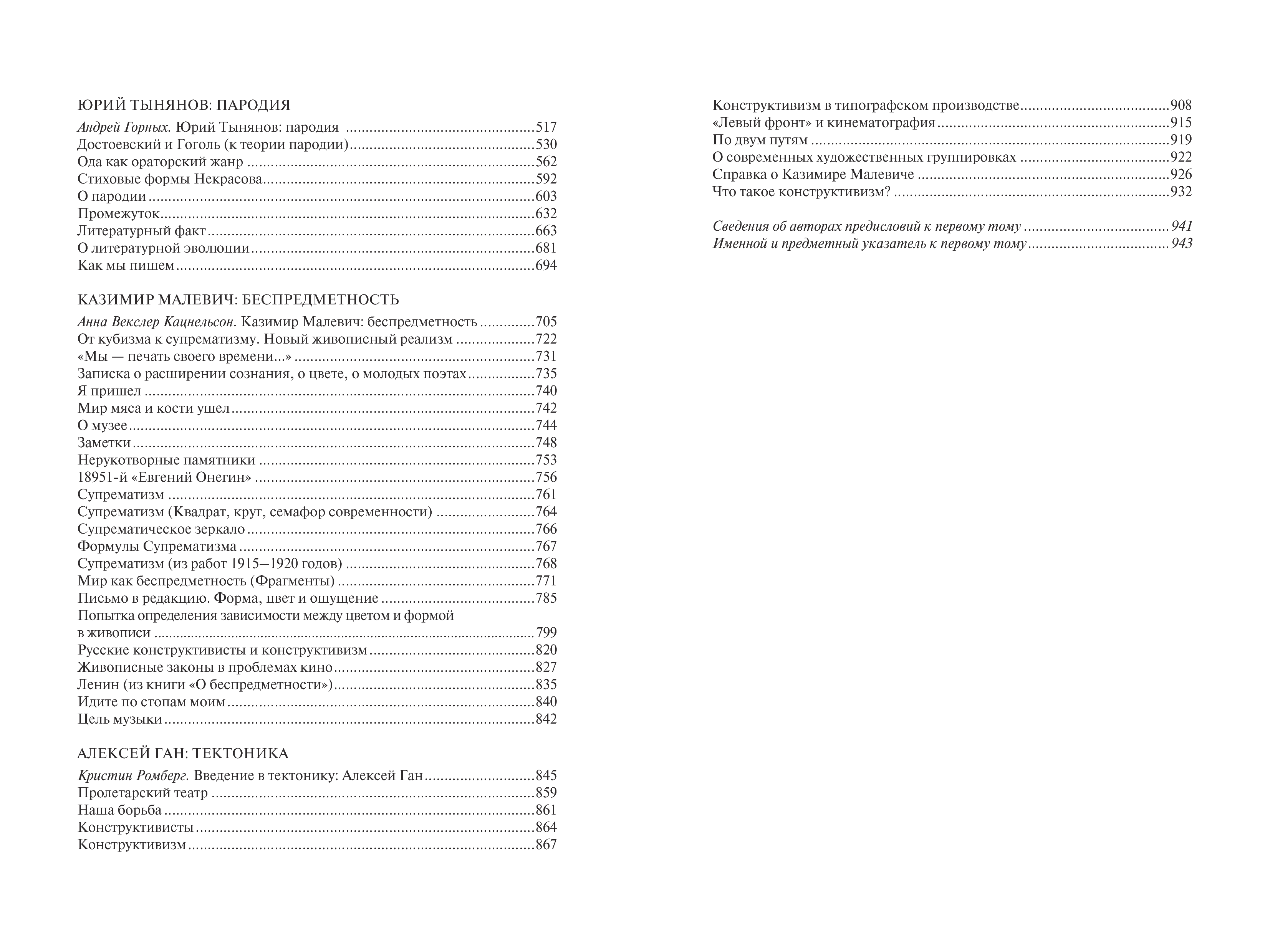

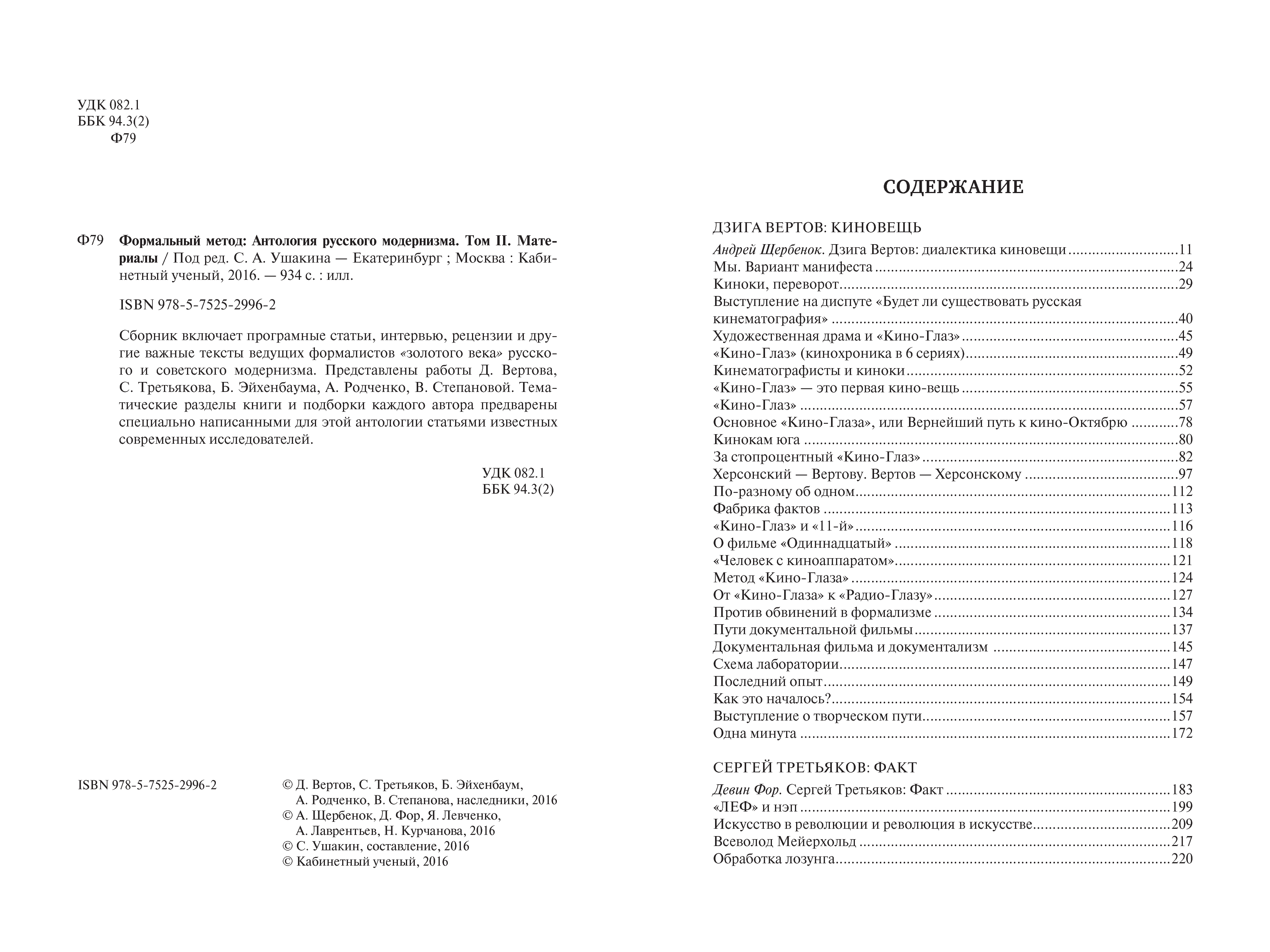

Три увесистых тома — каждый под тысячу страниц — могут обездвижить читателя, решившего одним махом освоить историю формального метода и советского конструктивизма. Линейное движение от статьи к статье затянет на дно и не будет отпускать несколько месяцев. Выборочное скольжение по авторам забросит в соседние тома: Виктор Шкловский пишет о Борисе Эйхенбауме, Алексей Ган — о Казимире Малевиче, Сергей Третьяков ссылается на Александра Родченко; чтение одного окажется невозможным без обращения к статьям и докладам других. Тексты героев разделены лишь метатегами, которые откалибровал историк культуры и профессор антропологии Принстонского университета Сергей Ушакин.

Первый том, «Системы», посвящен аналитическим машинам (образным, языковым, выразительным и нерепрезентативным), созданным Эйзенштейном, Шкловским и Ганом. Второй — «Материалам», реальности как полезному сырью, требующему человеческой и машинной обработки; вещам как адвокатам человеческого быта (чьи биографии захватывают куда сильнее традиционных жизнеописаний), с которыми работали Сергей Третьяков и Александр Родченко. Третий отдан «Технологиям» — способам построения суждений, выплавления ритмико-синтаксических структур, обработки «полезного сырья», которыми занимались Осип Брик и Роман Якобсон. От каждого «якорного» термина читатель волен сам протягивать связи к другим понятиям, рискуя, впрочем, встретить трудноопределимую «кино-вещь» Вертова, выуженную Ганом из геологических складок «тектонику» и пережить «невязку» — распад реальности и невозможность ее описания.

Ключа к текстам нет, каждый из них — шипит и ругается; за словами просвечивает «знание-что», гуляющее между абзацев, но неразличимое. Между текстами тонкими распорками — критические и обзорные статьи исследователей, выписывающих «портреты в интерьерах». Но и они не обособляют формалистов, а лишь дают справку о них, знакомя с удивительным наследием каждого. Как подчеркнул в разговоре с «Горьким» Сергей Ушакин, «мы ведь все время забываем, что формалистам очень мало лет (за исключением позднего Шкловского). А мы всегда читали их так, словно им по восемьдесят — будто имеем дело с Гаспаровым или академиком Лихачевым. Будто перед нами авторы, которые знают все. Меж тем они знали — сначала — очень немногое и очень про малое. Шкловский, например, так и не закончил университет. И не говорил ни на одном иностранном языке… Собственно, глубокое знание о немногом давало им возможность выходить за границы дисциплин: их довольно долго питала энергия заблуждения. Они — хипстеры того времени, пытавшиеся науку расшевелить».

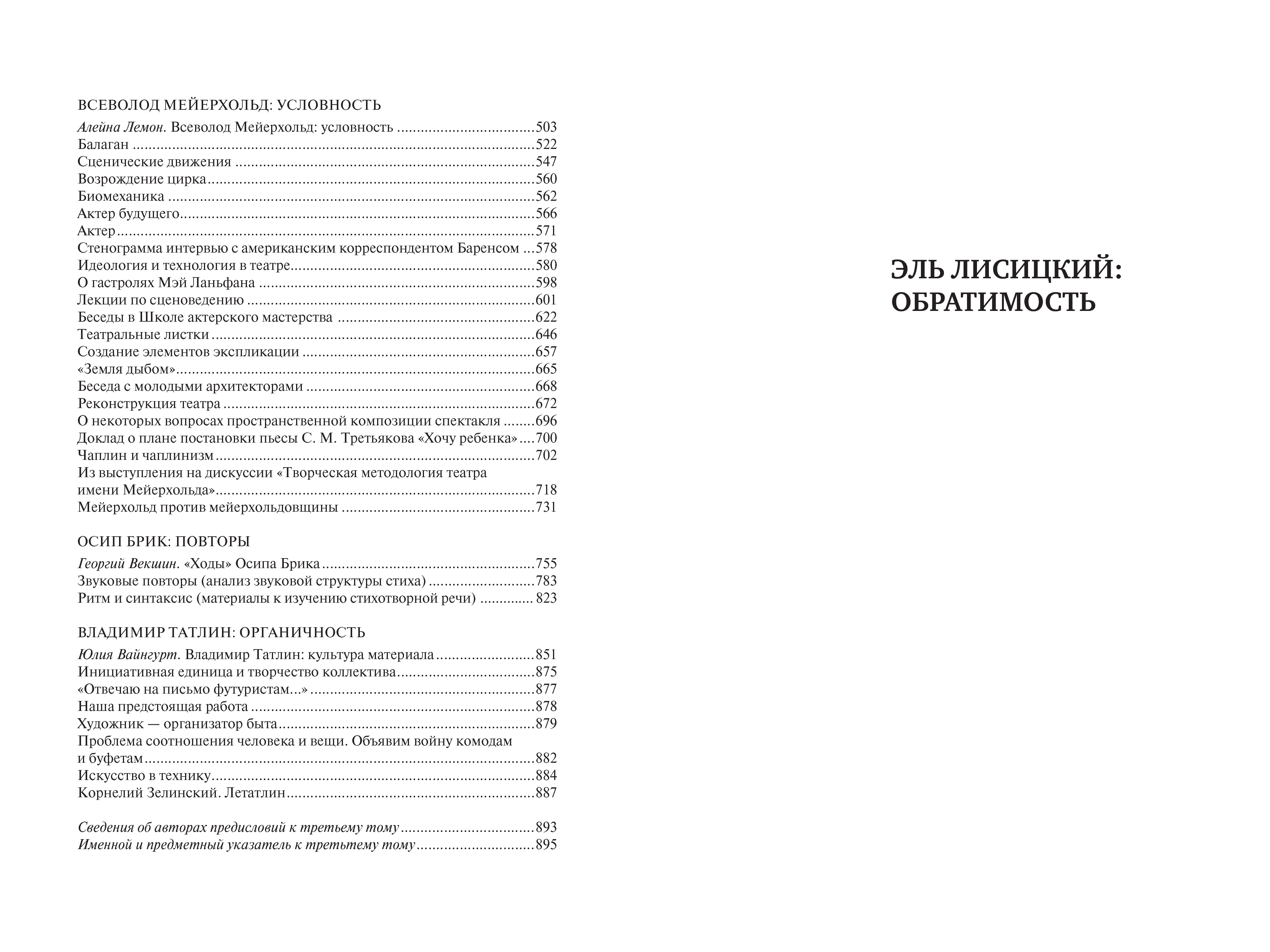

Эль Лисицкий. Татлин за работой. Фотомонтаж. 1921–1922

Фото: artchive.ru

При желании к каждому из текстов можно найти целое облако профессиональных комментариев — искусствоведческих, литературоведческих, философских и далее. В антологию их не включили: тексты здесь даны в первой редакции, что выносит за скобки накопленный опыт поколений и возвращает читателя в конец десятых и начало двадцатых годов XX века — момент рождения, артикуляции и уточнения концептов, с годами приобретших благородную чугунность. Это решение освобождает читателя от дисциплинарных рамок и помогает поставить себя на место каждого из авторов — например, вслушаться в сомнения Казимира Малевича, вопрошающего в заметке «О Музее»: «Нужна ли мудрость нашей современности тому, кто пробьет синий абажур и сорвется навсегда в вечно новом пути?». И тут же успокоиться, вчитавшись в реплику Алексея Гана о Малевиче: «Корни художественной деятельности родоначальника супрематизма безусловно плавают в живом сумбуре его подсознания, в котором бродит достаточное количество опыта, но этот опыт не организован сознанием, почему и не дает той реально-полезной работы, которую мог бы дать его выдающийся талант».

Читатель волен пережить антропологическую катастрофу вместе с журналистом Сергеем Третьяковым, втиснутым в аэроплан и не понимающим, как он устроен («я вижу мотор сквозь непротертые очки, мне не хватает цифр, а последовательно накопляемый мною примитивный полетный опыт не превосходит опыта зулуса, поставленного в мое положение»), или же отправиться с Вертовым на розыски «кино-вещи»; но какой бы путь читатель ни избрал — пропрыгивать между текстами, обращаясь к внешним источникам, или скрупулезно вычитывать доклады конкретного автора, отмеряя пределы сцепления теории и личности, — он обнаружит скудость собственного инструментария, которым пытался схватить и описать окружающую действительность. Или же сможет (вооружившись инструментами социологии, теории медиа или же критической теории) пересобрать концепты и, как говорит Ушакин, «сделать возможным диалоги между формалистами и современными мыслителями: Шкловским и Латуром, Третьяковым и Харманом. Вы только представьте, что можно получить, если взяться читать Эйхенбаума через Бурдье, сличая их работу с габитусами? У меня и до сих пор есть старая, непроработанная идея — все не успеть — свести Тынянова с дискурсивными режимами Фуко».

Но можно отказаться от теоретической работы и просто слушать оркестрированное многоголосье. Познакомиться с теми, кто болезненно переживал довольно страшно устроенный мир — сотрясенный гражданской войной, усмиренный НЭПом, встряхиваемый призывами к напряженной борьбе, мобилизации, пятилетке, образоборчеству, — вырисовывая возможную будущность. Заново ощутить их восприятие науки — по словам Ушакина, «как чего-то живого, незастоявшегося, субъективного и тем интересного». И чем дольше читатель проведет с «Формальным методом», тем тесней и крепче сошьются между собой тексты тех, кто переживал мучительный разрыв со старой действительностью.

1/7 2/7

2/7  3/7

3/7  4/7

4/7  5/7

5/7  6/7

6/7  7/7

7/7