Одевайтесь, барин

О книге Ольги Хорошиловой про историю русской травести-культуры

В книге «Русские травести в истории, повседневности и культуре» искусствовед и историк моды Ольга Хорошилова описывает, какими смыслами в России разных эпох наполнялось то, что мы сейчас обычно называем кроссдрессингом. О том, удалась ли эта попытка большого исследования отечественной травести-культуры, рассказывает Алеша Рогожин.

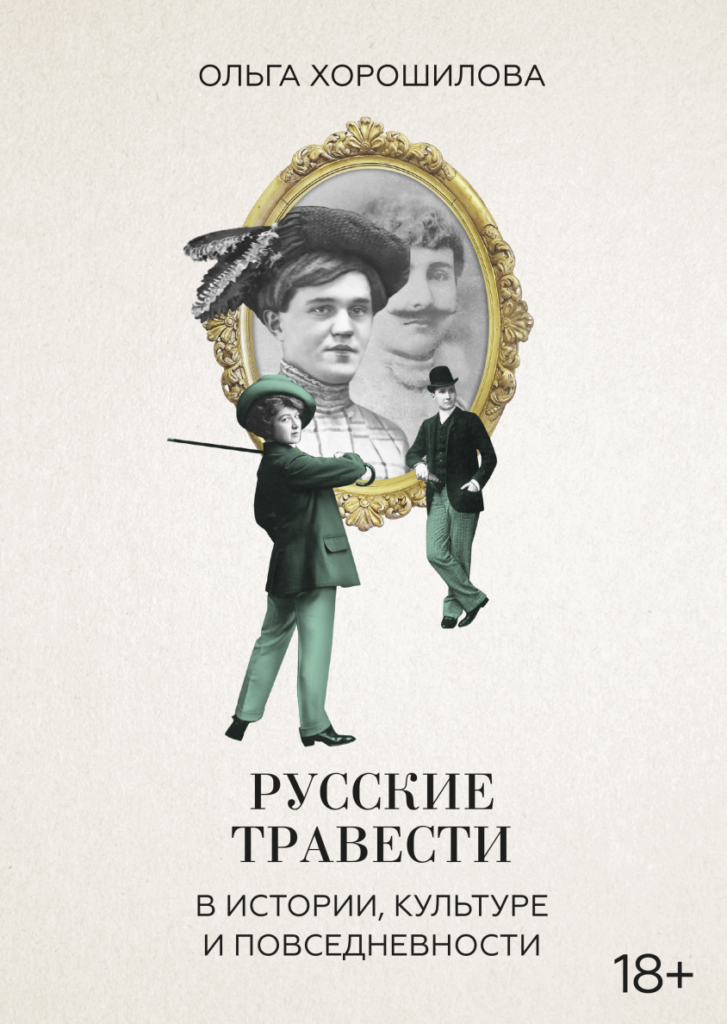

Ольга Хорошилова. Русские травести в истории, повседневности и культуре. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. Содержание

История русской травести- и гомосексуальной культуры — действительно малоисследованная и многообещающая область; несомненно, существует и большой запрос на труды такого рода. Решив выполнить этот социальный заказ, Ольга Хорошилова, известная специалистка по истории костюма, взялась прежде всего за сюжеты с переодеванием как за более близкие ее основным научным интересам. Тем не менее ей, как и всякому, кто задумается об этом, очевидно, что историю травести нельзя написать как историю элементов одежды, поочередно заимствуемых одним полом у другого. Потому что причины, по которым кто-либо переодевался в одежду другого пола, ситуации, где это было социально приемлемо, а также мотивы, побуждающие практиковать кроссдрессинг вопреки существовавшим нормам, чрезвычайно многообразны. Любая одежда может маркировать не только гендер, но и сословную принадлежность, профессию, национальность — поэтому история облачения людей в «несвойственную» их положению одежду тесно связана с историей самих этих положений, всей социальной структуры и культурных форм, в которых она воплощалась. И хотя в книге Хорошиловой продемонстрировано понимание сложности задачи, этот текст, увы, нельзя назвать даже наброском к ее решению — скорее некими предварительными заметками, очерчивающими проблематическое поле.

История русской травести- и гомосексуальной культуры — действительно малоисследованная и многообещающая область; несомненно, существует и большой запрос на труды такого рода. Решив выполнить этот социальный заказ, Ольга Хорошилова, известная специалистка по истории костюма, взялась прежде всего за сюжеты с переодеванием как за более близкие ее основным научным интересам. Тем не менее ей, как и всякому, кто задумается об этом, очевидно, что историю травести нельзя написать как историю элементов одежды, поочередно заимствуемых одним полом у другого. Потому что причины, по которым кто-либо переодевался в одежду другого пола, ситуации, где это было социально приемлемо, а также мотивы, побуждающие практиковать кроссдрессинг вопреки существовавшим нормам, чрезвычайно многообразны. Любая одежда может маркировать не только гендер, но и сословную принадлежность, профессию, национальность — поэтому история облачения людей в «несвойственную» их положению одежду тесно связана с историей самих этих положений, всей социальной структуры и культурных форм, в которых она воплощалась. И хотя в книге Хорошиловой продемонстрировано понимание сложности задачи, этот текст, увы, нельзя назвать даже наброском к ее решению — скорее некими предварительными заметками, очерчивающими проблематическое поле.

«Русские травести в истории, культуре и повседневности» — это, прежде всего, собрание коротких биографий представителей травести-культуры (если таковая как нечто единое вообще может быть выделена), разделенное на две части — «Травести на воле» и «Травести поневоле». В первой речь идет о людях, по разным причинам одевавшихся в одежду, несвойственных своему гендеру, во второй — о тех, чей гендер либо не соответствовал полу, либо вообще не поддавался идентификации. Деление на главы первой части соответствует разнообразию ситуаций («На войне», «В литературе», «В моде»), в которых происходили перевоплощения, во второй же, кажется, отчасти подчиняется хронологии, отчасти — чистому произволу авторки. Впрочем, произвол является основным законом развития данного текста. Его концептуальный аппарат, с помощью которого многообразие данных нам в опыте явлений приводился бы в какую-то систему, сводится, пожалуй, к одному понятию — травести. Произведенная в книге работа с понятиями почти исчерпывается этой цитатой:

«Современный язык гендерологии богат определениями. Помимо трансгендерности и транссексуальности сейчас много пишут о сложнейшем феномене небинарной идентичности (гендерквире), каждому ее оттенку уже присвоили свой термин. Но среди ученых и квир-сообщества нет единого мнения о том, что и как называть и где именно прокладывать границы между идентичностями. Участвовать в этих спорах невероятно интересно, однако можно легко запутать читателей и усыпить тяжелым научным языком. Потому главный термин этой книги — травести, легкий, широкий, сложный, многоцветный, самый удобный. Он удачно объединяет прошлое с современностью. Он принадлежит разным контекстам, охватывает историю театра, литературы, кино, изобразительного искусства, медицины, психологии, культуры повседневности. Неслучайно к нему обращался доктор Магнус Хиршфельд, пионер квир-теории, видный исследователь гомосексуальной культуры. На его основе он придумал термин transvestit и вывел его в заглавие своего обширного научного исследования „Трансвеститы” (Die Transvestiten).

Травести — это старинное театральное амплуа, это профессиональные имитаторы и имперсонаторы XVIII и XIX столетий, это современные блистательные дрэг-артисты, это царицы, шпионы, шутники-вельможи. Это люди, боровшиеся со своим внутренним полом, раскрывавшие свои чувства в искусстве и литературе, на сцене театров и кабаре, это те, кто выдавал себя за других и стал жертвой консервативного общества. Все они — русские травести».

Вот, собственно, и все — за сим не следует ни обзора историографии по данной проблеме, ни сколь-нибудь точной формулировки исследовательских задач, ни даже вменяемого ссылочного аппарата и списка литературы (избранная библиография и архивные материалы умещаются на двух страницах). А что же следует?

Как мы уже сказали, в книге объединены биографии людей, по тем или иным причинам одевавшихся в одежду другого пола. Достоинством этих биографий можно назвать то, что они популярны. Если речь идет об актере театра XVIII века, Хорошилова непременно снабдит читателя справкой о том, кто его организовывал, что там играли, как артисты взаимодействовали с публикой и т. д. Если повествуется о женщинах-солдатах, участвовавших в Первой мировой, то Хорошилова объяснит, кто формировал женские части, кто сопротивлялся этому нововведению, на какой фронт их отправили. Недостатком же этих биографий является все остальное, начиная с их достоверности.

Ссылки в «Русских травести» отсутствуют как таковые. С другой стороны, повествование, которое ведет Хорошилова, беллетризировано до абсурда. Значительная часть книги посвящена единичным эпизодам из истории травести-культуры: кто как посмотрел, кто каким голосом сказал, кто кому улыбнулся и все в этом духе. Откуда Хорошиловой известны такие детали? Либо из мемуаров, либо придуманы ею самой. Дело не только в том, что мы не можем доверять ей на слово, без ссылок, — хотя этого мы действительно не рекомендуем. Дело в том, что, если эти подробности и добросовестно переписаны из источников, они, как знает всякий историк, нуждаются в критике и сверке с другими источниками. В противном случае текст, претендующий на научность, то есть на проверяемое и рационально организованное знание, просто воспроизводит мифы, которые его герои создавали о себе в мемуарах. И хотя Хорошилова действительно порой ставит их слова под сомнение, к этому ее подводит (но чаще — не подводит) лишь свободный полет мысли. Более того, она их почти не цитирует в объеме больше одного предложения — очевидно, не из заботы об объеме текста (он расходуется очень неэкономно), а из убеждения, что она все это изложит поинтереснее.

«Мисси светилась от счастья, и ее улыбка множилась в блестком серебре сказочной парчи ее первого придворного наряда. Она легко вошла в роль, принимала комплименты от гостей и во время лотереи резво бегала со звонкой шкатулкой по залу. Ночью не могла заснуть и после много-много дней подряд все еще кланялась в стиле вельмож „короля-солнца”, шаркала пухленькой ножкой, снимала шляпу и рисовала ее плюмажем невидимые виньетки в парфюмированном воздухе родительского салона».

Героине этого отрывка на описываемый момент исполнилось шесть лет. Трудно предположить, что ее бессонные ночи отразились в каких-либо документах. Проблема не в том, что такие эпизоды встречаются в «Русских травести», но в том, что она из них состоит почти полностью.

Другим недостатком, в силу которого книга не может серьезно восприниматься в качестве научного труда, заключается в отсутствии рефлексии и попыток обобщения материала хотя бы на уровне самых элементарных связей. Хорошилова действительно собрала довольно много явлений травести-культуры — и на этом остановилась. Из ее труда мы узнаем, что в русском театре XVIII века были травести, а еще дворянки иногда одевались в мужской костюм. Как это перестраивает наше представление об истории театра или дворянской культуры? Да никак. Мы знали, что в истории всякое бывало, и лишний раз смогли в этом убедиться. Боюсь, для исторической науки это положение не слишком продуктивно.

Когда же Хорошилова все-таки решается провести какую-то историческую параллель, найти какую-нибудь закономерность, то ударяется во все тот же произвол и сопутствующую ему пошлость. Так, например, заканчивается рассказ о разгоне тоталитарной секты 1920-х годов:

«„Я безгранично верила, — сказала на суде Елена, супруга Генриха Шульца, — и даже все плохое старалась объяснять тем, что так нужно, так правильно и нужно терпеть, ведь Дмитрий был передатчиком слов свыше. Если наказывает, значит, так надо”.

Какая знакомая схема: обещания светлого будущего, разумные боги-вожди, ведущие к высшей цели через тернии испытаний, подавление инакомыслия, угрозы расправы, круговая порука, превращение палачей в жертв, садизм и расхожая фраза „Наказали — значит, было за что, им виднее”...

Все то, что практиковали в секте, через несколько лет применило сталинское правительство, взявшее курс на тотальный контроль и уничтожавшее своих опасных двойников. Таким двойником был Дмитрий Шульц и его „Единый храм”».

Действительно, зря историки советской утопической мысли изучают политическую философию Просвещения и Французской революции, классический идеализм и христианские эсхатологические представления. Зря исследователи репрессий 1930-х обращаются к опыту Гражданской войны, анализируют политическую культуру партии большевиков и ожидания ее верхушки по поводу скорой мировой войны. На самом деле, все эти процессы куда продуктивнее рассмотреть, уподобляя тоталитарным замашкам местечкового спиритуалиста. А что: и там, и там кого-то побили и запугали, а кому-то пообещали счастье — правда ведь одно и то же?

Поэтому если «Русские травести» и способны произвести какой-то положительный эффект, то лишь в качестве иллюстрации неоднородности этого явления. Читатель, конечно, может сам заняться рефлексией этой неоднородности и задаться вопросом, что же такое травестизм во всем своем многообразии, но данная книга ему здесь, увы, не помощник.