Одаренная женская душа

Татьяна Сохарева — о книге Евгении Герцык «Испепеляющие годы»

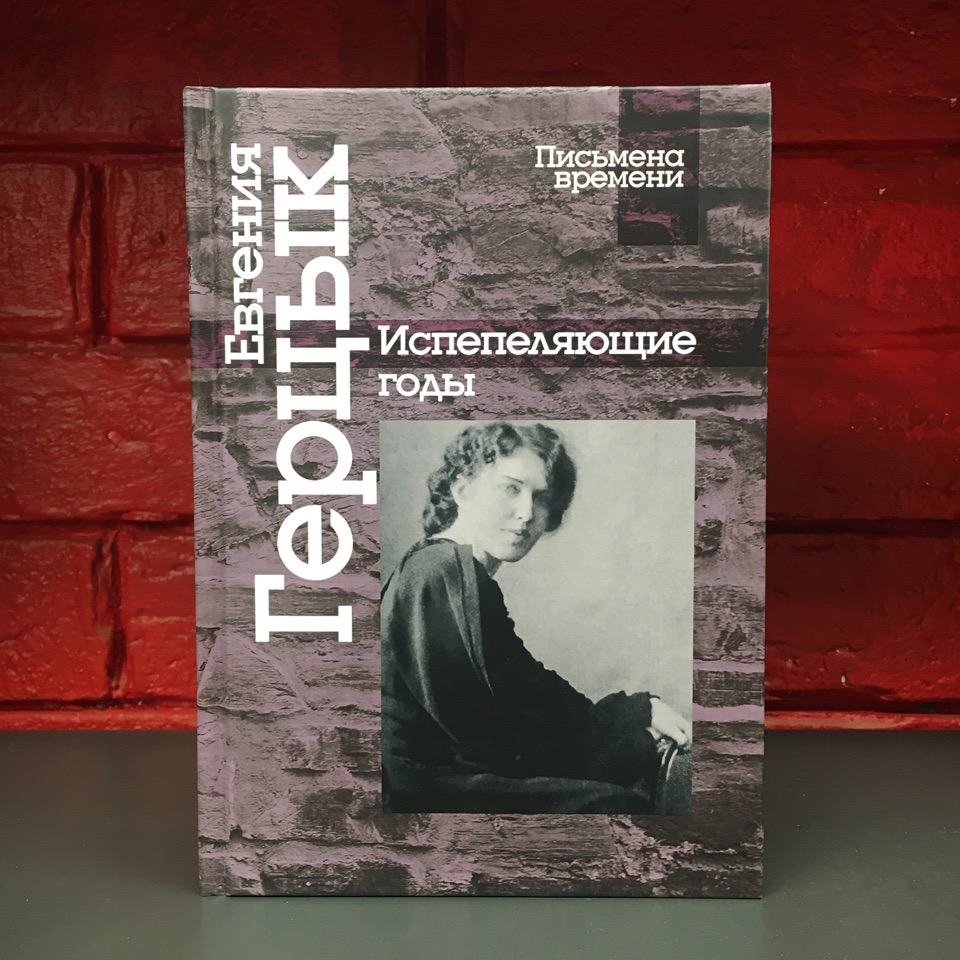

Евгения Герцык. Испепеляющие годы. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020

Существует мнение, что в Евгении Герцык наиболее ярко воплотились черты личности, сформировавшейся в период всеобщего духовного брожения, культурных и исторических перемен. В исследовательской литературе за ней даже закрепился статус «типичной представительницы Серебряного века», которая жила мистическими прозрениями, вглядывалась в нарождающийся новый мир и все свое время посвящала философствованию. Например, расхожей стала характеристика, данная ей философом Николаем Бердяевым, который отметил, что в этой «одаренной женской душе» нашли отражение многие веяния романтической эпохи «русского ренессанса». Но, как это часто бывает, в иных случаях скорее следует взглянуть на различия, чем анализировать типичные черты. Тем более что настоящее издание наконец позволяет рассмотреть Евгению Герцык не только в качестве талантливой мемуаристки и собеседницы великих.

За свою жизнь она написала не так уж много, однако при первом же знакомстве со сборником ее произведений поражает необычайная широта тем, которых касалась писательница. Ее увлекала житийная литература и идея бессмертия в интерпретации философа Николая Федорова («Для Федорова со смертью не кончается ничего, не только для души, но и для тела»), приводил в восторг «дух новой физики» («Открытия Эйнштейна касаются существа вещей, он являет новый строй мира») и очаровывали тайны бытия. В этом стремлении соединить довольно далекие друг от друга материи чувствуются отголоски идеи синергии, сопряжения различных видов наук и искусств, рационального и эмоционального, небесного и земного. Столь же эклектичны «Испепеляющие годы» с точки зрения жанрового разнообразия. Книга вобрала в себя художественную прозу, литературоведческое эссе об «эфироподобной» природе творчества Эдгара По, воспоминания, философские труды и множество писем — к Лидии и Николаю Бердяевым, Максимилиану Волошину, Вячеславу Иванову.

Изображаемый Герцык мир полон неожиданных прозрений и жизни духа. В предисловии филолог Наталья Бонецкая называет ее «женщиной-мыслителем», и, пожалуй, это наиболее точная характеристика, несмотря на не самую удачную формулировку. Философия для нее была связана с определенным образом мышления, близким к толстовскому пониманию («знание, которое имеет предметом душу, жизнь, мысль, радость...»). Поэтому большая часть ее работ носит исповедальный характер. В этом смысле ее тексты действительно можно назвать типичными для эпохи. То же ярко выраженное личностное начало, несколько «потусторонняя» велеречивость и экспрессивность, например, были свойственны письму Лидии Зиновьевой-Аннибал, которую Герцык считала одним из своих ориентиров. Однако, несмотря на все приложенные усилия, Герцык осталась в истории культуры фигурой недопроявленной, не сказавшей своего веского слова.

По идее «Испепеляющие годы» должны были вернуть ее голосу автономию. В этой связи довольно странно выглядит высказывание Бонецкой о «некой пассивности, отражательности» ее мысли. Этот комментарий в очередной раз напоминает о необходимости выработать иной подход к женскому творчеству, потому что волей или неволей мы продолжаем воспроизводить логику, из-за которой такие фигуры, как Евгения Герцык, затерялись на фоне более известных современников. Тем более что вопрос отношения к женскому творчеству был для нее крайне болезненным и актуальным — в том числе как возможность отрефлексировать собственное положение в мире искусства («Слушайте, а вы знаете про женщину еще такое? Когда она создаст что-нибудь — артистка — и даже именно хорошо создаст, ей сейчас же нужна мужская рука, сейчас же — утешение, опора. Творит красоту, а себе самой — каждый раз точно новое одиночество, неутоленность. Потому она и не может без друга, да?»). Сама писательница сознательно отсекала темы, исконно считающиеся женскими, и стремилась дистанцироваться от всего, что ассоциировалось с женской долей («Женщины, жены — как они непонятно, в благоразумии живут свою, безумную же, безвозвратно отданную жизнь»).

По идее «Испепеляющие годы» должны были вернуть ее голосу автономию. В этой связи довольно странно выглядит высказывание Бонецкой о «некой пассивности, отражательности» ее мысли. Этот комментарий в очередной раз напоминает о необходимости выработать иной подход к женскому творчеству, потому что волей или неволей мы продолжаем воспроизводить логику, из-за которой такие фигуры, как Евгения Герцык, затерялись на фоне более известных современников. Тем более что вопрос отношения к женскому творчеству был для нее крайне болезненным и актуальным — в том числе как возможность отрефлексировать собственное положение в мире искусства («Слушайте, а вы знаете про женщину еще такое? Когда она создаст что-нибудь — артистка — и даже именно хорошо создаст, ей сейчас же нужна мужская рука, сейчас же — утешение, опора. Творит красоту, а себе самой — каждый раз точно новое одиночество, неутоленность. Потому она и не может без друга, да?»). Сама писательница сознательно отсекала темы, исконно считающиеся женскими, и стремилась дистанцироваться от всего, что ассоциировалось с женской долей («Женщины, жены — как они непонятно, в благоразумии живут свою, безумную же, безвозвратно отданную жизнь»).

Долгое время ее единственным известным произведением оставалась написанная в конце 1930-х годов книга «Воспоминания», которая стала важным источником информации о жизни и образе мысли ее ближайшего дружеского круга. Ей удалось создать замечательные портреты Вячеслава Иванова, Николая Бердяева, Льва Шестова, Михаила Гершензона. Эта работа обеспечила ей репутацию талантливой мемуаристки, «богатой блестящими дарованиями», но не более того. Также нередко приходится слышать о вторичности занимавших писательницу идей. В своих религиозно-мистических исканиях она шла по следам Вячеслава Иванова, общение с которым имело для нее огромное значение. Под знаком очарованности поэтом и философом написан вошедший в сборник очерк «Мой Рим», являющий собой пример того, как итальянская тема, поднятая Ивановым в лирике, получает продолжение в дневниках его собеседницы.

Среди посетителей ивановской «Башни» Герцык была одной из наиболее оригинально мыслящих личностей, но ее наивная вера в «Вячеслава Великолепного» по сей день провоцирует на иронию. («А эти двое — Вяч. Ив. и Зиновьева-Аннибал — счастливы своей внутренней полнотой... Пришельцами большого, героического казались они, современниками Бетховена что ли».)

На «Башне». Сидят (слева направо): Анна Минцлова, Вячеслав Иванов, Михаил Кузмин. Стоят: Лидия Иванова, Евгения Герцык, Сергей Шварсалон, Мария Замятина, Вера Шварсалон

На «Башне». Сидят (слева направо): Анна Минцлова, Вячеслав Иванов, Михаил Кузмин. Стоят: Лидия Иванова, Евгения Герцык, Сергей Шварсалон, Мария Замятина, Вера Шварсалон

Исходя из этого описания в ней легко заподозрить какую-нибудь «теософическую тетушку» вроде Анны Минцловой, «изнутри сотрясаемую хаосом душевных сил» (по словам самой Герцык). Однако ей едва ли был близок этот образ. Не вписывалась она и в излюбленный Ивановым типаж «менады», воплощением которого была его жена. Вместо того чтобы носить хитоны и пророчествовать, Герцык дерзнула выйти за рамки, которые традиционно отводились для женского творчества. Главной темой ее размышлений был болезненный поиск собственного «Я», своего определенного пути и «позиции перед Богом». Больше всего писательницу волновал вопрос, какие парадоксальные формы может принимать жизнь духа в эпоху перемен: «Я не знаю как выразиться, но это не бывшая еще по интенсивности потребность в оформлении, воплощении моего отношения к Богу, иначе говоря остро встает вопрос, с кем же я? кто мне ближе в религиозном чувстве? А если я ни с кем, то каково оно у меня?»

Основные ее сочинения посвящены изучению мотивов христианских подвижников и философии Фридриха Ницше. На пересечении этих двух увлечений родился ее философский трактат «О путях» (1919), написанный в духе расцветшей в тот период религиозно-мистической литературы. Этот текст можно назвать краеугольным камнем в творчестве Герцык. В особенности примечательна ее интерпретация жития Андрея Юродивого. Не сумев «постигнуть Божество разумом», пишет Герцык, он был вынужден отказаться от «интеллектуализма и рационализма». Таким образом, она утверждает принципиальную невозможность познания божественного начала с помощью одного лишь слова. Эта проблема не раз возникает в рассуждениях писательницы — в том числе в контексте ее собственных духовных исканий.

При этом, погружаясь в «мир идей, прозрений, отталкиваний, влечений», она намеренно разрывает связь с действительностью. Окружающего мира для нее как будто не существует. Даже в мемуарах Герцык зачастую демонстрирует отвлеченный, слепой к внешним проявлениям взгляд, позволяя своим мыслям формироваться вне бытовых и исторических условий. Лишь в редких письмах она говорит о своей жизни — о «страде» лет, проведенных в Крыму, когда писательница безвыездно жила в Судаке, «в тесном мирке», или о том, «как тяжело быть лишенной возможности говорить, встречаться с близкими». Эти тексты практически лишены налета литературности. Но тем отчетливее на их фоне видна пропасть между жизнью внутренней и внешней.