Неотъемлемое свойство мышления

Почему Гёдель, Эшер и Бах снова актуальны?

Классическая книга Дугласа Хофштадтера «Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда», посвященная проблеме человеческого сознания и перспективам создания искусственного интеллекта, нисколько не потеряла в своей актуальности за те почти полвека, что прошли с момента ее первого выхода. За это время ученые и инженеры, конечно, значительно продвинулись вперед в деле создания ИИ, однако никакого существенного прорыва в понимании того, как устроено сознание — что человеческое, что искусственное, — пока не произошло. По случаю очередного переиздания русского перевода «ГЭБ» Александр Дубов специально для читателей «Горького» рассказывает, как устроена эта необычная книга.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

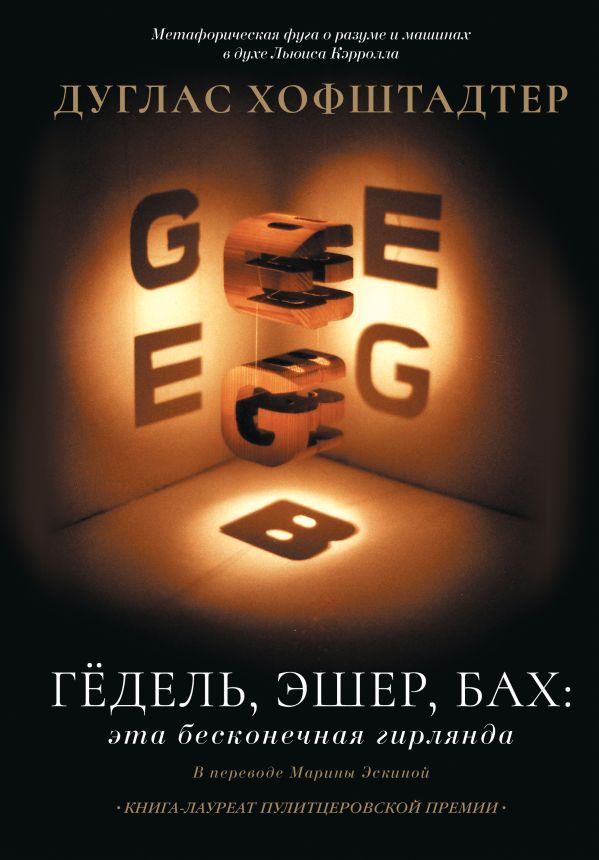

Дуглас Хофштадтер. Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда. М.: АСТ, 2025. Перевод с английского Марины Эскиной. Содержание

В издательстве АСТ вышло переиздание русского перевода культовой книги американского физика и математика Дугласа Хофштадтера «Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда». Впервые эта книга была выпущена почти полвека назад, в 1979 году, да и русский перевод Марины Эскиной вышел еще в 2001-м. Разговоров и споров вокруг нее всегда было много, ее скрупулезно обсуждали в книжных клубах, название вскоре фамильярно сократили до аббревиатуры, а в Массачусетском технологическом институте даже читали по ней отдельный курс. При этом благодарная читательская аудитория у «ГЭБ» была не только среди въедливых студентов и интеллектуалов, но и у менее искушенного читателя и в США, и в Европе, и в России. Подтверждением тому — премии и награды: в 1980 году Хофштадтер получил за нее Пулитцеровскую премию, в 2002-м лауреатом «Лучших книг года» стал и ее русский перевод.

Очевидно, всеобщий интерес был вызван предметом исследования — природой человеческого сознания и возможностью создания искусственного интеллекта, а культовый статус книга получила благодаря форме, в которой Хофштадтер об этом рассказывает. Но с учетом того, что пишет Хофштадтер об искусственном интеллекте — области, которая за прошедшие полвека пережила несколько серьезных скачков в своем прогрессе, — могут возникнуть справедливые сомнения: а так ли актуальна сегодня эта пусть значимая, но все-таки уже классическая книга, написанная почти пятьдесят лет назад? Есть ли ценность в самом ее содержании — или переиздание необходимо только для того, чтобы компенсировать годы ее отсутствия на полках книжных магазинов, а сам текст стоит читать скорее как исторический документ и символ своей эпохи?

Так вот, ценность ее никуда не делась: «ГЭБ» и сегодня читается на удивление свежо — и позволяет немного заземлить фантазии и споры, спровоцированные в первую очередь диалогами с ChatGPT и аналогичными чат-ботами больших языковых моделей. Дело во многом в том, что из-за нейросетей с архитектурой трансформера вопрос о разумности искусственного интеллекта в последние несколько лет полноценно вернулся в повседневный дискурс. В какой-то момент, увидев ограниченность классических алгоритмов, люди перестали демонизировать искусственный интеллект и бояться его. Сегодня, когда возможности нейросетей так значительно разрослись, эти опасения и страхи вновь стали частью насущных переживаний (в том числе и самого автора книги). Вдруг их способности выйдут за пределы нашего понимания и нашего контроля? Из-за этих-то опасений и более фундаментальные вопросы о том, насколько естественные нейронные сети похожи на искусственные и можно ли с позиций редукционизма описать феноменальное сознание, опять стали интересны всем.

«ГЭБ» в этом контексте одновременно и успокаивает, и пугает. В общих терминах основной вопрос книги звучит примерно так: можно ли на элементарных формальных логических основаниях построить интеллектуальную систему (неважно, естественную или искусственную)? Мешает ли этому неизбежная неполнота такой структуры, которую доказал Гёдель? Как формулирует Хофштадтер в середине книги, основная ее цель — предложить пути примирения между аппаратурой — мозгом — и программным обеспечением — интеллектом. Сам автор придерживается редукционистской позиции и считает, что сознание принципиально разложимо на формальные элементы (то есть и полноценный ИИ, по его мнению, в какой-то момент, вероятно, все же возникнет), но при этом выстраивает эту структуру, начиная с логических абстракций, общих принципов и логического фундамента, предлагая читателю самостоятельно решить, насколько найденные основания для возможности существования искусственного интеллекта убедительны.

Книга писалась в 1970-е: весь корпус структуралистских текстов к тому времени уже был написан, «Синтаксическим структурам» Ноама Хомского и Центральной догме молекулярной биологии Фрэнсиса Крика исполнилось лет по двадцать, тем более — давно была сформирована база формальной логики. Поэтому основной язык, который Хофштадтер выбрал для разговора об искусственном интеллекте, — это, во-первых, язык алгоритмов и логических утверждений, а во-вторых — терминология символов и значений, преобразования и изоморфизма структур, конфликта объекта и упоминания об объекте. Именно в такой оптике Хофштадтеру проще всего оказалось искать суть парадоксов, рекурсии, фракталов, автореферентности, которые он считает ключевыми для понимания природы разума.

Чтобы выкладки не были слишком сухими, автор использует тройную оптику, заявленную в названии. Математик Курт Гёдель в этой троице отвечает за строгость формализма, художник Мауриц Эшер — за визуальную наглядность парадокса, композитор Иоганн Себастьян Бах — за рекурсивную структуру текста.

Первым читателю встречается Бах — его портретом и историей «Музыкального подношения» открывается текст. Заголовком «Интродукция» сразу заявляется музыкальная структура текста. Метод Хофштадтера, как он сам о нем пишет, — контрапункт двух параллельных повествований. Бах, который задает форму глобального высказывания, — самый незаметный из тройки и сразу отходит на задний план, но все время присутствует в постоянных музыкальных аллюзиях и рекурсивных структурах на разных уровнях текста.

Первая линия этого контрапункта — художественная. Основной источник вдохновения для нее — именно цикл «Музыкальное приношение», написанный Бахом прусскому королю Фридриху II, включающий несколько фуг, канонов и сонат со сложными модуляциями, размерами, многоголосиями и музыкальными загадками. Чтобы всю эту сложную музыкальную структуру выразить в текстовой форме, Бах у Хофштадтера работает не в одиночку, а вместе с Льюисом Кэрроллом. В кэрролловских диалогах (один из которых позаимствован целиком, а остальные написаны по мотивам) Ахилл, Черепаха, Краб и еще несколько персонажей ищут и разбирают парадоксы и автореферентные петли то ли реального, то ли воображаемого сознания, неслучайно напоминающих сны.

Вторая линия контрапункта — формально строгая. В ней сам автор — Дуглас Хофштадтер, — во-первых, объясняет и формализует парадоксы из диалогов, во-вторых, последовательно выводит основания своих аргументов, в-третьих, дает актуальную научную базу, в-четвертых, общается с читателем, давая ему задания и ставя вопросы.

Ответственный за эту линию — Гёдель. Именно две его теоремы о неполноте формальных систем — ключ к пониманию интеллекта. Первая теорема говорит, что в непротиворечивой формальной системе обязательно должна присутствовать невыводимая и неопровержимая теорема. Вторая — что, используя аксиомы и правила вывода непротиворечивой формальной системы, нельзя вывести теорему, которая будет содержательно говорить о непротиворечивости этой системы. То есть находясь внутри системы, нельзя делать какие-то утверждения с точки зрения взгляда извне. Непротиворечивая формальная система всегда неполна. Эти теоремы сформулированы для формальной арифметики, но или напрямую, или метафорически их можно расширить и на другие области. Такими невыводимыми утверждениями в семантических системах могут быть, например, автореферентные суждения — такие, в которых есть указание на себя. Например, парадокс лжеца (он же парадокс Эпименида, который, будучи критянином утверждал, что все критяне — лжецы) — утверждение, для которого внутри самой системы невозможно доказать ни истинность, ни ложность.

Формализуя структуру мышления и переводя ее на язык типографских строчек, Хофштадтер показывает, что всякая подобная система неполна. Он отталкивается от принципов формальной логики и основополагающей работы Альфреда Уайтхеда и Бертрана Рассела Principia Mathematica. Постепенно, используя структуру и все усложняющиеся по ходу технические приемы Гёделя, с помощью рекурсивных автореферентных высказываний автор приводит читателя к цели: пониманию, что непротиворечивая формальная система — у Хофштадтера это Типографская теория чисел, нужная, например, для записи утверждений о числах в форме строк алгоритма, — неполна.

Весь этот рекурсивный формализм, который нужен, чтобы понять, возможно ли тут возникновение мышления, в итоге приводит к следующему уровню рекурсии: дыру неполноты, на которую формальную систему обрекают автореферентные суждения, можно закрыть, дополнив ее какой-то дополнительной аксиомой.

Так, абсолютную геометрию из четырех непротиворечивых аксиом («от всякой точки до всякой точки можно провести прямую», «ограниченную прямую можно непрерывно продолжать по прямой», «из всякого центра всяким радиусом может быть описан круг», «все прямые углы равны между собой») можно дополнить пятой. И это может быть интуитивно понятный вариант, который в современной формулировке звучит как: «В плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести одну и только одну прямую, параллельную данной». Он порождает Евклидову геометрию. А можно сформулировать обратное утверждение, которое породит нестандартную геометрию Лобачевского. И у человека нет достаточных оснований, чтобы выбрать какую-то одну из них для описания реальности.

«Кто может утверждать, что „истинная“ геометрия описывает именно то пространство, в котором Уран и Нептун кружатся вокруг Солнца? Чем оно лучше „Гильбертова пространства“, в котором зыблются волновые функции квантовой механики — „пространства момента“, где обитают компоненты Фурье — „взаимного пространства“, где резвятся волны-векторы, „фазового пространства“, в котором бурлят конфигурации, состоящие из многих частиц, и так далее? Нет причины для того, чтобы все эти геометрии были одинаковыми, точнее, они никак не могут быть одинаковыми! Таким образом, для физиков очень важно существование различных „соперничающих“ геометрий».

Такой же трюк можно проделать и в теории чисел, дополнив класс натуральных чисел бесконечными произведениями простых чисел и расширив аксиоматику на отдельный новый класс супернатуральных чисел, который не совпадает с классом натуральных чисел. Как и в случае с нестандартной геометрией, интуицию тут придется немного приглушить. Проблема в том, что в новой «полной» системе — геометрической, арифметической или любой другой — можно найти новую дыру на следующем уровне, а закрыв ее — другую новую и так далее.

Тут у читателя может возникнуть резонный вопрос: а к чему все эти доказательства и операции? Эта неизбежная неполнота, которую мы так долго доказываем, — аргумент за формальную структуру интеллекта или против?

Хофштадтер считает, что где-то в этих формальных парадоксах и кроется ключ к разгадке. Основания для неполноты он находит у любой структуры мышления — неважно, кто или что проводит элементарные мыслительные операции. А затем расширяет логику и на естественные системы — структуру сетей нейронов и кодирование информации с помощью ДНК. Аналог теоремы Гёделя для ДНК — это возможность закодировать разрушение клетки, создание таких вирусов, которые запрограммированы разрушать сами себя. Все это нужно, чтобы показать, что неполнота — неотъемлемое свойство мышления, она никак не мешает возникновению разума, а, возможно, наоборот, сами эти парадоксы — суть основания для интеллекта, как естественного, так и искусственного.

«Если принять достаточно разумное определение того, что такое „понимание“, то я не вижу никаких Гёделевых препятствий к постепенному пониманию сути нашего разума. <…> Я не вижу никакой связи между Теоремой Гёделя, даже в самой приблизительной интерпретации, и возможностью выполнения этого проекта. Мне кажется, что Теорема Гёделя не накладывает никаких ограничений на нашу способность формулировать и проверять общие механизмы мыслительных процессов, происходящих в нервных клетках. По моему мнению, Теорема Гёделя не противоречит созданию компьютеров (или их преемников), которые смогут манипулировать символами примерно с тем же успехом, как и мозг. Совершенно иное дело — пытаться воспроизвести в программе определенный человеческий мозг, однако создание разумных программ вообще — это более скромная цель. Теорема Гёделя запрещает воспроизводство нашего уровня разума с помощью программ не более, чем она запрещает воспроизводство нашего уровня разума с помощью передачи наследственной информации в ДНК».

Проводя этот формальный анализ, Дуглас Хофштадтер четко и настойчиво проговаривает свою позицию: он сторонник редукционистского подхода. Холистские установки, в рамках которых разум и самосознание рассматриваются как отдельные сущности, неразложимые на отдельные элементы, он последовательно критикует, находя противоречия в их логике. (Сегодня, когда более модны рассуждения в терминах эмерджентности и синергии, такое прямое столкновение выглядит немного топорным, но оно нисколько не потеряло своей актуальности.) За 35 лет до «ГЭБ» Эрвин Шрёдингер, еще до открытия двойной спирали ДНК, в книге «Что такое жизнь?» тоже сводил биологические явления к физическим, но вопрос свободы воли и самосознания выводил за скобки и, симпатизируя индуистским концепциям, говорил, что хоть в основе жизни и находится механизм из атомов, но управляет им некое субъективное «я». Хофштадтер идет еще дальше. Предполагаемую цепочку уровней он ведет от нуклеотидов уже до интеллекта. При этом с недоверием, хотя и с явным интересом, пишет про «дзен-буддистский» взгляд, который дает возможность посмотреть на это диалектическое противопоставление холистического и редукционистского подходов извне.

В итоге в своих рассуждениях Хофштадтер приходит к предположению, что разум — это парадокс автореферентных высказываний мозга. Он вводит для этого термин «странная петля», и как раз тут раскрывается важность достижений последнего заглавного героя.

Литографии Маурица Эшера на протяжении всей книги иллюстрируют повествование (в первую очередь диалоги) и работают художественными метафорами для парадоксов, автореферентности, рекурсии, неполноты и попыток выйти за пределы системы. Самые показательные примеры — замкнутая автореферентность «Рисующих рук» и странные петли в очень многоплановой «Картинной галерее». Гравюры и рисунки Эшера — это, во-первых, возможность перевести парадоксы из логики формальных высказываний в визуальную модальность. Во-вторых, это наглядный пример конфликта использования и упоминания: на плоской картине никакого внутреннего противоречия в рисующих друг друга руках нет, но человеческое сознание легко интерпретирует это согласованное плоское изображение как объемное и парадоксальное. Здесь из-за плеча у Эшера выглядывает еще один интерпретатор значений и символов в изобразительном искусстве, Рене Магритт с его разбитыми окнами и трубками. Ожидания не обманывают: ближе к концу книги появляется и он.

Все эти рекурсии и попытки сломать ограничения формальной системы выводят читателя на построение сознания как многоуровневой системы: от нуклеотидов к клеткам и органам, от нейронов к сложным структурам, подсистемам, от элементарных суждений — к мыслям и образам. Главное здесь то, что на каждом уровне у действующих элементов нет знаний о процессах, которые происходят этажом ниже или выше. Создавая в голове визуальный образ, человек не знает и не может управлять процессами на уровне рецепторов и нейронов. Переход с уровня на уровень — как перевод с одного языка на другой, и рекурсивное скрещивание уровней в момент перевода и есть причина Гёделевой неполноты. Оно, в свою очередь, порождает почти не поддающееся анализу чувство индивидуальности. В такой структуре чувство свободы воли рождается как возможность выбора, которая появляется при равновесии между само-пониманием и само-непониманием системы между уровнями. Та же природа обнаруживается и у интуиции и творчества.

Книга «Гёдель, Эшер, Бах» сама целиком состоит из таких уровней. Многократные структурные переотражения, где на одном уровне Бах пишет цикл фуг для короля, на другом — Ахилл, Черепаха, Ленивец и Краб спорят о литографиях Эшера, на третьем — Хофштадтер объясняет, что произошло в диалоге, параллельно разрабатывая неполную формальную систему и рассказывая о кодировании информации с помощью ДНК. Никто из них на своем уровне ничего не знает о том, какая машинерия работает на других, — но все персонажи пытаются сломать стену своего пространства и выйти за его пределы, чтобы разобраться. Даже сам Автор, хотя и пытается стоять уровнем выше, все равно оказывается втянут в эту игру. В финальном диалоге он в качестве персонажа сталкивается одновременно и с классиками компьютерных наук Чарлзом Бэббиджем и Аланом Тьюрингом, и с Ахиллом, и с Черепахой и окончательно теряется, не понимая, кто автор, а кто персонаж, где символ, а где значение и какая рука рисует какую. Герои парадоксальны, рекурсивны, постоянно ссылаются друг на друга и не могут понять, что у них с субъектностью и есть ли кто-то, кто ими управляет.

Как и с затыканием этой неполноты пятой теоремой, вопрос, казалось бы, можно разрешить рамкой предисловия к переводу, в котором автор комментирует книгу и вроде окончательно выходит за пределы книги, но и тут, говоря о сложностях перевода с одного языка на другой, Хофштадтер, уже как автор вступления, попадает в общую структуру и новую странную петлю. Прекрасно понимая, что за этим вступлением вполне могли бы последовать вступления к переизданию или комментарии к рецензии, где роли многократно бы менялись и переотражались снова и снова. Эти странные петли и бесконечные рекурсивные автореференции никак не решают проблему неполноты.

За полвека многие вещи, о которых писал Хофштадтер, изменились. Теорема Ферма доказана, компьютеры полностью решили шашки, давно обыгрывают человека в шахматы, не так давно — в го. Информационные технологии совершили несколько прорывов, появились суперкомпьютеры, нейросети и квантовые вычислители. Физики неоднократно находили подтверждение бабочки Хофштадтера — фрактальной структуры спектральных параметров электрона в магнитном поле в двумерной системе, которую автор приводит как пример автореферентной структуры в физике (в последний раз — в двухслойном графене). Некоторые термины (например, «квайнирование» или «странная петля»), предложенные в книге, ученые взяли на вооружение. Но никаких сдвигов парадигмы не произошло. И пусть отдельные соображения насчет искусственного интеллекта в «ГЭБ» звучат слегка наивно, в целом пока ничего не поменялось.

В конце книги Хофштадтер делает свой прогноз, отвечая на десять вопросов о будущем искусственного интеллекта. Это вопросы в духе «Смогут ли компьютеры сочинять музыку?», «Можно ли будет запрограммировать конкретного человека?» или «Поймем ли мы благодаря разумным программам природу самосознания и свободной воли?». На все эти вопросы ученый либо дает конкретный ответ, либо объясняет, почему такой ответ дать сложно. Почти все из его прогнозов или сбылись, или сбылись с оговорками, или не противоречат сегодняшнему положению вещей. Единственный откровенный промах вышел с шахматами. Несмотря на свой глобальный оптимизм насчет искусственного интеллекта, Хофштадтер скептически относился к большинству проектов, которые использовали этот термин, и не верил в то, что появятся шахматные алгоритмы, которые смогут обыграть кого угодно. Когда в 1996 году Deep Blue обыграл чемпиона мира Гарри Каспарова*, он называл это водоразделом, но все равно оговаривался, что к настоящему искусственному интеллекту это отношения не имеет, в частности потому, что шахматные программы не учатся и не используют человеческий опыт. Сегодняшние шахматные программы на базе нейросетей уже преодолели этот предел, они забрали все лучшее из опыта лучших гроссмейстеров и ушли далеко за пределы человеческих возможностей.

Конечно, с появлением больших языковых моделей искусственный интеллект вышел на тот новый уровень, который Хофштадтер описывал и в книге, и комментируя шахматный прогресс. С этим выходом за пределы прямой алгоритмической механики у компьютера действительно исчезло ви́дение элементарных операций, на которых он функционирует, а с ними появились, например, предсказанные трудности с точными вычислениями и теми же шахматами. Эти сбывшиеся прогнозы, основанные на изоморфизме систем, могут пугать. Но если полвека назад непротиворечивые основания формальной логики не мешали скепсису Хофштадтера по поводу будущего ИИ, то почему ускорившийся прогресс, вызванный ожидаемым переходом на этаж выше, должен добавлять страха? Основания формальной логики все еще актуальны и свежи, а ясности с природой сознания все еще нет.

За полвека до Хофштадтера Людвиг Витгенштейн, который в куда более прямой форме вдохновлялся работами Бертрана Рассела по аналитической философии (и которого пару раз впроброс вспоминает и Хофштадтер), предпринял аналогичную утопическую попытку построить на основаниях формальной логики идеальный язык как картины мира. В итоге свой «Логико-философский трактат» он закончил суждением: «То, о чем нельзя сказать точно, следует обойти молчанием». А во второй своей книге от логической утопии Витгенштейн перешел к исследованию реального языка повседневного общения и языковой игре.

В последнем диалоге «ГЭБ» несколько персонажей рефреном повторяют: «К сожалению, найти ключ оказалось труднее, чем я думал». Пока формальный ключ к сознанию — естественному или искусственному — не найден, остается либо молчать, либо обходиться игровым языком метафор, гравюр и музыки.