Немыслимые изгибы эпох: книги недели

Что спрашивать в книжных

Анатомия жизни православных приходов, кафкианская проза Ацуси Накадзимы, биография самого кровавого викинга, воспоминания Вадима Абдрашитова и судьбы античной классики в Китае: как всегда по пятницам, редакторы «Горького» рассказывают о новинках, которые показались нам наиболее интересными.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Павел Абрамов, Александр Давыдов. Пастыри и постройки. Как устроена жизнь православных приходов. М.: Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники»; Common Place, 2025. Содержание

Приходская жизнь для невоцерковленного человека чаще всего малоизвестна и малопонятна, но даже сами клирики и прихожане далеко не всегда отдают себе отчет в том, как и что происходит на самом деле. Проблематизировать эту тему решила группа исследователей, этой жизни совсем не чуждых, и целью их было не срывание всевозможных покровов, а попытка понять, почему редкий священник, рассказывая о своих трудовых буднях, не станет жаловаться на системные проблемы, мешающие ему заниматься собственно духовными вопросами и окормлением паствы. Если в первые два постсоветских десятилетия в церковнослужители шли главным образом энтузиасты, которые мечтали о том, чтобы на руинах воссоздать дореволюционную инфраструктуру и практики, то после епархиальных реформ 2010-х годов ситуация стала меняться: запущенные тогда процессы привели к тому, что приходской священник теперь — строитель и отчасти социальный работник с очень ограниченными ресурсами, вынужденный тратить дюжую часть своих сил на поиск финансов и выстраивание сложных социальных связей с локальным сообществом, в то время как вопросы собственно веры, миссионерства и религиозного просвещения вынужденно отступают на второй, если не на третий план. Общая картина получается безотрадная, но не безнадежная, ведь если люди могут работать в таких условиях, то, конечно, далеко не все еще потеряно.

«Церковь как организация значительно старше и Российской Федерации, и Советского Союза. Для организации возраст означает далеко не то же, что для человека: чем она старше, тем (в первом приближении) сильнее и адаптивнее. Эта организация за историю своего существования прошла огонь и воду, самые немыслимые изгибы прошлых эпох и сегодня, прищурившись, смотрит на новых людей власти и людей денег — людей, чувствующих себя немыслимо важными.

Но в серии интервью со священниками мы видим и другую Церковь: растерянную перед реалиями современного мира, запутавшуюся в собственном прошлом и попытках его вернуть. Наши респонденты говорят о том возрождении, агентами которого они являются: о строительстве храмов, работе со спонсорами, но одновременно не понимают, как возродить приходскую жизнь, попросту — как привести в новые храмы людей».

Ацуси Накадзима. Атоллы. М.; Владивосток: Ад Маргинем Пресс, 2025. Перевод с японского Екатерины Юдиной. Содержание

В отличие от многих японских авторов своего поколения, проживших недолго, Накадзима Ацуси (1909–1942) не страдал от депрессии и не рвался погибнуть за микадо, чтобы обессмертить и себя, и свое отечество. Он скончался в возрасте всего 33 лет — от самого простого удушья, спровоцированного пневмонией, которая самым неудачным образом наложилась на бронхиальную астму, мучившую его с юности.

Такова и проза японского писателя, написанная как будто короткими вдохами-выдохами: поэтичная, возвышенная, знающая цену каждому слову и потому не производящая ничего лишнего. Что особенно интригует, учитывая «экзотический» материал, по мотивам которого писались «Атоллы».

В основе этого сборника малой прозы лежат впечатления Ацуси от службы в Управлении по делам Южно-Тихоокеанских мандатных территорий — службы, впрочем, довольно однообразной и унылой. Из этих впечатлений складывается поистине кафкианский, на грани галлюцинаторного текст, в котором рассказчик испытывает нечто за гранью экзистенциального ужаса, войдя, например, в дом на Палау, где туземка кормит грудью младенца. Потом они снова встречаются на улице — и рассказчик превращается в призрака, взгляд женщины скользит мимо него, не замечая: не потому ли, что и нет никакого рассказчика в материальном мире?

Или вот слуга в доме уподобляется многоножке — настолько усердно он трудится, что потерял человеческий облик, сделавшись усердным беспозвоночным. Хозяин тому и рад: нагружает его самой непосильной работой, пока трудяга не станет чем-то большим, чем его господин. Историю эту, как утверждает Ацуси, сочинил не он, а жители одного острова, неожиданно погибшего за много лет до рождения автора:

«Около восьмидесяти лет назад он вместе со всеми своими обитателями совершенно неожиданно ушел под воду. И с тех пор, говорят, не объявлялось во всем архипелаге Палау человека, которому снились бы столь же счастливые сны».

В общем, старая добрая японская новелла эпохи модернизма для ценителей Акутагавы и прочих утонченных гуманистов.

Десмонд Сьюард. Конунг навсегда. Жизнь Олава Святого, самого кровавого викинга. М.: Альпина нон-фикшн, 2026. Перевод с английского Максима Коробова. Содержание

Само название книги «Конунг навсегда» говорит о том, что мы сейчас прочитаем историю как минимум супергероя, а то и сверхчеловека. Таковым в общем-то и был норвежский конунг Олав, почти неизвестный за пределами Норвегии, но весьма уважаемый самими норвежцами.

Если рассматривать фигуру Олава с точки зрения правовых отношений, гражданином он был ужасным: разбойник, бандит, удачливый рейдер. Однако, как это нередко случалось в эпоху христианизации Северной Европы, подобные качества никак не помешали его канонизации, когда он вдруг узрел Господа в сердце своем и решил сплотить подчиненных вокруг монотеистической веры. Разумеется, попутно уничтожив все, что напоминало о древних «богах», включая носителей языческого воззрения.

Выдающийся и не так давно покинувший, увы, наш мир историк Десмонд Сьюард написал подлинно научную биографию человека, ставшего мифом — пусть и локальным. При этом, что важно, сохранив увлекательность мифа, произведенного из этого самого человека. Мастерски выстраивая повествование, Сьюард не забывает обрисовать общий фон — быт и нравы викингов XI века, их поэзию, надежды и чаяния, оголтелость, бесстрашие и страхи.

«Быть викингом означало быть работорговцем, и, скорее всего, команда Олава захватила изрядное количество крепких мужчин и красивых девушек, которые на рынке рабов шли на вес золота. Из-за ограниченного пространства на борту ладьи рабов связывали лубяными веревками и укладывали, как тюки, под скамьи гребцов. Там они лежали, пока не появлялась возможность переместить их в целости и сохранности на кнорр, который служил вспомогательным судном и ожидал в заранее оговоренном месте».

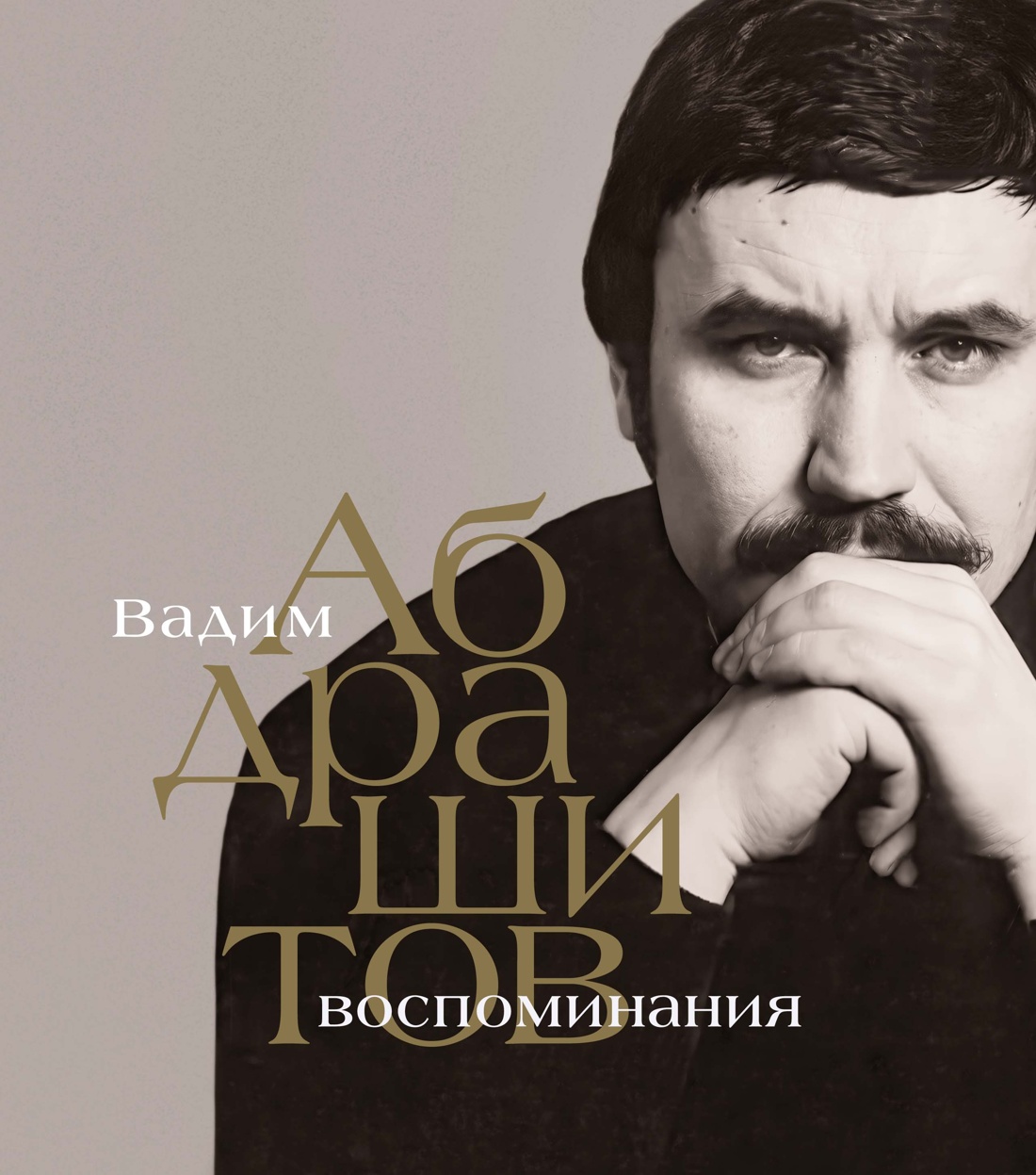

Вадим Абдрашитов. Воспоминания. М.: Азбука, КоЛибри, 2025. Содержание

Хотя режиссера Вадима Абдрашитова с его вечным напарником, сценаристом Александром Миндадзе относят к перестроечным авторам, очевидно, что актуальность их творческого взгляда не ограничена конкретным историческим моментом и укоренена в чем-то глубоком — способности смотреть на людей с трезвым сочувствием, но без всякой сентиментальности, иными словами, с умением бичевать не грешника, но сам грех.

В своих воспоминаниях Абдрашитов предстает человеком прямым и ненапыщенным, если угодно — подлинно демократичным. Он обстоятельно рассказывает о каждой из своих картин — от «Слова до защиты» до «Магнитных бурь», которые на уровне новаторского киноязыка, напомним, похожи на замедленного втрое, несмешного и незадорного Феллини, с выкрученной в ноль яркостью, где все не разговаривают, а бредят наяву. Текст сопровождает множество цветных фотографий — впору считать, что это не просто издание мемуаров, а полноценный альбом.

«Что такое сегодняшнее состояние искусства? Деньги-то надо зарабатывать, поэтому то, что называется Entertainment, существует. И кинематограф вернулся к своему началу. Сделал круг в развитии и вернулся на ярмарку, где он был балаганом и развлекал публику. И сейчас развлекает. И уже огромное количество зрителей воспринимают кино именно так: они идут развлекаться, не более того.

Это печально, но так оно и есть. То же самое, те же процессы происходят в театре, в литературе. Я с трудом могу назвать 4-5 авторов, которых бы интересовал живой человек».

Шади Бартш. Платон едет в Китай. М.: АСТ, 2025. Перевод с английского. Содержание

Перед нами исследование того, как в Китае читают и переосмысляют греческую классику (Платон, Аристотель, Фукидид). Автор демонстрирует факт, который нам показался удивительным, хотя и вполне самоочевидным: античная мысль уже довольно долго служит зеркалом для китайских дебатов о государстве, гражданстве, демократии, рациональности и гармонии. Причем, что любопытно, всматриваясь в его таинственную поверхность, общественные деятели Поднебесной постепенно перешли от модернизационной установки к критическому использованию идей.

Читать интересно не в последнюю очередь потому, что китайские интерпретаторы действительно искусно вскрывают предпосылки наших, западных суждений о том, как должно быть устроено общество. Хотя местами воспроизведение критики звучит парадоксально:

«В рамках такого понимания центральная идея философской традиции представлена „рациональностью Просвещения“, из-за которой развитие науки и техники отвязалось от общих этических проблем, а технический прогресс стал рассматриваться как благо ipso facto. Этот чрезмерный акцент на рациональности — причина той беды, в которой оказался Запад. Непредсказуемые инновации в области искусственного интеллекта, вмешательство в геном человека и другие революционные технологии разогнали перемены до бешеного темпа на фоне усугубляющегося глобального потепления, которое само по себе является примером выхода технологий из-под контроля».

Кто бы, так сказать, говорил.