Не по своей воле биография

О книге Франциски Тун-Хоэнштайн «Писать жизнь. Варлам Шаламов: биография и поэтика»

Написать полновесную конвенциональную биографию Варлама Шаламова едва ли возможно как из-за нехватки документов, так и из-за незавидно уникального жизненного опыта великого писателя. Поэтому любая попытка создать его жизнеописание — всегда вызов для исследователя, любой разговор о судьбе Шаламова предполагает анализ его поэтики, а в случае Франциски Тун-Хоэнштайн, автора книги «Писать жизнь. Варлам Шаламов: биография и поэтика», — еще и размышления о возможностях и ограничениях самого биографического метода. Рассказывает Константин Митрошенков.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

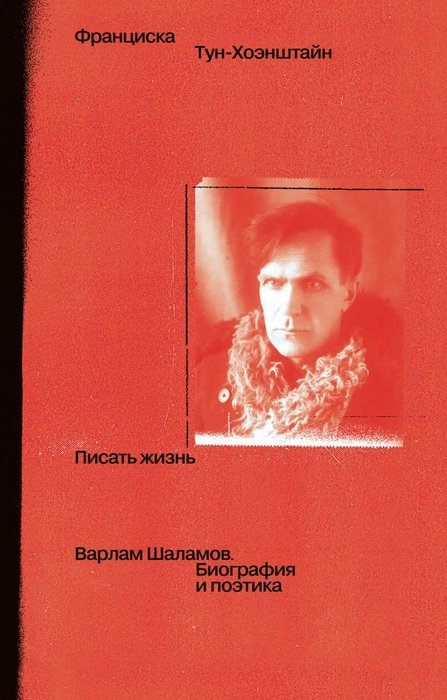

Франциска Тун-Хоэнштайн. Писать жизнь. Варлам Шаламов: биография и поэтика. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2025. Перевод с немецкого Марины Корнеевой. Содержание

«Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз, и законами их деятельности, как столкновением шаров на бильярдном поле, управляет один принцип: угол падения равен углу отражения», — писал в 1922 году Осип Мандельштам в эссе «Конец романа». Мандельштам явно поторопился хоронить роман, но хорошо уловил важное для всей интеллектуальной истории XX века ощущение проблематичности биографии. Иллюзия свободно действующего индивида, на которой строилось биографическое повествование XIX века, рассыпалась в прах после двух мировых войн и серии революций, геноцидов и экономических кризисов. Казалось, нет ничего более наивного и старомодного, чем представление о том, что человек сам творит свою жизнь и, следовательно, может претендовать на обладание биографией, отдельной от хроники выпавших на его или ее долю катастроф. «Из чередования страдательного переживания непомерных исторических давлений и полуиллюзорной активности — получается ли биография? Уж очень не по своей воле биография», — так уже в 1980 году сформулировала эту проблему Лидия Гинзбург, пережившая сталинский террор и блокаду.

Формула Гинзбург хорошо характеризует историю жизни Варлама Шаламова. Пять арестов, три приговора и семнадцать лет в лагерях, между этим и после этого — безуспешные попытки добиться признания в качестве прозаика и поэта, журналистская поденщина, изуродованные цензурой сборники стихотворений и несогласованные с автором заграничные публикации отдельных «Колымских рассказов». Писать биографию Шаламова трудно хотя бы потому, что традиционная модель писательской биографии с подробным описанием творческого процесса, реакциями современников на публикации и тому подобными вещами едва ли применима к автору, большую часть жизни лишенному возможности полноценно участвовать в литературном процессе.

Другая проблема — наличие, а точнее, отсутствие источников. В конце 1920-х годов сестра Шаламова Галина сожгла его бумаги, в том числе переписку с поэтами-авангардистами. Почти все написанное Шаламовым в 1930-е годы было уничтожено его женой Галиной Гудзь, опасавшейся дальнейших репрессий после повторного ареста мужа. В годы войны, незадолго до эвакуации из Москвы, сестра жены Шаламова сожгла весь их семейный архив. Вторая, послелагерная половина жизни Шаламова задокументирована гораздо лучше, но и тут есть свои пробелы — некоторые бумаги писателя были изъяты КГБ, другие попали в частные руки и исчезли безвозвратно. В результате даже по прошествии нескольких десятилетий исследовательской работы остается немало аспектов биографии Шаламова, о которых мы ничего или практически ничего не знаем.

Книга Франциски Тун-Хоэнштайн «Писать жизнь: Варлам Шаламов. Биография и поэтика» отвечает на эти вызовы модификацией традиционной биографической формы. Вместо того чтобы пытаться свести жизнь Шаламова к гладкому и непротиворечивому повествованию, исследовательница своими стилистическими и композиционными решениями подчеркивает особенности материала, с которым работает. Ее книга не только позволяет лучше узнать автора «Колымских рассказов», но и предлагает критическое размышление о возможностях и ограничениях самого биографического метода.

Начнем с незначительных, на первый взгляд, стилистических деталей. При чтении книги сразу бросается в глаза большое количество вопросительных знаков и вводных слов «возможно» и «вероятно». Тун-Хоэнштайн честно признает, что просто не располагает необходимыми сведениями для того, чтобы с уверенностью ответить на вопрос об отношении молодого Шаламова к идеям Осипа Брика, знакомого ему по кругу ЛЕФа, или о том, как он воспринимал происходящее в СССР в 1930-е годы, когда вернулся в Москву после первого срока. В этом случае многочисленные неопределенности и предположения не подрывают доверия к исследовательнице, но, напротив, служат залогом ее добросовестности.

Композиционные решения Тун-Хоэнштайн еще более интересны. Ее книга состоит из двух неравных частей. С одной стороны — главы, рассказывающие о жизни Шаламова до и после лагеря. Они написаны в более-менее традиционной литературно-биографической манере и соединяют рассказ о личной жизни Шаламова с литературоведческим анализом. Соединение биографии и поэтики осуществляется в разных главах по-разному. В первой половине книге, посвященной детству и юности Шаламова, Тун-Хоэнштайн в основном делает это через обращение к автобиографическим мотивам в его произведениях. Во второй половине, когда речь заходит об уже ставшем писателем Шаламове и нужда в автобиографической уловке отпадает, исследовательница переходит к прямому разговору о генезисе и формальных особенностях «Колымских рассказов», (анти)романа «Вишера» и незаконченных воспоминаний о Колыме. Параллельно она рассказывает о взаимоотношениях Шаламова с другими участниками неофициального или полуофициального литературного процесса, уделяя основное внимание Пастернаку, Солженицыну и Надежде Мандельштам. Эта часть книги наиболее похожа на традиционную писательскую биографию.

С другой стороны — разделы, посвященные трем приговорам Шаламова (1929, 1937 и 1943). Они не учитываются в общей нумерации глав и, по словам самой Тун-Хоэнштайн, «представлены как остановка в течении жизни» Шаламова. Эти разделы написаны в иной манере, более сухой и фактографической. Предположу, что связано это как с нехваткой источников, так и с особенностями самого материала: простое упоминание доносов, арестов, допросов, сфабрикованных дел и поражающих своей жестокостью приговоров («сталинские сроки») производит на читателей гораздо более сильное впечатление, чем любые попытки «проникнуть» в сознание заключенного Шаламова или во всех подробностях описать быт лагеря. Таким формальным решением Тун-Хоэнштайн обращает внимание на двойственное положение лагерного периода в биографии Шаламова, который одновременно является ее центром («„отблеск ада“ лежит с тех пор на всем, что ему суждено было написать») и главным белым пятном.

Несмотря на композиционную раздвоенность, книга не распадается на куски. Внутреннюю цельность ей придает наличие магистрального сюжета, который выстраивается вокруг борьбы Шаламова за контроль над собственной жизнью и письмом о ней. Как пишет Тун-Хоэнштайн во введении, ее герою выпало жить в тот период истории, когда мало что могло быть постоянным: планы на будущее разбивались, «надежды не оправдывались, семейные и дружеские связи рассыпались». Переехав в Москву в середине 1920-х, Шаламов оказался в самом центре литературных и политических дискуссий, которые, казалось бы, должны были подготовить его к будущей деятельной жизни литератора или политика. Вскоре выяснилось, что шаламовское поколение опоздало «к штурму неба», но появилось на арене истории как раз вовремя, чтобы испытать на себе все ужасы сталинского террора. Надежды на литературную самореализацию, почти похороненные Колымой, ненадолго возродились в годы оттепели, когда публикация солженицынского «Одного дня Ивана Денисовича» (1962) дала Шаламову основания рассчитывать на то, что и его «Колымские рассказы» доберутся до советских читателей. Но окно возможностей скоро закрылось, и все, что Шаламов увидел при жизни, — это публикации «изуродованных» стихотворных сборников в СССР и отдельных рассказов из колымского цикла в тамиздате без учета общего замысла и с редакторскими правками, не согласованными с самим автором.

С учетом этих обстоятельств становится отчасти понятна принципиальность и даже неуживчивость Шаламова, которую отмечали многие его знакомые: готовность рвать знакомства при возникновении эстетических или этических расхождений (взаимоотношения с Солженицыным) и нежелание подстраиваться под чужие ожидания (конфликт с диссидентским сообществом после публикации злополучного письма в «Литературную газету»). Действуя в ситуации постоянного внешнего давления, Шаламов всеми силами стремился вернуть себе свободу выбора хотя бы в тех сферах жизни, где это было возможно.

Не менее принципиальным Шаламов был и в эстетических вопросах. Его литературные манифесты поражают категоричностью суждений, заставляющей вспомнить о выступлениях авангардистов начала века. «Роман умер. И никакая сила в мире не воскресит эту литературную форму», — провозглашал Шаламов в эссе «О прозе» (1965), вторя наверняка памятным ему дискуссиям 1920-х годов о «кризисе романа». Отсюда высокие требования Шаламова к произведениям современников, в особенности рассказывающим о самых страшных страницах советской истории. «Доктор Живаго» Пастернака он считал неудачной попыткой возродить толстовский роман, Солженицына критиковал за следование литературным моделям XIX века, а «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург в письме все тому же Солженицыну и вовсе назвал «журналистской скорописью, претенциозной мазней». (Подробнее об эстетических взглядах Шаламова можно узнать из книги Ксении Филимоновой и нашего разговора с ней.)

Радикальность суждений часто приводила Шаламова к противоречиям. В полном соответствии с модернистской эстетикой он утверждал абсолютную новизну своих рассказов, но в то же время вписывал их в литературную традицию, уходящую корнями в прозу Пушкина. Шаламов отвергал психологический анализ, но утверждал, что исследует «психологические закономерности, возникающие в обществе, где человека пытаются превратить в нечеловека». Наконец, называя лагерь «отрицательным опытом», о котором «человек не должен знать, не должен даже слышать о нем», Шаламов прилагал огромные усилия, чтобы рассказать советским читателям о ГУЛАГе. Возможно, все перечисленные противоречия уходят корнями в одно главное противоречие, находящееся в центре всего шаламовского проекта: противоречие между установкой на литературную репрезентацию лагерного опыта и осознанием того, что все существующие литературные модели неадекватны ему.

Чтобы снять это противоречие, необходимо было изобрести такую модель письма, которая если бы не порывала с литературными формами прошлого, то радикально преобразовывала бы их. Именно это и была призвана сделать шаламовская «новая проза». Опираясь на пушкинскую прозу, традиции русского модернизма и фактографические эксперименты 1920-х годов, Шаламов выработал узнаваемую модель лаконичной сюжетной новеллы, часто с неожиданной развязкой. Сократив до минимума прямые описания насилия и психологические характеристики, он сумел создать произведения, одновременно приоткрывающие читателям дверь в мир ГУЛАГа и подчеркивающие несоизмеримость их опыта и опыта заключенных. Вместе с тем Шаламов отказался от характерной для очерка установки на строгое следование фактам, переосмыслив само понятие документальности. Залогом «высшей» правдивости «Колымских рассказов» служит сам лагерный опыт автора, даже по прошествии десятилетий дающий знать о себе на физическом уровне и исключающий любую возможность «фальсификации». «Если писатель пишет своей кровью, — доказывает Шаламов в эссе „О прозе“, — то нет надобности собирать материалы, посещая Бутырскую тюрьму или тюремные „этапы“, нет надобности в творческих командировках в какую-нибудь Тамбовскую область». С учетом этого становится понятна на первый взгляд парадоксальная характеристика, данная Шаламовым своей прозе: «Не проза документа, а проза, выстраданная как документ».

Как отмечает Тун-Хоэнштайн, Шаламов «нисколько не сомневался в том, что он сказал в литературе свое слово». Исследовательница приводит отрывок из открывающей «Колымские рассказы» миниатюры «По снегу» (1956). Шаламов в ней сравнивает себя с человеком, прокладывающим дорогу по снежной целине, по которой потом пойдут санные обозы и тракторы. Эта миниатюра, пишет Тун-Хоэнштайн, «приобретает силу авторского кредо. Шаламов представляет себя как писателя, который отваживается идти по совершенно не освоенной территории: он прокладывает литературную тропу, чтобы провести читателя в лагерный мир, где уничтожаются люди». Проблема в том, что такой образ взаимоотношений писателя и читателей предполагает возможность свободной циркуляции текстов, на что Шаламов как раз не мог рассчитывать. Лишенный доступа к широкой аудитории, он был лишен и возможности сыграть при жизни ту роль в русской литературе, на которую по праву рассчитывал — роль поднявшегося из царства мертвых Плутона, «описывающего свои владения привычным ему языком».

Все это возвращает нас к проблеме биографии и самореализации, так мучившей Шаламова. В одной из заключительных глав книги Тун-Хоэнштайн обращает внимание на интерес Шаламова к биографическим повествованиям. Исследовательница упоминает о задуманной им в конце 1950-х годов серии книг о детстве и юности знаменитых людей под названием «Замечательные мальчики» и законченном в 1973 году биографическом очерке о Федоре Раскольникове — советском революционере и дипломате, бежавшем в 1938 году на Запад и выступившем с антисталинским заявлением. Тун-Хоэнштайн считает, что в биографиях выдающихся людей, тех, кто «действительно жил и вступался за свои идеалы», Шаламов искал образцы для подражания, которые могли бы пригодиться новым поколениям. «Можно только догадываться, — пишет она, — насколько [Шаламова] терзала тоска по жизни, достойной биографии, жизни, в которой он — подобно тем героям истории, которыми он восхищался, — мог бы довершить „штурм неба“ и осуществить свои юношеские мечты».

Если Тун-Хоэнштайн права и Шаламов действительно испытывал «тоску по биографии», то он наверняка удивился бы, узнав, как его жизнь воспринимается сегодня. После публикации «Колымских рассказов» Шаламов вошел в русский литературный канон как один из самых оригинальных прозаиков второй половины XX века и продолжатель практически уничтоженной к тому моменту модернистской линии. Представить историю русской литературы без Шаламова так же сложно, как и без его кумира Пастернака или оппонента-единомышленника Солженицына, при жизни несравнимо более известных. Но даже если вынести за скобки литературные достижения, то останется сама жизнь Шаламова, служащая примером стойкости и смелости перед лицом государственного террора и исторических катастроф. К сожалению, сегодня такие примеры актуальны как никогда. Так что книга Тун-Хоэнштайн при всех своих многочисленных литературных и исторических достоинствах имеет и еще одно достоинство, которого ей лучше бы не иметь, — своевременность.