Наш оптимизм: книги недели

Что спрашивать в книжных

Виктор Давыдов. Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе. М.: Новое литературное обозрение, 2021. Содержание

Издалека, припорошенный ностальгией и пропагандой, брежневский СССР кажется плюшевым: без стахановского надрыва, черных воронков и мировой войны, зато с пломбиром за 48 копеек (на самом деле это цена конца 1980-х). Книга диссидента Виктора Давыдова разбивает идиллию: это история о том, как 23-летнего парня из провинциальной Самары, вовлеченного, как кажется, в противостояние системе почти одним лишь духом юношеского противоречия, перемалывают жернова специальных судебных психиатрических больниц, которые использовались для усмирения инакомыслящих.

Издалека, припорошенный ностальгией и пропагандой, брежневский СССР кажется плюшевым: без стахановского надрыва, черных воронков и мировой войны, зато с пломбиром за 48 копеек (на самом деле это цена конца 1980-х). Книга диссидента Виктора Давыдова разбивает идиллию: это история о том, как 23-летнего парня из провинциальной Самары, вовлеченного, как кажется, в противостояние системе почти одним лишь духом юношеского противоречия, перемалывают жернова специальных судебных психиатрических больниц, которые использовались для усмирения инакомыслящих.

Это довольно мучительный автобиографический текст, который не хочется читать. Во-первых, кажется, что диссиденты — незначительная противопоставленная «советскому народу» группка, чьи беды «особенны». Однако Давыдов показывает: это представление в корне неверно. В закалываемые аминазином антисоветчики попадали не только московские очкарики, но и строитель, организовавший забастовку в Находке, и сварщик с Камчатки, разбросавший листовки, и преподаватель из Иркутска, устроивший кружок «истинных Ленинцев».

Во-вторых, истории про садизм и пытки портят настроение. Но, как показывает видеоархив ФСБ и ФСИН, полученный проектом Gulagu.net, спецбольницы в России остаются местом, где прямо сейчас пытают людей, и, судя по всему, нам надо всем самым решительным образом испортить себе настроение, чтобы коренная реформа всей исправительной системы в стране стала национальной идеей, объединяющей самые разные слои граждан.

«Вытерев лицо Горбунова полотенцем, Дебила скручивает его жгутом и „на десерт” устраивает „педагогический” сеанс. Он бьет им несколько раз Горбунова по лицу, после чего обвязывает вокруг шеи и начинает медленно Горбунова душить. «А теперь надо сказать „спасибо” за то, что тебя покормили... Ну-ка говори „спасибо”...»

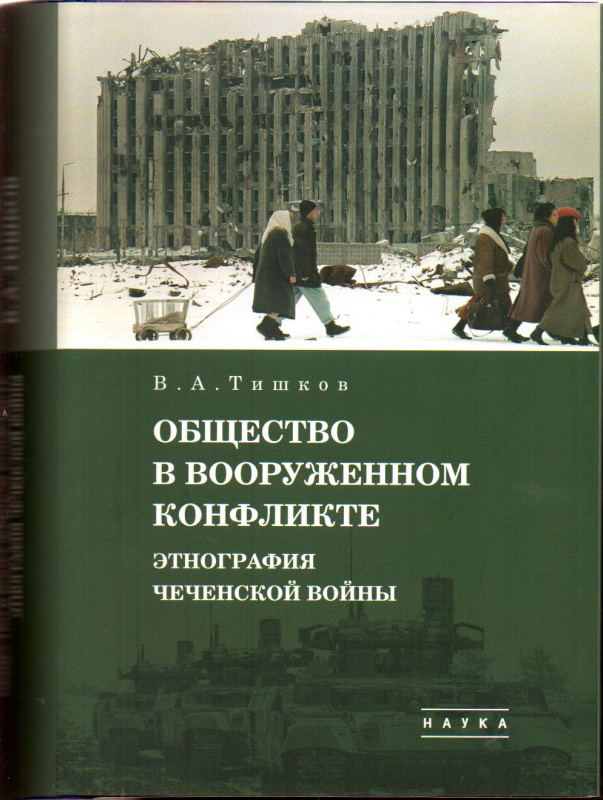

Валерий Тишков. Общество в вооруженном конфликте: этнография чеченской войны. М.: Наука, 2021. Содержание

Это третье издание, первые два выходили в 2001-м и 2003 году. Автор — экс-директор Института этнографии и антропологии Российской академии наук. Успел при Ельцине побыть министром по национальной политике, а в 1995 году он готовил предложения по урегулированию чеченского конфликта для премьера Черномырдина. В основе работы — исследование, начатое Тишковым в 1998 году, в рамках которого состоялось более сотни интервью с представителями самых разных страт чеченского общества — с боевиками, беженцами, политиками и др. На результаты этой работы, по некоторым данным, ориентировался Путин уже в должности президента — с выводами и рекомендациями Тишкова он точно знаком.

Это третье издание, первые два выходили в 2001-м и 2003 году. Автор — экс-директор Института этнографии и антропологии Российской академии наук. Успел при Ельцине побыть министром по национальной политике, а в 1995 году он готовил предложения по урегулированию чеченского конфликта для премьера Черномырдина. В основе работы — исследование, начатое Тишковым в 1998 году, в рамках которого состоялось более сотни интервью с представителями самых разных страт чеченского общества — с боевиками, беженцами, политиками и др. На результаты этой работы, по некоторым данным, ориентировался Путин уже в должности президента — с выводами и рекомендациями Тишкова он точно знаком.

Не вполне понятно, прислушался ли к ним Путин, но даже если предположить, что прислушался, то что-то пошло не так. Основная проблема чеченского народа, которую формулирует умеренно и пророссийски настроенный Тишков, связана с демодернизацией — «ситуацией разрушенных вооруженным конфликтом социальных институтов и связей», — а также «радикальным ослаблением ресурсов общества». Демодернизация порождает «стратегию обращения к давно забытой норме или к неадекватному внешнему заимствованию» этой нормы. Насколько можно судить по новостям, за 20 лет пресловутая стратегия лишь укоренилась; к сожалению, новое издание не содержит никаких апдейтов по положению дел в республике.

Однако, на мой взгляд, труд сохраняет свою значимость — по меньшей мере по двум причинам. Первая: антрополог показывает, как формировались стереотипы о чеченцах как о «гордых» и «жестоких» людях, на чем основано самовосприятие народа, как сложилась ложная (по Тишкову) оппозиция «Чечня» vs «Россия». Эти наблюдения, хочется верить, не утратили актуальности. Вторая: это пример крепкого и добросовестного этнографического исследования, где автор не скрывает методологические сложности работы в условиях войны и всячески приглашает читателя к рефлексии.

«Дебаты по поводу поиска подлинной правды о чеченской войне — это слабая исследовательская стратегия, которой мне бы хотелось избежать».

Наталья Петрова. Пионеры Русской Америки. М.: Молодая гвардия, 2021. Содержание

В этом году исполняется 280 лет с момента, когда экспедиция под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова увидела берега северо-западного побережья Северной Америки. С этого момента историк и журналист Наталья Петрова предлагает отсчитывать историю «Русской Америки» (точка отсчета выбрана для красивой цифры, так-то моряки Семена Дежнева приплыли на Аляску еще в 1648-м). История эта кончилась в 1867 году продажей заокеанских земель правительству США. Поступок, если верить автору, ошибочный, недальновидный и совершенно не в духе героев этой книги.

В этом году исполняется 280 лет с момента, когда экспедиция под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова увидела берега северо-западного побережья Северной Америки. С этого момента историк и журналист Наталья Петрова предлагает отсчитывать историю «Русской Америки» (точка отсчета выбрана для красивой цифры, так-то моряки Семена Дежнева приплыли на Аляску еще в 1648-м). История эта кончилась в 1867 году продажей заокеанских земель правительству США. Поступок, если верить автору, ошибочный, недальновидный и совершенно не в духе героев этой книги.

Петрова рассказывает о шестерых первопроходцах. Это промышленник Георгий Шелихов, которого Державин прозвал «Колумбом Росским»; Александр Баранов, ставший первым правителем русских колоний в Америке; основатель калифорнийского Форта Росс Иван Кусков; близкий к декабристам Дмитрий Завалишин, пытавшийся присоединить Калифорнию к России; причисленный к лику святых митрополит Иннокентий, крестивший индейцев, алеутов, камчадалов и другие народы Сибири и Аляски; рисковый исследователь Лаврентий Загоскин. Очерки не длинные, фактура плотная, стиль изложения благонравный. Попадаются фрагменты, достойные журнала «Караван историй», когда герои «ухмыляются», «встречаются глазами» и разговаривают присказками. Общее впечатление от текста, поощряющего желание срочно ступать туда, где нога не ступала, это не портит.

«Остров Уналашка — самый крупный камешек в ожерелье Лисьих островов, которое нанизала на нитку неведомая рука, желая украсить могучую грудь Бобрового моря и тем выделить, отличить его от других морей в семье Великого океана».

Томас Фостер. Как читать романы как профессор. Изящное исследование самой популярной литературной формы. М.: КоЛибри, 2021. Перевод с английского Татьяны Камышниковой. Содержание

Предыдущая книга американского литературоведа выходила на русском под названием «Искусство чтения», и там Томас Фостер давал советы по декодированию литературных произведений вообще. Эта работа посвящена крупной форме. Чтобы нечто увидеть, нужно понимать, куда смотреть, и профессор Мичиганского университета устраивает эдакий разбор романной анатомии, тыкая указкой в зачин, нарративную перспективу рассказчика, темп и интонацию повествования — словом, повышает чувствительность к устройству текста, учит находить у него подколенные чашечки и пальпировать живот. Отдельный рассказ посвящен истории формировании романа как истории с продолжением, который позволяет понять, какие изменения произошли с ним в XX веке и почему.

Предыдущая книга американского литературоведа выходила на русском под названием «Искусство чтения», и там Томас Фостер давал советы по декодированию литературных произведений вообще. Эта работа посвящена крупной форме. Чтобы нечто увидеть, нужно понимать, куда смотреть, и профессор Мичиганского университета устраивает эдакий разбор романной анатомии, тыкая указкой в зачин, нарративную перспективу рассказчика, темп и интонацию повествования — словом, повышает чувствительность к устройству текста, учит находить у него подколенные чашечки и пальпировать живот. Отдельный рассказ посвящен истории формировании романа как истории с продолжением, который позволяет понять, какие изменения произошли с ним в XX веке и почему.

Главный посыл Фостера созвучен идее Ролана Барта о том, что автор — вовсе не привилегированный создатель своего текста; текст в не меньшей степени творит читатель. Собственно, книга и дает уроки подобного сотворчества, причем делает это в легкой и остроумной манере, с массой конкретных примеров. Примеры, что не удивительно, приводятся из англоязычной литературы, с особым вниманием к Джойсу, Фолкнеру, Хемингуэю, которых профессор особенно любит.

«Как это ни странно, повествование от первого лица — лучший способ обращения с, возможно, душевнобольным человеком».

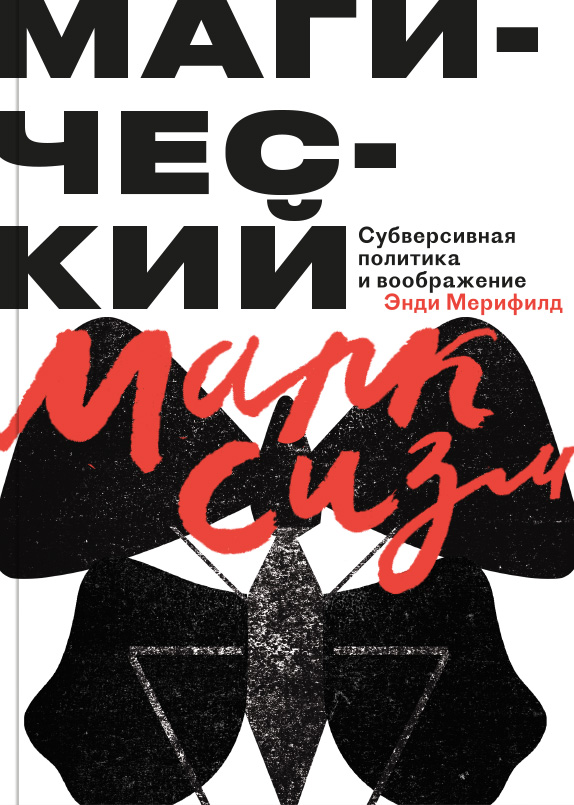

Энди Мерифилд. Магический марксизм. Субверсивная политика и воображение. М.: Ад Маргинем, 2021. Перевод с английского Владислава Софронова. Cодержание. Фрагмент

По признанию автора, эта книга — после долгого существования в электронном виде вышел наконец и бумажный вариант — родилась из двойной неудовлетворенности: гнетущей капиталистической реальностью, с одной стороны, и бубнящим академическим марксизмом, способным лишь критиковать и теоретизировать, — с другой. Чтобы протиснуться между Сциллой и Харибдой, левый урбанист Мерифилд озадачивается постройкой концептуального, казалось бы, оксюморона — магического марксизма. Основная цель выбраться из тупика настоящего, сконцентрировавшись на производстве сценариев альтернативного будущего с помощью ресурсов утопического воображения. Ориентиром автору служат анклавы альтернативного «завтра» в дне сегодняшнем вроде подрывных издательских инициатив, экокоммун, свободного программного обеспечения и других подобных реализаций «исхода из капитализма». Не вполне понятно, зачем Мерифилид держится за термин «марксизм», поскольку его позиции кажутся совершенно анархистскими.

По признанию автора, эта книга — после долгого существования в электронном виде вышел наконец и бумажный вариант — родилась из двойной неудовлетворенности: гнетущей капиталистической реальностью, с одной стороны, и бубнящим академическим марксизмом, способным лишь критиковать и теоретизировать, — с другой. Чтобы протиснуться между Сциллой и Харибдой, левый урбанист Мерифилд озадачивается постройкой концептуального, казалось бы, оксюморона — магического марксизма. Основная цель выбраться из тупика настоящего, сконцентрировавшись на производстве сценариев альтернативного будущего с помощью ресурсов утопического воображения. Ориентиром автору служат анклавы альтернативного «завтра» в дне сегодняшнем вроде подрывных издательских инициатив, экокоммун, свободного программного обеспечения и других подобных реализаций «исхода из капитализма». Не вполне понятно, зачем Мерифилид держится за термин «марксизм», поскольку его позиции кажутся совершенно анархистскими.

То, что говорится в этой короткой книге, звучит поэтично (подрывным ресурсам поэзии посвящена отдельная глава), романтично, прекраснодушно и, признаться, довольно печально, потому что Мерифилду никак нельзя отказать в заразительном и воинствующем оптимизме, — но, кажется, только в нем.

Впрочем, это никак не мало.

«Мы по-прежнему слышим голоса левых, которые призывают к полной занятости, чей лозунг — достойная работа за достойную плату и достойные социальные льготы. Я не уверен, что это то, к чему стоит призывать. Сегодня достойная работа — это редкое исключение, настолько редкое, что куда разумнее считать ее уже несуществующей».