Мутанты и их родинки

Зачем современной медицине теория эволюции

«Здоровье по Дарвину. Почему мы болеем и как это связано с эволюцией». Джереми Тейлор. М.: Альпина-Паблишер, 2017.

Весной 2005 года американец Джим Терк начал заговариваться. В 2008 ему поставили диагноз «рассеянный склероз», и в ужасе от проявлений невероятно быстро развивающейся болезни он обратился к профессору-медику Джону Флемингу с необычной просьбой — заразить себя паразитами. Три месяца он принимал, как таблетки, яйца червя-паразита свиного власоглава. Какой в этом был смысл? Склероз — аутоиммунная болезнь: сошедший с ума иммунитет атакует мозг самого больного. И когда ему предъявили новую мишень, червей, развитие болезни остановилось.

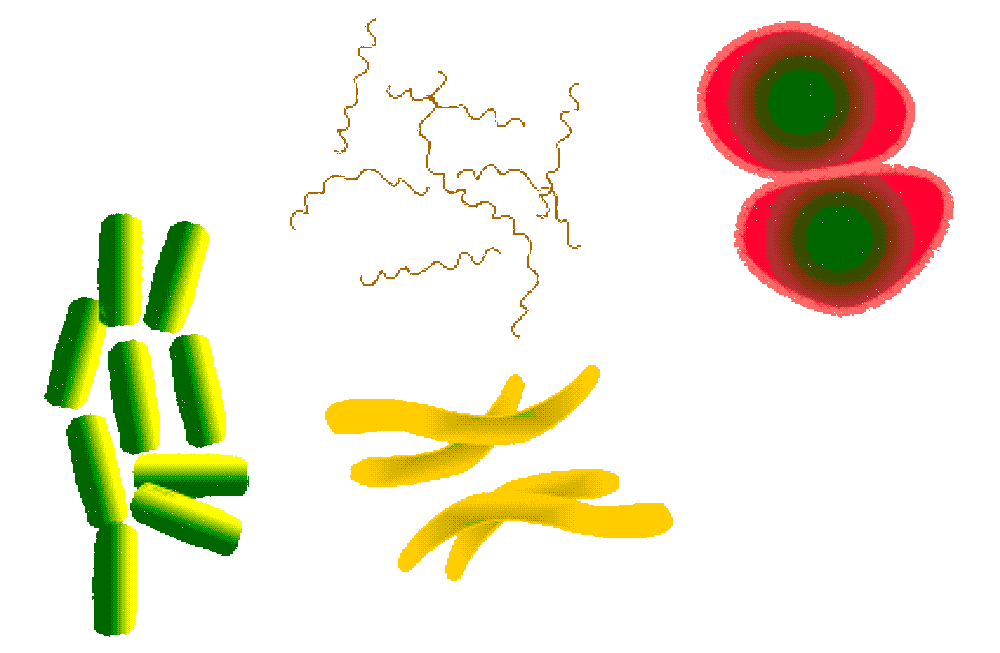

Откуда у организма такие странности? Давным-давно мир был очень грязным. Весь палеолит люди ели сырую еду, кишащую бактериями. Все поголовно были заражены глистами. Однако в начале ХХ века произошел гигиенический скачок: антисептики и антибиотики убивают 99,9% микробов и паразитов. Их остается слишком мало для того, чтобы иммунная система как следует натренировалась отличать своих от чужих. Результат — бунт иммунитета: аллергии и аутоиммунные заболевания поражают самые чистые города Земли.

У медиков эта идея называется «гигиенической гипотезой». Ее подтверждают и массовые статистические исследования. В начале 1990-х врачи заметили: дети из ГДР, которые жили в тесных квартирах с родственниками и животными и ходили в переполненные группы детсадов, намного реже страдали аллергиями и астмой, чем западногерманские.

Теория эволюции позволяет под новым углом взглянуть на то, откуда взялись болезни в прошлом и как бороться с ними сейчас. За рассказ об этом взялся британский телевизионный журналист Джереми Тейлор, который одно время вел передачу вместе с профессором Докинзом — главным цепным псом эволюционной теории сегодня. «Телевизионный», кстати, не значит «поверхностный»: в книге есть места, дающие фору учебнику. Тем забавнее возрастная маркировка 6+ на обложке, под которой спрятаны трогательные рассказы про сперму, глистов и прочие недетские материи. Аллергии, рак, инфаркт миокарда, невынашивание беременности, слепота, болезнь Альцгеймера — все это имеет прямое отношение к идеям Дарвина и его последователей про естественный отбор, изменчивость и мутации.

Мутанты мы все. К 40 годам в некоторых из наших родинок можно обнаружить патологические мутации, способные запустить неконтролируемый рост клеток. А в старческих пятнах подозрительных клеток и вовсе переизбыток. Автор книги охотно цитирует профессора-онколога: «Значит, рак есть у всех людей? Да!» Каждый третий из нас, если проживет достаточно долго, в какой-нибудь момент заболеет раком. Эволюции вообще не очень нужны старики. Одна из важнейших ее стратегий — «Живи сейчас, плати потом». Взять тот же глаз: он устроен вызывающе сложно, чтобы в юности мир играл всеми красками. Но за это приходится расплачиваться слепотой в старости: с возрастом нарушается кровообращение сетчатки и происходит постепенная потеря зрения. Та же стратегия — причина болезни Альцгеймера. Белок под названием бета-амилоид защищает юный мозг от патогенов, случайно прорвавшихся сквозь гематоэнцефалический барьер, и подавляет активность нервных клеток, пострадавших от какого-нибудь удара по голове. А в старости этот же белок превращает мозг в губку.

Главные действующие лица — это гены, а тела — актеры второго плана (биолог Ричард Докинз посвятил этому сюжету книгу «Эгоистичный ген», где аргументирует, что каждый из нас что-то вроде временной упаковки, которую бессмертные гены меняют как перчатки). Из-за этого, например, 15-20% беременностей материнский организм прерывает сам, как бы тщательно современная медицина ни заботилась о будущей матери. С точки зрения эволюции, в матке происходит битва двух ДНК. Сперматозоид — такой же чужеродный биоматериал для материнского организма, как бактерия или вирус. И поэтому вынужден усыплять бдительность иммунной системы нового хозяина. Мужская порция ДНК сражается за выживание, стремится как можно быстрее внедриться и дать эмбриону максимальное количество энергии, приручая и обманывая материнский организм. Тот, со своей стороны, хочет потратить меньше ресурсов и максимально быстро отбраковать больные эмбрионы. Поэтому подвергает их бесконечному количеству проверок. Иногда они срабатывают верно, а в случае множественных невынашиваний — сбоят.

Основная надежда автора — наука, разобравшись в эволюционных механизмах, возьмет их на вооружение. И у каждого сюжета будет свой хэппи-энд. Например, женщины с хроническим невынашиванием смогут получать лекарство, обманывающее систему проверки эмбриона. А если младенцам по всему цивилизованному миру разрешат облизывать пол, есть вероятность, что это спасет их от аутоимунных заболеваний или диабета.