Множество событий ужасных и странных: книги недели

Что спрашивать в книжных

Рита Томас

Монография о произведениях искусства в позднем Риме, политическая история XVIII века, спортивная дипломатия раннего СССР, отоги-дзоси в переводе Марии Торопыгиной и летопись борцов за свободное программное обеспечение. Это не случайный набор слов, а свежий пятничный обзор самых интересных книжных новинок, по мнению редакции «Горького».

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Алоиз Ригль. Позднеримское художественное производство согласно находкам в Австро-Венгрии в связи с общим развитием изобразительных искусств народов Средиземноморья. М.: V–A–C Press, 2025. Перевод с немецкого Г. Гимельштейна. Содержание

В начале послесловия к книге Ригля Степан Ванеян пишет: «“Художественная индустрия” — это Библия искусствознания, священный текст и важнейшая часть письменного канона науки об искусстве». Уже из этого можно заключить, что речь идет о монументальном исследовании, настолько сложном, что переводчик, редакторы и автор послесловия не смогли договориться насчет того, как правильно переводить его название. Действительно, читать это сочинение непрофессионалу довольно тяжко как в силу специфичности материала (людей, увлекающихся бронзовыми пряжками V в. или рельефами на раннехристианских саркофагах, на свете не так уж и много), так и по причине сложности понятийного аппарата автора. Однако, по мнению специалистов, и то и другое — сильные стороны книги, поскольку именно на материале, долгое время считавшемся второстепенным или даже просто ущербным в сравнении с античной классикой, Риглю при помощи сетки понятий, включающей в себя три типа зрения (ближнего, нормального и дальнего) и два типа формы (гаптической, то есть тактильной, и оптической), удается не только проанализировать художественное производство долгое время недооцененного периода, но и предложить методологическую основу для искусствознания современного типа, не ограничивающегося сбором фактов и голыми описаниями произведений искусства, не делящего эпохи на более или менее значимые, но способного объяснить их закономерности и внутреннюю динамику изнутри.

«Тот, кто, подобно автору этой книги, проникнут убеждением, что в процессе развития нет не только никаких шагов назад, но и никакой остановки, а, напротив, все неустанно движется вперед, должен воспринимать ограничение того или иного художественного периода твердыми временными границами как чистый произвол. И все же мы не смогли бы добиться ясного понимания развития, если бы не предпринимали усилия для различения отдельных художественных периодов; и, если мы решились однажды разделить общее развитие на отдельные временные отрезки, нам придется определить их начало и конец. В этом смысле я полагаю оправданным выбор в качестве временных границ позднеримского художественного периода Миланский эдикт (313 г. н. э.) и начало правления Карла Великого (768 г. н. э.)».

Евгений Анисимов. Историк у источника. Политическая история XVIII века в документах и комментариях. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2025. Содержание

Книгу с сухим названием предваряет еще более сухая аннотация, из которой тем не менее можно хотя бы понять, история какой страны имеется в виду: «в сборник вошли наиболее яркие и интересные публикации Е. В. Анисимова, доктора исторических наук, главного научного сотрудника СПбИИ РАН, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, объединенные петровским периодом и эпохой дворцовых переворотов». За отпугивающим неспециалистов фасадом скрывается весьма любопытная серия источниковедческих статей — т. е. текстов, где исторический источник щедро комментируется и помещается в контекст эпохи. Во введении автор стирает пыль с метафоры: источник есть средство утоления жажды усталого путника:

«Помню свои ощущения юности, когда я, студент-первокурсник, почти бежал по Девичьему полю к прелестному бело-желтому особнячку архива, взлетал по лестнице на второй этаж, с нетерпением ждал в небольшой очереди, когда чудесная заведующая читальным залом Нина Ивановна выдаст мне то, что называется „делом“, „единицей хранения“, а в действительности для меня — кладезем источников. И склонившись над ним, я разом забывал об окружающем мире, подобно жаждущему страннику, склонившемуся над чистыми струями источника».

Анисимов показывает, как работа с источником превращается в расследование: так, например, поиск исходников т. н. речи Петра I на Полтавском поле в 1709 году и выяснение, чьи же подписи стоят под смертным приговором царевичу Алексею, имеют отчетливо детективные черты. Или: историк демонстрирует, как знание сопутствующих обстоятельств превращает и без того трогательный документ в свидетельство личной трагедии, как в случае в «завещанием-челобитной» кронпринцессы Шарлотты Кристины Софии Вольфенбюттельской, жены все того же царевича Алексея.

Это дорогого стоит — умение представить исследовательскую рутину как процесс настолько увлекательный, что завидно становится.

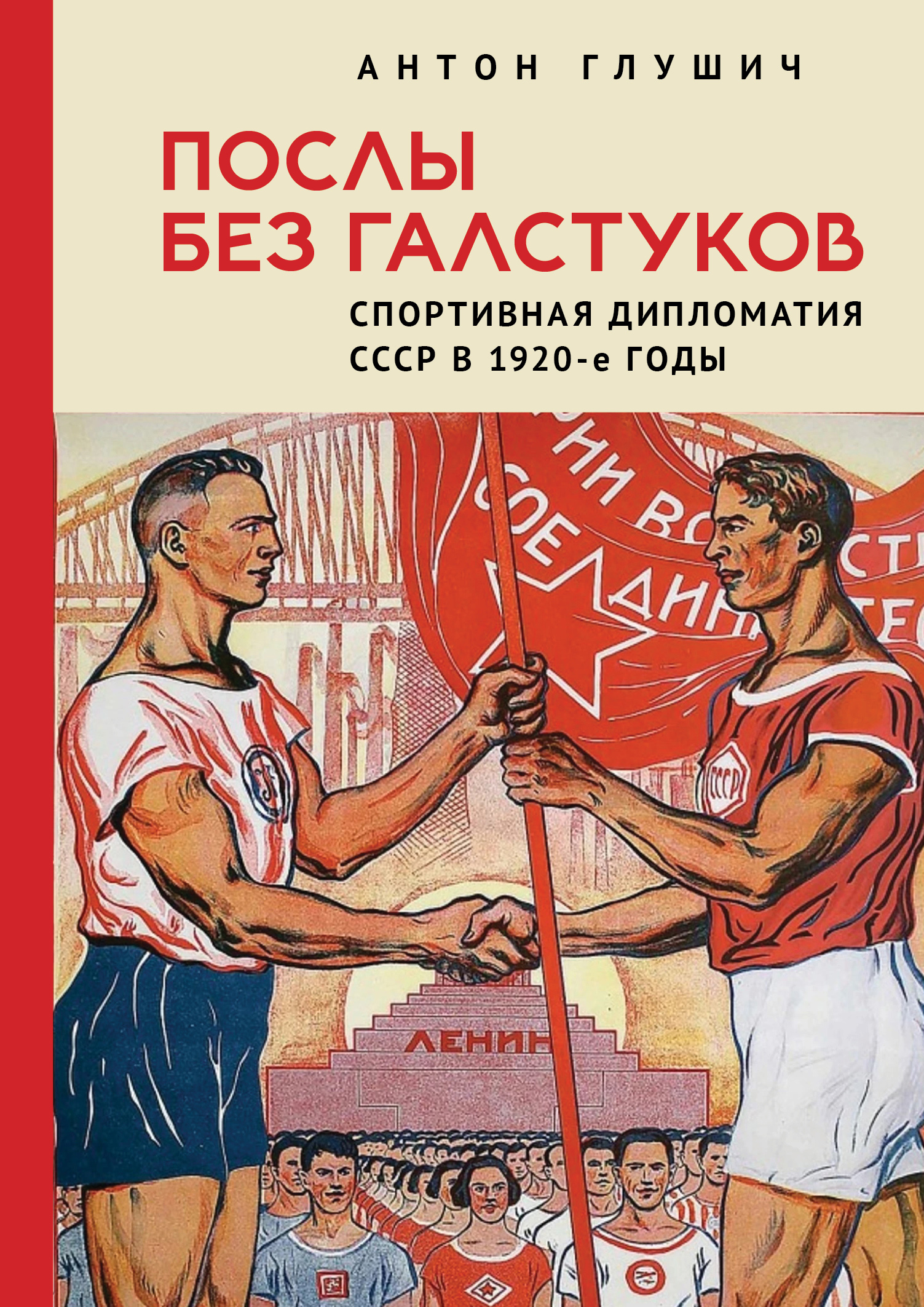

Антон Глушич. Послы без галстуков. Спортивная дипломатия СССР в 1920-е годы. СПб.: Алетейя, 2025. Содержание

В молодом Советском Союзе переизобрели много вещей — включая спорт, — для этого массовое соревнование любителей противопоставили буржуазной конкуренции профессионалов. А еще в СССР придумали использовать спорт в качестве орудия внешней политики, и этот инструмент все усвоили. Примеры из недавней истории у всех на слуху — от московской Олимпиады-80 до бойкота отечественных спортсменов в связи с т. н. известными событиями. Как обстояли дела в 1920-е, когда инструмент только зарождался, известно гораздо меньше.

Чтобы показать, как СССР системно использовал спортивную дипломатию для преодоления международной изоляции и демонстрации преимуществ советского проекта, Глушич разбирает деятельность двух акторов — Красного спортивного интернационала и Высшего совета физической культуры: их конфликты, распределение полномочий и связи с неспортивными ведомствами.

Исследовательский фокус перенесен на «низовые» вопросы: как формируются команды, как ездят, кого и как принимают, какие отчеты пишут и как эти отчеты расходятся с парадной риторикой. Дефицит живых голосов (эго-документов осталось мало) историк компенсирует делопроизводственной базой, которая позволяет выставить на показ всю рабочую кухню. Любопытствующий читатель оценит по достоинству детали — от просчетов в сметах, из-за которых атлетам приходилось покупать еду за свои кровные, до реалий полицейского надзора за гостями из страны Советов.

«Поздравляя в 1926 году театр им. Мейерхольда с очередной годовщиной основания, руководители КСИ отмечали, что демонстрация советской физкультуры через театральные постановки — одно из важнейших орудий пропагандистской работы.

Ярким примером в 1920-е гг. служили игры в „живые шахматы“. 20 июля 1924 года для ленинградской публики прямо на Дворцовой площади (тогда — площади Урицкого) сыграли партию, героями которой стали красноармейцы с одной стороны и краснофлотцы — с другой. Опыт показался интересным зарубежным представителям „красного“ движения: спустя год в Париже провели игру, приуроченную ко Дню взятия Бастилии, в ходе которой разыграли борьбу буржуазии и якобинцев, закончившуюся убедительной победой вторых, а сама игра вызвала большой зрительский интерес».

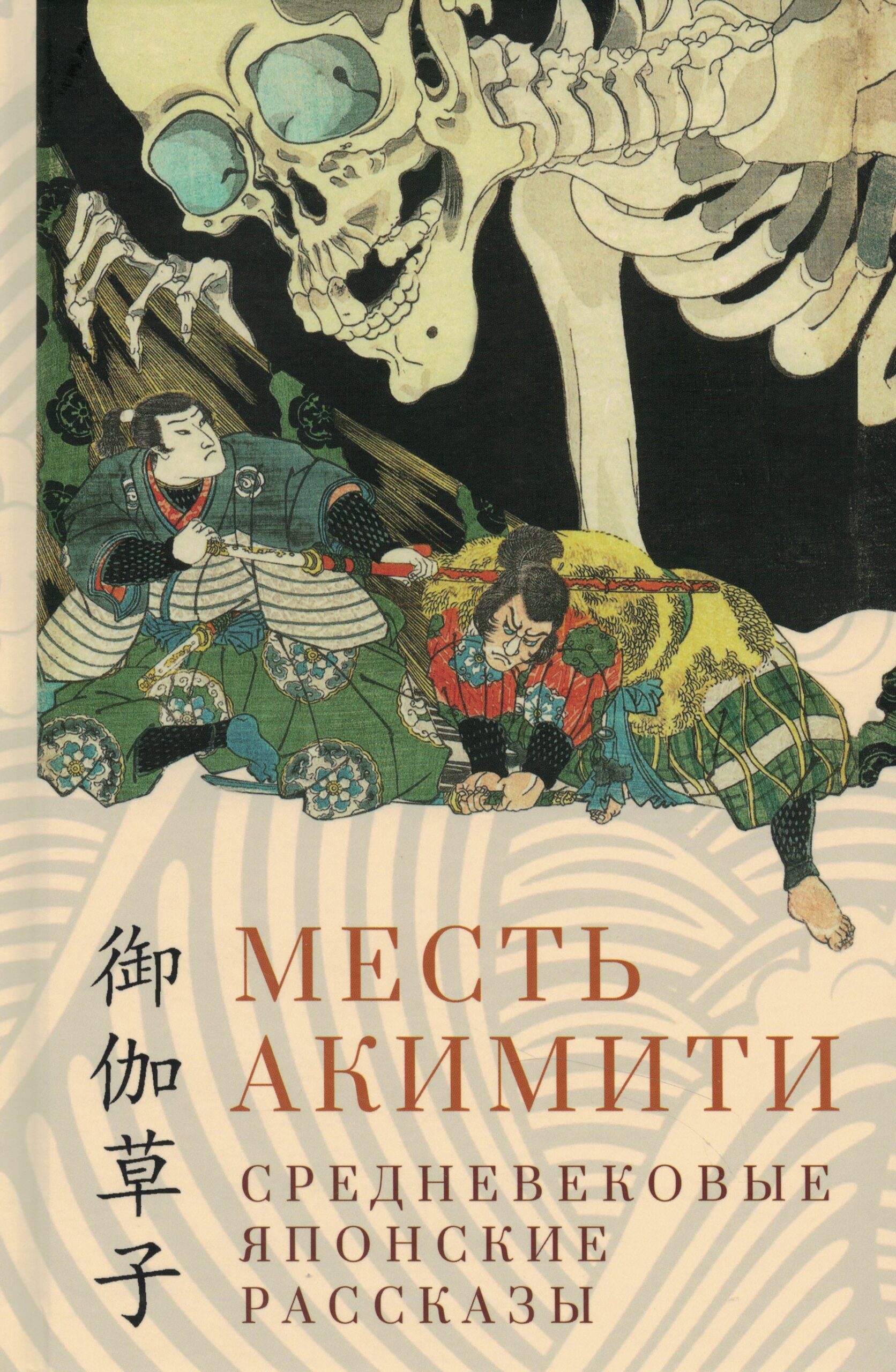

Месть Акимити. Средневековые японские рассказы. СПб.: Гиперион, 2025. Перевод с японского Марии Торопыгиной. Содержание

Лучше японской прозы может быть только средневековая японская проза — утонченная, изысканная, наполненная в равной степени людьми и клановыми божествами. На страницах этой книги слезы самой прекрасной девушки на свете, упавшие в рот ее возлюбленного, превращаются в эликсир вечной жизни, страшные черти загоняют людей в богатый терем и сжигают, а монахи соблюдают все до единой заповеди, кроме «не убивай».

Отоги-дзоси — особенный жанр, который на русский принято несколько легкомысленно переводить как «занимательные рассказы». В действительности эти новеллы представляют собой необычную смесь из, повторимся, утонченной (по крайней мере, для европейского читателя) литературы, буддистской дидактики и самурайских наставлений. Определенная кровожадность здесь с лихвой компенсируется поэтичным слогом, уверенно переданным на русский Марией Владимировной Торопыгиной — замечательной специалисткой по японскому Средневековью, посвятившей этой книге без малого двадцать лет творческой жизни.

Представители этого жанра считались прозой второго ряда и третьего сорта, но теперь обретают заслуженное внимание и читателей, и профессиональных исследователей, обнаруживающих в них источник понимания особенной чувствительности, которую носили в себе японцы XIV века.

«Когда поет дракон, встают облака. Журавлю здесь не летать. Когда рычит тигр, поднимается ветер. Здесь не место дождевым червям. В этом быстротечном мире, подобном вспышке молнии, или утренней росе, или искре, высеченной ударом камня о камень, происходит множество событий ужасных и странных. Недолго прожил Мусасибо Бэнкэй из Западной башни, но повсюду он ввязывался в драки. Вот такой он был странный человек!»

Кристофер Тоцци. Ради удовольствия и прибыли. История революции свободного и открытого программного обеспечения. М.: Издательство Института Гайдара, 2025. Перевод с английского под научной редакцией Артёма Смирнова. Содержание, фрагмент

Кто бы что ни говорил, а свободное программное обеспечение с открытым исходным кодом — величайшее изобретение человечества со времен паровой машины. Тот, кто утверждает обратное, либо вредитель, либо просто враг. Так, по крайней мере, считает Кристофер Тоцци — автор книги о том, почему корпорация «Майкрософт» может иметь капитализацию хоть в двести триллионов американских долларов, но пользоваться все будут операционной системой «Линукс».

Революцию, устроенную свободным ПО, он сравнивает с Великой французской — и на самом деле не преувеличивает: представьте себе мир без демократии и права граждан собираться мирно и без оружия, но зато с ограничением доступа к условной википедии — ад какой-то. Свобода распространения информации сделала наш мир куда более пригодным для жизни, чем он был во времена авторского права и прочих юридических атавизмов. О хакерах, революционерах, энтузиастах цифровой вольницы и рассказывает Тоцци в этой книге — местами спорной, но по большей части познавательной и всячески заслуживающей внимания тех, кто каждый день пользуется благами, добытыми стихийными киберанархистами, и уже не помнящих, ради чего эти самые блага добывались.

«Группы хакеров, о которых писал Леви (от студентов-хакеров, впервые столкнувшихся с компьютерами в Массачусетском технологическом институте в конце 1950‐х и начале 1960-х, до Столлмана, работавшего в вычислительной лаборатории Массачусетского технологического института до своего увольнения для запуска проекта GNU в январе 1984 года), формировали свои технологические философии в среде, поддерживающей принципы академической свободы и обмена. Эта особенность отличала их от многих лидеров мира проприетарного программного обеспечения, не имеющего почти ничего общего с академической средой ни культурно, ни философски. Вероятно, не случайно, что такие люди, как Билл Гейтс и Стив Джобс, оба проведшие лишь короткое время в университетах перед тем, как бросить учебу, создали программные компании и культуры, сильно отличавшиеся от проектов, запущенных хакерами, и не ценившие прозрачность, обмен или общественный консенсус».