Миша и Лена

Жизнь и двухтомник Греминой и Угарова как история современной России

Елена Гремина, Михаил Угаров. Пьесы и тексты. М.: Новое литературное обозрение, 2019. Под редакцией Елены Ковальской

Есть какой-то оттенок стыда в посмертных изданиях современников. Это чем-то напоминает «отдел благоустройства» на Троекуровском кладбище. Когда умирают любимые, любые твои слова о них кажутся недостаточными, а, когда любимые — большие художники, любые твои слова о них кажутся недоразумением.

1 апреля 2018 года дорогой худрук Михаил Угаров невыносимо пошутил — он умер от сердечного приступа. До этого казалось, что мир пусть не очень прочно, но на чем-то стоял, активно сходил с ума, пассивно сопротивлялся безумию — в общем, делал все что угодно; а теперь — рухнул. Но 16 мая вслед за Угаровым, мужем и главным соратником, умерла Елена Гремина — вот тогда-то мир рухнул окончательно, и те, кто знал и любил этих двоих, до сих пор погребен где-то в этих руинах.

«Случилось страшное»

«Случилось страшное»

Казалось, что Гремина и Угаров всегда были вместе, а их любовь стала легендой о том, что счастье есть. И именно их с Еленой Греминой роман стал для Угарова далеким поводом написать пьесу «Море.Сосны» — о любви и свободе на фоне исторических катаклизмов. Катаклизмы потом войдут в учебник истории, а маленькие люди — нет.

В августе 1991 года эти двое умудрились спрятаться ото всех в московской квартире у подруги — про это Угаров потом напишет у себя в ЖЖ: «Был хороший и счастливый месяц. Из дома мы вообще не выходили, только за едой. А вся еда — арбузы и дыни… Ночью (с 19-го на 20-е) я тихо выбрался из дома и пошел по пустынным набережным — Савиновской, Смоленской — к Краснопресненской. Был объявлен комендантский час, и меня немного разочаровало, что патрульные машины на меня никакого внимания не обращали».

Гремина рассказывала: «Мы долго врали себе, что мы только друзья». Саша Расторгуев, которого убьют в конце июля прошлого года, напишет за пару месяцев до своей смерти о «Море.Соснах»: «Над головой там власть себя ест, а ты стоишь, даже не умея быть голым». Только вот и сам Саша, и Угаров с Греминой умели быть голыми — умели не прикрываться семьей, ипотекой или первым каналом, а самое главное — умели при этом не обличать других и не обвинять их в не-героизме. Просто в первую очередь всегда спрашивали с себя — и больше ни с кого. И жили по принципу «не нравится что-то — сделай свое». Они, в сущности, и сделали — свой театр (из которого вышел весь современный), свою драматургию — правда, Угаров всегда открещивался от звания «отца новой драмы», поэтому его можно было дразнить словом «папочка», но это был секрет.

И еще: они умудрились создать то, чего вообще нигде больше не существует, — гражданский театр. Его принято называть политическим, или иногда зовут правозащитным, но он именно гражданский: он всегда на стороне обычного человека и он всегда в первую очередь про него, а не про «политику» (или что там ею принято у нас называть).

Их честный роман начался сказочно, как и положено легендам. Угаров позвонил Греминой и сказал: «Случилось страшное — я влюбился». Всё самое страшное на самом деле случится потом. 30 декабря 2014 года в маленьком подвале Театра.doc в Трехпрудном переулке устроят обыск силовики и представители минкульта — якобы в поисках бомбы. Тогда кто-то из них сожрет конфетки из новогоднего подарка «Золотой Маски» и издевательски оставит после себя фантики и погром.

Угаров будет приходить на свои занятия обколотый лидокаином: на нервной почве у него случится такая невралгия, что без уколов он не сможет даже ходить. Маленький свободный театрик будет переезжать с места на место, отбирая все больше сил и денег, чаще попадая в сводки криминальных новостей, чем в рубрики «культура» или «театр». А пока самое страшное — это любовь.

«Я в домике»

Угаров любил идиотов. Тех, кто дает себе право быть смешным и нелепым. Только вот чаще всего мы себе этого права не даем, мы с ним рождаемся и обретаемся от роддома до морга — такие сомнительные предлагаемые обстоятельства, когда кажется, что боженька тебя ни разу не лайкнул за всю твою жизнь. Даже, скорее всего, забанил. Вот этот смешной и нелепый придурок — это и есть ты: растерянный и чаще всего ненужный, которому весь приличный мир скажет «вас не надо». Таких искренних и безысходных любили как родных в Театре.doc. Таким Михаил Угаров и Елена Гремина умели сказать «ты нужен» — и дать им право произойти. Гремина могла сказать человеку «как интересно, напишите об этом пьесу». А человек ей: «Да вы что! Я не умею» или «Я никогда не писал пьес» — или (и чаще всего): «У меня не получится». Рядом с этими двумя такое не работало, рядом с ними ты верил в обратное и мог всё. Даже с грохотом провалиться. Потому что Гремина и Угаров каждому давали еще и право на провал. Сначала — героям своих пьес, потом — всем нам, аутсайдерам и непрофессионалам. Многие из которых взяли и перевернули все представления о том, какими должны быть театр и драматургия.

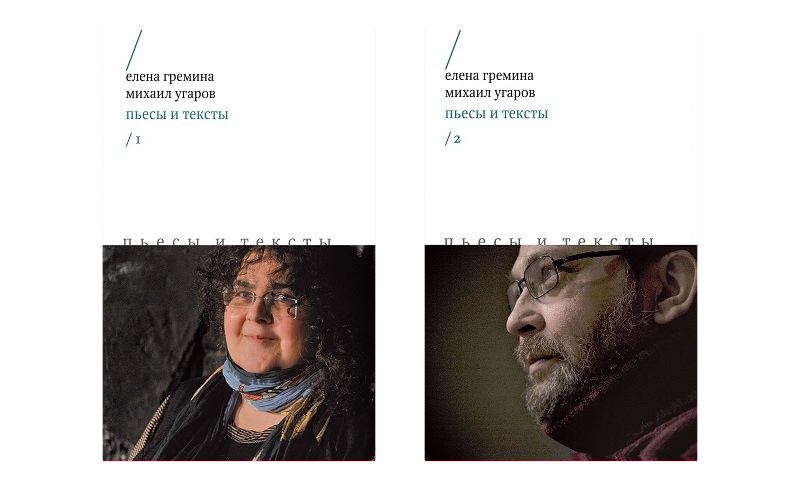

Михаил Угаров и Елена Гремина

Фото: Oleg Karlson/RFE/RL

Как всякий любимчик, внезапно и трагически оставшийся без своих учителей и покровителей, которому вчера было можно всё, а сегодня ты никому не нужен, я бережно храню в памяти все приметы времени, в котором меня любили, — шоколадки «баунти», растворимый «нескафе», сигареты «vogue» с ментолом, мороженое пломбир — и не хочу ими ни с кем делиться. Так же жадно я отношусь к их текстам: потому что больше ничего не осталось, потому что знаешь, что это — запас на всю жизнь. Вы когда-нибудь жрали «баунти» все в слезах и соплях? Любимую шоколадку человека, с которым можно было быть придурком, — самый редкий вид близости. Вот так же примерно с их текстами — жадность. Но читаешь их и понимаешь, как глупо жадничать теми, кто растрачивал и раздаривал себя всем, а ты тут зажал любовь.

В «Смерти Ильи Ильича» Угаров влюбился и влюбил всех остальных в Обломова.

АРКАДИЙ. Ваша болезнь называется — TOTUS.

ОБЛОМОВ. Что это значит?

АРКАДИЙ. Это редкая болезнь, с нею уж никого почти не осталось. Наверное, вы один и есть. Все остальные — pēlemēle, tutti-frutti, смесь, ни то ни се. Но это и позволяет им выжить. Я должен сказать вам прямо, ведь мы с вами старые друзья… Мужайтесь, Илья Ильич… Ваш диагноз несовместим с жизнью, и прогноз практически нулевой… Вы скоро умрете. Пауза.

ОБЛОМОВ. Как, вы говорите, она называется? Эта болезнь? Totus? Заморочили вы меня своей латынью… Непонятно мне. Что есть — Totus?

АРКАДИЙ. Целый. Целый человек. Такой жить не может.

Вот уж действительно — не смогли. Оба.

«Пропутинский, русско-шовинистический, антисемитский и фашистский театр»

«В декларацию прав человека нужно записать: человек имеет право не иметь позицию», — любил повторять Угаров.

В 2005 году, год спустя после теракта в Школе № 1 Беслана, в Театре.doc выйдет спектакль, который станет неудобным и неприятным — как и бывает с искусством, которое меняет мир вокруг себя.

Из ЖЖ Елены Греминой: «Оказывается, у нас пропутинский, русско-шовинистический, антисемитский и фашистский театр, что в Сентябрь.doc чеченцы показаны как исламисты. Здесь мы привыкли слышать, что у нас нет патриотизма, почтения к государству, что нас содержит Роял Корт и Британский совет, а чеченцы в Сентябрь.doc поданы как герои. Ну уж давайте что-нибудь одно... Вот, например, как это можно, чтобы среди свидетельств трагедии вдруг рассказываются черные анекдоты? Или буря вокруг одного монолога документального — (сокращенно) — „братья кавказцы, не доверяйте русским, мы для них черножопые, они нас равняют со всякими тварями типа китайцев и негров, а все решает зажравшаяся кучка евреев в Кремле”. Вот как может быть жертва одновременно и агрессором? Оказывается, в некоторых головах это не помещается».

Здесь уже рождается драматургия катастроф, но она еще на стадии «ноль-позиции» — Гремина собрала на форумах обсуждение теракта в бесланской школе, вместе с Угаровым они смонтировали текст о том, что потом назовут «дырой в ткани мира». Там не будет ни одного собственного или придуманного слова.

Михаил Угаров и Елена Гремина

Фото: Ксения Ларина/Facebook

Пройдет несколько лет, и это право — не иметь позиции — станет роскошью, которую они не смогут себе позволить. Когда наступят черно-белые времена, художнику придется выбрать, на какой он стороне. Гремина и Угаров останутся на стороне человека — слабого, проигравшего, поломанного, растерянного и никому не нужного. Так Гремина и Угаров создадут не только Новую драму, но и драматургию катастроф. И оба заплатят за это жизнью. Потом будет «Час восемнадцать» — о тех, кто допустил смерть Сергея Магнитского. И «Война близко» — о войне в Украине и деле Олега Сенцова. Двухтомник заканчивается именно «Войной близко» и — в частности — цитатой из последнего слова Олега Сенцова на суде: «Я хочу пожелать россиянам научиться не бояться». Читаешь и понимаешь — вот уж великая: даже после смерти смогла сформулировать главное для себя — не бояться. Делать, говорить, любить, не идти на компромиссы.

Эти пьесы в театральном мире снисходительно называли «публицистикой», драматургов — публицистами, тогда как все остальные, безусловно, творцы, даже нет, Творцы, а вокруг — прекрасные сады из метафор и бантиков.

Между тем это единственное прямое высказывание в современной российской драматургии собственно о современности ада, да и в литературе, кажется, тоже. Пока культуре все рассказывают, что она должна делать — развлекать, учить или удовлетворять кого-нибудь, — она остается самой большой возможностью обретать речь. Речь, чтобы начать говорить об исторических катастрофах, которые мы видим, во времена которых мы живем, а потом от страха закрываем глаза ладошками: ничего не было, я в домике. В «Смерти Ильи Ильича» Обломов жил по принципу «в любой непонятной ситуации складывай ладоши над головой и говори „я в домике”». Но в домик к Илье Ильичу пришло время (даже лучше сказать — приперлось) и устроило обыск с погромом. За поэзию ответили Родионов и Емелин, а вся остальная литература как-то приятно живет в современной России, где нет ни политзеков, ни тюрьмы, ни водки, ни пыток. Кажется, об этом попытались сказать только Немзер в «Раунде» и Поляринов в «Центре тяжести», но они пошли по пути большой литературы и большого романа, обобщения и переноса. Драматургия катастроф Греминой и Угарова называет вещи своими именами, Елена Анатольевна повторяла: «сейчас не время для эзопова языка». Но прямое высказывание, которое формулирует реальность, отправили в гетто криминальной хроники, назвали оппозиционным театром, вынужденные переезды театра — рубрикой «сами виноваты», а потом появилось дело Седьмой студии. Оказалось, не те были виноваты.

Показательно: лучшую статью о людях, перевернувших современный театр, написал филолог (вступительная статья к двухтомнику от Марка Липовецкого).

«Так не бывает»

Похоронный агент, который привез фото для могилы Елены Греминой, удивился, что с ним еще «дозаказали» фото Михаила Угарова, — приехал и уточнил:

— А мы же недавно только делали его фото.

— Ага.

— А они кто?

— Муж и жена.

— **** [так не бывает] себе, вот это любовь

И правда — **** [так не бывает] себе.

Обычно на историю про жизнь и смерть этих двоих реагируют «так не бывает». Точно так же скажут в «отделе благоустройства» на Троекуровском кладбище, удивляясь большой любви и классной лавочке на могиле. А потом будут сторожить, чтобы никто не забирал с могилы Угарова пачку vogue с ментолом: «это у тех, которые так любили друг друга».

«Время не лечит — оно предает»

Елена Анатольевна очень хотела, чтобы на могиле Михаила Юрьевича были цветы и наши — учеников и близких — любимые цитаты из его пьес.

Моя любимая из его пьесы «Маскарад. Маскарад»: «время не лечит — оно предает».

На самом деле цветы, лавочки, цитаты и одуванчики (или любимый Угаровым плющ) на могилах нужны только нам, тексты нужны нам, потому что нам здесь жить, а если жить в этой оглушающей тишине, то можно сойти с ума. Мы стоим на пороге нового времени, и теперь мы стоим одни. Но как хорошо, что мы можем взять с собой в это новое странное и больное время тексты и пьесы Греминой и Угарова.

1/2 2/2

2/2