Между прошлым и настоящим: «Campo santo» В. Г. Зебальда

Об одной книге выдающегося немецкого писателя XX века

На русском языке теперь доступен «Campo santo» — сборник эссе и малой прозы Винфрида Георга Зебальда, одного из самых читаемых и изучаемых в наше время немецких писателей ХХ века. Константин Митрошенков изучил тексты, собранные в этом издании, и рассказывает о них для «Горького».

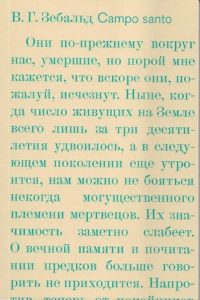

В. Г. Зебальд. Campo santo. М.: Новое издательство, 2020. Перевод с немецкого Нины Федоровой

Посмертный сборник «Campo santo» объединил в себе очень разнородный материал. В первой части помещены прозаические фрагменты, рассказывающие о Корсике, во второй — статьи о литературе и эссе разных лет. Несмотря на название («campo santo» переводится с корсиканского как «кладбище»), тексты сборника не были извлечены из небытия писательского архива — большинство их них еще при жизни Зебальда были опубликованы в периодических изданиях. Две статьи, «Глазами ночной птицы» и «Сокрушенность сердца», выходили в сборнике «Естественная история разрушения», несколько лет назад переведенном на русский язык.

Посмертный сборник «Campo santo» объединил в себе очень разнородный материал. В первой части помещены прозаические фрагменты, рассказывающие о Корсике, во второй — статьи о литературе и эссе разных лет. Несмотря на название («campo santo» переводится с корсиканского как «кладбище»), тексты сборника не были извлечены из небытия писательского архива — большинство их них еще при жизни Зебальда были опубликованы в периодических изданиях. Две статьи, «Глазами ночной птицы» и «Сокрушенность сердца», выходили в сборнике «Естественная история разрушения», несколько лет назад переведенном на русский язык.

Мы не ставим своей целью осветить все содержание сборника — вместо этого хотим сосредоточиться на проблеме границ между прошлым и настоящим, которая является одной из ключевых для всего творчества Зебальда.

Корсиканские тексты представляют собой части незаконченного проекта, над которым Зебальд работал в середине 1990-х после публикации романа «Кольца Сатурна». Во фрагменте под названием «Campo santo» рассказчик устраивает себе экскурсию по корсиканскому кладбищу. Вплоть до первой четверти XX века кладбища не пользовались особой популярностью у местных жителей — корсиканцы предпочитали хоронить родственников на той земле, которую они считали своей при жизни. «Потому-то всюду... натыкаешься на маленькие морги, мертвецкие и мавзолеи, здесь под каштаном, там в полной игры света и тени оливковой роще, посреди тыквенной грядки, на овсяном поле или на склоне, поросшем ажурным желтовато-зеленым укропом. В таких местах, нередко очень красивых, с хорошим видом на всю семейную землю, деревню и окрестности, усопшие... всегда находились среди своих, не были сосланы на чужбину...»

Мертвые присутствовали среди живых. К ним обращались за советом, одновременно стараясь задобрить их, «ведь умершие слыли крайне обидчивыми, завистливыми, мстительными, сварливыми и хитрыми». Считалось, что покойники сбиваются в банды и рыщут по округе, нашептывая имена тех, кого они намереваются забрать следующим. Еще после Второй мировой войны корсиканцы рассказывали «об особенных людях, как бы состоящих на службе у смерти. Этим мужчинам и женщинам, так называемым culpa morti, acciatori или mazzeri, которые... внешне ничем не отличаются от других членов общества, приписывали способность по ночам покидать свое тело и отправляться на охоту».

Двусмысленное соседство живых, мертвых и тех, кто застрял где-то посередине, закончилось в середине XX века. Примерно в то же время корсиканцы начали хоронить покойников на специально отведенных для этого территориях, заточив мертвых в «надежном далеке потусторонности». Филипп Арьес, исследовавший восприятие смерти европейцами, характеризовал этот процесс как вытеснение из социальной жизни всего, что связано с умиранием: «Общество не выносит больше... ни зрелища мертвого тела, ни вида плачущих близких». Однако Зебальда интересует не совсем это. От размышлений о городах конца XX века, которые из-за стремительного роста населения уже не могут позволить себе трепетного отношения к умершим, он переходит к выводам об инфляции памяти в современном обществе:

«...каждый в любое время заменим и в общем-то уже с рождения лишний, важно постоянно сбрасывать за борт балласт, начисто забывать все, о чем можно бы вспомнить, — юность, детство, происхождение, пращуров и предков... из беспамятного настоящего и перед лицом уже необъятного для каждого индивида будущего мы и сами в конечном счете тоже уйдем из жизни без потребности остаться хотя бы еще ненадолго или порой возвращаться».

Такое противопоставление лишенной памяти современности минувшим временам, когда «все было по-другому», может показаться несколько прямолинейным и даже наивным, но для нас важно другое. Зебальд говорит о создании надежной стены, отделяющей мертвых от живых и, следовательно, прошлое от настоящего. При этом инфраструктура, якобы призванная обеспечить сохранение памяти, в действительности оказывается эффективным способом ее устранения или, по крайней мере, нейтрализации. К слову, в романе «Аустерлиц», написанном Зебальдом несколько лет спустя, схожую функцию выполняет новое здание Национальной библиотеки Франции, где Жак Аустерлиц безуспешно пытается отыскать информацию о своих пропавших родных.

***

Значительная часть статей из второй половины сборника посвящена немецкой послевоенной литературе и изображению в ней катастрофических событий Второй мировой. Несмотря на свою академичность, Зебальд далек от позиции отстраненного наблюдателя. Фактически он намечает для немецкой литературы программу, которая должна помочь выработке способов говорить о «трудном прошлом» страны.

Зебальд утверждает: немецкая литература, за исключением отдельных писателей, оказалась неспособна описать те разрушения и преступления, свидетелями (и соучастниками) которых стали его соотечественники в тридцатые и сороковые годы. Это касается как бомбардировок немецких городов авиацией союзников («Меж историей и естественной историей»), так и уничтожения немцами еврейского населения («Конструкции скорби»). Зебальд отмечает, что даже те авторы, которые решились открыто обсуждать эти темы в своих произведениях, не сумели в полной мере выполнить поставленную задачу. Причина в том, что они не хотели отказываться от стилистических изысков и традиционной литературной композиции, «работающих на гомогенизацию коллективных и личных катастроф». По мнению Зебальда, в случае с изображением подобных событий, наиболее адекватной писательской стратегией оказывается максимально нейтральная запись «переживаний, превосходящих всякое художественное изображение».

Но идея Зебальда не в том, чтобы обязать писателей фиксировать свои непосредственные впечатления. Говоря о бомбардировках немецких городов, он отмечает, что эти события не могут быть осмыслены исключительно через призму личного опыта, но «только через аналитико-исторические разыскания, через соотнесенность событий с их предысторией, а равно и с позднейшим развитием, с современностью и с возможными будущими перспективами аспект личной вовлеченности в коллективные процессы... может быть сведен к по меньшей мере эвристически осмысленному понятию». Проще говоря, писатель должен стать историком, но историком в особом смысле этого слова.

В статье «Конструкции скорби» Зебальд в числе прочего говорит о романе Гюнтера Грасса «Из дневника улитки». В книге есть фрагмент, рассказывающий об эмиграции немецких евреев из Данцига. Зебальд пишет, что такая «локально-историческая конкретизация» позволяет говорить «не о „евреях“ в ужасающе абстрактном смысле», а осознать, что «данцигские, аугсбургские и бамберские евреи некогда действительно существовали как сограждане и соседи». Сведениями о трагедии данцигских евреев Гросс обязан работе историка Эрвина Лихтенштайна «Исход евреев из Вольного города Данцига». Зебальд замечает, что в случае с книгой Грасса — рассказывающей о событиях, которые немецкое общество долгое время пыталось забыть, — преобладание вымысла над фактическим материалом может повредить авторскому замыслу.

Фигура историка важна для Зебальда, но речь идет не о профессиональной принадлежности, а об особого рода одержимости прошлым, нежелании и невозможности забыть о том, что другие давно выкинули из памяти. От академического исследователя такой человек отличается прежде всего тем, что прошлое для него не отделено от настоящего и не превращено в «предмет изучения». Образы прошлого — как личного, так и коллективного — постоянно преследуют его.

В статье о Жане Амери Зебальд пишет, что жертвы гонений, в отличие от своих гонителей, лишены «возможности забыть по-настоящему», для них «красная нить времени разорвана, задний и передний планы смешиваются друг с другом, логическая защищенность в бытии упраздняется. Опыт террора приводит и к сдвигу во времени, самой абстрактной из родных человеку стихий». Амери, участник Сопротивления, был в июле 1943 года арестован гестапо и подвергнут пыткам в бельгийском форте Бреендок. Зебальд излагает аргумент, который часто приводится в дискуссиях о возможностях и ограничениях историографии при разработке тем, связанных с террором и массовым уничтожением людей (см. посвященный этой теме обзор Андрея Олейникова): травматический опыт возвращается к пережившему насилие и затмевает собой все, что когда-либо происходило с человеком, делая бессмысленным понятие анахронизма, столь важное для восприятия времени в исторической науке. Когда Зебальд пишет об отказе Амери-писателя от компромисса с немецким прошлым, то речь прежде всего о невозможности соблюдать «безопасную» дистанцию между собой и событиями июля 1943 года.

***

Тексты 90-х годов, включенные в сборник, значительно отличаются от работ более раннего периода. Зебальд отходит от академического литературоведения и сосредотачивается на эссеистике, где размышления о литературе, кино, живописи и музыке переплетаются с личными воспоминаниями. Однако набор тем остается прежним: сложные взаимоотношения между прошлым и настоящим, механизмы памяти и забвения, насилие и его последствия.

Мы остановимся на двух текстах: «Moments musicaux» («Музыкальные моменты») и «Попытка реституции». Первое эссе Зебальд начинает с рассказа о том, как в одном корсиканском кафе он услышал из кассетного магнитофона «что-то вроде траурного турецкого марша» и тот напомнил ему звуки йодля — музыки, ассоциировавшейся у писателя с детством, проведенным в альпийской деревне. Зебальд замечает, что йодль продолжил преследовать его и после того, как он покинул родные места, периодически напоминая о себе то навязчивыми звуками из радиобудильника в случайной гостинице, то открыткой с лондонской барахолки, где музыканты в национальных костюмах были запечатлены на фоне Альп.

Звуки из магнитофона запускают цепочку воспоминаний, которые, как и положено воспоминаниям, возникают хаотично, все дальше и дальше уводя нас от изначальной точки. Зебальд рассказывает, что фантомы прошлого постоянно напоминают о себе в самых неожиданных местах, словно давая понять, что в действительности они неотступно следуют за ним. Он вспоминает, как в детстве стал свидетелем репетиции оперы в местном трактире, — а потом, спустя много лет, «снова увидел эту трагическую сцену, до тех пор совершенно забытую, в одном из лондонских кинотеатров, невероятным образом даже почти в таких же костюмах». Зебальд не сообщает названия оперы (речь идет об «Эрнани» Джузеппе Верди) и не объясняет, что в кинотеатре он смотрел фильм «Фицкарральдо» (по сюжету главный герой смотрит постановку «Эрнани»), чем несколько запутывает читателя; нас, впрочем, интересует не это. От «Фицкарральдо» нить воспоминания тянется дальше — к опере «Пуритане» Беллини, Витгенштейну, Верди и снова Витгенштейну.

Воспоминание в «Музыкальных фрагментах» не однонаправленный процесс. К воспоминанию Зебальда подталкивает не столько собственное желание, сколько возникшие как будто из неоткуда предметы и звуки, заставляющие вспомнить то, что было «до тех пор совершенно забыто». Впечатление, произведенное на него йодлем из радиобудильника, Зебальд характеризует как «жутковатое» и «потустороннее», словно речь идет о визите тех самых «неприкаянных духов», которых так боялись корсиканцы. И эта параллель неслучайна, ведь все они — нарушители границы между прошлым и настоящим.

В эссе «Попытка реституции» таким агентом прошлого оказывается открытка с видами Штутгарта, купленная Зебальдом в конце 60-х в одном манчестерском магазине. На оборотной стороне открытки английская школьница по имени Бетти рассказывала о своем визите в Штутгарт за несколько недель до нападения Германии на Польшу и официального начала Второй мировой войны. Зебальд на момент приобретения открытки еще не бывал в Штутгарте, но город был знаком ему благодаря игре «Квартет городов», в которую он играл в детстве. Суть игры заключалась в собирании карточек с условными обозначениями немецких городов. Зебальд ретроспективно замечает, что в «Квартете городов» Германия предстает «не только неразделенной, но и неразрушенной... эти картинки показывали немецкие города сплошь такими, какими они были до войны».

Зебальд в итоге все же приезжает в Штутгарт, и этот визит связывает воедино судьбу Гёльдерлина, ставшего чужаком в своем отечестве; случайную гибель рабочего в лагере для «перемещенных лиц» в результате облавы штутгартской полиции и карательную операцию СС в маленьком французском городе Тюль, который за сто один год до этого проезжал немецкий поэт.

«Почему я не могу выбросить из памяти подобные эпизоды?» — вопрошает Зебальд. Несколько страниц спустя он задается другим вопросом — «зачем нужна литература?» — и тут же дает ответ: «Затем только, чтобы мы помнили и научились понимать, что существуют странные, не объяснимые никакой логикой взаимосвязи». Писательство приобретает явно мессианский оттенок, ведь задача пишущего — увидеть (услышать, ощутить) эти взаимосвязи и сложить разрозненные осколки прошлого. Само наличие взаимосвязей словно намекает, что моменты прошлого наделены потенциалом, который может быть полностью осознан и реализован лишь в ретроспекции.

«Синоптический взгляд, уносящийся... за грань смерти, затемнен, но одновременно все же озаряет память тех, на чью долю выпала величайшая несправедливость. Есть много форм писательства, но только в литературном, выходящем за пределы регистрации фактов и науки, речь идет о попытке реституции».