«Маленький зверек», убивший сто миллионов

Игорь Перников — о книге «Хроники испанки»

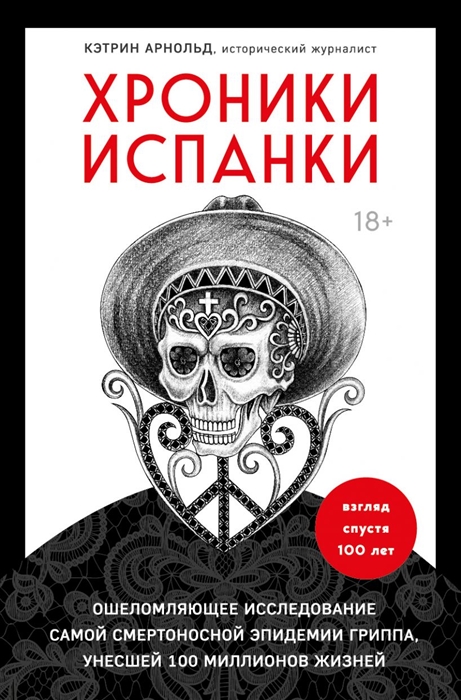

Кэтрин Арнольд. Хроники испанки. Ошеломляющее исследование самой смертоносной эпидемии гриппа, унесшей 100 миллионов жизней. М.: Бомбора, 2021. Перевод с английского Анны Шустовой. Содержание

Прежде всего поговорим про структуру книги. Основная ее часть посвящена свидетельствам людей, живших в эпоху эпидемии H1N1 (таков серотип вируса, вошедшего в историю человечества под именем «испанский грипп»). Арнольд рассматривает страхи и тревоги людей первой четверти XX века, связанные с незнакомым заболеванием, рассказывает о попытках врачей определить, с чем они имеют дело, а также в красках расписывает, насколько скептически к новому заболеванию сперва относились власти разных государств, куда больше занятые делами на фронтах Первой мировой войны.

Прежде всего поговорим про структуру книги. Основная ее часть посвящена свидетельствам людей, живших в эпоху эпидемии H1N1 (таков серотип вируса, вошедшего в историю человечества под именем «испанский грипп»). Арнольд рассматривает страхи и тревоги людей первой четверти XX века, связанные с незнакомым заболеванием, рассказывает о попытках врачей определить, с чем они имеют дело, а также в красках расписывает, насколько скептически к новому заболеванию сперва относились власти разных государств, куда больше занятые делами на фронтах Первой мировой войны.

Вообще говоря, именно Первой мировой войне испанка обязана своим названием. Как отмечает автор, с точки зрения национальной идентичности в испанском гриппе не было ничего изначально испанского. Когда в первые месяцы 1918 года заболевание дало о себе знать, большинство врачей считали, что это не более чем агрессивная форма гриппа. Некоторый перелом в общественном сознании произошел лишь после заболевания короля Испании Альфонсо XIII: тогда болезнь стали обсуждать в испанской прессе. А такие обсуждения на тот момент могли возникнуть только в прессе этой страны, поскольку Испания занимала позицию военного нейтралитета. В странах же, которые принимали участие в конфликте, например, в Великобритании и Соединенных Штатах, цензура сделала невозможными подобные обсуждения вне страниц специализированных медицинских изданий:

«По закону „Об обороне Соединенного Королевства“ (DORA, Defence of the Realm Act), газетам не разрешалось публиковать материалы, которые могли бы вызвать страх или смятение. Когда в июне 1918 года появился термин „испанский грипп”, лондонская The Times воспользовалась случаем высмеять эту болезнь как мимолетную причуду. К осени 1918 года, когда смертельная вторая волна испанского гриппа поразила население всего мира, последствия этой болезни оказалось невозможно игнорировать. В Соединенных Штатах было зарегистрировано 550 000 смертей, что в пять раз превышает общее число военных потерь, в то время как в Европе умерло более двух миллионов человек».

Также стоит отметить, что в целом Арнольд не ограничивается какой-то конкретной страной или датой: описывая эпидемическую обстановку в Испании или Филадельфии, автор легко может переместиться на фронта Первой мировой войны, оттуда — в Древнюю Грецию, а из нее, скажем, в Средневековье, когда люди страдали от чумы. Все эти «тактические маневры» служат дополнительной цели книги: через события эпидемии испанского гриппа дать общую картину борьбы человечества с вирусами и инфекционными заболеваниями. Увы, но получается это у Арнольд не слишком ладно, поскольку разрозненные факты о мировых эпидемиях чаще производят впечатление хаотичного путешествия по страницам википедии, нежели складываются в единый нарратив. Однако и совсем безынтересными эти факты не назовешь.

Например, автор рассказывает историю гриппа, первые упоминания о котором восходят еще к классическим временам. Так, Гиппократ стал свидетелем очевидной эпидемии гриппа в Греции в 412 году до н. э., а Тит Ливий зафиксировал подобную вспышку в своей «Истории от основания города». По-английски грипп — influenza; слово это, согласно Арнольд, итальянцы начали использовать для обозначения болезней примерно в 1500 году (списывая их на «влияние» — influence — звезд). Другим возможным источником было итальянское выражение influenza di freddo — влияние холода.

Или, например, любопытно, что вирусолог Джеффри Таубенбергер, ведущий специалист по гриппу начала XX века, описывал вирусы в зооморфных терминах, поскольку тогда еще не было электронных микроскопов, позволяющих разглядеть настолько маленькие объекты. Говоря конкретнее, он называл вирусы очень умными маленькими зверьками.

В общем, вот такие вот занимательные факты. С другой стороны, автор, рассказывая об эпидемии испанки, погружает нас в атмосферу давно ушедшей эпохи, что можно отнести к очевидным достоинствам книги. Ведь помимо не самых очевидных фактов об эпидемиях вообще, из книги можно многое почерпнуть конкретно о времени Первой мировой войны и Октябрьской революции, как бы взглянуть на него из не самой очевидной перспективы. Скажем, кто из известных личностей заболел испанкой и выжил? В числе таковых — британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж, Махатма Ганди, кайзер Вильгельм, писатель Джон Стейнбек, писательница Мэри Маккарти, кинозвезда Лилиан Гиш, Граучо Маркс и Уолт Дисней.

Однако, как мы уже отмечали в начале, основной объем книги посвящен судьбам людей, столкнувшихся с невиданной по масштабам эпидемией в чрезвычайных обстоятельствах войны. Среди них — как личности более известные (вроде писателей и художников), так и рядовые граждане.

Например, Арнольд рассказывает об австрийском художнике Эгоне Шиле, обладавшем слабым здоровьем. Двадцать седьмого октября 1918 года он написал матери по поводу своей жены: «Девять дней назад Эдит подхватила испанский грипп, а за ним последовало воспаление легких. Она на шестом месяце беременности. Болезнь крайне тяжелая и подвергла ее жизнь опасности — я уже готовлюсь к худшему, так как она постоянно задыхается». Согласно Арнольд, у Шиле уже было сильное ощущение смерти, отраженное в его работах, и «склонность к предсмертным наброскам». Так, когда испанским гриппом после инсульта в феврале 1918 года заболел наставник Шиле, художник-символист Густав Климт, тот нарисовал его на смертном одре. Шиле также сделал набросок Эдит, когда она умирала 27 октября: «На суровом, но нежном рисунке Эдит смотрит грустным, обреченным взглядом. Она умерла на следующий день».

Далее Арнольд сообщает, что Шиле сделал все, что было в его силах, чтобы избежать заражения, но, к сожалению, тщетно. Он умер 31 октября 1918 года в доме своей тещи на Хайцингер Гауптштрассе. «Война кончилась, — сказал он, умирая, — и я должен идти. Мои картины будут во всех музеях мира». Что до газетных некрологов, то они преимущественно сосредоточились на том историческом моменте, на который пришлась смерть Шиле:

«Мало того, что он умер вскоре после того, как выставка в Сецессионе сделала его имя общеизвестным, так он еще и стал самым богатым и знаменитым художником в Вене. Он умер в тот момент, когда в прошлое ушла старая имперская Австрия».

Или вот, например, история некоего В. Е. Хилла, который 1 октября 1918 года, в 3:30 ночи, поднимал на поверхность клетку, полную шахтеров, на принадлежащей компании East Rand шахте в Витватерсранде (Южная Африка). Внезапно, когда Хилл сидел перед своим пультом управления, «силы покинули его» и «множество огней взорвалось перед его глазами». Хилл сидел парализованный, а клетка продолжала подниматься, пока не ударилась о верхушку копера (так называется конструкция, предназначенная для размещения подъемной установки) и не упала вниз на землю с высоты тридцати метров. Она врезалась в ствол шахты: двадцать человек погибли, а восемь были ранены.

Как отмечает Арнольд, причиной этой трагедии не было ни истощение, ни опьянение. Хилл перенес внезапный и сокрушительный приступ испанского гриппа. К счастью, официальное расследование этого несчастного случая показало, что это была «не преступная халатность, а шок из-за отсутствия знаний о возможных последствиях испанского гриппа для человека, который заразился». Еще печальней ситуация становилась оттого, что незадолго до трагедии Комитет по предотвращению несчастных случаев в шахтах рекомендовал рабочим, имеющим дело с подъемным оборудованием, немедленно сообщать о любых необычных симптомах.

В общем, такова только малая часть из приведенных в книге историй разных людей, столкнувшихся с крайне необычной для своего времени формой привычного заболевания. Учитывая, что человечеству в данный момент приходится переживать нечто подобное, это явно добавляет книге актуальности и позволяет нам взглянуть на себя со стороны, ознакомившись с историями предков, оказавшихся во в чем-то похожей ситуации. Еще больше подобных историй вы сможете узнать, прочитав книгу самостоятельно.