Лучшие ангелы нашего естества

Что не так с книгой психолога Стивена Пинкера о насилии и прогрессе

Стивен Пинкер. Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше. М.: Альпина нон-фикшн, 2021. Перевод с английского Галины Бородиной, Светланы Кузнецовой. Cодержание

«Лучшее в нас» Стивена Пинкера — книга скорее знаменитая, чем известная. Вряд ли многие дочитали ее до конца. Она такая огромная, что даже легкость слога не спасает: английский оригинал больше 800 страниц, русский перевод — и вовсе под тысячу. Между тем ее основной тезис знаком очень многим, кто не то что не дочитал, но даже и не начинал ее читать. Он провокативный, и его легко пересказать в двух словах: вопреки ежедневным новостям о войнах, терактах и убийствах, мы живем в самую мирную эпоху за всю историю человечества; и вообще, насилия со временем становится меньше.

«Лучшее в нас» Стивена Пинкера — книга скорее знаменитая, чем известная. Вряд ли многие дочитали ее до конца. Она такая огромная, что даже легкость слога не спасает: английский оригинал больше 800 страниц, русский перевод — и вовсе под тысячу. Между тем ее основной тезис знаком очень многим, кто не то что не дочитал, но даже и не начинал ее читать. Он провокативный, и его легко пересказать в двух словах: вопреки ежедневным новостям о войнах, терактах и убийствах, мы живем в самую мирную эпоху за всю историю человечества; и вообще, насилия со временем становится меньше.

Русское издание отстало от оригинала почти на десятилетие, но у нас книга тоже знаменита. Это в основном личная заслуга популярного политолога Екатерины Шульман*Признана властями РФ иноагентом., которая ссылается на пинкеровский тезис о «глобальном снижении насилия» чуть ли не в каждом своем публичном выступлении. Она же стала научным редактором перевода и написала предисловие к нему.

Стивен Пинкер — один из важнейших интеллектуалов нашего времени. По базовой специальности он когнитивный психолог. Его основные научные работы посвящены тому, как сознание формирует зрительные образы, а также проблеме усвоения языка. Согласно Пинкеру, для человека язык — такой же инстинкт, как плетение паутины —для паука или строительство плотин — для бобра («Язык как инстинкт», 1994).

С этого психолингвистического плацдарма Пинкер вторгся одновременно в биологию и в социологию. Его книга «Чистый лист» (2002) — реплика в старинном споре «о природе и воспитании» (nature vs. nurture, наследственность против среды). Пинкер — на стороне «природы» и «наследственности»: человек не рождается «чистым листом», на котором воспитание и среда могут написать что угодно, — у него есть врожденные свойства и склонности. По Пинкеру, многие люди (в том числе многие ученые) «отрицают природу человека», т. е. не признают его врожденных характеристик, по политическим мотивам: они боятся, что за таким признанием должна следовать сегрегация или дискриминация. Пинкер настаивает, что это вовсе не неизбежно: даже если мы признаем, что один человек по природе слабее или глупее другого, это не означает, что он хуже, менее ценен или должен быть поражен в правах. Чтобы все были равны, достаточно того, что все причастны общей человеческой природе — в частности, обладают тем самым инстинктом языка.

Так Пинкер приходит к апологии классического либерализма. В «Лучшем в нас» (2011) она скорее присутствует имплицитно, а вот «Просвещение сегодня» (2018) — это уже самый настоящий манифест.

Пинкера принято относить к так называемому «интеллектуальному дарквебу» — кругу западных мыслителей, протестующих против табуирования определенных тем из соображений политкорректности (к примеру, существования врожденных когнитивных различий между мужчинами и женщинами или между представителями разных рас). Не далее как летом 2020 года по интернету гуляло открытое письмо с требованием исключить его из списка медийных экспертов Американского лингвистического общества за то, что он «склонен перекрикивать людей, страдающих от насилия по расистским и сексистским мотивам». За Пинкера дружно вступилась огромная коалиция — от консервативного National Review до прогрессистского The Atlantic, — и письмо вскоре забыли как неловкость.

Стивен Пинкер

Фото: Bhaawest / Wikimedia / (CC BY-SA 4.0)

Но все же Пинкер остается противоречивой фигурой. Не как расист, сексист или враг демократии — по этой части ему нечего предъявить. Для западных новейших левых — радикальных прогрессистов и тех, кого принято называть «защитниками социальной справедливости» (social justice warriors), — он, конечно, реакционер и вообще «бумер». Для других же, в том числе для многих собратьев по «республике ученых», он наивный идеалист — и в первую очередь именно как автор «Лучшего в нас».

Книга начинается с еще одного старинного спора — Гоббса с Руссо: как было устроено человеческое общежитие в «естественном состоянии», до появления государства? Гоббс полагал, что это была «война всех против всех», при которой «жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна». Руссо же считал, что естественное состояние — это царство «благородных дикарей», при котором людям не за что воевать и они мирно благоденствуют.

Пинкер признает, что то и другое — умозрительные конструкции: ни Гоббс, ни Руссо «ничего не знали о жизни до появления цивилизации». Мы же, вооруженные достижениями палеонтологии и археологии, кое-что знаем. По мнению Пинкера, эти достижения доказывают, что верна догадка Гоббса: анархическое первобытное общество было пронизано насилием, а появление Левиафана (государства) помогло это насилие хотя бы отчасти умерить.

Вся дальнейшая история человечества — это, по Пинкеру, постепенное снижение агрессии и сокращение доли «не своих» смертей. Около двух третей книги занимает очерк глобальной истории насилия в самых разных проявлениях: войны, геноциды, терроризм, пытки, телесные наказания, убийства, разбои, драки, изнасилования и т. д. Всего этого, настаивает автор, со временем становится меньше: и отдельные индивиды, и их политически организованные сообщества чем дальше тем больше предпочитают взаимодействовать мирно; человеческая жизнь выходит на первое место в иерархии ценностей, опережая наживу, честь, славу и даже бессмертную душу.

Этот процесс разворачивался медленно, хотя заметно ускорился в XVIII веке, с наступлением эпохи Просвещения, и еще сильнее — во второй половине XX века. Он не был равномерным: его прерывали вспышки насилия вроде религиозных войн в Европе XVI–XVII веков или двух мировых войн в первой половине ХХ века. Но если рассматривать достаточно большие промежутки времени, он был неуклонным.

Фото: The Metropolitan Museum of Art

Пинкер подчеркивает: нет никаких гарантий, что этот процесс продолжится. И в человеческой природе, и в устройстве общества есть факторы, которые как способствуют ему («добрые ангелы»), так и препятствуют («внутренние демоны»). И все же в конечном итоге книга Пинкера оптимистическая: мир со временем становится лучше; сейчас все довольно хорошо, а в будущем, вероятно, станет еще лучше. Обывательское представление, что все катится в тартарары, — это аберрация восприятия: все хорошее (прекращение больших войн типа Второй мировой, глобальное снижение насильственной преступности и т. п.) происходит незаметно, в новостях про это не рассказывают, а рассказывают про войны, катастрофы, теракты и особо жуткие убийства. Но сам факт, что мы все больше ужасаемся таким новостям, свидетельствует, что мы не воспринимаем всплески насилия как норму, — и это может быть залогом, что насилие рано или поздно окончательно выйдет из моды.

Интеллектуальный путь Пинкера — это путь экспансии во все новые дисциплины. «Лучшее в нас» — это по большей части его вторжение в археологию, историю и политологию. Со своей научной родины — из экспериментальной психологии и нейробиологии — он принес с собой непоколебимый сциентизм и то, что социолог Питирим Сорокин во свое время назвал «квантофренией», — почти болезненное пристрастие к количественным показателям и статистике.

Как это часто бывает в подобных случаях, специалисты из других дисциплин стали говорить: мол, это все очень интересно и убедительно, но вот, когда Пинкер заходит в мою область, он пользуется кривыми данными, кривой методологией, натяжками и, попросту говоря, не разбирается в проблеме достаточно, чтобы его выводы были валидны.

Многие антропологи раскритиковали его утверждение, что в доисторических обществах доля насильственных смертей была значительно выше, чем в ранних цивилизациях.

Историки уличили его в неумении работать с источниками и в подгонке данных под заранее определенный результат. В частности, один из крупнейших современных историков-русистов Нэнси Шилдс Коллманн показала, что монополизация легитимного насилия государством вовсе не обязательно приводит к снижению уровня насилия в обществе, как утверждает Пинкер (вслед за Гоббсом): в Московском государстве XVI–XVII веков насилия по мере централизации становилось едва ли не больше, чем до начала этого процесса.

Политологи поставили Пинкеру на вид, что снижение доли боевых потерь не означает, что современные войны стали менее кровопролитными, чем, скажем, средневековые: теперь погибает меньше комбатантов, но гораздо больше некомбатантов — а их, помимо прочего, намного сложнее сосчитать.

Статистики, в том числе знаменитый Нассим Талеб, обнаружили в книге Пинкера статистические химеры — результаты ошибок выборки в условиях неопределенности. Такой химерой они объявили, в частности, крайне важный в пинкеровской аргументации Долгий мир, наступивший после Второй мировой войны.

Пинкер, среди прочего, оценивает отношение насильственных смертей к численности населения Земли в разные эпохи — и приходит к выводу, что самым кровопролитным событием за всю историю человечества было восстание Ань Лушаня в китайской империи Тан в VIII веке. По абсолютному количеству жертв на первом месте, конечно, Вторая мировая война, но, если сделать поправку на разницу в численности населения, она оказывается лишь на девятом месте.

Это, конечно, эффектно. Такой фактоид можно ввернуть в светскую беседу: а вы знаете, что самой страшной войной в истории была не Вторая мировая, а та, что была вызвана мятежом в Китае больше тысячи лет назад, про который вы, если воспитаны в западной традиции и специально этим не интересовались, скорее всего, никогда не слыхали?

Но вот в чем сложность. Если приглядеться к таблице относительной кровопролитности событий мировой истории, составленной Пинкером, можно обнаружить, что он сопоставляет Вторую мировую и восстание Ань Лушаня не только с монгольскими завоеваниями или наполеоновскими войнами, но и с такими «событиями», как уничтожение американских индейцев или трансатлантическая работорговля, а также Мао Цзэдун (с пояснением: «в основном спровоцированный властями голод») и Иосиф Сталин (без пояснений).

Допустим, событие «Иосиф Сталин» можно списать на неловкую формулировку — понятно, что́ Пинкер имеет в виду. Допустим даже оценку в 20 миллионов жертв — мягко говоря, проблематичную. Но где тогда, скажем, событие «Адольф Гитлер»? Внутри Второй мировой? Такое решение стоило бы по меньшей мере проговорить и обосновать.

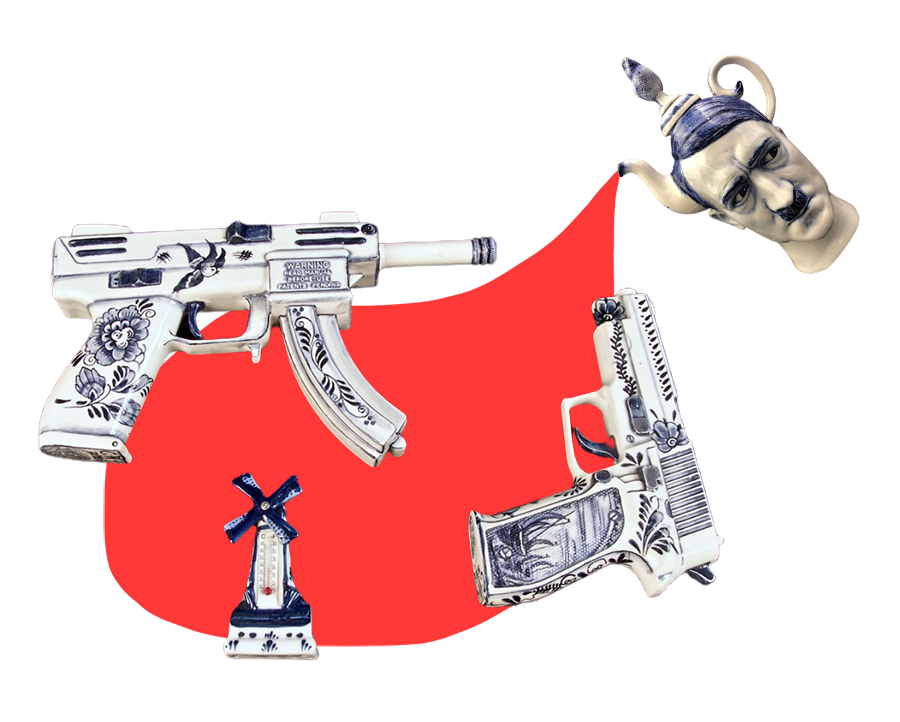

Charles Krafft. Hitler Teapot

Фото: St. Art Gallery

И что это за события — уничтожение американских индейцев и трансатлантическая работорговля? Никто не спорит, что то и другое — ужасные вещи. Но мы что, всерьез сопоставляем шестилетнюю Вторую мировую войну и семилетнее восстание Ань Лушаня с явлениями, которые разворачивались на протяжении трех-четырех столетий? Отдельно заметим: датировка трансатлантической работорговли XV–XIX веками — это просто фактическая ошибка: европейцы открыли Америку только в самом конце XV века, а первые документированные поставки туда рабов из Африки относятся к началу XVI.

И все это не говоря о том, что даже статистика смертности во время Второй мировой остается предметом ожесточенных научных споров. Что же касается оценок численности населения и тем более военных потерь пятисот- или, тем более, тысячелетней давности, они у разных специалистов могут расходиться на порядок: надежных данных попросту нет.

Так или иначе вся наукообразная аргументация в книге «Лучшее в нас» построена на подобных натяжках, передергиваниях и проблематичных допущениях. Вышеупомянутый сциентизм Пинкера сыграл с ним злую шутку: книга полна замечательных интуиций (например, что сам испытываемый нами ужас от новостей о насилии — это феномен исторического значения), но его попытки их формализовать по большей части не выдерживают критики.

Книгу, конечно, стоит прочесть — именно ради этих интуиций. Просто читать ее следует не как научное исследование, каковым она старается выглядеть, а как философский трактат. Примерно так, как мы сегодня читаем того же Гоббса: он всерьез полагал, что заключение общественного договора, учредившего Левиафана и положившего конец войне всех против всех, было действительным историческим событием — для нас же это не более чем блестящая метафора, многое проясняющий мысленный эксперимент.

И напоследок — про перевод. Пинкер пишет легко, но по переводу это не всегда заметно. Есть странные терминологические решения. Например, один из ключевых пинкеровских терминов, pacification, переведен как «усмирение», хотя тут просится скорее «замирение» (как «замирение Кавказа»). Narrative, противопоставляемый статистике, переведен «повествование», хотя человек, который не испугался размера книги, вряд ли испугается слова «нарратив».

Но это бог с ним. Моя главная претензия к переводу предсказуемо касается названия. В оригинале книга называется «The Better Angels of Our Nature». Эту фразу знает любой американец, примерно как любой русский знает «буря мглою небо кроет», даже если не помнит следующей строчки. Это цитата из первой инаугурационной речи Авраама Линкольна. Он произносил ее спустя месяц после отделения Юга — и в тщетной надежде избежать Гражданской войны взывал к «лучшим ангелам нашего естества» (перевод Эдуарда Иваняна из хрестоматии по истории США) или к «добрым ангелам нашей души» (перевод из самой рецензируемой книги). Любой из этих вариантов (мне больше нравится второй), хоть и не закрыл бы полностью культурный зазор между русским и американским читателем, но был бы хотя бы поэтичен.

И даже если переводчиков не волнует поэзия, их должно волновать, что без «ангелов» в названии весь метафорический ряд книги — противопоставление «ангелов» (миролюбивых и созидательных позывов) «демонам» (позывам воинственным и разрушительным) — остается без опоры.

Возможно, «ангелов» из названия убрали по маркетинговым соображениям. Мол, читатель «с мороза», наверное, решил бы, что книга под названием «Добрые ангелы нашей души» — это что-то пасхальное, скорее всего, про Серафима Саровского. Но вот вопрос: существуют ли еще на рубеже второго и третьего десятилетий XXI века читатели «с мороза» и покупают ли они книги?