Ловец жемчуга

Памяти режиссера и теоретика Бориса Юхананова

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

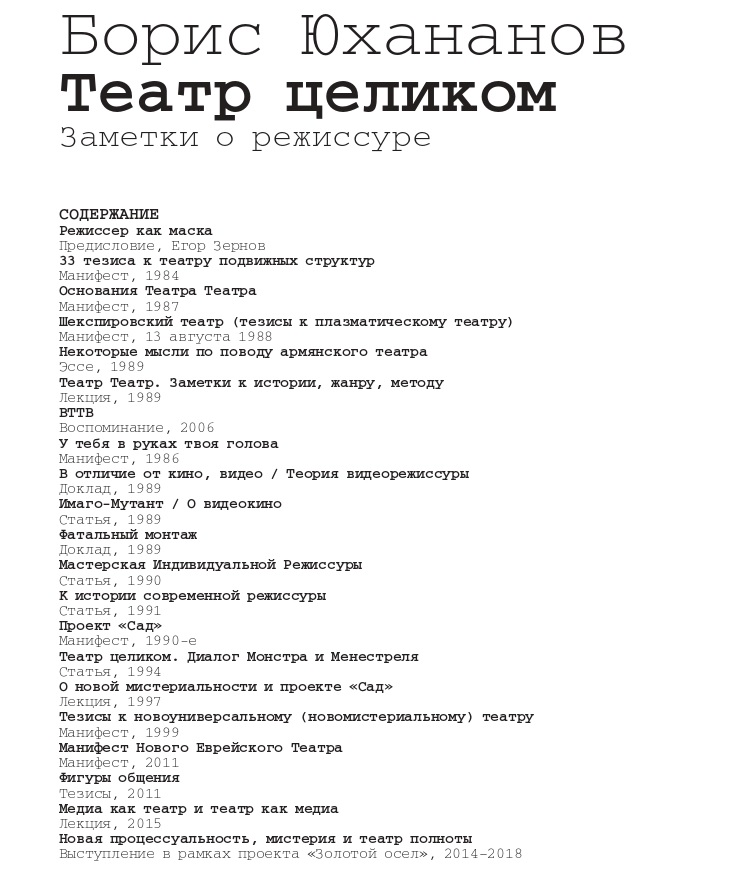

Борис Юхананов. Театр целиком. М.: SOYAPRESS, 2025. Предисловие Егора Зернова. Содержание

Книга режиссера и теоретика Бориса Юхананова «Театр целиком» — это сборник работ, созданных им примерно за сорок лет своей жизни. В эти десятилетия уместилось несколько эпох, правителей, художественных парадигм и направлений. Книга, изданная SOYAPRESS в июле, уже нуждается в коррективах. К году рождения автора теперь придется добавить и дату его смерти. Этот сборник, как и весенняя премьера спектакля «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона», против воли создателя оказался одним из последних его творческих выступлений. Но книга будет интересна далеко не только театральным специалистам или поклонникам Бориса Юхананова. Этот сборник — и свидетельство эпохи, и актуальная теория современного искусства, и эффектный литературный текст.

Борис Юхананов был готов принять совершенно разные идеи. Конечно, я говорю не о всеядности, но об отзывчивости. В наше время часто путают эклектику и междисциплинарность. Единство и воля творческой натуры давали режиссеру возможность понимать других людей, не занимая их позиции. С Юханановым обсуждали и метафизику, и социальную ответственность искусства. Каждая тема неожиданно оказывалась ему органична и понятна. Возможно, в этом кроется ответ на вопрос, как в творчестве одного художника уместились и Тора, и мистика, и инклюзивные практики, и кино, и театр, и педагогика, и несчетное количество тем и инициатив.

Об особом умении Бориса Юхананова формулировать мысли ходят легенды. Его цитаты чудесно превращаются в эпиграфы и (с не меньшим успехом) в шутки и мемы. К примеру, мой любимый афоризм о перестройке звучит так: «Орел тоталитаризма обратился в прах, с ним что-то случилось, он совершил клювом своим себе же харакири». Впрочем, у читателей еще будет время изучить литературное мастерство режиссера. Важнее мне кажется другое. Борис Юхананов умел шутить. Речь не о простом остроумии, а об иронии (в том числе над самим собой), без которой немыслимо подлинное размышление. От этого его тексты не превращаются в анекдот или шутку, но получают объем: серьезность, требующая от читателя большого внимания, оттеняется смехом. Этой способности зачастую лишены наши нынешние режиссеры вне зависимости от того, к какому художественному или политическому лагерю они принадлежат.

Мне кажется, это чувство смеха и иронии у Юхананова родом из советского андеграунда (или, лучше сказать, несоветского). Юмор тогда был и повседневной практикой, и способом «остранить» официальную реальность, вывести на свет ее ложь и нелепость. Ирония, впрочем, относилась не только к государственной власти, но и к интеллигенции, связанной с ней порой семейными узами. В манифесте «Основания Театра Театра» Юхананов рассказывает об одной из репетиций того времени:

Эта работа создана по мотивам документального материала, по истории судьбы Иосифа Бродского, — о московском ущербном диссидюге, который очень любит Мандельштама. <…> Мотивы омосковившегося Бродского — его играл я…

То есть ироничная история о карикатурном интеллигенте — это и анекдот, и реальная творческая задача. Ведь целью была попытка преодоления этого ущербного образа. Герой Юхананова оставался в Москве, пока все его друзья уезжали из страны:

Я оставался, и меня начинали судить за то, что я оставался. Вот тут-то и были документальные материалы суда над Бродским, и все мои слова на суде были реальными словами суда над Бродским, а потом меня начинали бить, а внутри у меня — в пузе, под двадцатью одежками — жил магнитофончик, там играл Бах.

Связь с интеллигентской культурой у Бориса Юхананова двойная: и с помощью отрицания, иронии, и с помощью воплощения, понимания. Ведь он ученик Анатолия Васильева и Анатолия Эфроса, не просто ключевых режиссеров отечественного театра XX века, но кумиров образованной публики. История жизни последнего, включавшая в себя и «Современник», и Театр на Таганке, вовсе может быть пособием по истории советской послесталинской культуры. Хотя Юхананов всегда с большим почтением и в текстах, и публичных выступлениях рассказывал о своих учителях, он дистанцируется от связанной с ними определенной театральной традиции. В сборнике «Театр целиком» слово «традиция» упоминается всего десять раз, и, как правило, в негативном контексте.

Юхананов предлагает свой вариант истории советского театра. Он проводит прямую связь между сценой 1930-х и 1960-х годов. Ведь, по его мнению, в театре этих эпох режиссер придерживался единого принципа: «Есть я, и я иду против тебя». Борьба это с фашистом или с бюрократом — неважно. Ту театральную эпоху в целом Юхананов описывает как период упадка. Создание «второй культуры», где нашлось место Аксенову, Битову, Неизвестному, Шнитке, не коснулось театра. Вся система актерского и режиссерского образования «превращала человека в идеологический компьютер». Между театром как частью официального мира и «второй культурой» пролегала пропасть. И речь тут не о личных отношениях, но о художественном миропонимании.

Только в 1970-е конфликт в театре начал меняться. Борьба человека с кем-то сменилась конфликтом с самими собой. Появились новые режиссеры, но они, по выражению Юхананова, оказались противопоставлены не только системе, но и актерам, воспитанным в официозной традиции. Театр андеграунда, возникший в конце 1970-х, и вовсе уже не интересовался конфликтом как таковым. Тема борьбы и преодоления исчезла. Молодые художники формировались не в театральных училищах и вузах, а в подполье и лишь в перестройку вышли на свет.

В таком изложении история советского театра резко противоречит привычной версии прошлого: мол, после смерти Сталина у нас были хорошие театры («Современник», Таганка, БДТ). Они противостояли советскому режиму, обходили цензуру, были «глотком свободы». Потом пришли другие хорошие режиссеры — и снова боролись с властью. Наконец государство перестало осуществлять цензуру, культура зацвела, а СССР рухнул. Я намеренно упрощаю, чтобы показать, насколько уникален взгляд Юхананова. Мне кажется, что его отношение к прошлому можно описать словами другого представителя андерграунда Бориса Гребенщикова — о советских бардах:

…Как бы прекрасны ни были песни бардов, они были еще из прошлого: песни героев, которые, как матросы «Варяга», героически уходят на дно. А я чувствовал другое — ветер в парусах; чувствовал всем своим существом, что нам в жизни дана возможность прожить по-другому. И ждал песен, которые будут про нас.

Рефлексия над прошлым у Бориса Юхананова никогда не оборачивалась ностальгией. Так же, как и размышление о новом, входящем в нашу жизнь, не сводилось ни к резкому отрицанию, ни к безрассудной поддержке. В этом контексте примечателен текст его лекции «Медиа как театр и театр как медиа», один из последних в сборнике. Театру приходится иметь дело с явлениями, которые раньше к нему никак не относились — вот отправная точка рассуждения автора. Само название лекции обманчиво: речь в ней идет не только о медиа, но и о новых и старых взаимоотношениях театра с государством, идеологией, бизнесом.

Театральный художник неизбежно сталкивается с новыми условиями. Он должен иметь в виду и вопрос потенциальной прибыли, и законы рынка, и отношения со СМИ, с государством. Это одновременно дело привычное и небывалое. Особенно для отечественного театра, который значительную часть своей истории жил в изоляции от общественных процессов. Но план работы в новой ситуации, о котором говорит Юхананов, — не манифест новой идеологии (левой, правой, либеральной, консервативной — какой угодно). Режиссер подчеркивает неизбежность конфликта между «реальным укладом» жизни театра и законами, которые ее регулируют. Ни тем ни другим нельзя пренебрегать. Потому что главная причина стагнации театральной системы — волюнтаризм, банальное незнание того, как сосуществуют реальность и правила. Борис Юхананов изучает новые условия, не пытаясь встать на сторону новых игроков (например, крупного бизнеса, который стал поддерживать искусство), а остается на позиции театра. Художник в нынешней ситуации неизбежно становится продюсером. Не для того, чтобы стать успешным бизнесменом или продвинуться по государственной иерархии, а для того, чтобы творить.

Тенденция к специализации в искусстве пошла вспять. На протяжении двух последних столетий регулярно возникали новые профессии и дробились старые. Так появились позиции режиссера, сценографа, продюсера. Но время диктует свои правила, подталкивая одного человека осваивать разные навыки. Сегодня художник снова математик, организатор, техник, а порой и врач. Эта новая универсальность невольно наводит на ассоциации с судьбами творцов эпохи Ренессанса. Юхананова не раз называли человеком Возрождения за размах и в то же время единство его работ. Но мне кажется, что если искать аналогии в истории, то Борис Юхананов был человеком барокко. Представителем эпохи, отказавшейся от жесткой симметрии, трафаретных конфликтов. Тут есть и еще одна перекличка с творчеством Юхананова, вобравшим в себя новую академическую музыку: в эпоху барокко возникает, например, опера в современном для нас понимании.

Американский литературовед Гилберт Хайетт в книге «Классическая традиция» обращается к набившему оскомину переводу слова «барокко»: жемчужина неправильной формы. Исследователь указывал, что такая жемчужина, вытянутая или раздутая, существует буквально на грани разрыва. Еще немного, и она распадется. Согласно такой интерпретации, «барокко» значит «красота, но почти покинувшая пределы контроля». Пожалуй, эта фраза наиболее точно описывает и ход рассуждений Юхананова, и его творчество. Как иначе описать в одном предложении оперные сериалы «Сверлийцы» и «Нонсенсорики Дримса», спектакль в трех актах, двух кладбищах и одном концерте «Стойкий принцип» и трехдневную постановку, ставшую завещанием режиссера, «Пик Ник, или Сказки Старого Ворона»? Это действительно «жемчужины неправильной формы». Только ловец этого жемчуга ушел от нас в другой мир.